乐国安,李 安.法律心理学:一门促进司法公正的应用学科[J].中国科学院院刊,2012,(Z1):119-129.

法律心理学:一门促进司法公正的应用学科

Legal Psychology: An Applied Discipline to Promote Judicial Justice

法律心理学:一门促进司法公正的应用学科

Legal Psychology: An Applied Discipline to Promote Judicial Justice

作者

乐国安

南开大学社会物理学 南开 300071

Yue Guoan

Department of Social Psychology, Nankai University 300071 Tianjin

李 安

杭州师范大学法律学院 杭州 310036

Li An

School of Law, Hangzhou Normal University 310036 Hangzhou

南开大学社会物理学 南开 300071

Yue Guoan

Department of Social Psychology, Nankai University 300071 Tianjin

李 安

杭州师范大学法律学院 杭州 310036

Li An

School of Law, Hangzhou Normal University 310036 Hangzhou

中文关键词

法律心理学,司法公正,法律

英文关键词

legal psychology,judicial justice,law

中文摘要

法律心理学自20世纪初诞生以来,就对法律、心理学以及人类社会产生了独特的影响。特别是侦查心理学、审判心理学、犯罪心理学与罪犯心理矫正等研究成果在刑事司法领域中的应用,为发现被告人、惩罚罪犯、矫正犯罪人提供了技术与理论支持,为实现社会正义做出了积极贡献。在法治社会,任何人都无法避免与法律接触,一些与司法公正有关的应用学科因此受到关注,法律心理学也不例外,逐渐进入社会公众的视野。法律心理学要想在未来更有作为,需进一步拓展领域、关注实践、注重理论建构、加强人才培养与发展学科交叉。

英文摘要

ince Legal Psychology was on the historical stage in the early twentieth century, it has played the unique influence on law, psychology, and human society. Especially, the applications of the researches in Investigative Psychology, Forensic Psychology, Criminal Psychology, and Criminal Psychological Correction to Criminal Justice have offered the technological and theoretical support to detect criminal, punish the offender, and correct the criminal, contributed a lot to social justice. As an applied discipline to promote judicial justice has been known by people in the legal practice because everyone in the society cannot avoid contacting the law, Legal Psychology, even Psychology, enter the vision of social public. The future research should expand the field, focus on the practice, and emphasize the theoretical construction; the discipline development should also foster the talent’s training and pay attention to the cross discipline.

在法治社会,法律是整个社会中最具普遍性与渗透性的权力力量。当下,法律的影响力已经渗透到社会的每一角落,而且司法又是现代社会中公民权利保障的最后一道屏障,所以任何能促进司法公正的实践活动以及任何有利于司法公正的科学研究都无疑对人类社会的进步有着积极的意义。在此意义上,讨论心理学对社会的影响,关键就是要讨论心理学对法律的影响。心理学研究与实践对人类行为与心理过程的影响广度,在一定程度上也取决于心理学与法律的交汇幅度。威廉.冯特(Wilhelm.Wundt)是最先意识到这一问题的心理学家,他强调心理学服务于实践,希望心理学成为公共生活的一个重要领域,并指出法律制度是实现这一使命的重要工具[1]。

1 法律心理学的产生和发展简史

法律心理学作为一门学问或科学离不开威廉.冯特。我们对他的《生理、心理学原理》、《伦理学——事实与习惯生活规律的研究》、《哲学体系》等著作较为熟悉,而对他的《法律哲学概要》著作却了解较少。冯特把心理学体系分为两个主要部分:实验心理学和民族心理学。他运用实验的方法研究心理现象,对感觉、知觉、情绪等进行广泛的研究。他还提出民族心理学,认为系统发展实验心理学要靠“文化科学”研究来补充。他在《法律哲学概要》一书中,着重于团体意志的探讨,认为法律的发展历程就是民族心理的发展历程。正是因为冯特的影响,法律现象成为心理学家关注的一个领域。1900年,法国的比纳(Alfred Binet)曾经研究过儿童的作证能力。1902年德国的威廉.路易.斯特恩(William Louis Stern)发表了关于证人的研究论文——“证人的心理”,并开办了名为《为证人心理学投稿》的杂志。他还被法庭聘请为专门识别证言的专家,他坚信“完全正确的回忆不是普遍性的规律,而是一个例外”[2]。1906年,弗洛伊德(Sigmund Freud)在维也纳做了“法律中的心理学伦理道德”的演讲。不过,公认的法律心理学之父却是雨果.缪斯特伯格(H Munsterberg)。缪斯特伯格是冯特在莱比锡大学的学生,后来担任过哈佛大学心理学实验室的第一任主任,他在1908年出版了《在证人席上》(On the Witness Stand)一书,在该著作中他讨论了多个法律心理学论题,如记忆的扭曲现象、证言的准确性、供述的易受暗示性、催眠在询问中的应用、犯罪侦查的方法与犯罪预防的策略等。在该书引言的最后部分他写道,“我唯一的目的就是让那些认真并严谨的人们能够将更多的目光投到本该得到全社会广泛关注却被荒谬地忽略掉了的领域”[3]。

经过这些心理学家们的努力,法律心理学终于以独立的姿态出现在心理学的分支学科中。但其在成立伊始却受到了很多法学和心理学专家的排斥与讥讽。由于该时期的研究议题如记忆的扭曲、证言的不可靠性等,客观上都是针对当时的法律与证据制度所存在的问题进行质疑,因此自然会受到来自法律专家阵营的回击,其中代表人物是威格莫尔(Wigmore J H)。他批评缪斯特伯格的主张,认为其不仅夸大其辞,而且还缺乏准确的经验数据支持。威格莫尔对缪斯特伯格的这一批评一度成为法律专家群体对心理学科的一致看法,并被广为传播与引用。令人费解的是,有些心理学家也对此进行批评,其中的代表人物是爱德华.铁钦纳(Edward B.Titchener)。铁钦纳的批评是从另外的角度提出来的,他坚持心理学应保有其单纯性和学术性,不应与其他领域的应用扯上关系。虽然批评不断,但仍有不少心理学家们继续投身于法律心理学的研究中。加上此时社会法学在法学内部的兴起,法律现实主义运动也风生水起,客观上促使本来保守的法学研究发生了一些变化,如一些著名的法学院将社会学科的研究成果纳入了他们的教学中,法律心理学逐渐出现在法学院的课程体系中,心理学家也不断被聘为法学院的教授[4]。总的来看,法律心理学出现时对于法学的影响是深刻的。但令人遗憾的是,开端的好景仅仅持续到了20世纪的二三十年代。在20世纪的四五十年代,整个世界都很少有心理学家以法律心理学为主题发表过论文或著作。法律心理学进入了发展的低潮期。究其原因,在我们看来,或许是早期的研究成果未能像其他与法学的交叉学科(例如法学与经济学)那样有足够的份量去克服学术交叉研究中的困难,因而难以延续其自身的发展。

在沉寂了将近30年后,到20世纪六七十年代,法律心理学又开始活跃起来。特别是在美国,在心理学会中设立了法律心理学分会(第41分会)。法律心理学分会主席布里格姆(Brigham J)在1998年的就职演说指出:“今天在这一领域中的刊物举不胜举;大约有3 000多名会员(包括500名学生);仅1998年就有至少2 500篇属于该领域论文;现在大约有20门左右的法律心理学本科课程,有至少7个法律心理学的双学位项目;该领域的成长也使得大量研究成果面世,在1999年,法律心理学的标志性期刊《法学与人类行为》(美国法律心理学分会刊物)的退稿率就达82%。”[5]此后,法律心理学一路发展顺利,到了21世纪的最近10年,该领域持续着高速发展的良好态势。

总之,法律心理学是因心理学对司法实践的关注及其对司法制度的影响而诞生的,所以它一开始就具鲜明的应用性与实践性,其生命力也正表现在对司法公正的推动上。法律心理学的创始人之一萨利姆(Shah,S)对此曾说过:“对于心理学与法律和社会过程相互作用的最基本的一项挑战就是:针对最主要的社会不公正现象能否恰当地运用相关的知识与技能,使得社会的政策和行为能够在深层的意义上更加符合公平、权利和正义”[6]。如果心理学在这些方面做出了积极贡献,那么其就能如冯特先生所期待的那样成为社会生活的重要公共领域。

2 法律心理学的主要研究领域及其对司法的影响

至今,法律心理学对法律现象的关涉范围还是很窄的。主要研究大多集中在司法领域,对法学理论的关注和推进法学理论的发展还较为薄弱。所以,法律心理学也常常被称为司法心理学。即使在司法领域,也主要局限在刑事司法方面,民事、行政等领域的研究较少。以下主要依照司法进程的逻辑脉络对已有的研究领域进行分述。

2.1 发现事实:侦查心理学

侦查是刑事司法的起始程序,其主要任务是查明案件事实,发现案件真相。心理学在这些方面发挥了重要的作用,较有影响力的研究有以下一些方面:

首先,在证人心理方面。这是心理学在司法领域应用最早的一个领域,早在1905年,缪斯特伯格就已指出:“实验心理学已经发展到了关注能够对生活的实际需要提供服务的阶段,这看来是很自然也是很合理的”[7]。盖伊.蒙特罗斯.慧普尔(Guy Montrose Whipple)于1909、1910、1911和1912年在psychological bulletin中发表系列论文,将aussage(证人证言)这个术语引进英语中,并介绍了有关证人证言与证据、知觉以及记忆关系的一些经典性研究。或许是因为证人证言较为容易与心理学的注意、记忆等传统领域相结合,所以这一领域的研究成果十分丰富。归纳起来,大致可以概括为3个方面:(1)证言的准确性问题。主要涉及证人的注意、知觉、识记、再认、回忆、陈述(言语)等机制,其中有些经典的例子(如关于交通事故的目击证人记忆出错)在心理学界已经家喻户晓。后来,还有许多这方面深入的实验报告陆续发表[8];(2)伪证的识别问题。主要涉及说谎的机制与谎言的鉴别研究。研究者通常从情绪、认知、自我控制等方面解释这些研究结果。尽管欺骗不会导致特定的行为表现,但是欺骗者会经历特定的情绪、认知、自我控制的过程,而这些因素是能够影响行为的。在谎言检测方面,虽然没有发现普遍可使用的方法,但在某些具体策略方面还是很有成效,如Anderson曾经运用不同的提问方式向说谎者进行提问,发现提问方式具有检测功能[8]。Vrij等人也认为,除了受已有的交往文化规则影响外,更关键的是:采用不同的提问方式,说谎检测者所获得的判断线索也不同,并在此基础上形成了一些有价值的评估方法[9]。Vrij的研究成果不少已被司法机关采用;(3)儿童证言问题。早期的研究认为,儿童比成人更可能因为说谎或记忆错误而不具作证能力,但最近研究者对儿童的说谎与记忆错误问题进行更为深入的研究,得出了与早期研究相反的结论:如果采取合适的询问方式,儿童证言的可靠性与准确性远比原先所认为的要高,甚至与成人相差无几[9]。

其次,犯罪嫌疑人的审讯方面。美国的犯罪嫌疑人的自愿供述或自白的比率约占犯罪嫌疑人总数的50%—60%之间[10]。在这一领域主要涉及以下研究:(1)如何促进犯罪嫌疑人的态度改变。司法心理学家指出,在美国的讯问中有59%以上的犯罪嫌疑人保持了原先的态度(自白、拒绝供述或间于两者之间),只有极少数的犯罪嫌疑人从拒绝供述的立场改变态度。Moston等研究指出,当侦查人员已有较充分的证据时,约67%的犯罪嫌疑人愿意供述,而当侦查人员收集的证据并不充分时约10%的成人犯罪嫌疑人愿意供述,但只有9%的青少年犯罪嫌疑人愿意供述[11];(2)识别供述真实性的测谎研究。现已形成了“相关-无关问题检测”、“控制问题检测”与“犯罪知识检测”等基本测谎方法,而且在检测指标上也从先前的单纯生理指标扩张到脑电等指标。值得一提的是,从Lykken提出犯罪知识检测(GKT)模式至今,这种测谎模式得到研究者的极大关注,实践表明相对其他测谎模式而言,该测谎模式具有更为科学的测试原理基础。Iacono和Lykken就不同生理测谎方式的有效性问题对相关领域研究者进行过调查,结果发现,生理心理研究会(the Society of Psychophysiological Research)中77%的被调查者以及美国心理学会(the American Psychological Association)中72%的被调查者认为GKT模式具有科学的生理心理理论依据,其意义高于其他测谎模式[11];(3)虚假供述问题。研究者依据大量的实际案例,概括出“自愿型”、“强制-依从型”和“强制-内化型”3类理论,这对于防范冤错案件的发生具有重要意义;

再次,犯罪人特征描述方面。看过电影《沉默的羔羊》的人,可能都认为克拉丽斯.斯塔林(Clarice Staring)是非常了不起的,能够对犯罪人进行准确分类,对犯罪人的特征进行准确描述。Graham和David认为犯罪人特征描述的目标是尽可能地缩小嫌疑范围,以帮助侦查人员认定和逮捕犯罪人[11]。Wrightsman和Holmes也认为描述犯罪人特征的目的是要缩小对具有特定行为与特定人格的犯罪嫌疑人的侦查范围,进而促使执法人员在侦查中做出正确的判断。Ronald 和holmes认为,犯罪人特征描述的目标主要有:(1)评估犯罪人的社会生活状况和心理特征,如种族、年龄、职业、宗教、婚姻状态、教育程度等,预测犯罪人未来的犯罪行为和犯罪的地点;(2)对犯罪人的占有物进行心理学评估,比如通过分析犯罪人持有的纪念品、照片、色情书刊、色情录像、喜好物品等来分析犯罪人的心理特征;(3)为审讯提供一些建议和对策。Eric和Jean[10]认为犯罪心理特征描述的目标主要有:(1)犯罪人特征描述能对犯罪人进行心理上和行为上的评估,因此能预测犯罪人的人格特征和身份(年龄、性别、种族、工作、社会地位、宗教和教育程度),进而推定是哪类犯罪人实施了某起犯罪行为;(2)在讯问中为警察提供有益的帮助,帮助警方选择最好的讯问方式和最佳的态度强度;(3)减少嫌疑人数量,缩小侦查范围,帮助制定侦查措施和预防犯罪方法[11]。虽然不同学者对犯罪人特征描述的目标有不同的看法,但概括起来主要有以下3个方面:(1)勾勒出犯罪嫌疑人的生理特征、社会性特征(如种族、年龄、职业、宗教、婚姻状况、教育程度等)和心理特征(兴趣、智商、性格、气质、心理健康等),确定侦查范围;(2)从犯罪现场提取犯罪人的“行为证据”(如犯罪惯技、犯罪标记等),为串并案件和犯罪现场重建提供心理学依据;(3)掌握犯罪人心理特征,为审讯提供心理学对策。所以,格伯斯(V.J.Geberth)认为,犯罪人特征描述的本质目的就是:向侦查人员提供未知犯罪嫌疑人的人格特点,帮助其逮捕犯罪嫌疑人[8]。

除此之外,在犯罪嫌疑人的辨认方面,心理学研究也为司法工作做出了很好的贡献。Schooler和Engst研究发现,对面孔特征进行回忆的尝试会影响面孔再认的效果[11]。他们让一群人(实验被试)观看一个记录犯罪过程的录像片,然后将这些被试分为3组,要求第一组被试用言语描述出犯罪嫌疑人的面孔特征,要求第二组被试在大脑里想象犯罪嫌疑人的模样(形成视觉表象),对第三组被试没有任何要求,两天后,让这三组被试对犯罪嫌疑人进行辨认,结果出人意外,发现第一组的准确率最低,但是对内隐记忆似乎没有影响(短时辨认)。后来School、Ryan and Reder进一步研究发现,对面孔细节的言语描述确实会干扰对面孔的再认,在大多情形下的干扰是负性的,在有些情形下干扰很少,甚至还有促进作用[10]。这些研究都对传统的司法辨认规则起到很好的修正作用。

2.2 形成裁判:审判心理学

侦查只是确定犯罪嫌疑人,发现案件基本事实。而要将犯罪嫌疑人绳之以法,还需要经过公正、中立的法定程序,做到不枉不纵、罚当其罪,最终让被告人认罪伏法,让社会公众感觉到法律的尊严及司法的正义。在审判过程中涉及的心理学研究内容很多,但最核心的是两个:一是决策问题;二是程序公正问题。

2.2.1 关于决策心理的应用

首先,期望效用理论的应用。在刑事审判中存在两个确信程度的实际认知过程:(1)法官对被指控者是真正的罪犯的确信程度;(2)法官在做出裁判之前所要求的确信程度。为了建构期望模型,现用Pg 代表法官对被指控者是真正的罪犯的确信程度,用P* 代表法官在做出裁判之前所要求的确信程度。在需要作判决时,如果Pg 超过P*,法官就会做出有罪的判决;反之,就会做出无罪的决定。在刑事裁判中,当法官希望保障无辜与惩罚犯罪,那么法官就会意识到另外两个结果的可能性(冤枉无辜与放纵罪犯),同时也会对这两个结果产生情绪反应。如果法官对这些后果的假设问题以一种满足确定标准与合理要求的方式做出反应,那么就可以将4种裁判结果(惩罚罪犯、保障无辜、冤枉无辜、放纵罪犯)与法官的评价效能(utility)值联系起来。从这些效能值中可以推理出P*值,为法官的裁判提供原初评价。可以看出,决定4种裁判结果效能的假设性选择就可以为个人的P*值提供很好的间接估计。这种方法可以用于了解法官裁判的内心标准(心证标准)。依据期望效能理论,决策者的选择倾向与最大的期望值具有一致性。在司法中,如果法官在内心中将惩罚犯罪与保障无辜看成同样重要时,那么P*值与Pg就没有差异,因此两种裁判结果的期望值就是相等的[12]。

惩罚犯罪的期望效能值=保障无辜的期望效能值[13]

表达为公式:

P*Ucg + (1-P*)Uci=P*Uag+ (1-P*)Uai

可以转为:

P*=(Uai-Uci)/[ (Ucg-Uag)+ (Uai-Uci)]

这里的Ucg代表惩罚罪犯的期望效能值, Uci代表惩罚了无辜的效能值,Uag代表放弃惩罚有罪被告的效能值,Uai代表保障无辜的效能值。有了这一方程,当有4个裁判结果的效能值时,就能确定具体的P*值,而P*值又是法官作出裁判的内心确信程度。

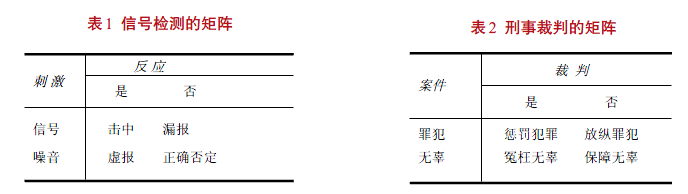

其次,信号检测理论的应用。信号检测理论的矩阵与司法裁判的结论具有较好的对应性,使惩罚犯罪与保障无辜能够和“击中”与“正确否定”对应,并将司法裁判纳入到信号检测的模式中,司法裁判便可获得新理论支持。这也正好迎合刑事司法裁判的需求。在信号检测理论中,这种矩阵有着很好的功能,通过矩阵可以计算相关的指标。由于击中与漏报、虚报与正确否定的条件概率是互补的(即击中概率加上漏报概率之和为1;虚报与正确否定的条件概率之和也为1),也就是说只要知道击中概率与虚报概率就可知道整个矩阵的概率,所以只需用击中与虚报的条件概率即可衡量整个矩阵的状况。这也是为什么在刑事裁判中存在惩罚犯罪、冤枉无辜、放纵罪犯与保障无辜的4个裁判模式,但仅需使用惩罚犯罪与保障无辜2个指标就足以表述其内在的原因[14]。

运用信号检测理论,有助于分析裁判者的判断标准及其对罪犯的辨别力,还可以揭示出在实际裁判时奖惩动机及个人偏好等因素对裁判者的影响。

总之,在既定的条件下,法官如果能够有效地应用决策理论(当然还有其他一些决策模型)及其所揭示的结果,就会更好地避免裁判出现偏差或错误,同时也能够更好地理解当事人对案件处理结果的期待,最终使裁判结论能够更好地被当事人与社会公众所接受。

2.2.2 关于程序公正心理问题

美国联邦最高法院大法官杰克逊认为:“程序的正公和合理是自由的内在本质,如果可能的话,人们宁愿选择通过公正的程序实施一项暴戾的实体法,也不愿意选择通过不公正的程序实施一项较为宽容的实体法”[15]。在我们看来,程序公正问题本质上就是人们在心理上是否感觉到公正即公正感问题。

1975年,Thibaut和Walker通过对一系列关于冲突解决过程的研究指出,人们对冲突解决过程是否公正的评价与两种控制有关,即过程(程序)控制(process control)和决定控制(decision control)[11]。他们研究发现,在冲突解决过程(主要是法庭审理)中如能给予人们有“过程控制的程序”,那么该审理过程就更容易被人们认为是公正的,例如在程序设置中赋予当事人发表自己观点并进行论述的机会。所谓决定控制(decision control)则主要指是否能够影响结果[16]。在西方国家,早在20世纪80年代初,程序公正问题就开始受到人们的广泛关注。人们更多地关心“如何做决策”与“矛盾冲突应如何解决”等问题,而较少地关心“决定是什么样的”。于是程序公正问题成为法学研究领域的重心和热点领域;而决策控制和过程控制也成为程序公正研究的经典范式。在此基础上,还形成了过程控制效应的概念。常见的有发言权效应与尊重效应。

发言权效应是指当事人在程序中享有参与、陈述与辩护所产生的效应。众多研究表明,发言权是影响程序公正判断最重要的因素,有发言权的程序更容易被人们认为是公正的。有研究还探讨了什么样的发言权对提高程序公正才有意义。对于这个问题,Hunton等认为应该分析发言权的3个特点:即发言权在决策过程中的什么阶段提供;实际提供的发言权与人们所预期的发言权大小,究竟是相同、过量还是不足;实际提供的发言权有多大[17]。Earley和Kanfer的研究表明,在决策过程的早期阶段提供发言权比在晚期阶段提供更能提高满意度和公正感[18]。Doll和Torkzadeh的研究表明,当人们所预期的发言权大于实际的发言权时,发言权效应便会失效[19]。关于发言权第三个特点实际上就是为了回答“是否发言权越大越好?”这个问题,而相当部分的研究否认了这一说法。Hunton等发现,发言权的大小与程序公正、结果满意度的关系并不是简单的线性关系,而是存在某个临界点,在这一临界点之前,发言权效应会随着发言权的增加而快速增加,而在这一临界点之后,则出现平缓状态[19]。 Peterson通过实验研究也得出类似结论,但他认为可能存在一个不是很完美的倒U曲线[20]。那么,在诉讼中如何充分发挥这一效应呢?当事人参与原则是发挥这一效应的基本要求。在当事人有机会参与的前提下,在民事、行政诉讼中都赋予当事人享有陈述权;在刑事诉讼中赋予被告人充分的辩护权以及受害人的陈述权。不过,目前这些制度的设置较多地停留于发言的机会上。

尊重效应是指在审理程序中的平等原则与法官中立原则所带来的效应。除了“发言权效应”外,Lind与Tyler提出的“尊重效应”(dignitary process effect)也是影响人们判断程序是否公正的因素之一,“尊重效应”是指当人们在程序中,如其尊严、价值得到了维护时,那么该程序就更容易被认为是公正的[21]。确实,个体能体验到被尊重、被关心都能促使尊重效应的产生。Lind和Tyler 指出,尊重效应对提高程序公正评价的作用要大于有利结果带来更多个人利益对提高程序公正评价的作用[22]。在诉讼制度的建构中应当充分考虑这一效应。至少应当坚持平等原则、法官中立原则。

其实,人们希望能控制决策过程是因为他们关心自己的分配结果,因为发表意见有助于获得自己满意的结果,所以会提高对程序公正的评价。这是建立在社会心理学的社会交换理论的基础之上的。该理论的前提假设便是当人们与他人交往时,倾向于使自己的利益最大化,因此,人们对程序公正的判断与他们对获得预期利益可能性的判断相联系。但是,也有与此不一致的观点,例如,“关系模型”则认为过程控制能提高对程序公正的评价并不是因为它能影响分配结果,而是因为它体现了个人在社会中的价值。该模型的前提假设是,人们希望自己在社会中是有价值的成员,社会对自己的认可对他们来说便是一种心理回报。在现实的一些诉讼中,有些当事人坚持要为自己讨“说法”就是这一情形。

此外,关于陪审团的研究成果也十分丰富,考虑到我国现在并没有类似于其他国家那样的陪审团制度,这里不做介绍。

2.3 改造罪犯:罪犯心理矫治

改造手段通常是指能够转变罪犯错误思想、矫正其不良心理、改变其恶劣行为习惯的一系列方法和措施,心理矫治与其他改造手段相比往往能挖掘更深的根源,具有独特的矫治、根治效果。

首先,调适罪犯心理障碍。罪犯尤其是新入监罪犯,由于在生活习惯、环境、情感、社会关系、社会地位、法律地位等各方面都发生了巨大变化和落差,面对监狱中的高墙、电网和遥遥刑期,他们往往对自己的前途命运感到渺茫,并伴随很强烈的无助感,在刑罚心理引起的犯罪心理和常态心理的矛盾斗争中,很容易产生各种心理问题如监狱适应困难、拘禁性精神障碍、悲观绝望心理等,即使在正常的改造过程中,也会面临许多困难、挫折,在不良的心境下很容易产生各种应激下的情绪问题,这些心理问题和不良情绪往往导致各种不良行为。通过及时心理辅导和疏导,可以避免刑罚心理泛化而成为心理疾病及发生各种抗改行为。

其次,治疗罪犯心理疾病。对于已经形成心理疾病的罪犯进行专业化治疗。这里的“心理疾病”不仅包括严重心理问题,鉴于监狱的实际情况,也应包括神经症类问题,如各种神经症(抑郁神经症、焦虑神经症、恐怖症、强迫症、疑病症、神经衰弱等)、癔病、人格障碍、性心理障碍、心身疾病等。

罪犯心理矫正也是心理学在法律领域运用比较多的一个领域,如归因训练等方法已在该领域形成了良好的矫正模式。

2.4 解释犯罪:犯罪心理学

人为什么会犯罪?是什么导致犯罪?为什么有些人犯罪而有些人不犯罪?这是研究者在犯罪领域所关注的首要问题。人们习惯地认为,犯罪是因为贫穷、生活没有着落,然而,很多富翁和高官同样成为罪犯。这说明犯罪的原因是十分复杂的。一般认为,对犯罪行为的界定应注意3个方面的问题:(1)强调它必须是一种行为,而不是一种意图,尽管这种行为伴随有意图;(2)这种行为之所以是犯罪行为,主要是社会对这种行为进行否定的价值评价,有时做出必要的谴责;(3)犯罪行为必须具有犯罪的心理,主要有意志或情绪,如刑法中的罪过内容。

环境决定论者认为,犯罪是不恰当的社会造成的。比如,社会不平等,一些人剥削另一些人,就可能导致后者的犯罪行为。前者为了保护自己的既得利益,也会罗织罪名,给某些反抗行为贴上犯罪标签,使后者成为被标定的犯罪者。一些宏观论者认为,人们处于发达工业社会不断变化的经济和政治环境中,面对社会的不合理压力而所做出了有意识的反应。社会背景影响着人们的行为选择,一个人在社会中所处的位置决定着他是否会犯罪。政治和历史因素作为其中的重要方面,决定着个人与社会之间的互动,决定着他人对犯罪者的反应,也决定着犯罪者对别人的反应的反应,从而决定着犯罪行为的延续和终止。微观论的行为主义则将犯罪视为环境中偶然发生的现象的副产品,这些偶然现象具有复杂、多样性。

人性决定论者认为,犯罪与个人的某些先天性特点有关,这些特点决定着一个人犯罪的可能性,而这些先天性特点是个人不能选择的。只不过,有些观点主张生理因素决定,有些观点主张早期经历(心理创伤)决定,有些则认为个体的人格特点决定等等[8]。比较有影响的是意大利人龙勃罗梭(C.Lombroso),他在1876年出版的《犯罪人论》中指出,人的犯罪是先天性冲动的结果,大多数犯罪人都是与生俱来的。原始人是生来的犯罪人,而现代社会的犯罪人则具有原始人的烙印,这包括体形方面的身体不对称,前额后斜,浓眉突额,心理方面的痛觉迟钝,道德感缺乏,鲁莽逞能等[23]。龙勃罗梭后来又提出,犯罪者中的“生来犯罪人”只占少数,多数是“倾向犯罪人”,后者具有“软弱本性”,在遇到环境压力时容易走向犯罪。

认知选择论认为,人的行为是自由选择的结果,其选择过程是不受外部约束的、主动地进行

的[22]。在达到目的的过程中,人们的行为都是理性的,是否从事犯罪行为是经过明智的计算的,只有当获得的好处多于代价的时候才会犯罪。班杜拉(Albert Bandura)则把自由看成是“自我影响力(self-influence)的运用”,这种自由支配力在行为中扮演着决定性的角色,指导人们在行为过程中做出对自己有利的选择[22]。犯罪行为也是人们自由选择的结果。?

现代心理学倾向于以一种综合的观点来解释这一问题,认为人的犯罪行为大多是学习得来的,同时考虑某些遗传因素。虽然,犯罪心理学在宏观的理论建构上并没有太多的进展,但某些中观、微观的犯罪生成机制的解释理论还是得到了广泛认可,如犯罪动机理论、犯罪预防的情景理论等都在司法实践中得到了广泛应用。

2.5 其他:民事调解、群体性事件的危机干预等

近年来,心理学在民事解解、儿童监护、人身损害的心理评估等方面也进行了一些研究;在群体性事件及危机干预等方面也做了一些有益的尝试[24]。

3 法律心理学的发展建议

虽然威格莫尔曾讥讽缪斯特伯格的《在证人席上》及相关的研究,但他仍认为:“尽管心理学在当时没有什么可以供法学使用的,但是当有这种对法学有用的心理学研究成果出现时,法学应该对相关的心理学成果进行关注”[25]。这一观点即使在当今的法律家阵营中也具有普遍性。确实,法律领域的人并不排斥心理学涉足这个领域,只是他们期望更有行动(实践)意义的心理学研究成果问世。

3.1 关注法律实践,拓宽研究领域

布诺斯町(Bornstein,B.H)分析过刊登在《法学与人类行为》上的有关陪审团方面的研究成果,发现大多数研究还是通过给研究生呈现法庭记录这样的刺激进行的,所以他认为这些模拟研究不但没有变得更加切实有效,反而使整个刊物显得不切实际[26]。刊物在最近的稿约中仍然提及他们收到的待发表的文章研究范围相对较窄。只要浏览一下该杂志的目录,就会发现大量已发表文章的主题还是集中在刑法、犯罪过程、证据、陪审团等问题上。维纳(Wiener,R.L)、瓦特(Watts,B.A)和斯道勒(Stolle,D.P)曾以美国7个最主要的法律心理学刊物中的实证研究为分析对象,也发现“陪审团、目击证词这两个议题是被研究得最广泛的法律主题”,约占了研究总体的60%”[25]。拓宽研究范围,对司法发挥更大的作用是一个普遍问题,也是我国的法律心理学在今后的研究中需要注意的。

3.2 注重成果提炼,形成理论学说

与心理学家不同,法律家更喜欢宏大理论解释而不是微观实证研究结论。而心理学家们在法律领域里进行研究时,总是不能运用或发展各种理论来解释研究中出现的现象。斯莫针对这个问题做过一个有说服力的分析。他以《法律与人类行为》杂志1986—1991年期间的所有文章为研究对象,选取了150篇文章,有105篇是实验性的,用3个水平分析了这105篇文章的“理论化程度”[27]。水平一:指文章“仅仅定义或描述一些特殊现象的研究……通常是一些法学对人类行为作出的假设”。 水平二:指文章中“研究者会构建一些描述性的理论来解释他们看到的行为”。 水平三:指研究中为“依靠这一领域中的特定机制来描述其普遍理论的…解释性说明”。可以看出,就真正的理论而言,斯莫定义的水平一中的文章实际是“非理论性的”,水平二中的文章是“部分理论性的”,而水平三则是理论性的文章(例如,对因果关系的解释)。令人震惊的是,105篇文章中,有96篇是描述性的(非理论性的)。只有9篇是部分理论性的,运用描述性的理论解释了他们观察到的现象。没有一篇文章可以归类到水平三。所以,已有的许多研究难以为法律家所了解与接受。即使到了今天,仍然是“绝大多数的法律人了解到心理学家关于证言错误问题的研究进行了100多年时,无不感到惊讶!”[26]可见,法律心理学家的研究因脱离司法实际、没有形成合适理论,致使无法得到法律人士的重视的程度是何等地严重!

3.3 重视人才培养,加强学科交叉

作为美国心理学会第41分会的美国法律心理学分会,现拥有3 000余名成员,而且几乎都拥有心理学博士学位。许多著名大学心理学系都有法律心理学类的研究生培养项目。哈佛、耶鲁、康奈尔等著名大学的法学院均有专门的法律心理学教席。我国的法律心理学研究队伍无论在数量、社会影响等方面都远远落后于美国。我国最好的几个大学心理学系都没有专门招收法律心理学方向的研究生。一位训练有素的法律心理学专业人员必须兼通法学、心理学两门学问,最好的情形应当是由已经成为法学家的心理学家进行法律心理学研究。

总之,未来研究者们的工作不应再局限于描述法律和检验法律的假设,而应致力于运用心理学的理论来解释法律与人类行为之间的关系,这样才有可能提出有效的法律改革方案,并最终对法律产生有意义的影响。所以,如果能有更多的心理学家掌握了更广泛的法律知识,并且接受了更加正式的法学训练的话,我们才可以期望法律心理学的研究能切实地满足司法领域的需求。

4 结语

心理学如要对法律产生有意义的影响,法律心理学家就应继续致力于拓展自己在法律领域的研究范围。其实,每部法律都是以规范和控制人类行为为目的的,故都可作为心理学研究的合适对象。作为促进司法公正的应用学科的法律心理学,在人类社会对司法公正的需要与日俱长的背景下,必将得到社会越来越多的重视与认可。