生态文明背景下循环经济理论的深化研究

Deepen Theoretical Studies of Circular Economy under the Background of Eco-civilization

Deepen Theoretical Studies of Circular Economy under the Background of Eco-civilization

作者

诸大建(同济大学经济与管理学院 上海 200092)

朱远(同济大学经济与管理学院 上海 200092)

朱远(同济大学经济与管理学院 上海 200092)

中文关键词

循环经济,生态文明,绿色发展,生态经济学

英文关键词

circular economy(CE), eco-civilization, green development, ecological economics

中文摘要

文章认为循环经济的理论研究需要从过去的1.0版向2.0版升级,从为什么、是什么、怎么做3个方面,提出了生态文明背景下深化循环经济理论研究的方向和设想。指出循环经济的理论依据是强可持续性的生态经济学而不是弱可持续性的新古典经济学,从生态规模、社会公平和经济效率的角度强调了循环经济的理论意义;指出循环经济的具体内涵要从一般意义的3R原则,深入到具有绿色发展意义的3类循环,即废物循环、产品循环、服务循环或资产循环;从战略、科技和政策上指出中国发展循环经济,要走聪明增长的C模式道路而不是发达国家减少增长的 B模式道路 。

英文摘要

In this paper, the authors try to build a comprehensive theoretical framework for Circular Economy (CE) through perspectives of its theoretical elements analysis and developing strategy. Firstly, the theoretical elements of CE are raised from the ecological, social, and economic aspects. Then, the detailed meaning of CE is brought forward from three aspects of waste management, product management, and asset management. In the last part, suggestions are given for how to develop CE in China.

DOI10.3969/j.issn.1000-3045.2013.02.011

在粗略的意义上,如果说1949—1978年的中国是政治主导的1.0版,1978年以来30多年的发展是经济主导的2.0版,那么“十八大”以来的中国发展正在进入民生为重的3.0版。3.0版启动的重要标志是提出了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的发展理念,而循环经济在生态文明建设中具有重要的地位。

学术界公认,美国经济学家Kenneth Boulding在1966年发表的“即将到来的宇宙飞船地球经济学”论文中,提出了循环经济的思想萌芽[1],而有明确意义的循环经济一词则是由David Pearce和Kerry Turner于1990年提出。可以认为,是20世纪60年代—70年代强调强可持续性的生态经济学理论的崛起和发展,推动了循环经济概念和产业生态学理论在20世纪90年代的形成和扩散。1998年,循环经济理念被我国研究生态经济学和产业生态学的学者首先引入,增加了中国对这个概念的理解和阐述,逐渐成为我国绿色发展理论研究、政策研究和社会实践的热点。

中国发展循环经济虽然受到发达国家的启发,但是其理论、政策、实践均有浓重的中国背景和特色。纵观1998年以来我国循环经济理论、政策与实践的发展历程,主要讨论了循环经济思想产生的背景,循环经济概念的界定及内涵,发展循环经济涉及的技术领域,发展循环经济的经济意义与政策要点等内容,本文称之为1.0版的循环经济。可以进一步归纳为:(1)从经济意义上把人类社会的经济发展划分为线形经济(linear economy)、垃圾经济(recycling economy)和循环经济3个阶段;(2)从一般原理上确立了3R原则即减量化(reducing)、再利用(reusing)、资源化(recycling)为循环经济的操作原则;(3)从具体形式上体现为小循环(单个企业)、中循环(产业园区)和大循环(社会)3个层面[2]。然而,1.0版的循环经济存在着需要进一步讨论的问题①。随着生态文明成为中国未来30—40年发展的主旋律,随着循环经济纳入国家发展观念和国家发展战略,我们需要更全面地构建中国自然资本稀缺条件下大国崛起的绿色发展模式,需要深化循环经济的理论研究用以指导新的政策和实践。

本文认为循环经济的理论研究需要从过去的1.0版向2.0版升级。基于自然资本稀缺条件下中国绿色发展和生态文明建设的应有内涵,针对1.0版循环经济理论存在的缺陷,提出了一个升级版、探索性的循环经济理论(2.0版)。如表1所示,2.0版的循环经济涵盖了理论依据、模式表现和战略实施3大层面,包括10个方面的观点和关键概念(表1)。其中,循环经济的理论依据,强调要用生态经济学的观点替代新古典经济学,从生态规模、经济效率和社会公平3个方面给出了论述;模式内涵,强调要区别和延伸现在流行的3R原则,探讨了废物循环、产品循环和资产循环3种有特色的表现形式;战略实施,强调要区别于发达国家的B模式,从中国发展C模式思考我国发展循环经济的战略、科技及政策选择等问题。

2 理论:为什么要提出循环经济

作为一种经济发展模式,循环经济集中体现了可持续发展的原则。而可持续发展是生态、社会、经济3方面优化的集成,要求“生态规模上的足够、经济配置上的效率、社会分配上的公平”3个原则同时起作用[3]。所以,需要从生态规模、经济效率、社会公平的可持续性3个支柱的角度论述循环经济的经济学理或理论依据。

2.1 生态规模:最大规模与最佳规模的选择

笔者在最初的循环经济论文中开门见山指出,循环经济的本质是生态经济。这是要强调其理论根基是强调强可持续性的生态经济学(ecological economics)。因为,正是生态经济学对主流的新古典经济学有关生态系统与经济系统关系的观点提出了挑战。生态经济学家认为“宏观经济系统位于自然生态系统之内,经济系统的物质增长具有生态极限,自然资本是不可完全替代的”,而新古典经济学却主张“经济系统独立于生态系统,物质规模可以无限扩张,科技可以解决自然资本的替代问题”。追求公平与效率一直是经济学研究的两个基本目标,但可持续发展经济学倡导的是生态、社会和经济的和谐发展,由此提出一个重要问题:除了公平与效率之外,规模是不是经济发展所追求的第三个目标?

承认人类社会稀缺性资源的转变是回答此问题的基本前提。在农业社会和工业社会初期,人造资本和人力资本是最为稀缺的资源,自然资本(包括自然资源和生态容量等)并不算稀缺,因此工业化运动的目的是要以机器替代人,从而大幅度地提高劳动生产率。但在工业化运动200年后的今天,人造资本和人力资本已不再是稀缺资源,稀缺的对象已经变成自然资本,这就颠倒了以前的稀缺性模式。换句话说,经济学的基本原理仍然是正确的,但是配置稀缺资源的主要矛盾变了。当自然资本演变成为制约经济发展的主要因素和内生变量时,持续的经济增长就将受到自然资本的约束。而倡导循环经济就是要研究和倡导自然资本约束下的经济增长新模式。

所谓生态规模(Eco-scale),指的是生态系统中人类存在的物理范围或规模,以人口与人均使用的资源数的乘积度量[1]。它强调的是人均财富目标上的足够,要求在人类过上满足基本需求的美好生活的同时,保证物质资源消耗的最小化。衡量生态规模有两种尺度:地球的规模和国家的规模。地球规模表示为地球人口乘以地球人均资源消耗和污染排放,而可持续的地球规模需要小于地球承载能力;国家的规模是指国家人口乘以国家人均资源消耗和污染排放,而可持续的国家规模需要小于国家承载能力。据联合国和世界银行的有关研究,如果到2050年,世界人口总数(P)是2000年的1.5倍,人类消费水平(A)是2000年的2倍,在科技与管理水平(T)不变的情况下,根据著名的环境压力公式IPAT方程式可知,2050年的资源压力将达到2000年的3倍,这对地球生态承载能力是极大的挑战。而世界自然基金会(WWF)的研究成果表明:2000年地球的承载能力已不足以支撑当前人类的需求,需要额外1/4个地球方可满足要求,而按照当前的发展速度,2050年人类将需要2个地球来支撑。这充分说明了关注生态规模的重要意义。

需要指出的是,生态规模有最大规模和最佳规模两种选择,而最佳规模往往是评估生态规模的首选目标。以捕鱼为例,过去认为河里的鱼(自然资本)是无穷的,缺少的是捕鱼船的数量和捕鱼技术(人造资本),而现在的情况是鱼资源日趋耗竭,技术水平再高也无济于事。如图1所示,S1代表可能规模(最大捕鱼量),指的是物质流量可能有多大;S2表示承载规模(最大总收益),指出物质流量可以有多大;而S*代表最佳规模(最大净收益),表示我们的物质流量应该有多大(超越最佳规模为非经济的增长)。

图1最大规模与最佳规模的选择2.2 经济效率:从传统效率到生态效率

资源配置领域中的效率分析,自古以来就是经济理论研究的中心课题,由于受到资源短缺和技术的限制,所以效率意味着在资源和技术条件限制下尽可能满足人类需要的运行状况。但是,在现代经济增长理论中,生产函数一般完全不考虑自然和自然资源[1]。在此情景下的生产函数表示为Y=f(L,K),(由此不难推导出影响经济增长的两种效率,其中Yl’=dy/dl表示劳动生产率,Yk’

=dy/dk表示资本生产率);而在生态经济学理论背景下,要求把自然资本纳入经济增长的内生变量,相应地需要把生产函数修改为Y=f(L,K,N),(其中Yn’=dy/dn表示自然生产率)。不难理论,进入工业社会以来,正是出于对经济效率的关注,要求节省劳动和节省成本的技术创新,直接推动了劳动生产率和资本生产率的几十倍的提高;而自然资本在长时间内都是外生变量,技术创新并不充分关注节约自然资本,自然生产率没有得到相应的提高。这里把劳动和资本生产率统称为传统效率,而把自然生产率又称为生态效率(Eco-efficiency)。

我们曾经多次强调,评价循环经济的指标应该是生态效率或资源生产率的提高[4]。所谓生态效率,可以表示为经济增长的价值量(即GDP总量)和资源环境消耗的实物量的比值。它可以体现经济增长与资源环境消耗的脱钩(decoupling)程度,具有双重的指导意义:一是提高生态效率,使GDP在变大的同时变轻(即单位经济产出的物质强度减少);二是在增加经济增长和人类福利的同时降低资源消耗和污染排放(降低不同层次的发展重量)。这也要求我们在指标研究中要把物质量与价值量结合起来,不能仅考虑单纯的经济指标(如GDP)或物质指标(如资源消耗量),而应该制定出真正体现出生态效率的指标(如单位GDP的能耗等,单位土地的经济产出等)。

由于生态系统中一直存在物质的输入和输出活动,所以生态效率的指标可以依输入端和输出端划分为两类。为方便识别,我们把输入端的生态效率指标称为资源效率或资源生产率指标,主要包括单位能耗的GDP(能源生产率)、单位土地的GDP(土地生产率)、单位水耗的GDP(水生产率)和单位物耗的GDP(物质生产率)。而输出端的生态效率指标可以称为环境效率或环境生产率指标,包括单位废水的GDP(废水排放生产率)、单位废气的GDP(废气排放生产率)和单位固废的的GDP(固废排放生产率)。通过这些指标即可计算出企业、园区、城市、区域或国家发展循环经济所提高的生态效率状况。

2.3 社会公平:生态规模制约下的公平分布

经济效率考虑的是稀缺资源的配置问题,考虑的是资源在不同产品生产间的相对分配。而社会公平考虑的是产出的社会分配问题,不仅考虑产品和服务在不同的人之间进行分配,还要考虑国别和代际的分配。传统上,公平和公正的产出分配是要将不平等的程度限制在一个可以接受的范围内[1]。而在生态经济学的视野下,对于社会公平的评估还需要考虑生态规模的制约这个前提条件。

评估社会公平往往是借助福利来加以衡量,而人类福利的衡量标准是效用(个人从其生活的环境中得到的幸福与满足程度),生态经济社会的效用包括经济服务的效用和生态服务的效用两个方面[5]。关于效用理论,比较典型的有边沁(Jeremy.Bentham,1802)的功利主义效用理论W=∑AiUi (W为社会效用,Ui个人效用),主张效用总和的最大化(强调激励:反对在收入分配上搞平等)。而贝尔努利-纳什(Bernoull-Nash)提出了公平分配效用理论W=∏Ai Ui,(W为社会效用,Ui个人效用),主张公平分配的最大化(强调分配,反对在收入分配上不平等)。美国社会学家罗尔斯(John.Rawls,1971)的自由主义效用理论W=minimum{Ui},(W为社会效用,Ui个人效用),主张最小效用的最大化(强调分配,要求分配应该关注最低收入水平的提高)。事实上,追求最小效用的最大化,体现出自由主义的社会福利特点。

从全球的意义上,为了应对日益严峻的资源和环境压力挑战,需要世界经济从强物质化向减物质化(dematerializing)的发展方向转变。但是从社会公平的角度考虑,不同发展水平的国家,应该有不同的治理政策。对于发展中国家而言,在达到生态承载能力之前,人类发展的基本需求还没有得到满足,追求经济子系统的数量性增长是合理的,所以允许有增长的发展(所谓的增长经济),即应该在扩张物质规模同时提高资源效率(相对减物质化)。而对于发达国家而言,已经超过生态承载能力,而且人类发展的基本需求已经达到,其经济子系统就需要从数量性增长转换为质量性发展,所以要实现无增长的发展(所谓的稳态经济,steady-state economy),要着眼于稳定物质规模的同时提高并维护效率(绝对减物质化)。这里需要区分物质性增长与福利性发展的不同内涵,它体现了对增长(growth)与发展(development)目标的取舍,具体说来,增长是物质量的扩大,而发展则是福利量的提高。除了减物质化水平在不同类型国家的不同分布之外,即使是在一国的内部,也要根据不同区域的发展水平和实际需求给予不同的分配,这样才能体现真正意义上的社会公平。

3 模式:什么是循环经济

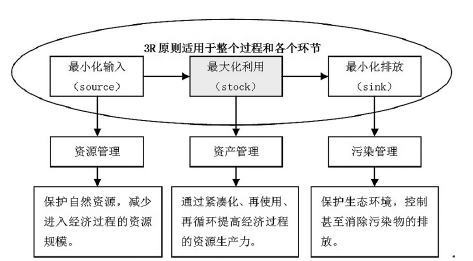

笔者在最初的文章中指出,循环经济与线形经济不同的是,通过“减量化、再利用、资源化”所谓3R原则,把经济活动组织成一个“自然资源—产品和服务—再生资源”的反馈式流程,所有的物质和能源要能够在这个不断进行的经济循环中得到最合理和最持久的利用,从而把经济增长对资源及环境的影响降低到最小程度。循环经济模式研究的深化,需要将3R原则用于物质流的各个端口,强调资源管理(resource management)、资产管理(asset management)和污染管理(environment management)的方法,以便保证“最小化输入、最大化利用和最小化排放”这一目标的实现(图2)。

图2循环经济的目标、方法与操作原则

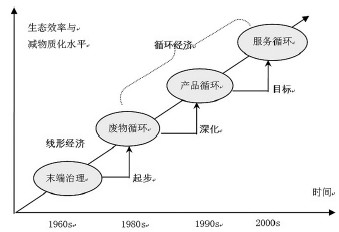

观察生态经济效率和减物质化水平提高的历程,可以发现循环经济的表现形式是在演进的:20世纪80年代主要表现为对生产和消费后固体废弃物的循环再利用(区别于传统的末端治理方式),20世纪90年代升级为产品意义上的循环再利用,2000年以来出现了把产品视为资产进行管理的循环再利用(所谓功能经济,function economy)的做法,这也将是发展循环经济的理想目标(图3)。本文认为,深化循环经济需要将一般意义的3R原则,深入到具有绿色经济意义的以上3个循环上来。对循环经济这3种不同表现方式,可以概括如下。

图3循环经济内涵的演变历程3.1 模式1(起步):从末端治理到废物循环

从本质上说,传统的废弃物末端填埋方式仍属于线形经济模式,而废物循环则是对生产和消费后固体废弃物的循环再利用,这种模式属于循环经济的起步阶段。具体说来,废物循环主要是指借助技术和生物这两种手段对生产中和消费后的固体废弃物和生活垃圾进行回收利用和资源化,是循环经济3R原则中再循环或资源化原则的体现,也是德国和日本等国家发展循环经济的重要方面,这种做法有效地减少了废弃物的最终处理量,相对于传统的末端治理有明显的进步。目前,废物循环的实践主要包括单个企业内部、工业园区和区域这3种规模。

首先,是要在单个企业内部建立起闭环(closed-loop)制造流程,通过清洁生产和建立零排放企业等具体行动,尽可能减少单个企业的废弃物排放量,这方面的实践国际上以Interface公司、杜邦化学公司和原施乐公司(Xerox)等最为典型。其次,是通过建立生态工业园区(Eco-industrial Park,EIP),把不同的工厂连接起来形成共享资源和互换副产品的产业共生组合,使得这家工厂的废气、废热、废水、废物成为另一家工厂的原料和能源,从而在更大的范围内实施循环经济的法则。这就克服了单个企业的清洁生产和厂内循环的局限性,不仅减少了废物产生量和处理的费用,而且产生较好的经济效益,形成经济发展与环境保护的良性循环,这方面的实践国际上以丹麦卡伦堡(Kalundborg)工业园区最为典型。最后,从城市和区域的角度出发,要在处理环节上建立起集中化的静脉产业园区,同时设置包括废弃物资源化的科技研发、生产、交易功能甚至早期垃圾场的生态修复与休闲功能、未来垃圾场的卫生填埋功能,实现从单一的垃圾填埋场转变成为以静脉产业为主要内容的复合性的废弃物资源化园区。目前,这种基于静脉产业的循环经济模式主要包括两种类型,一种是建立在生产者责任制基础上的德国废弃物经济模式;另一种是建立在消费者责任制基础上的日本循环型社会模式。

3.2 模式2(深化):从废物循环到产品循环

废物的循环立足于资源化处理生产与消费中的废弃物,而产品的循环则是立足于通过延长产品寿命预防废弃物产生,通过降低物质流动速度进而达到规模控制的目标。无论是从经济及管理形式,还是从生态、经济与社会的意义上看,这两种模式都有一定的差异(表2)。可以说,产品循环是废物循环模式的进一步深化,是循环经济3R原则中再使用原则的深化。

具体而言,产品循环主要是指在产品使用过程中,通过尽可能多次使用以及尽可能多种方式地使用来取代过去一次使用的做法,从而延长产品的使用寿命。一个规范的产品循环应该是这样的:产品在消费者使用后进入维修中心或是回收中心,如果可以直接通过简单的维修即可再使用,则不用再进入回收中心。只有当产品使用后损坏严重无法通过简单的维修从而实现再利用,则要返回至产品的回收中心,而后根据产品的损坏情况来决定是返回至产品制造商、零部件制造商还是原材料供应商进行相应的再利用。原施乐公司就是这方面行动的杰出代表,该公司选用毒性小或无毒的原材料,对产品系统的零部件采用标准化设计,采用环境无害包装,将经营的重点由生产新打印机产品转向为已出售使用的打印机提供维护和保养,并且在维修过程中用一些新部件来取代一些已经不再使用的部件,同时并不改变机器的其他部分,从而使每个零部件的使用寿命和强度都得到优化。

根据企业在产品循环方面的实践,本文总结出3种类型的产品循环思路,具体表现为维修使用、旧货再用和拆卸再制造3种类型,每种类型所能达到的效果是一致的,只是在产品特征、产权关系、循环特征及产品寿命方面有所差异(表3所示)。总之,产品循环的最终目标是实现最后填埋的废弃物排放量的最小化甚至趋近于零。

3.3 模式3(目标):从产品经济到服务经济

纵观人类社会的经济发展历程可知,从农业经济时代演变为工业经济时代,实际上是农业经济的外延扩张所驱动,工业经济从某种程度上可以视为工业化的农业形式;如今,我们正从工业经济时代向服务经济时代过渡,这其实又是工业经济的外延扩张所驱动,同样,服务经济可以视同为服务化(servicing)的工业形式。产品经济与服务经济的不同之处如图4所示,与这种变化相对应的是资产循环模式的兴起,可以说,资产循环是循环经济的终极目标,是循环经济3R原则中最具有源头预防意义的减量化原则的深化,也是实现从产品经济向服务经济转变的重要推动力量。

所谓资产的循环,主要是指企业把其制造出来的产品视为资产来加以经营和管理,推行“从销售产品到提供服务”的发展理念,通过建立产品服务系统(product-service system, PSS)来实现资产的循环。其基本前提是“产品的价值根植于其给消费者带来的收益和效用” [6],即产品的真正价值所在应该是“使用价值(utilization value)”而非“交换价值(exchange value)”[7]。这实际上也是线形经济和循环经济所强调的不同所在,在线形经济模式下,交换价值处于中心概念,由此导出的增长空间也是有限的;而在循环经济模式下,使用价值处于中心概念,由此构建的发展空间则是无限的。

图4产品经济与服务经济的区别

这里需要强调的是,产品与服务的组合有3种类型:纯粹的产品、产品服务以及纯粹的服务。纯粹的产品实际上不可避免带有一些服务,只不过是基于产品的服务;同样,纯粹的服务实际上也离不开产品的支持,只不过是基于服务的产品。只有产品与服务的最合理组合才能构建所谓的产品服务系统。从国外的实践来看,目前主要是通过维修服务、租赁服务、功能服务这3种产品服务来实现企业的经济利益、消费者的需求满足和较低的环境影响这3大目标(表4)。

在此情景下,消费者对其需求的产品功能和使用所表现出来的兴趣远大于拥有产品本身,这就意味着产品的提供者(制造商)必须对产品拥有所有权,主要提供产品功能并且对产品的维护、修理和再制造负有责任,同时对其所传递的每单位功能进行收费。比如,通过实施资产的循环,消费者不再倾向于自己拥有洗衣机或汽车这类耐用品,而是倾向于使用街头洗衣房和享用公共交通。总之,发展服务经济需要从生产和消费这两方面着手:生产上要通过减物质化生产(以及从产品到服务的变革),降低获得人造资本的自然资本的消耗量;消费上要通过非物质化消费(以及从拥有到共享的变革),提高人造资本中我们能获得的服务量。

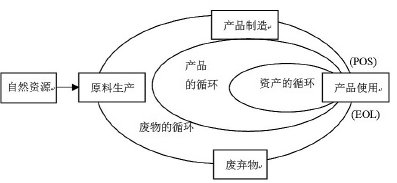

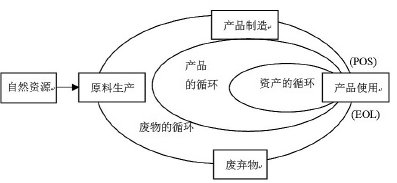

对上述3种循环的阐述有利于我们更好地构建基于循环经济模式的物质流程。如图5所示,与线形经济明显不同的是,发展循环经济就是在产品的制造、使用和处理过程中嵌入废物、产品及资产这3个层面的循环。其中,废物的循环改变了过去末端处理的做法,着力于废弃物的资源化利用,而产品的循环则是强调产品寿命的再生,二者均涉及到产品的产权变换。而资产的循环不存在产权的变换,主要是倡导“从销售产品到提供服务”的理念。从污染管理、资源管理演变为资产管理的过程,实质上也是从“花钱(cost money)”到“省钱(save money)”直至“赚钱(make money)”的演进过程[7]。

图5基于循环经济的物质流程4 实施:中国怎么样发展循环经济

中国发展循环经济,需要有相应的战略创新、科技创新、体制创新。所谓战略创新,强调中国发展循环经济的目标,是要实现经济社会发展与资源环境消耗的脱钩,但是中国的脱钩战略与发达国家的脱钩战略是不一样的。相对于发达国家减少增长的B模式,中国需要采取聪明增长的C模式;与此相适应,需要进行中国发展C模式下的科技创新和体制创新。

4.1 战略创新:中国发展的模式选择(2001—2020年)

我国到2020年的经济社会发展有两种路径:增物质化和减物质化战略。增物质化是沿袭过去30年线形经济时代的发展模式,显然是不可取的。根据经济增长与环境压力的脱钩程度,减物质化的发展有相对脱钩(relative decoupling)与绝对脱钩(absolute decoupling)之分[8]。其中,相对脱钩的战略适合我国未来10—20年的发展情景。

中国到2020年的目标是实现全面小康,这决定了我国在满足基本需求方面需要保证更大的供应规模。运用环境压力(I)的影响因素(P=人口, A=消费, T=科技与管理)加以分析,如果人口增长到2000年的1.1倍,人均GDP增长到2000年的8倍(按照不低于7%的年平均增长),可以粗略地看到我国未来发展存在3种情景(如表5):(1)惯性情景(A模式):经济增长伴随资源环境的严重压力。此时T2020=T2000,I2020=(8—10)I2000。即如果沿袭

当前的发展模式,自然生产率或者单位环境负荷没有明显改进,到2020年的环境负荷将是2000年的8—10倍,而2000年中国许多自然资本已经逼近甚至超过承载能力了,这样的结果经济发展也难以为继。(2)理想情景(B模式):要求经济增长与资源环境消耗绝对脱钩。此时I2020=I2000,T2020=T2000/(8—10)。即要求自然生产率或者单位环境负荷有大幅度改进,到2020年保持环境负荷不变甚至还有明显改善,这与目前我国的发展能力有很大冲突。(3)适宜情景(C模式②):经济增长与资源环境消耗相对脱钩。此时I2020=(3—4)I2000,T2020=T2000/(3—3.2)。即要求自然生产率或者单位环境负荷有明显改进,到2020年环境负荷相对于经济规模的增长有明显减小,这具有很强的可行性和现实意义。

以上分析是要强调,相对脱钩的C模式是中国未来10—20年发展的适宜选择,这相对于2004年L.R.Brown提出的“非A即B两种模式”的主张是一种战略创新[9]③。国内外学者早就指出中国最有希望实现绿色导向的跨越发展,如2005年芬兰学者Eero.Paloheimo曾经强调:“在中国可以建成一个拥有崭新的人员交通、能源生产、废物处理和货运系统的,符合新一代的有利于大自然的技术要求的试点城镇”[10]。理论上,与美国和欧洲相比,中国具备了实现跨越发展的有利条件:无论是政治动员能力、基础设施建设进程还是思想理论准备等方面都有助于我们实现跨越发展。推行循环经济就是要实现某种程度的跨越式发展。现在的关键是如何将这样的战略创新付诸于具体入微的科技创新和体制创新两个层面。

4.2 科技创新:基于C模式的4类科技支撑

在科技创新方面,总体上要求技术性推进与结构性推进同时并举来提高资源生产率,技术性途径主要是立足于对生产环节的规制,而消费环节的规制主要是要通过结构性推进(体制性途径)来实现,但要强化结构性措施(因为具有更高的资源生产率),这与发达国家重点是技术性推进不同,因为发达国家的反弹效应 ④(rebound effect)基本上不存在。

提高资源生产率的科技创新一般有4个阶段或4种方式。第一阶段是“过程创新”,即更合理地生产同一种产品。例如,原材料的变更和钢的连续浇铸,或者说采用更清洁的生产技术。一般而论,这种技术可以在微观层面提高倍数2的资源生产率。第二阶段是“产品创新”,即用更少的投入生产同样的或同价值的产品。例如,用轻便型小汽车取代传统型小汽车、用晶体管收音机代替电子管收音机。这种技术创新包括提高部件的性能、提高再生循环率、改善拆卸性和提高部件的再利用性能等。一般而论,其可以在微观层面提高倍数5的资源生产率。第三阶段是“产品替代”,这一个阶段是产品概念的变革和功能开发,即向社会提供用途相同但种类不同的产品或服务。例如,从用纸交流变为采用E-mail、用公交车代替私家车,一般而言是采用替代型的产品。这种技术可以提高倍数10的资源生产率。第四阶段是“系统创新”,这一个阶段是革新社会系统,追求结构和组织的变革。例如,租用而不是购买冲浪板、更合理地调度交通,一般而言是实现产品经济到功能经济的转换。这类创新可以达到倍数20的资源生产率。上述情况中,前两种方式属于一般性的技术改进,后两种方式属于系统性的结构改进[11]。中国的经济社会发展要大幅度地提高资源生产率,就必须更多地关注“产品替代”和“系统革新”这样两种结构改进方式,沿着这个方向培育科技创新能力。这样,才真正有可能在经济发展与环境压力的关系上实现跨越式的发展。

4.3 制度选择:从政府推动转向良好治理

在制度层面,需要行政性推进与体系性推进同时并举来提高资源生产率。当前,我国发展循环经济和建设资源节约型环境友好型社会的实践往往过于强调政府的作用,忽视从制度层面系统地解决问题。政府代替市场制定了一整套循环经济规划或者资源节约规划,但却难以被市场和社会接受。因此,我国发展基于资源生产率提高的C模式,需要从以往的政府单一主体方式,转变到依靠政府、企业和公众的联动机制上来。

具体而言,根据世界银行2000年推荐的绿色发展政策矩阵,有3类政策可以选择:一是通过制定标准和法规来改进传统的政府管制型管理手段;二是通过创造和利用市场,建立以市场为基础的环境管理;三是通过信息公布并推动公众参与等措施来激励环境管理过程中的公众参与(表6)。

现以水资源的利用为例,对这3种政策的有效配合进行分析。首先,在输入端方面,通过采取取水限制这样的管制性政策、提高水费等的市场性政策以及宣传节水等参与性政策,促使企业、政府和公众主动去节约资源和节约能源,达到减物质化的目标。在过程这个环节,主要通过设定回收比率等管制性政策、给予循环产业补贴等市场性政策以及通过宣传回收好处等参与性政策,在提高公众意识的同时,引导企业通过科技创新来循环使用资源。最后,在输出端方面,通过出台限制水质标准等管制性政策、排水收费等市场性政策以及公众知情等参与性政策,可以有效促使企业减少排放量,主动进行技术创新来减少污染物的产生(表7)。简而言之,就是在输入端制定促进资源减耗的激励政策;在过程中制定促进产品回用政策;最后通过输出端制定的促进污染减排的强制政策,三管齐下来保证政策的有效性。

从某种意义上说,上述绿色发展政策矩阵是生命周期评估理论和治理理论在循环经济制度创新中的综合运用。此外,从生态经济学理论所追求的3大目标出发,我们还可以制定出3类政策:一是规模性政策,主要是通过社会契约制定宏观规模(例如确定污染总量);二是分配性政策,可以通过初次分配安排交易权利(例如分配污染分额);三是配置性政策,主要是通过价格政策进行效率配置(例如污染交易市场)。

作者简介

诸大建 同济大学特聘教授,经济与管理学院博士生导师,联合国-同济大学环境与可持续发展学院绿色经济责任教授。管理学博士。同济大学学术委员会副主任,可持续发展与公共管理研究所所长,公共管理系主任。2005年为美国哈佛大学和芝加哥大学高级研究学者,1994—1995年为澳大利亚墨尔本大学高级访问学者。主要研究可持续发展与绿色经济、城市与区域发展、宏观管理与公共政策、企业社会责任管理等。兼任瑞士达沃斯《世界经济论坛》全球议程理事会理事、教育部社会科学委员会管理学部委员、科技部创新型城市专家、建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、上海市政府决策咨询特聘专家, Ecological Economics、International Journal of Public Management、Environmental Policy and Governance等SCI、SSCI 杂志的国际编委。

E-mail:dajianzhu@263.net

E-mail:dajianzhu@263.net