戴彦德,朱跃中.重塑能源 实现可持续发展[J].中国科学院院刊,2013,(2):239-246.

重塑能源 实现可持续发展

Remodeling E nergy for Sustainable Development in China

重塑能源 实现可持续发展

Remodeling E nergy for Sustainable Development in China

作者

戴彦德

国家发展和改革委员会能源研究所 北京 100038,daiyd163@163.com

Dai Yande

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China

朱跃中

国家发展和改革委员会能源研究所 北京 100038

Zhu Yuezhong

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China

国家发展和改革委员会能源研究所 北京 100038,daiyd163@163.com

Dai Yande

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China

朱跃中

国家发展和改革委员会能源研究所 北京 100038

Zhu Yuezhong

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China

中文关键词

生态文明,能源可持续,节能优先,能源结构优化,能源外交,科技创新,

英文关键词

ecological civilization, energy sustainable development, energy-conservation priority, energy structure optimiza-

中文摘要

党的“十八大”报告提出了建设生态文明,要求推动能源生产和消费革命,这给重塑能源,实现可持续发展提出了新要求、指明了新方向。未来相当长的时间内,要实现经济社会的可持续发展,控制能源消费总量是关键;而优化能源结构,构建“煤炭、石油和天然气、非化石能源”三足鼎立的能源供应格局,则可从“质”上重塑能源、促进可持续发展;加快能源外交新布局,可从合作中推动经济社会与能源的可持续发展。与此同时,应通过科技创新与体制改革为可持续发展创造良好的外部环境与制度保障 。

英文摘要

The further requirements and rene wed directions have been formulated for remodeling energy and promoting sustainable economic and social development in future China, when launching the revolution in energy production and consumption to promote ecological progress is stressed in the 18 th National Congress of Communist Party of China. Accordingly, in a rather long coming time-span, ceiling the total energy consumption ought to be placed at critical position on the way to pushing forward sustainable development. Secondly, a supply-pattern consisting of coal, oil-gas, and non-fossil fuel with respectively equal percentages should be established and regarded as the essence of sustainable development. Thirdly, energy diplomacy should be accelerated to promote sustainable development through cooperation. Meanwhile, the technological innovation and energy structure reform must be advanced to produce pleasant external environment and provide the beneficial institutional guarantee for sustainable development.

DOI10.3969/j.issn.1000-3045.2013.02.015

自然资源是一个国家综合国力的重要组成部分,也是生态环境的控制因素之一。20世纪以来,全球人口数量增加了4.33倍,GDP增长25.85倍[1]。随着全球人口剧增、经济社会高速发展,世界范围内的资源需求量急剧增加,2009年全球资源需求量达681.4亿吨,比1900年增加了9.57倍[2],同时在资源利用过程中,生态环境恶化等问题日益严重。进入21世纪,全球石油价格大幅攀升,铁、钨、铜、铝、铅、锌、镍、金等矿产品价格一路走高,在经济全球化的背景下,国际社会对资源的争夺更加激烈。

自然资源的经济性和战略性,使得资源安全问题成为举世关注的焦点。2012年12月,美国国家情报委员会(NIC)发布了“2030年全球趋势:不一样的世界”研究报告,结果显示,到2030年,中国将成为世界第一大经济体,但美国在国际体系中仍是“一把手”;欧洲、日本和俄罗斯将继续相对衰落,而亚洲将在经济和军事实力上超越其他地区;世界各国城市化进程会促进经济发展,但粮食和水资源也会面临新的严峻挑战。2013年1月14—16日在英国著名的威尔顿庄园(Wilton Park),由英国外交部、美国国家情报委员会和英国国防部联合举办了主题为“面向2030年世界各国和地区的资源趋势与未来挑战(Resources: trends and future challenges for states and regions-towards 2030)”国际研讨会,旨在从国际视野帮助各国高层决策者了解面向2030年的资源安全涵义及其影响,基于国家和国际政策规划的范畴,探讨未来的发展趋势、可能面临的机遇和挑战,讨论了美国国家情报委员会《2030年全球趋势》报告中主要结论。主要议题包括:资源(水、土地、粮食、能源、矿产)不安全的未来模式、资源引起的安全挑战、体制发展与完善。此外,还讨论了一些交叉的重要议题:人口迁移、全球管治、技术创新与交流。

展望未来,资源问题正日益影响全球的生态环境和社会经济发展,探讨资源安全的相关科学问题和保障综合资源安全的国家战略,是各国政府和全世界共同关注的热点。本文重点分析了包括土地、森林、矿产等在内的中国综合资源安全现状、所面临的主要问题和发展趋势,提出了保障我国综合资源安全的战略选择与政策措施。

1 中国综合资源安全现状1.1 土地资源短缺趋势增强,后备土地资源开发潜力有限

我国的人均土地资源相对稀缺,人均土地面积不及世界平均水平的1/3,人均耕地面积只有世界人均耕地面积的40%左右[3],远低于世界平均水平。由于人口增加,中国人均土地已从1949年的1.76 公顷下降至2011年的0.71公顷;人均耕地从1952年的0.19 公顷下降至2011年的0.09公顷。随着人口继续增加,土地资源短缺的趋势将进一步增强[4](图1)。

图1中国土地资源利用变化

土地利用结构方面,农业用地在我国土地资源中比重较大。其中牧草地和林地占土地总面积的比重最大,分别为27.57%和24.8%;耕地仅占土地总面积的12.84%。不同于耕地,林草地兼具生产与生态两种功能。因此,如何协调林草地的生产功能和生态功能是未来土地资源利用中必须面临的挑战。建设用地所占份额较少,只有总面积的3.36%,但近年来建设用地正不断增加。我国未利用土地占总面积的27.53%,多为荒草地、盐碱地、沼泽地、沙地等难利用土地,因此后备土地资源的开发潜力有限。

在宏观格局上,我国土地资源在东南部条件较好,绝大部分土地已有不同程度的开发,集中了全国92%左右的耕地和林地,但同时也存在人多地少、部门间争夺土地资源等问题;而西北地区虽然人口稀少、土地资源丰富,但由于难利用土地面积大,加之高寒干旱的气候,进一步开发利用土地资源较为困难。

1.2 矿产资源需求形势严峻,对经济的保障程度呈下降趋势

虽然我国矿产资源储量仅次于美国和俄罗斯,居世界第3位[5],也拥有一些在世界上占有优势的矿产资源,如稀土、石膏、钛、钨、锡、石墨等,但相对于经济发展而言,我国的矿产资源需求形势严峻。作为新兴工业化国家,我国目前处于工业化中期,尚未跨越重工业化阶段,高耗能、耗材产业快速增长。快速推进的工业化不可避免地导致了矿产资源的大量需求和消耗。目前中国已经成为世界上煤炭、铁矿石、氧化铝、铜、水泥消耗量最大的国家,石油消耗量则居世界第2。

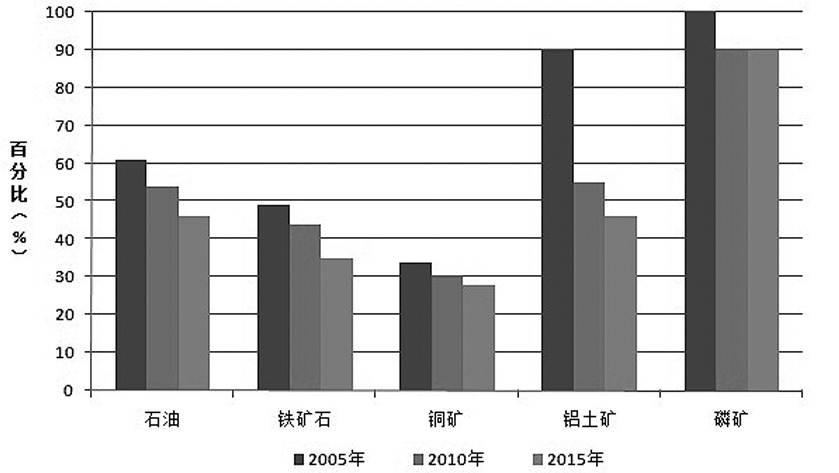

图2中国矿产资源需求自给率变化

我国相当一部分经济发展必须的矿产资源保证程度呈下降趋势。国土资源部发布的数据显示,2011年,我国原油、煤炭、铁矿石、铝土矿、锰矿、铬铁矿、镍矿等进口量分别达到25 378万吨、22 228万吨、68 584万吨、4 484万吨、1 297万吨、944万吨、4 806万吨,均有不同幅度的增长。经济发展需求量大的支柱性矿产资源如石油、铁、铜等对外依存度较大,自给率逐渐降低[6,7](图2),2011年石油和铁矿石的对外依存度分别高达56.7%和56.4%。目前,东部地区大量矿产陆续开始进入资源枯竭期,劳动力就业问题日益突出,资源储量不足严重威胁我国矿业和国民经济的健康发展,国家资源安全将面临严峻挑战。

另外,我国矿产资源的地理分布与经济区域不相匹配。74%的煤炭保有储量集中于晋、陕、内蒙和新疆,而经济发达的东南部地区煤炭资源较紧缺,形成北煤南调、西煤东运的格局;磷矿中70%的保有储量集中于云、黔、川、鄂西,因而需要南磷北运;铁矿主要集中在辽、冀、晋、川等省,此外还有些大型、超大型矿区,主要分布在边远地区,开发利用难度较大,且受到交通运输条件的制约。因此,我国经济发达地区对于矿产资源的需求仍存在着一定障碍。

1.3 森林资源生态功能严重退化,承受的经济压力加重

我国森林面积居世界第5位,但人均森林面积不足世界人均占有量1/4;森林蓄积量居世界第6位,而人均拥有蓄积量仅在世界排名160位;森林覆盖率只有20.36%,排名世界第139位[8](表1)。我国现在是一个森林资源相对短缺的国家,加之经济社会发展对木材需求的增加以及我国对森林资源的保护,造成我国森林资源的供需态势相当严峻。

尽管我国的森林覆盖率有所增加,从1992年的13.92%提高至2011年的20.36%[4],但森林资源总体质量仍呈下降趋势,现有宜林地质量高的仅占13%,质量差的占52%。同时,森林的生态功能严重退化,其中人工林和中幼龄森林占多数,且林相简单,生物多样性较差,森林生态效益下降。由于历史和社会的原因,余下的森林资源多分布在边远贫穷山区和主要江河的上游,基本上属于应保护的资源,可采森林资源不足20亿立方米。按现在的消耗水平,只能维持不到10年[8]。

我国森林资源承受着日益加重的压力。2011年全国木材消耗总量为49 991.91万立方米,同比增长15.78%。其中,工业与建筑用材消耗量为38 907.77万立方米,占总量的比例高达77.83%[8]。目前,我国人均木材消耗量仅为0.12立方米,远远不及世界平均水平0.68立方米,从我国经济高速增长的趋势判断,未来对木材及其他林产品的需求量将日益增加,人均消耗木材每增长0.1立方米,就需要增加1.3亿立方米的木材需求,相当于目前全国森林总面积的67%。可见,我国林产品需求的增加将给森林资源和生态建设带来巨大的压力。

2 中国综合资源安全面临的问题2.1 资源供需矛盾突出

受客观条件和社会经济因素制约,我国资源的供需形势较为严峻。在目前的生产水平下,我国耕地资源的人口承载力有限,并且随着我国工业化、城镇化进程加快,大量的耕地转为建设用地,土地资源的供需矛盾将长期存在。矿产资源方面,我国的铁、锰、铜、铝等大宗矿产后备储量不足,铬、钾盐短缺严重,油气资源可采储量少,且后备资源不足,钢铁产品市场、铜金属市场等长期供不应求,需要大量从国外进口,中国的矿产资源供需矛盾尖锐。森林资源由于总量不足,人均占有量少,并且国内对林产品的需求不断增加,造成木材进口增长迅速,供给压力上升。

2.2 资源分布不均衡阻碍社会经济发展

我国东部地区城市群密集,城镇人口数量大,经济发展水平较高,然而东部地区的资源相对西部地区较贫乏,对土地的居住和生活功能需求的增长,加剧了土地资源不同功能间的冲突,如建设用地占用耕地影响农业生产;而且,我国优质耕地较少,且主要分布在用地需求增长较快的经济发达地区,使得耕地丧失问题更为严重,对我国粮食安全和社会经济发展产生一定影响。我国矿产资源在地理上的分布也不均衡,矿产资源消耗量较大的东部发达地区矿产资源相对贫乏,因此出现了矿产资源生产与消费在空间上的错位。总体来说,资源分布的不均衡已经成为阻碍我国社会经济发展的突出因素。

2.3 资源不合理利用导致生态环境恶化

近年来,全国草原生态环境呈现整体恶化态势[9],畜牧业随着不断增强的生活压力挤压和市场需求拉动,形成从草地系统之外购进草料、不断耗竭草地系统和地下水资源、以外销为目的的产业形态,严重破坏了草原的自然动态平衡。西南地区的森林资源被大量砍伐,转而种植橡胶和其他林种,致使森林生态系统涵养水源、保持水土等生态功能受到严重损害,长江中上游生态屏障的功能受到破坏。另外,在城镇化的过程中,大规模的填河、填湖、填海造地,使得大量农田和天然湿地被改造为水泥地面,原有的局域生态被破坏,导致生态环境恶化,威胁到人类的生存安全。#$NL

2.4 资源浪费严重、消费模式不合理

长期以来,我国在资源利用方面制度不完善、价格不合理、监管力度弱,导致原本就稀缺的资源被严重浪费或低效配置。以北京的水资源为例,在世界特大城市中,北京市人均水资源量最少。随着城市规模和人口规模持续而急剧扩张,北京市“灾难性水缺乏”状况正在持续恶化,与此同时,北京市各种高耗水场所的奢侈性水消费随处可见,如洗浴、人工温泉、人造滑雪场、高尔夫球场等。再如在西北缺水地区建设机场绿化带,由于存活率极低,需要浪费大量的人力物力资源引水灌溉,既浪费树种、土地、水资源,又浪费大量的社会资源。浪费资源和高消费模式将严重影响我国“两型”社会的建设以及绿色低碳发展理念的贯彻。

图3中国水土资源与人口、经济的匹配情况2.5 资源利用效率低下

我国土地利用主要靠外延扩展,利用方式十分粗放,利用效率低下。建设用地方面,城市用地盲目外延扩大,实际利用效率较低;农用地中,中低产田的面积比重占耕地总面积的78.8%,高产田的比重只有21.2%;林地的利用也不充分,森林平均每公顷蓄积量只有世界平均水平的78%,生产力较低;牧草地经营粗放,单位面积产草量远低于发达国家平均水平。我国矿产资源总回采率仅为30%左右,而世界平均水平在50%以上;我国单位国民生产总值消耗的矿物原料比发达国家高2—4倍,单位GDP能耗是发达国家的3—4倍[4]。

3 中国综合资源安全形势预测3.1 水土资源供需结构性紧张

未来中国水土资源供应将面临总量和结构性挑战。水资源、土地资源与经济社会发展的空间不匹配将加剧这种矛盾[4](图3)。中国长江以北广大地区,耕地占全国的65%,而水资源量仅占全国的19%,人口占全国的47%;长江及其以南地区耕地面积仅为全国的35%,水资源总量却占到81%,人口占全国总人口的53%。由此可见,北方水资源供需矛盾更加突出,南方土地资源的供需矛盾更加显著。在以“大兴安岭-太行山-雪峰山”为界的东西方向上,水资源、土地资源与社会经济资源的空间匹配差距同样显著。由于我国城镇化水平和社会经济发展程度南部地区大于北部地区、东部地区快于西部地区,因此未来水土资源供需的结构性紧张会更加凸显。

3.2 大宗矿产资源将出现全面短缺

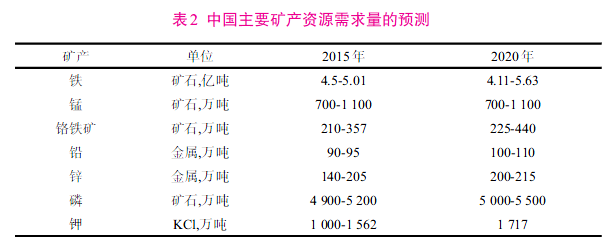

近20多年间,中国矿产品消费增长迅速,矿产资源透支严重,由于国内供应不足导致大量进口,不仅进口份额不断增长,而且进口集中度较高,市场风险扩大,使中国在世界矿产资源的贸易中占据越来越重要的地位。一些优势矿产资源丰富,但开采过度,浪费严重,优势逐步减弱,对国民经济的保障程度逐步下降[10,11]。未来10—20年,由于中国仍将处于快速工业化和城镇化过程中,经济增长速度较快,对矿产资源需求量将继续增长(表2),一些关键矿产资源的需求将进入全面紧张状态。

3.3 粮食安全对耕地资源的压力进一步加大

在城镇化水平不断提高、土地高强度利用的形势下,今后一段时间内耕地数量将不断减少,质量也将有所下降。因此,基于粮食安全等因素的考虑,保证一定数量的耕地非常必要,同时,需要在耕地资源质量和效益方面进行改善,通过提高水肥效率、增加复种指数(尤其是黄淮海平原、成都平原、长江中下游北部、华南南部等地区)、减少水肥能耗、改造中低产田、提高农业科技投入等有效途径来提高粮食产量和效益[12,13]。据中科院预测,到2050年我国人口将达15亿,粮食产量至少要增加1.2 亿吨才能满足人口需求。除大米、小麦等主要粮食作物的需求在今后10年会出现先缓慢增长、然后下降的趋势外,其他农产品需求都将出现不同幅度增加,如奶制品需求将增长近3倍,畜产品、饲料粮、水果、食品和纤维总量需求将增长1.5倍多,蔬菜和食糖需求将增长75%和100%[14]。因此确保粮食安全对耕地的数量和质量提出了更高要求。

3.4 全球资源市场变动影响中国资源安全

未来20—30年,中国、印度等国将先后步入工业化中后期,其经济增长速度将远超世界平均水平,经济规模迅速成长,由此可能带来区域性资源竞争和冲突的加剧。2030年,亚太经济区将成为全球资源需求和贸易的主要地区,因此该地区的地缘经济及区域合作程度将决定获取世界资源的竞争格局。从国际环境看,世界经济复苏与增长有利于拉动全球大宗资源产品需求,尤其将有利于中国资源性企业广泛参与国际合作与竞争。但是,国际金融危机影响深远,国际资源市场各种形式的贸易保护主义、资源民族主义,全球铁矿石等原材料供应及价格波动将继续对中国资源供给产生重大影响。

4 保障我国综合资源安全的战略选择及政策措施4.1 战略选择

毫无疑问,因我国特殊的国情,保障综合资源安全具有重大战略意义。第一,我国人口众多,对资源开发利用构成严重压力。保障中国资源安全既关系到中华民族的生存和发展,也关系到全球的可持续发展;第二,我国自然资源相对匮乏,人均资源占有量少,资源安全阈限小[15],严重制约了人民对生活方式的选择,随着经济增长和生活水平的提高更加重了对资源的压力;第三,从大国地位和国家政治稳定出发,中国作为世界大国,在战略上不能完全受制于人,近年来的金融危机、气候变化、淡水和粮食可供性、战略矿产价格高抬等问题正以前所未有的方式加速汇聚,威胁中国的综合资源安全,因此走资源节约型城镇化和工业化之路对中国未来具有重要意义。

当前,中国经济发展越来越受到国内资源保障和环境容量的制约。在“生态文明”的战略指导下,中国贯彻落实科学发展观,坚持节约资源、保护环境的基本国策,努力建设资源节约型和环境友好型社会。这是我国应对资源安全问题的根本战略选择。未来10年中国在资源开发与利用方面将以“综合资源安全”、“资源效率倍增”、“增长与资源脱钩”为主要指导,以“保证资源安全和资源高效循环利用”为纽带,将“资源供给和使用系统的战略关系”作为核心,构建资源利用的时空格局,包括资源勘查、保护与合理开发的技术方法,资源开发强度的控制以及资源节约利用等方面的研究,为构建节约资源的空间格局提供科技支持;同时进一步研究资源利用与经济社会发展协调关系、资源利用过程的生态环境效应和保障资源安全的相关制度,旨在给中国留下更加安全的未来。

4.2 政策措施

随着经济结构向服务业的转移,中国将步入工业化中后期阶段,届时,靠自然资源和要素投入驱动的传统经济发展模式将弱化甚至被取代,经济发展主要依靠提高资源配置效率的提高和各类创新活动的引导,资源安全的综合性保证需求将会提高。未来保障中国综合资源安全必须认真考虑如下选择:

调整产业结构,优化产业布局是应对资源短缺、保障资源安全的根本途径。长期以来,经济增长方式粗放、高耗能、高耗材产业比重过高,使得中国经济发展与资源的矛盾日益尖锐。要改变这样的状况,必须调整产业结构和工业内部结构,积极发展高新技术产业和服务业,加快构建节约资源型产业体系。同时,因地制宜,以经济产业增值能力水平为基础,在宏观尺度上优化产业布局。

加大法律法规和政策激励是增强中国综合资源安全的制度保障。将资源节约作为经济建设的考核指标,通过法律等途径引导和激励国内外各类经济主体参与开发利用资源。尽快制定和完善全国和地方的资源开发利用总体规划及土地、森林、水、矿产资源等专项规划,加强规划间的衔接。修订完善相关法规政策,建立严格的管理制度和市场准入制度。

调整消费结构、提高资源利用效率将会为占领未来竞争的制高点取得先机。调整能源、矿产资源等的消费结构,减少常规化石能源和矿产资源的消费,增加可再生能源、可再生资源、替代资源的利用比例,对战略性和关键性矿产资源如稀土资源进行必要的战略储备,控制其开发和利用总量,重点提高资源利用率、产品回收率。同时,避免奢侈浪费和攀比消费是优化资源利用效率的重要措施。

加大科研投入,以科技进步带动资源高效利用将会提升未来经济社会发展的可持续能力。在油气与战略矿产资源安全、水资源利用与水灾害防治、土地资源利用等领域,突破关键技术,加速科技成果转化。努力发展新能源、新材料,将其作为新的经济增长点,从多角度、多渠道和可持续性方面丰富国内资源供给。通过加强自主创新,提升引进技术消化吸收和再创新能力,增强发展后劲。

统筹利用国内外市场和资源,加强国际合作交流是保障我国综合资源安全的多边解决机制。我国应综合利用政治、经济、外交手段,加强与世界资源生产国、消费国、相关国际组织和跨国资源公司之间的交流与合作;支持有条件的企业集团参与国际资源开发;通过商业企业或金融企业的资本运作将资源投资迂回进入国外资源领域;积极引进国外的先进经验、技术和设备,尽快缩小与国际先进水平的差距。