.科研进展[J].中国科学院院刊,2009,(4):432-440.

科研进展

科研进展

中文关键词

研究组合;国家实验室;新进展;误差自校正;纳米晶;重要进展;天线阵列;单粒子效应;有机场效应晶体管;亚快速凝固

中文摘要

天线阵列互耦误差自校正研究取得新进展中国科技大学教授叶中付研究组针对高斯色噪声背景下的均匀天线阵列互耦误差自

天线阵列互耦误差自校正研究取得新进展

中国科技大学教授叶中付研究组针对高斯色噪声背景下的均匀天线阵列互耦误差自校正问题,采用四阶累积量处理空间非高斯信号,解决了未知互耦条件下的超分辨测向问题,该成果于5月在线发表在Elsevier的Signal Processing上。这是该小组2009年针对阵列互耦误差自校正问题在国际著名期刊发表的第3篇文章。到目前为止,该研究组针对天线阵列互耦误差自校正的问题已经陆续在IEEE Trans. on Antennas and Propagation、IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems、IET Signal Processing和Signal Processing等国际学术期刊发表文章5篇。

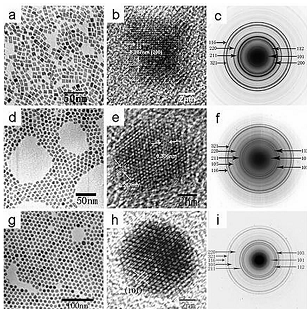

微结构决定的具有均一米状形貌的新奇银纳米颗粒的高产率合成

物理所/北京凝聚态物理国家实验室徐红星研究组的梁红艳同学和王文忠教授首次用多羟基醇还原法合成了一种外形为纺锤状的银纳米颗粒(Ag Nanorice),并与李建奇研究组的杨槐馨副研究员合作,发现这种银纳米颗粒为六方相和立方相交生形成,内部存在孪晶,堆垛层错,多重调制等多种缺陷结构,并且缺陷密度在银纳米颗粒的不同部位有着明显区别,这种微结构突破了传统银纳米颗粒常规的单晶、孪晶特性,决定了具有均1米状形貌的新奇银纳米颗粒的高产率合成。该项研究的意义不仅为有效调制表面等离子体共振特性提供了新的纳米结构,而且这种堆垛结构可能打破晶体生长时晶体结构对形貌的限制,为设计合成所需形貌晶体带来曙光。这将丰富纳米晶体结构控制生长的内涵,深化对金属晶体生长规律的认识,拓展金属纳米结构在光谱分析、超灵敏检测等方向的应用,因而具有十分重要的实际意义。该工作发表在近期出版的J. Am. Chem.上。

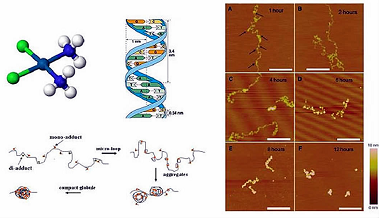

单分子方法研究抗癌药物顺铂与DNA的作用取得新进展

物理所软物质物理实验室王鹏业等,利用原子力显微镜(AFM)和磁镊研究了抗癌药物顺铂对单个DNA分子结构的影响,发现在低浓度顺铂作用下,DNA变得比自然状态下更为柔软,DNA的驻留长度(persistence length)从约52nm急剧减小为约15nm。在高浓度顺铂情况下,发现了DNA的成环和凝聚现象。根据实验结果,提出顺铂导致的DNA凝聚现象是分层次进行的。基于AFM成像和单分子拉伸两方面的实验结果,提出一个顺铂导致的DNA变软(softening)-成环(looping)-缩短(shortening)-凝聚(condensing)模型(简写为SLSC模型)来解释观察到的DNA凝聚过程。认为通过远程交联使DNA形成小环结构是铂类抗癌药物作用的重要特征。揭示的药物导致的单分子DNA成环及凝聚现象也许是顺铂抗癌的一个关键要素。部分结果发表在近期的Nucleic Acids Research 上。

拓扑绝缘体研究取得重要进展

物理所/北京凝聚态物理国家实验室张海军博士、戴希研究员、方忠研究员等与美国斯坦福大学合作,预言了一类新的强拓扑绝缘体材料系统(Bi2Se3, Bi2Te3 and Sb2Te3)。他们从理论和计算上系统地探讨了这类材料成为强拓扑绝缘体的物理机制,给出了描述该狄拉克点的KP哈密顿量,并且计算了类APRES电子谱图。这类拓扑绝缘体材料有着独特的优点:首先,这类材料是纯的化学相,非常稳定且容易合成;第二,这类材料表面态中只有一个狄拉克点存在,是最简单的强拓扑绝缘体,这种简单性为理论模型的研究提供了很好的平台;第三,也是非常吸引人的一点,该材料的体能隙非常大,特别是Bi2Se3约0.3电子伏(等价于3 600K),远远超出室温能量尺度,这也意味着有可能实现室温低能耗的自旋电子器件。该研究发表在Nature Physics上。

在理论预言发表的同时,相关的实验工作证实了理论预言的正确性。其一,美国普林斯顿大学的M. Z. Hasan与R. J. Cava教授在Bi2Se3中观察到了表面态狄拉克点的存在(Nature Physics)。其二,方忠、戴希研究组与斯坦福大学Z. X. Shen教授研究组合作,利用ARPES观察到了Bi2Te3材料中的表面单个狄拉克点(Science已接收)。

铁基超导体研究领域又取得重要进展

中国科大微尺度物质科学国家实验室陈仙辉课题组通过氧和铁同位素交换,研究SmFeAsO1-xFx和Ba1-xKxFe2As2两个体系中超导临界温度(Tc)和自旋密度波转变温度(TSDW)的变化,发现Tc的氧同位素效应非常小,但是铁同位素效应非常大。令人惊奇的是,该体系铁同位素交换对Tc和TSDW具有相同的效应。这表明在该体系中,电??声子相互作用对超导机制起到了一定的作用,但并不是简单的电??声子相互作用机理,可能还存在自旋与声子的耦合。该发现表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理是非常重要的。该成果发表在5月7日出版的Nature上。该研究工作是与中国科大国家同步辐射国家实验室的吴自玉合作完成的。

该课题组从2008年发现高温铁基超导体SmFeAs(O,F)体系后,在铁基高温超导体的研究中取得了一系列的重要进展,截至目前在Nature上发表论文3篇,Nature Materials 1篇,Phys. Rev. Lett. 9篇,J. Am. Chem. Soc. 1篇。

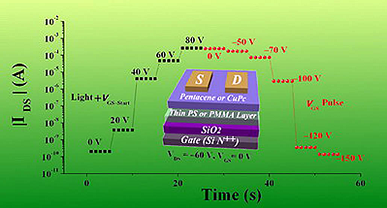

成功研制多比特有机场效应晶体管存储器件

有机场效应晶体管存储器件研究是有机存储器件重要的研究方向之一,它不仅具有晶体管的开关功能同时还能够存储信息。化学所有机固体院重点实验室科研人员成功研制了多比特有机场效应晶体管器件。他们巧妙地将光辅助效应和聚合物修饰场效应晶体管结构相结合,探索出实现有机场效应晶体管的多比特存储的光电工艺过程。研究发现,该工艺成功地实现了单个器件多于2比特的信息存储,同时存储时间在250小时以上。该研究成功将多比特存储概念引入有机场效应晶体管中,并得以实现,这将推动有机存储器件研究的进一步发展。有关研究成果发表在近期的Adv. Mater.上。

超高比强度铝基块体金属玻璃面世

金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室王建强研究组与美国约翰霍普金斯大学马恩教授合作,在Al基金属玻璃的结构和玻璃形成能力等方面进行了多年的研究探索,最近取得了重要进展。他们在Al-TM(过渡金属)-RE(稀土)为基础的三元合金系中计算出两种分别以TM和RE作为溶质中心的原子团簇结构,通过团簇致密堆垛结构的耦合进行了合金的成分设计,在Al-Ni-Co-Y-La五元合金体系中获得了1 mm直径的铝基金属玻璃棒材(铝含量达86 at.%)。这是国际上首次报道通过熔体直接浇铸制备出单一非晶相的铝基块体材料。通过压缩实验获得了块体材料的断裂强度数据(比强度可达3.3 ×105 Nmkg-1),并观察到了单一剪切带控制的形变与断裂机制。这些工作对于铝基非晶态金属材料的应用具有重要的推进作用。相关工作发表在Scripta Materialia上。

“钢亚快速凝固机理、控制方法及对材料性能的影响”通过验收

金属所和北京科技大学、宝钢研究院承担的国家自然科学基金重点项目“钢亚快速凝固机理、控制方法及对材料性能的影响”近期通过了结题验收。

该项目以AISI304不锈钢为重点,系统研究了钢的亚快速凝固组织形成和演变规律、亚快速凝固对钢中溶质元素分布的影响、亚快速凝固对钢中夹杂物形成的影响、亚快速凝固条件下铸带缺陷成因及防止对策以及钢的亚快速凝固组织与性能关系,取得了一系列创新性成果。项目研究取得的成果,丰富了钢的亚快速凝固理论,对我国钢的薄带连铸技术发展提供了重要的理论指导和支持。验收专家一致认为,该项目围绕研究目标和急需解决的关键科学问题,全面完成了研究任务,实现了预定目标,项目完成优秀,成果突出。一致同意通过验收,项目综合评价为特优。

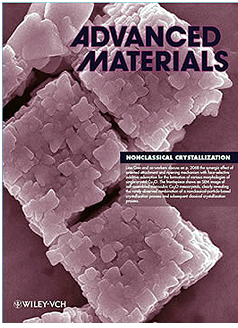

无机微/纳晶形貌调控研究取得新进展

上海硅酸盐所高濂研究组在无机微/纳晶形貌调控方面取得新进展,他们在同一反应体系中通过简单调节表面活性剂的用量成功实现了Cu2O微晶形貌的连续调控,并阐述了以纳米晶粒为生长单元的非经典结晶过程在微晶形成初始阶段所起的重要作用,提出了定向聚集过程和熟化过程协同作用的晶体生长机理。该工作对理解微/纳晶无机材料的结晶学特点有重要意义,有助于认识微/纳晶无机材料生长的初始阶段,从而更有效调控其尺寸和形貌。这一重要研究结果在Adv. Mater.上以“卷首插画”形式发表。

首创两相热法制备磁性四氧化三锰纳米晶

长春应用化学所高分子物理与化学国家重点实验室姬相玲研究组采用两相热法成功地制备了尺寸形貌可控的Mn3O4纳米晶,并对其性能进行了研究, 该两相热法将硬脂酸锰和配体溶解在甲苯中作为油相,叔丁胺溶解在水中作为水相,反应在高压釜中进行,利用油??水之间的界面反应制备了尺寸、形貌可控的Mn3O4纳米晶。通过调节反应时间和温度能够得到尺寸和形貌可控的方形、球形等Mn3O4纳米晶。所制备的Mn3O4纳米晶在低温下表现了铁磁性,而在室温下为顺磁性,纳米晶的磁学性能与其尺寸和形貌有着密切的关系。相同形貌的小尺寸纳米晶的居里温度TC和阻塞温度TB值较低,而方形的纳米晶较同尺寸的球形或扭曲形纳米晶有更高的TC和TB值。该研究工作发展了一种简单有效地制备磁性Mn3O4纳米晶的方法,并且该方法还可以制备II-VI族半导体纳米晶和其它金属氧化物纳米晶。相关成果发表在德国Small杂志上。

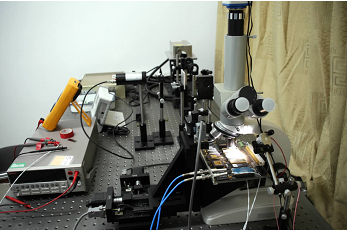

利用脉冲激光装置进行卫星用高性能CPU单粒子效应试验

空间中心空间环境特殊效应实验室韩建伟等人利用基于自主技术研制的我国首台脉冲激光单粒子效应实验装置,首次在国内采用芯片背部辐照技术,对4M位SRAM器件和基于90nm SOI工艺的Power PC CPU器件进行了单粒子效应试验。试验获得了SRAM器件单粒子锁定的微区分布,并测得了其发生单粒子锁定的阈值,与加速器重离子的试验结果非常吻合。激光扫描试验测得了CPU对单粒子翻转最敏感的部位;随后对该器件进行的版图分析表明,该部位正是此CPU芯片的通用寄存器所在区域。试验观测到脉冲激光诱发的该CPU一位和两位单粒子翻转及其对计算机系统的影响。实践表明,脉冲激光装置是进行卫星用器件单粒子效应敏感度评估、电路抗单粒子效应设计验证、自主抗单粒子效应集成电路设计效果试验的有力工具,是元器件空间环境特殊效应的重要平台,对促进我国卫星产品和国产宇航器件抗单粒子效应设计水平的提高具有重要意义。

我国首个氟喹诺酮类创新药物“盐酸安妥沙星”研制成功

氟喹诺酮(沙星类)是目前我国抗菌药物3大主力品种之一,市场规模达100亿元左右,对保障我国人民身体健康发挥着重要作用。上海药物所杨玉社研究员、嵇汝运院士及团队从1993年开始,对氟喹诺酮类抗菌药物合成方法学、构效关系、成药性等开展了深入系统的研究工作。他们采用结构优化的策略,潜心研究左旋氧氟沙星的基因结构??药效关系、结构??代谢特征关系、结构??毒性关系,合成了一系列新的化合物,最终筛选出具有新化学结构的氟喹诺酮类抗菌药物——盐酸安妥沙星。该药在2008年8月申报国家“重大新药创制”重大科技专项时,获得审评专家的高度认可,评分列为化学类新药第一名。并于2009年4月15日获得国家食品药品监督管理局颁发新药证书,即将上市。

盐酸安妥沙星与现有药物相比,无论安全性还是疗效,特别是药物代谢特征都具有明显的优势。对临床分离1 080 株革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,包括甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌(MRSA)、表皮葡萄球菌(MRSE),呈现出很强的抗菌杀菌活性。盐酸安妥沙星与细菌作用2—4小时,即可杀灭99%以上的细菌。与最近几年上市的第四代氟喹诺酮类药物普利沙星、吉米沙星、莫西沙星相比,盐酸安妥沙星具有制造成本低、环境友好等优势,是中国老百姓能用得起的新药和好药。盐酸安妥沙星是由我国科学家自主创制的第一个氟喹诺酮新药,是中科院实施知识创新工程和国家实施“重大新药创制”重大科技专项取得的一项重要成果。该药的成功研制将产生显著的经济效益和社会效益,同时将进一步增强和促进我国具有自主知识产权创新药物的研发,加快提升我国药物自主创新能力。

首次阐明卤键在药物设计中的新思路

近年来,卤键在晶体工程、超分子组装和分子识别等众多领域得到了人们的广泛关注,基于卤键设计的液晶材料已经应用于工业生产中,但国内外关于生物体系中卤键的研究报道几乎为空白。上海药物所药物发现与设计中心(DDDC)朱维良课题组,首次阐明了生物大分子中卤键的特征及其在药物设计中的潜在应用。他们详细统计了蛋白质结构数据库 (PDB)中的卤键作用情况,采用QM/MM方法研究了一些代表性的蛋白质-配体复合物中的卤键性质。结果表明,卤键普遍存在于蛋白质-配体复合物中,强度与传统氢键相当,这种作用对活性位点小分子抑制剂的结合构象起到重要作用,但生物体系中的卤键明显偏离了无机体系中的直线作用形式。研究结果发表在Journal of Medicinal Chemistry上。文章审稿人均对论文给予了高度评价。文章发表后,引起了国内外有关研究机构的浓厚兴趣。

SARS蛋白水解酶研究的新发现

上海药物所沈旭课题组与蒋华良课题组合作,其博士生胡天岑、张余等人研究发现,虽然Ser139和Phe140是SARS蛋白水解酶(SARS 3CLpro)二聚界面的相邻氨基酸,其突变可引起不同的酶的聚集状态和活性,即Ser139突变使酶以单聚形式存在,但却保持一定的酶学活性,而Phen140突变使酶以二聚形式存在,却丧失活性,通过晶体结构分析,他们系统研究了“3CL水解酶酶活”与“聚集状态”的关系,相应成果发表在近出版Virology上,并被列为封面文章予以介绍。此新发现,不仅为阐明SARS 3CLpro活性和催化机理提供了重要素材,而且为基于3CLpro为靶点的抗SARS及相关病毒的药物设计提供了新的研究策略。

在世界上首次建立猪诱导多能干细胞

上海生科院生物化学与细胞生物学所博士生吴昭和陈霁君在肖磊研究员指导下,成功地运用可诱导(Tet-on/off系统)的慢病毒表达系统表达转录因子把猪成体细胞成功地重编程到多能干细胞状态。经过进一步筛选、鉴定,最终获得符合多能干细胞标准的猪iPS细胞系。这些细胞系形态类似人类胚胎干细胞,具有跟人类胚胎干细胞类似的干细胞标记基因的表达,具有很高的端粒酶活性,并具有正常的核型,而且在体外和体内都具有向内、中、外3个胚层分化的能力。这是世界上首次报道建立家养有蹄动物多能干细胞,对人类和动物健康具有广泛的意义,将为建立人类遗传疾病模型、用于人类器官移植的基因工程动物和培育抗猪流感等抗病猪开辟新的道路。猪iPS细胞的建立有助于促进猪胚胎干细胞的建立,并且有望直接用于产生基因修饰的猪。该成果还可以通过修饰生长相关基因改变和促进猪的生长,促进畜牧业发展。6月3日, Journal of Molecular Cell Biology提前在线发表了该成果。

发现调节大脑星形胶质细胞FGF??2表达的机理

上海生科研院神经科学所周嘉伟研究员和上海药物所镇学初研究组发现,活化大脑星形胶质细胞的与磷脂酰肌醇耦联的多巴胺受体可以调节其产生碱性成纤维细胞生长因子(FGF-2) 的水平,从而发挥维持神经元存活、生长和促进脑修复的作用。该研究揭示了大脑内精确调控星形胶质细胞产生FGF-2的分子机理,这一发现同时还有助于今后建立对抗帕金森病大脑FGF-2水平下降的有效方法,从而提高神经保护的效果。研究成果发表在最近出版的Journal of Neuroscience上。

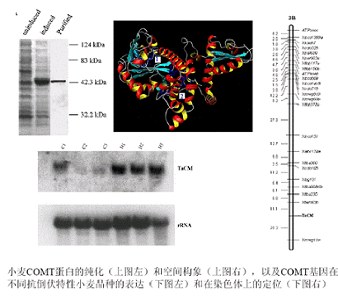

揭示木质素与小麦抗倒伏之间的关系

小麦的倒伏是影响其稳产高产的一个重要因素。植物所马庆虎研究组分离了在小麦茎秆中高度表达的木质素合成关键酶基因??咖啡酸甲基转移酶基因(COMT),通过生化和转基因分析证明COMT 在控制松柏醇型木质素上发挥着重要作用,COMT基因的表达在抗倒伏小麦生长发育后期明显高于易倒伏品种,这种基因的高表达进一步促进了COMT酶蛋白和酶活力的提高,并增强了木质素的合成。小麦的COMT基因定位在3B染色体上。该研究成果对阐明木质素代谢与倒伏关系,并通过调控木质素代谢培育抗倒伏的高产超级小麦具有重要意义。该成果发表在Journal of Experimental Botany上。

猪流感病毒病原学研究取得新进展

微生物所病原微生物与免疫学院重点实验室在猪流感病原学研究方面取得新进展。研究发现,我国猪群没有H5N1的感染,但H3N2,H1N1,H9N2的感染是存在的,而且近年来人流感病毒和猪流感病毒在猪体中的重排现象有所增加。研究表明我国猪群中猪流感病毒日趋复杂,迫切需要建立长期有效的病原学监测体系,以掌握猪流感病毒的流行和遗传变异情况。该研究为我国建立科学而有效的疾病预警体系奠定了重要的理论基础。实验室将建立长期的病原监测体系,并建立我国人群和猪群对墨西哥流行毒株易感性的免疫学评估体系。相关论文分别发表在Zoonoses and Public Health和Journal of Clinical Virology上。

萨维奇环北极分布假说首次得到检验

萨维奇环北极分布假说影响广泛,但一直没有被检验过。动物所动物进化与系统学院重点实验室李枢强研究组近期以劳亚大陆起源的铃蟾属蛙类为材料,首次对该生物地理假说进行了检验。该假说的一个重要推论是分布于不同隔离区域的支系间的分化时间不晚于上述气候事件发生的时间。作为唯一的分布于两个以上前述隔离区域的属级分类单元——铃蟾属,是验证该推论的理想材料。基于全面的样本和6 000bp的线粒体和核基因分子标记,首先构建了铃蟾属的系统发育树。基于该树估计的铃蟾东南亚支系、东亚支系、欧洲支系全部3大支系间的分化时间均不显著晚于上述气候事件发生的时间。相关成果发表在最近出版的 Molecular Phylogenetics and Evolution上。

中外科学家提出鸟类手指同源新假说

鸟类手指同源问题是鸟类起源研究方向一直困扰着古生物学家们的一个问题,也是进化生物学研究领域长期以来最具争议性的问题之一。由古脊椎动物与古人类所徐星研究员领导的一个国际研究小组在6月18日出版的Nature上提出了解决这一问题的新假说。这一研究将有望消除古生物学资料和现代发育学资料有关鸟类手指同源问题产生的矛盾。

有关鸟类起源的研究需要包括古生物学、现代发育生物学等多学科的整合研究。近年来,徐星的研究小组在羽毛和翅膀等重要结构的演化研究方向多次尝试结合古生物学和现代发育生物学资料,取得了一批重要成果。参与这项研究的研究人员来自中国、美国、加拿大、英国和墨西哥等多个国家。

世界首个量子政务网在芜湖建成

中国科大量子信息院重点实验室郭光灿院士和韩正甫教授所带领的团队与芜湖市人民政府协作,在该市建成了世界上首个“量子政务网”,并投入试运行。首期建成的芜湖“量子政务网”连接了市科技局、招商局、经贸委、总工会和质监局等市政机关以及芜湖市电信大楼的8个用户,设置了4个全通主网节点和3个子网用户节点,以及1个用于攻击检测的节点。该网络融合了国际上现有的3种组网技术,首次设计出具有多层次、旨在满足不同用户需求的多功能量子保密通信网络,通过该网络可以完成任意两点之间的绝对保密的通信过程,不仅可以实现保密声音、保密文件和保密动态图象的绝对安全通信,还能满足通信量巨大的视频保密会议和大量公文保密传输的需求。

该网络所使用的核心器件和设备,包括最关键的光电调制芯片,全部为我国自主研发或与国内单位联合研制,整个网络已经实现国产化。这一成果使我国具有全部知识产权的单向量子保密通信方案和设备,以及量子保密通信网络核心组网技术真正在实际工作中得以应用。标志着我国量子保密通信基础研究的成果,已经开始向产业化转化。

硅基氧化锌单晶材料及光电子器件研发获重要进展

物理所/北京凝聚态物理国家实验室杜小龙研究组,与微加工实验室的顾长志研究组合作,设计并制备了一种新型n-ZnO/i-MgO/p-Si双异质结p-i-n可见盲紫外探测器原理型器件。该器件具有良好的pn结整流特性,在 ±2V时的整流比达到104以上。研究发现ZnO/Si中间插入的MgO势垒层有效地抑制了硅对可见光的响应,器件只对高于ZnO带隙(380nm)的紫外光响应,因而具有可见盲紫外光探测功能。与市售的硅紫外光电探测器相比,该器件充分利用了宽带隙ZnO卓越的光电性能,紫外光响应强,并可直接在可见光背景下工作,不需要滤光系统来屏蔽可见光的响应,因而具有结构简单、性能优越等优点。相关器件的制备技术已申请国家发明专利,研究结果发表在APL上 。

由于ZnO的生长温度较低,并可以与成熟的Si平面工艺兼容,因此Si基ZnO体系可提供一种将电学、光学以及声学器件进行单片集成的途径,潜在应用价值巨大。物理所独创的硅基氧化锌单晶材料生长工艺以及新型器件结构设计与制备技术为我国在光电子技术领域的自主创新研究开辟了一条新路。

旋翼飞行机器人成功完成废墟搜救实战演习

由沈阳自动化所机器人学国家重点实验室与中国地震应急搜救中心联合承担的国家“863”计划重点项目“救灾救援危险作业机器人”取得阶段性成果,5月12日40kg级旋翼飞行机器人赴北京参加了废墟搜救实战演习。此次演习在国家地震救援紧急训练基地内进行。旋翼飞行机器人在指挥部下达快速响应与废墟搜索使命后,成功完成自主起飞、空中悬停、航迹点跟踪飞行、超低空信息获取、自主降落等科目,实现了对地震废墟区域的快速信息获取与实时影像回传。该项目旨在为我国地震救灾提供智能化高技术装备,探索灾后信息快速获取的新途径。旋翼飞行机器人最大任务载荷为40kg,最大巡航距离可达到120km,最高可在高度3 000m高空(海拔)飞行,最大巡航时间1.5小时,抗风能力不小于6级。此次实战演习的成功标志着该项目开始进入到示范应用阶段,为该项目在我国救灾救援领域进一步推广应用奠定了良好的基础。国务院副总理回良玉、国务院秘书长马凯以及相关部委的领导同志现场观看演习并对该科研成果给予了高度评价。

储氢材料研究获得新进展

Ammonia Borane(NH3BH3, 简称AB)以其含氢量高,性质稳定,被认为是最具潜力的储氢材料之一。但AB也存在放氢温度偏高、放氢过程中材料体积膨胀以及伴有副产物等缺点。大连化物所陈萍研究组首次利用“共沉淀法”将Co、Ni催化剂纳米颗粒分散到AB中,从而实现了AB在低于质子膜燃料电池(PEMFC)操作温度下的分解放氢,同时减弱了AB放氢过程中产物的膨胀现象并抑制了副产物的生成。相关论文发表在近期出版的Chemistry of Materials上。该工作一经发表,即被Nature Chemistry评为亮点文章,Chemistry World进行了专题报道,并获得高度评价。来自美国太平洋西北国家实验室的Thomas Autrey博士对该工作也给予了高度评价,认为该储氢体系为燃料电池提供了一种有效的供氢方式。