张奇亚,桂建芳.一类不可忽视的战略生物资源——淡水与海水中的病毒及其在生态系统中的作用[J].中国科学院院刊,2009,(4):414-420.

一类不可忽视的战略生物资源——淡水与海水中的病毒及其在生态系统中的作用

A Kind of Strategic Bio-Resource Not to Be Neglected - Freshwater and Marine Viruses and Their Roles in the Global Ecosystem

一类不可忽视的战略生物资源——淡水与海水中的病毒及其在生态系统中的作用

A Kind of Strategic Bio-Resource Not to Be Neglected - Freshwater and Marine Viruses and Their Roles in the Global Ecosystem

作者

张奇亚

中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室

Zhang QiYa

State key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology,Institute of Hydrobiology,CAS 430072 Wuhan

桂建芳

中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室

Gui JianFang

State key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology,Institute of Hydrobiology,CAS 430072 Wuhan

中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室

Zhang QiYa

State key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology,Institute of Hydrobiology,CAS 430072 Wuhan

桂建芳

中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室

Gui JianFang

State key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology,Institute of Hydrobiology,CAS 430072 Wuhan

中文关键词

病毒;湖泊;海洋;生物资源;水环境;生态系统

英文关键词

virus;lake;ocean;bio-resources;water environment;ecosystem

中文摘要

淡水和海水中存在的病毒被称为浮游病毒。它们是海洋和湖泊中最丰富的生物类群,是近年来才认识到的具有控制有害藻华(赤潮)、调节水生态系统结构、以纳米尺度驱动全球生物地球化学循环、特别是碳循环的一类不可忽视的战略生物资源。本文在综述淡水和海水病毒的多样性、感染类型、基因组分析、分布与丰度及其具有生物泵的生态学功能等研究进展的基础上,提出了研究对策和重点研究方向,认为建立进行淡水和海水病毒研究的技术平台与系统应成为我国争取该类生物战略资源的当务之急。

英文摘要

Viruses existing in freshwater and seawater are called planktonic viruses (virioplankton). They are the most abundant biological group in the world’s oceans and lakes, and are a kind of significant strategic bio-resources. Recently, the viruses have been recognized to have significant roles in the control of harmful water alga blooms (red tide) and in the regulation of water ecosystems, and considered as a key nanoscale driver in the global biogeochemical cycle, especially in the global carbon cycle. Based on the progress review for their diversity, infection types, genome analysis, distribution and abundance in freshwater and seawater, and their ecological function of bio-pump, the research countermeasures and priority research orientations have been suggested in the paper. The authors further propose that the urgent affairs for contesting the significant strategic bio-resources should be to establish the technological platform for studying the freshwater and marine viruses.

近10余年来的研究表明,淡水和海水中存在大量病毒,这些病毒或感染进入水生生物细胞内、或漂浮在水体中,被称为浮游病毒。浮游病毒是水体中含量最高的生物类群,其丰度高达每升水109 个病毒粒子。浮游病毒具有丰富的生物多样性,它们促进了水生生物物种间的遗传物质交换、物种进化和水生态系统中的能量流动,对全球生态系统有重大影响。开发利用浮游病毒这类战略生物资源,筛选杀藻病毒(噬藻体),是控制直至消灭有害藻华(赤潮)暴发的生物技术途径之一。作为水生病毒学的重要研究对象,现已发现浮游病毒在全球生物地球化学循环、深海代谢和全球生物圈生态系统功能维持方面扮演了重要角色,其类群鉴定、感染途径、基因组分析、起源与进化、分布与丰度变化及其功能作用等研究已成为水环境科学研究中的重要热点,是病毒学和生态学相互渗透而成的一个新的交叉学科生长点。

1 浮游病毒的主要类群

浮游病毒含噬菌体(噬藻体)、藻类病毒,游离在水中的各种动植物病毒以及在极端水环境中的泉古菌病毒等类群。

1.1 噬菌体(噬藻体)

感染水体中原核生物的病毒称为噬菌体(或噬藻体),按其形态特征又分为:(1)有尾噬菌体(头尾病毒),均有20面体的头部与长短不同的尾部,含长尾噬菌体科、肌尾噬菌体科和短尾噬菌体科;(2)无尾噬菌体,含微小病毒科、复层噬菌体科、纺锤形噬菌体科、光滑噬菌体科和囊状噬菌体科;(3)病毒粒子呈线状、丝状或杆状,含脂毛噬菌体科,小杆状噬菌体科。噬藻体主要是头尾病毒。

1.2 藻病毒

感染真核藻的病毒称为藻病毒,多为无囊膜的20面体。藻病毒可分为: (1)藻类DNA病毒科,含绿藻病毒、寄生藻病属、金藻病毒、褐藻病毒、针胞藻病毒和球石藻类病毒6个属;(2)海水RNA病毒科,只含海水病毒属;(3)前病毒科,其中仅有半病毒属部分成员的宿主是藻类。已鉴定出10多种海水真核微藻病毒,其中多数是藻类DNA病毒科成员。

1.3 有害藻病毒

有害藻病毒不归于分类种属,但因它们具有潜在的生物控藻作用而引起更多关注。电镜观察到有毒蓝藻巨大鞘丝藻的消失与病毒样颗粒有关。已证明病毒能使产生二甲基硫化物和溶血毒素等有害物质的棕囊藻及多种浮游生物致死,且能影响宿主种群。硅藻为有色素单细胞藻,已从其部分有害或产毒藻中鉴定出病毒,如有毒甲藻圆鳞异囊藻RNA病毒(HcRNAV)等。

1.4 海洋真菌病毒

已从海生真菌破囊壶菌中分离到一种无尾的壁球形病毒,其感染8小时后每个宿主细胞可释放约103个病毒粒子。还从海洋、河口分离到原生藻菌单链RNA病毒(SssRNAV),其感染约8小时每个细胞可释放105个病毒粒子。

1.5 古菌病毒

从热泉或酸性温泉等极端水环境中,发现了具有独特多样形态与基因组特征的古菌病毒,可分为7类:(1)属纺锤病毒科的纺锤状病毒;(2)属微滴病毒科的微滴状病毒;(3)属瓶状病毒科的瓶状病毒;(4)属脂毛病毒科或小杆状病毒科的线状病毒; (5)属球状病毒科的球状病毒;(6)属肌尾病毒科、长尾病毒科或短尾病毒科的头尾状病毒;(7)属双尾病毒科的双尾状病毒。

2 浮游病毒的感染与浮游病毒的基因

组和功能基因

2.1 浮游病毒的感染类型

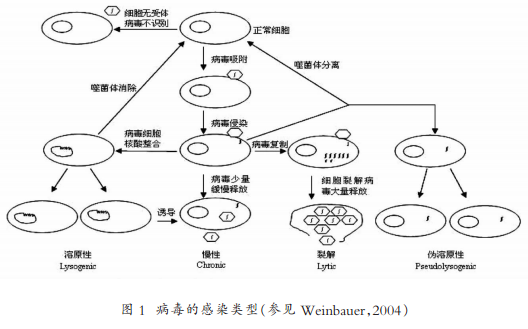

浮游病毒感染主要分为4种类型:(1) 慢性感染,病毒感染后所复制出的子代通过宿主细胞表面出芽或挤出,宿主细胞不发生裂解;(2)裂解性感染,病毒侵染剧烈地改变了宿主细胞的新陈代谢过程,子代病毒大量集中释放,导致细胞裂解;(3)溶原性循环,病毒基因组整合在宿主染色体上,可随宿主基因一同复制,经诱导溶原病毒可激活而出现慢性或裂解性感染,当病毒基因消除后,原宿主又可恢复正常状态;(4)伪溶原状态,病毒基因在宿主细胞内呈携带状态,不产生或释放有活性的子代病毒,也不与宿主基因整合。这4种病毒感染类型还可相互转换(图 1)。

2.2 藻病毒的感染

藻病毒感染也有上述4种类型,不过由于不同藻类细胞壁的结构和组成不同而有些差异。绿藻小球藻病毒PBCV-1感染类似噬菌体,是先吸附在宿主细胞上,将核酸注入细胞内,空壳留在细胞外,感染6—8小时后,释放成熟子代病毒。但PBCV-1需经特异溶壁酶消化细胞壁才能完成其复制周期。

2.3 浮游病毒的基因组和功能基因

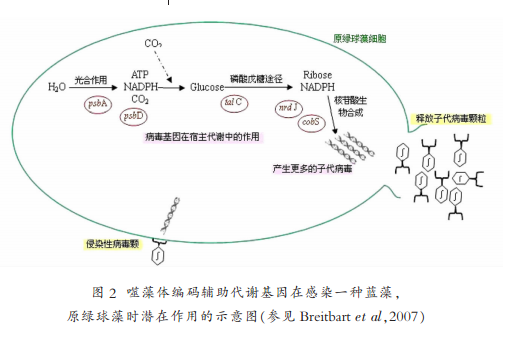

基因组序列分析表明,海水病毒基因组中有65%—95%的序列与已知病毒不同。如在小球藻病毒330kb的基因组中,含有编码373个蛋白的基因和11个tRNA基因,其中50%推导基因所编码蛋白对病毒复制作用不明,包括编码鸟氨酸脱氢酶、透明质酸合成酶等基因,甚至还能编码钾离子通道蛋白。推测这些以往认为是病毒复制非必需或不存在的酶类、蛋白,也许与小球藻非同寻常的生活方式有关。小球藻病毒PBCV-1不同毒株还含有能编码完整多氨生物合成途径的基因,其合成产物在病毒复制早期是必备的。藻病毒CVK2感染30分钟后,在宿主细胞壁上有几丁质多糖积累,经大肠杆菌溶细胞环测定,该病毒含有编码非结构蛋白vAL-1基因和几丁质合成酶基因,表明多糖在藻病毒感染时有重要作用。噬藻体含有丰富的编码与细胞代谢相关基因,尤其在原绿球藻噬藻体中携带有光合作用、磷酸戊糖途径、核苷酸的生物合成基因(原以为病毒不编码这类基因)。如在一种特殊的超微型放氧光合自养原核藻——原绿球藻噬藻体中,通常携带有光合系统II蛋白(psbA, psbD ), 转二羟丙酮基酶(talC), 核糖核苷酸还原酶(nrdJ)及B12辅酶(cobS)生物合成的核糖核苷酸还原酶辅助因子,当这些基因在噬藻体感染过程中表达后,可打开核苷酸生物合成的潜在瓶颈,进行病毒基因组DNA复制,从而不仅提高子代病毒产量,还可由基因储存库交替影响宿主原绿球藻的光合系统进化(图 2)。

3 浮游病毒的分布与丰度

3.1 淡水湖泊浮游病毒的分布与丰度

浮游病毒的分布与水体理化特性、营养状况、宿主特征等有关。位于武汉的东湖是中国最大的城中湖,也是淡水生态学研究的模式湖。我们采取荧光显微计数和超微观察,对东湖中8个采样点的浮游病毒分布、种群结构、与宿主的关系等进行了测定分析。结果显示,东湖浮游病毒丰度平均值约为109 ml-1,其中两个距离岸边较近的采样点,病毒丰度显著高于其它采样点;位于排污口附近的3个采样点的病毒丰度居中;而位于湖区中心的3个采样点的病毒丰度最低。据此推测,浮游病毒分布与水体营养水平有关。结果还显示,东湖浮游病毒丰度与叶绿素a含量(即浮游植物生物量)关系显著,而与浮游细菌丰度间关系不显著,可知东湖浮游病毒宿主主要是浮游植物或藻类。

3.2 海水浮游病毒的分布与丰度

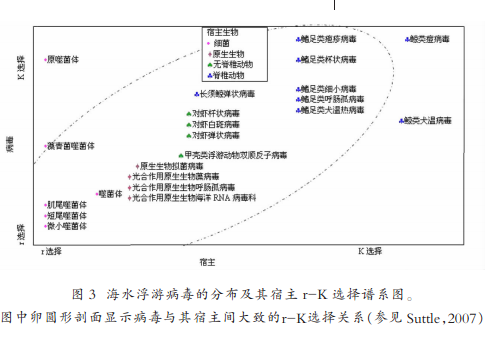

海水浮游病毒是生态系统中物质循环和能量流动不可或缺的成员,并与其宿主种群的分布、自然组合关系密切。海水浮游病毒复制繁衍、遗传进化、数量分布,通常采取类似宿主繁殖最适能量分配的r-K选择策略,以原核生物宿主的浮游病毒更多的是r选择;而以脊椎动物为宿主的病毒多采用K选择。已绘制了直观反映海洋浮游病毒的种群结构和生物学潜能的海洋浮游病毒分布及其宿主r-K选择连续谱系图(图3)。

4 病毒生物泵及在全球生态系统中的

作用

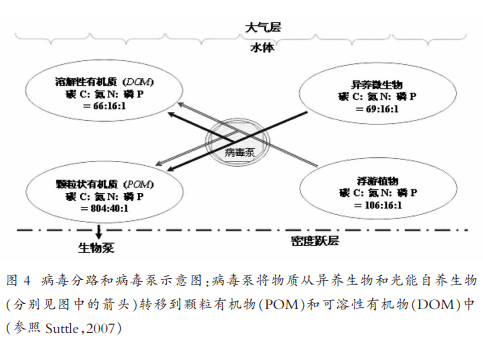

4.1 生物泵与病毒泵

通常认为生态系统具有物质循环或称生物地球化学循环、能量流动和信息传递3大基本功能。通过有机物生产、消费和分解等途径完成的碳转移的生物学过程称为生物泵。水体中的碳以CO2形式存在。水生植物和藻通过光合作用将CO2转化为碳水化合物;鱼类等水生动物消费植物等,吸收利用碳水化合物。水体中生物量最大的病毒,在感染裂、解动植物和微生物细胞后,可形成两条分路,一条分路是形成溶解性有机物,释放出CO2,使之回到大气中;另一条分路是产生颗粒状有机物,重新被生物泵所利用。Suttle (2007) 在分析了病毒裂解海洋金藻后其C、N、P等元素的释放以及与食物网之间的关系时,发现水体中的病毒作为病毒泵在参与C、N、P的分流中起了重要作用,是海洋生态系统直至全球生态系统中C、N、P等营养物质循环和能量循环的重要角色。正是这一批重要的生物资源,作为病毒泵提高了生物泵效率,促进了营养和能量的分流与传递(图4)。

最近,意大利、美国和法国学者联合以封面文章在Nature上报告了深海沉积物中病毒的作用。他们分析了232个沉积物样品,发现病毒感染能使原核生物产量减少80%以上,并随着水深增加异养原核生物的死亡率更高,特别是在1 000米深度之下,几乎所有的异养原核生物都变成了有机碎片。这一结果进一步支持了海水病毒在全球生物地球化学循环、特别是碳循环中有重要的功能作用。

4.2 浮游病毒与生物信息传递

浮游病毒以不同方式参与或加速生物信息传递,如:促进目标基因优势特征显现,形成新物种;杀灭优势种群,控制竞争优势,维持物种的丰富性和基因组编码量;通过裂解宿主细胞,使释放的有机物被不同种群原核生物所利用;通过浮游病毒自身所携带的酶或基因影响其它物种;噬菌体和噬藻体可利用溶原性和转化途径,使同源噬菌体和噬藻体产生免疫抗性作用,或使其形态学和代谢特征发生改变;介导基因漂移、启动和影响微生物的遗传多样性。总之,浮游病毒基因和病毒的活性可改变宿主基因组的密码及表达特征,并成为生态功能选择的靶标及来源。

4.3 浮游病毒的生物地球化学循环作用

病毒通过细胞裂解动植物及微生物细胞,将碳和营养物分流到可溶有机物中,缩短它们由浮游植物、细菌至较高营养水平的流程;减少了通过海洋食物网传递的营养和能量,使更多的碳用于呼吸。海洋中的浮游病毒引起藻类细胞裂解,将其转化成颗粒有机碳和可溶性有机碳,从而减少了碳汇合池由浅表进入深海的效率,而一旦进入深海,碳将在那里长期沉积。取而代之的是保留在水面上的碳将在大气层的化学平衡过程中被光氧化或通过呼吸而吸收。这个在大气层中形成CO2的网络效应比颗粒有机碳输送到深海中可能发生的速率更快,可见病毒是生物地球化学循环的催化剂。

综上所述,近些年来,国外学者结合微观生物技术与宏观生态工程技术对浮游病毒的类群(如形态特征)、分子结构与功能(如侵染机理)、丰度与分布、进化及其在全球生态系统中的作用开展了多方面研究,并取得了突破性进展。阐明病毒虽只有最简单的生命形式,但却是自然水体中数量和种类最多的生物;明确它们是最具生物多样性的基因库,是地球化学循环及生态系统调控的重要推动力量及不可忽视的战略生物资源。国内研究院所(如中科院水生所)、大专院校(如中国海洋大学、华中师范大学等)的学者虽也开展了浮游病毒的季节分布与丰度、噬藻体的分离鉴定、浮游病毒的检测技术等的研究,但与国外在同一领域的科研投入及研究水平相比都有明显差距。

5 研究展望、研究对策建议和重点研

究方向

5.1 研究展望

近期国际刊物Freshwater Biology出版了淡水浮游病毒专刊,内容涉及噬藻体、藻病毒等病毒群落在不同淡水环境(如沉积物、沼泽、沿岸带、敞水区)中的分布以及在淡水生态系统中的作用,表明淡水浮游病毒与海水病毒一样,也引起了环境和生态学家的高度关注。随着高丰度和丰富多样性的病毒在淡水和海水以及深海沉积物中的大量发现,浮游病毒在以纳米尺度驱动的全球生物地球化学循环、特别是碳循环中的作用已逐渐为人们所认识。据测算统计,每年由病毒泵这一支路分流的碳就高达6.3亿吨。因此,海水和淡水中的病毒及其在全球生态系统中的角色作用研究已成为Nature和Science等国际综合性刊物关注的焦点,预示着一个新的研究高潮即将到来。

5.2 研究对策建议

十几年前,水体中的病毒仅有零星报道,而转眼之间,海水和淡水病毒的多样性及其在生态系统中的重大作用已得到共识。从海水和淡水中分离和鉴定有价值的病毒以及这些病毒的功能基因已成为当前国际上争夺这一类生物资源的又一战略高地。因此,建立从事淡水和海水病毒研究的技术平台与体系应成为我国加入这一竞争队伍争取有所作为的当务之急。

5.3 重点研究方向

发掘有丰富生物多样性的浮游病毒基因功能,将成为解密病毒微小生命体如何蕴藏巨大生物能量的途径之一,也将为人类认知生命的起源进化与在极端环境中生命如何繁衍生息而拓展新的学科领域。作为重要的战略生物资源,浮游病毒不仅能为基础分子生物学提供实验材料和开阔视野,而且其生态学功能,包括对有害藻华、赤潮的控制,对水环境的保护及遗传信息传递等的潜能亟待研发。因此,近期急需开展的重点研究方向主要包括以下几个方面:

(1)淡水、海水中病毒多样性检测与分析;(2) 主要湖泊和主要海湾中病毒的基因组结构测定及重要功能基因的鉴定;(3)重要淡水和海水病毒的分离鉴定及其控藻等功能探讨; (4)浮游病毒和沉积病毒的功能及其作用机理研究。