.中国科学院获2008年度国家科学技术奖成果简介(二)[J].中国科学院院刊,2009,(2):168-185.

中国科学院获2008年度国家科学技术奖成果简介(二)

中国科学院获2008年度国家科学技术奖成果简介(二)

中文关键词

中国科学院;国家科学技术奖;成果简介

中文摘要

国家自然科学奖二等奖均匀试验设计的理论、方法及其应用主要完成人:王元、方开泰完成单位:中国科学院数学与系统科学研究院该项目是由王元、方开泰于1978年根据有关部门实际问题建立数学模型的要求而发

国家自然科学奖二等奖

均匀试验设计的理论、方法及其应用

主要完成人:王元、方开泰

完成单位:中国科学院数学与系统科学研究院

该项目是由王元、方开泰于1978年根据有关部门实际问题建立数学模型的要求而发明的,是一种崭新的试验设计方法。该方法用于“计算机仿真试验”和“模型未知的且有随机误差的试验”,是当前的热门研究课题。其贡献如下:(1)创造了均匀设计方法,使之在高维空间用为数不多的试验点来建立一个非线性且可能有多峰的近似模型,使之与真模型在全空间一致地接近。这是一个高难度的数学问题;(2)揭示了古典的因子设计、近代的最优设计、超饱和设计、组合设计以及均匀设计内在的深刻的联系。该项研究工作跨越了数论、函数论、优化理论、试验设计、随机优化、计算复杂性等许多不同领域, 是多学科互相交叉和渗透的典范,开辟了一个新的研究领域;(3)该项目已发表论文80余篇,出版英文专著2部。 所列的40篇论文、专著, 在SCI文献库中他引622次,在中国引文数据库中他引1 512次,均匀设计已被国际多个百科全书和统计手册收录, 且已软件化;(4)多年来均匀设计在我国航天工业的研究中起了重要的作用, 其中一个项目获1988年国家科技进步奖特等奖,并在国民经济的发展和自然科学的研究中,获得2 000多个成功案例;(5)除试验设计外,该方法还可以用于求整体极值、代表点、统计模拟等一系列统计学问题。

人工边界方法与偏微分方程数值解

主要完成人:余德浩、韩厚德

完成单位:中国科学院数学与系统科学研究院、清华大学

该项目系统地发展了人工边界方法和自然边界元法,得到各阶精度的整体、局部和离散人工边界条件,为无界区域偏微分方程的数值求解提供了可靠、高效的算法,并建立其数学理论,给出精细的误差估计;提出有限元与边界元直接耦合的对称算法,给出最优误差估计;创立了超奇异积分的直接计算方法;提出基于自然边界归化的无界区域分解算法;给出双p次元渐近准确后验局部误差估计,揭示偶次与奇次元的本质差别;建立求解变分不等式的边界元法;创立不适定问题数值解的能量正则化方法。该成果凝聚30年的研究工作, 发表的101篇SCI论文中有31篇在该学科国际一流刊物发表,引发大量后继工作,被他引987次,在公开发表的名家论著中得到高度评价,如“韩和余首先提出和发展DtN方法,应作为方法的创立者被提到”,“误差分析是一个重要课题,余和韩首先导出了误差估计”,“韩独立引进的对称方法”是“有限元与边界元耦合的两个基本方法之一”,“余首先指出偶次元与奇次元的不同特性”,“超奇异积分计算遵循余方法”。Wolf奖得主美国Keller院士在论文中承认“证明中的某些思想类似韩的误差分析”;自适应有限元创始人Babuska等在专著中列专节介绍余的工作。

固体的微尺度塑性及微尺度断裂研究

主要完成人:魏悦广、王自强、陈少华

完成单位:中国科学院力学研究所

该项目属固体力学研究领域。主要涉及固体在微尺度层次的强度、韧性和断裂等关键问题的研究。主要成果为:(1)解决了应变梯度理论建立过程中遭遇的“断裂强度预测为负”和“已有有限元法均失效”的两大困惑。建立了可压缩塑性应变梯度理论,在国际上率先提出了适合应变梯度理论的有限元方法,被包括美国两院院士、Stanford大学William D. Nix等多位中外著名学者、院士评价为非常有效的方法。对应变梯度理论的成功建立和广泛应用起到核心的推动作用。(2)将第一原理计算与理想晶体的大变形失稳理论相结合,提出了固体理论强度的一种严格算法,依此获得了对铝和碳化硅强度的预测,被包括5位中外院士在内的学者的多次重点引用,被加州大学伯克利分校Cohen院士和Morris院士评价为该方面“仅有的两项成果”之一。(3)提出了不含高阶应力的应变梯度理论,该理论被作为一种代表性的理论在国际上被广泛采用。(4)由系统的实验研究建立了微/纳米结构材料微硬度的Taylor型关系,成功地实现了对该类材料微压痕尺度效应的表征。

该项目共发表SCI论文87篇,SCI刊物他引810次。在引用者中,有10位欧、美国家的科学院院士或工程院院士和5位中国科学院院士或工程院院士。该项目成果是固体微尺度力学的重要进展。

通过恒星丰度探索银河系化学演化的研究

主要完成人:赵刚、陈玉琴、张华伟、施建荣、梁艳春

完成单位:中国科学院国家天文台

该项目以高质量光谱观测为基础,采用创新的方法,分析各类恒星的化学丰度及演化趋势,结合观测结果与理论模型,探讨银河系的化学演化。作为典型旋涡星系的代表,银河系演化研究是星系演化问题的基础和重点,是现代天体物理学中最重要的前沿研究课题之一。项目的核心创新技术,即非局部热动平衡效应的计算是国际天文界公认的极其困难的研究领域。该技术被成功应用于解决重元素起源的r-/s-过程论争。通过项目发展起来的方法被应用于太阳系外行星系统的主星丰度分析,从多方面论证了高金属丰度是原初的,结果支持高金属丰度有利于行星形成的假说。

这项主要基于我国2.16米望远镜和世界先进观测设备获得的高分辨率光谱数据所开展的研究工作共发表SCI论文103篇,被SCI论文他引947篇次。其中63篇论文发表在 A&A、AJ、ApJ和MNRAS 4大国际著名天文学期刊(影响因子分别达到4.223、5.377、6.308和5.352)。研究成果曾先后被国际天文界最具权威的《天文与天体物理年评》(影响因子18.567)的10篇综述22篇次引用。其中大样本的系统性研究结果已成为该领域的经典工作,被写入教科书和专著。由15位著名学者联合撰写的“恒星核合成的四十年进展”综述文章(Rev. Mod. Phys.;影响因子30.254)也引用了该项目的两篇论文。

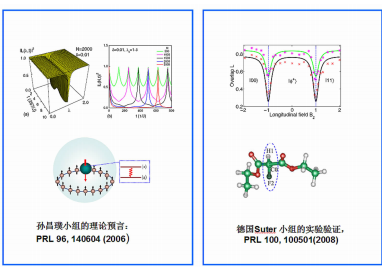

量子开系统研究及其在量子信息的应用

主要完成人: 孙昌璞、全海涛

完成单位:中国科学院理论物理研究所

量子物理是当代科学发展的基石,多次引发高技术革命。它与信息科学结合产生的量子信息交叉学科,为突破计算机芯片的尺度极限提供了全新的思路。孙昌璞1987年开始对量子开系统理论等量子物理问题进行了前瞻性、基础性和系统性研究,契合了量子信息的发展,取得创新性的研究成果。

主要成果包括:(1)提出了q变形玻色子概念并给出杨??Baxter方程新型解的量子群构造,发现其低能集体激发的微观解释 ,发展了基于集体准自旋波激发的量子存储方案;(2)提出了量子绝热近似高阶修正方法和推广的玻恩??奥本海默近似,发现了诱导规范场的可观测效应。基于量子比特绝热操纵,研究了固态量子比特的相干集成、纳米机械冷却和约瑟芬森结量子计算的问题。(3)建立了量子退相干的因子化模型和自洽的量子测量理论。 发现了处于临界点的自旋链具有量子混沌特性活动力学敏感性,与之耦合的外部系统会发生退相干增强效应。

该项目发表SCI论文170余篇(Phys. Rev.70余篇, Phys. Rev. Lett.10 篇),被引用1 600余次(他引1 200余次)。关于q变形玻色子的工作单篇引用超过300次(SCI 引用256次),是国际上这方面3篇开创性文章之一,入选斯坦福大学统计的《引用最多的数学物理论文》(排名第51),获美国ISI《经典引文奖》。1995年,Science专刊评价中国科学发展时提及该研究。该项目17年前开始的量子绝热近似和诱导规范场的研究,由于冷原子实验的新进展,2005年后重新引起重视。在此方向上,孙昌璞等提出了通过诱导规范场的斯特恩-盖拉赫效应分离手征分子的物理方案。英国《物理世界》头版报道并评论了该工作。2006年关于量子相变动力学敏感性的工作,由于联系了量子测量、量子混沌和凝聚态物理等不同物理领域,引起国际同行的重视。最近,他们的3个理论预言被实验证实。

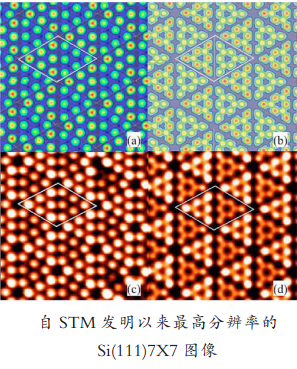

原子分子操纵、组装及其特性的STM研究

主要完成人: 高鸿钧、宋延林、时东霞、张德清、庞世瑾

完成单位: 中国科学院物理研究所、中国科学院化学

研究所

该项目属物理科学中的应用基础研究。围绕低维纳米结构材料的组装机制及其功能特性,该项目自1993年起系统研究了材料表面的结构特性及其原子分子操纵和纳米加工、纳米结构的组装、生长和功能特性,取得了一系列在国际上有影响力的创新性成果。如提出了一种提高STM观察材料表面精细结构及其电子结构的新途径,得到了自STM发明以来最高分辨的Si(111)7×7的STM图像,首创“大电流法”操纵提取原子,在硅表面实现了原子级平整沟槽的纳米加工;建立了Ge在Si(111)7×7表面上初期吸附的“替代机制”,解决了Ge在Si(111)7×7表面上初期吸附位置长期以来悬而未决的问题,揭示了金属纳米粒子成核生长的动力学机制;实现了单分子操纵,在国际上首次在单个分子的水平上实现了电导转变及其超高密度的信息存储。以上工作得到了诺贝尔奖获得者J. Polanyi和G. Binnig以及其他国际科研机构的高度赞誉。

该项目在SCI收录的重要国际学术刊物上发表论文55篇,其中Phys. Rev. Lett. 3篇, Adv. Mater. 8篇, Journal of American Chemical Society 2篇;国际专著4本/章节。论文被SCI他引785次,其中10篇代表性论文被SCI他引251次。项目组主要人员在重要国际学术会议上做邀请报告20余次,如:美国物理年会March Meeting等。这些成果对功能纳米结构的构筑和纳米器件的前沿基础研究具有重要的科学意义。

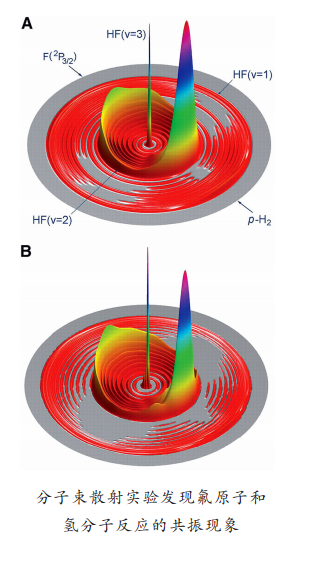

化学反应过渡态的结构和动力学研究

主要完成人:杨学明、戴东旭、王秀岩、任泽峰、邱明辉

完成单位:中国科学院大连化学物理研究所

#$TAB反应过渡态是理解和控制化学反应过程的关键。由于过渡态一般只存在于飞秒(10-15秒)瞬间,因此实验上探测和研究过渡态的量子结构和动力学是物理化学领域公认的难题。该项目利用自行研制的具国际领先水平的、高分辨分子束散射装置,在量子态水平上研究了化学反应过渡态的结构和动力学,取得了一系列突破性的成果,解决了国际上长期以来未能解决的科学难题: (1)首次测量了F+H2反应的高精度转动量子态分辨的微分截面,发现了该反应中的共振现象,通过精确动力学理论证明了该共振现象是由两个共振态所引起的,解决了国际上备受关注的F+H2反应共振问题;(2)在H+D2反应中首次观测到势垒型量子过渡态结构,并给出了清晰的物理图像;(3)在H+HD反应中发现了有意义的前向散射产物,结合理论分析说明这一现象是由于反应中间体经由某一势垒型量子过渡态时放慢通过所引起的,首次澄清了势垒型过渡态与共振态动力学的差异。2000年以来发表相关论文51 篇,其中Nature 1篇、Science 2篇,Phys. Rev. Lett. 5篇。应邀在重要国际学术会议上报告20余次,并应邀为Ann. Rev. Phys. Chem和Acc. Chem. Res.等国际著名综述刊物撰写了综述论文。这一系列的原创性研究在国际学术界得到了高度评价,标志着我国反应动力学研究达到了国际领先水平。

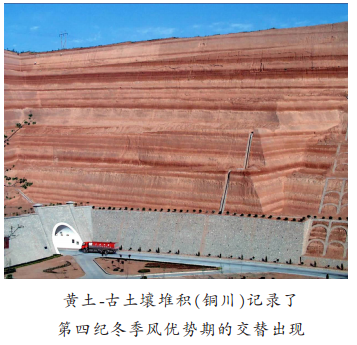

晚中新世以来东亚季风气候的历史与变率

主要完成人:安芷生、周卫健、刘晓东、刘卫国、刘禹

完成单位:中国科学院地球环境研究所

亚洲季风气候演变规律和机制是当代地球环境变化研究的重大科学问题之一。该项目通过对黄土等多种地质生物记录的测年和气候代用指标分析,重建东亚季风气候、与其关联的内陆干旱气候以及黄土高原C3/C4植被变迁的高分辨率代用时间序列,分析它们的变化幅度和波动特征,系统研究晚中新世以来东亚季风气候的历史与变率,结合数值模拟,提出了东亚季风气候变迁动力学的理论框架。

基于高原生长环境效应反映隆升事件的新思路,发现3.6百万—2.6百万年前东亚冬、夏季风和内陆干旱化同时增强,首次反演了青藏高原的隆升事件并揭示它与北半球大冰期发生的联系。阐明高原和冰量对季风气候变率及内陆粉尘释放的重要影响,指出高原可视为轨道尺度东亚季风气候变化的放大器以及高原气温变化作为全球早期信号的可能性。在千年尺度上论证了季风气候的时空变率及其与高、低纬乃至南半球气候的动力学联系。

项目在《中国科学》、Nature、Science等期刊上发表论文90余篇,主要科学发现被大量引用并得到高度评价(SCI他引1 275次),在学术界产生了重要影响,显著提高了我国在亚洲季风与高原隆升和全球变化关系研究领域的国际地位。

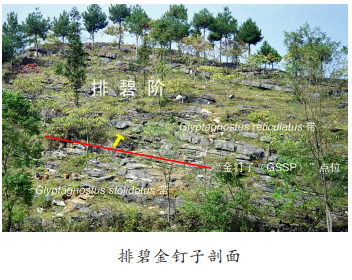

寒武系和奥陶系全球层型剖面和点位(金钉子)及年代地层划分

主要完成人:彭善池、陈旭、戎嘉余、林焕令、张元动

完成单位:中国科学院南京地质古生物研究所

年代地层系统是地学领域不可或缺的地质年代标准,在全球范围内确立一系列“金钉子”和划分框架来构建全球统一的地质年表,从而有效地开展全球环境变化、地质事件和生物进化等研究。作为全球地层划分和对比的唯一标准,“金钉子”的要求苛刻,国际竞争激烈,它的建立能体现一个国家地质学的领先实力和水平。

通过对华南寒武系和奥陶系地层的多学科综合交叉研究,在我国成功建立了3个“金钉子”和寒武系的全球划分新体系:1997年在浙西确立了我国和奥陶系的首个达瑞威尔阶“金钉子”,实现了我国自上世纪70年代开展该领域研究以来的历史性突破;2003年在湘西确立了寒武系内的首个金钉子——排碧阶“金钉子”,并以我国地名创建了“芙蓉统”和“排碧阶”两个全球年代地层标准单位;2006年在鄂西确立了奥陶系赫南特阶“金钉子”,为地质转折时期的生物绝灭和复苏等地质事件确立了年代标准。2005年创建了寒武系“4统10阶”的全球年代地层划分新框架,替代了在国际上沿用了170余年的3分方案,从而统一了寒武系的全球划分标准。

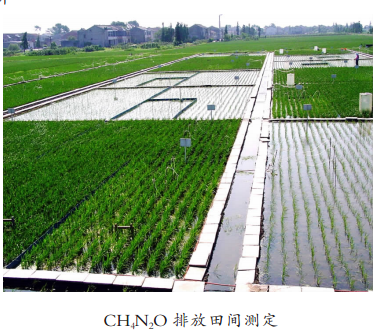

中国湿地生态系统温室气体(CH4和N2O)排放规律研究

主要完成人:蔡祖聪、邢光熹、徐华、颜晓元、丁维新

完成单位:中国科学院南京土壤研究所

该项目系统地研究了我国人工湿地(稻田)和自然湿地生态系统CH4和N2O排放规律。发现冬季土壤水分是控制我国稻田CH4排放量时间和空间变化的关键因素。据此,政府间气候变化专门委员会(IPCC)2006年版《国家温室气体排放清单编制指南》首次将非水稻生长期稻田水分状况作为估算CH4排放量的要素。明确了稻田长期施用铵态氮肥而仍能保持氧化内源CH4能力的机理。揭示了光合作用对自然湿地CH4排放量昼夜变化的驱动作用,发现温度、静水层深度和植物密度是分别在区域间、植被类型间和同一植被类型内控制CH4排放量空间变化的主导因素。IPCC第四次评估报告第三卷大量引用了该项目的研究成果,采纳了该项目提出并经过验证的稻田CH4减排措施。

证明了稻田也是重要的N2O排放源,但排放系数小于旱地,改变了国际上稻田排放N2O可忽略不计的传统观点。明确了水分和耕作制度是控制稻田N2O排放量的关键因素。基于该项目的研究成果,IPCC首次区分了稻田和旱地的N2O排放系数。证明稻田CH4和N2O排放之间的相互消长关系,使国际上形成了必须同时考虑稻田CH4和N2O排放、综合评估稻田生态系统温室效应的共识。该项目研究成果充实了土壤圈物质交换理论,培养了人才,2人获得国家杰出青年基金资助,2人获全国百篇优秀博士学位论文奖。

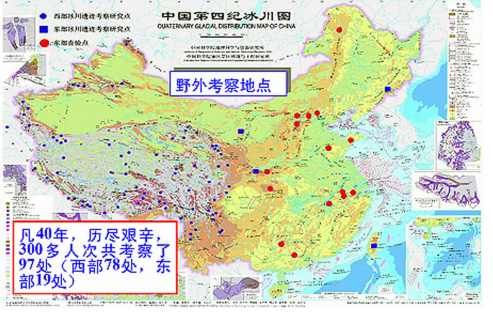

中国第四纪冰川与环境变化研究

主要完成人:施雅风、崔之久、李吉均、郑本兴、周尚哲

完成单位: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、北京大学、兰州大学等

该项目以世界屋脊青藏高原及其周边山地第四纪(200多万年以来)冰川与环境演变为主要研究对象。历尽艰辛40多年,查清了中国第四纪冰川的分布、特征和成因,表明各山系均发育分散的山地冰川,从未形成覆盖整个高原的大冰盖;运用多种定年方法建立了可与深海氧同位素阶段(MIS)对比的第四纪冰川序列;确认“昆??黄运动”使青藏高原进入冰冻圈、“共和运动”使高原东缘若干高山达到雪线以上,发生末次冰期冰川作用;确认中国东部第四纪冰川作用只存在于贺兰山、太白山、长白山和台湾高山,纠正了东部泛冰川论观点;发现距今4万—3万年间(MIS??3a)升温和距今8.5千—3千年间(中全新世大暖期)在季风亚洲有特殊的暖湿表现。成果树立了中低纬度高亚洲季风区气候变化??高原隆升构造耦合效应的典型例证,对距今4万—3万年暖期的独到见解和全新世大暖期的研究,有助于认识全球持续变暖背景下中国环境演变趋势。论著共被引用4 133次,其中被SCI引用1 564次(他引976次),被CSCD引用2 569次(他引2 034次),部分成果被国际同行引作经典。国际著名学者黄汲清院士、刘东生院士和现任国际冰川学会主席A. Ohmura等发表文章对该研究成果都给予高度的评价。

精子在附睾中成熟的分子基础研究

主要完成人:张永莲、陈小章、刘强、胡远新、李鹏

完成单位:中国科学院上海生命科学研究院、香港中文大学

该项目从人口数量与质量调控需求、后基因组时代的生殖生物学学科前沿出发,创新地设立了一个崭新的器官(附睾)功能基因组研究课题。旨在揭示附睾在精子成熟、储存和防御等过程中作用的分子机制,为雄性生殖调控理论的发展和突破做出贡献,并为男性避孕药的研制、男性不育症的诊治和日趋严重的性疾病传播防治等方面提供理论指导。

9年内在人、猴、大鼠、小鼠中分别发现了26个附睾特异表达的新基因,其中10个取得了它们在这4个种属中的同源cDNA和相应的多抗血清,为我国这一研究领域打好坚实的自主创新的基础。目前,已对5个新基因的功能有所突破。其中发现大鼠附睾头部特异表达的Bin1b 基因既是一个天然抗菌肽,又能结合在精子上,使其通过L-型离子通道摄取Ca++后,起始精子运动。开辟了附睾自身免疫系统分子机制的研究,也丰富了β?defensin基因家族的生理功能,在临床应用上也使WHO期望在21世纪能出现的既能避孕,又能防止性传播感染的双功能药物成为可能。该项目发表论文14篇,SCI他引185次,篇均影响因子6.16。获中国和美国授权专利各1项。有两篇文章发表在Science和Nature Cell Biology上,分别他引87次和43次。通过该研究,提高了我国在这一研究领域的地位,也为开发原始创新的生物药物提供了可能。

中国苔藓植物研究

主要完成人:高谦、曹同、黎兴江、张光初、吴玉环

完成单位:中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院昆明植物研究所

苔藓是植物界重要而特殊的独立的门。经过30余年对中国苔藓植物的全面系统研究,取得了创新性成果;(1)中国苔藓植物区系的开拓性研究。 在中国34省区调查采集苔藓标本25.5万份,创建了沈阳(IFSBH)和昆明(HKAS)两个标本馆和东亚苔藓植物研究中心。率先主编出版了中国和重要关键地区苔藓植物志19部、参编9部,为中国苔藓植物的深入研究奠定了基础;(2)大量新分类类群的发现。报道中国苔藓植物2 000余种,占已知总数的2/3。发现并发表苔藓植物新属3个,新种145个,中国新记录科3个,中国新记录属30个,中国新记录种434个,丰富了中国和世界苔藓植物区系;(3) 专科专属的系统修订。完成了中国苔藓26个专科专属的系统修订,提出重要苔藓植物类群的新分类标准,对世界苔藓植物的分类系统及标准产生重大影响;(4)新藓类演化系统的建立。建立了世界第一个基于传孢类型的新藓类演化系统,揭示了苔藓起源于绿藻和藓类先于苔类的内在演化关系,为植物系统演化提供了重要科学理论依据。

该成果出版中英文专著19部,参编专著9部,发表论文246篇,其中SCI 40篇,国际学术会议报告20人次。论著被引用2 536次,他引2 022次,SCI引用336次。10篇代表论著被771篇文献引用,他引676篇。

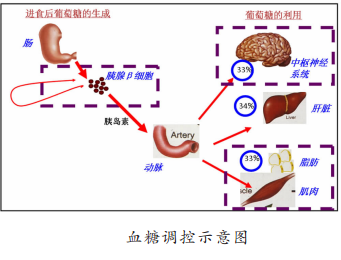

血糖调节相关的调控型分泌的分子机理研究

主要完成人:徐涛、徐平勇、陈良怡、吴政星、瞿安连

完成单位:中国科学院生物物理研究所

囊泡与细胞膜融合而释放内容物的过程是一个具有高度时序性的调控过程,一般要经过锚定、启动、融合等步骤,每个步骤中都有很多关键性的蛋白参与调控。这些蛋白的功能和调控机制不仅是目前生命科学研究的前沿方向,而且与疾病紧密相关。该项目建立和发展了一系列先进的研究技术和检测方法,采用不同模式生物,以神经细胞、胰腺β细胞、脂肪细胞等为细胞模型,从分子、细胞到整体水平较系统地研究了调控囊泡锚定、启动和融合等步骤的分子机制,并阐明了这些分子事件与血糖调控之间的关系;发现囊泡分泌的钙离子敏感性可被蛋白磷酸化所调控,从而大范围上调分泌的新机制,该机制可能参与胰岛素分泌第一相的调控;发现Munc13-1蛋白参与调控胰岛素第二相分泌,阐明了在高血糖或高游离脂肪酸情况下可能主要是通过激活Munc13-1蛋白来增强胰岛素分泌的机制;确定了在脂肪细胞上胰岛素调控血糖吸收的关键步骤,即在IV型葡萄糖转运体(GLUT4)囊泡锚定以后增强其与细胞膜融合的能力。这些发现对于阐明调控型分泌的分子机制,了解血糖调控过程中的关键步骤及其产生的分子机理具有重要的科学意义,也将对预防和治疗糖尿病提供一定的指导作用。

该研究成果属于该领域中的重要创新性发现,已发表在Cell Metabolism、PNAS、Traffic、JBC等国际知名刊物上,被国际知名杂志如Development Cell、PNAS等多次撰文评论。

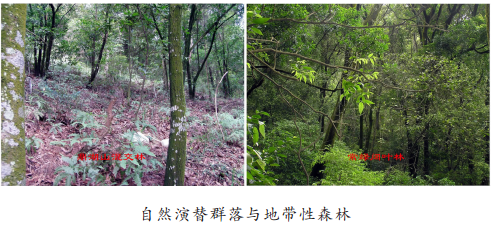

华南热带亚热带森林生态系统恢复/演替过程碳、氮、水演变机理

主要完成人:周国逸、闫俊华、张德强、莫江明、唐旭利

完成单位:中国科学院华南植物园

该项目属“生态系统与全球变化”研究领域。针对热带亚热带森林生态系统服务功能及所属区域社会发展的需求,结合全球变化(CO2浓度上升导致的全球变暖、区域氮沉降、降水格局演变)所面临的关键科学问题,系统开展森林生态系统碳、氮、水等过程演变规律的研究。经过10多年的研究,取得如下创新性理论:(1)成熟森林土壤可持续积累有机碳。发现亚热带成熟森林表土层(0—20cm)有机碳以0.61t/hm2.a的速度增加,为确认成熟森林作为新的碳汇奠定基础;(2)成熟森林趋于氮饱和。发现热带亚热带成熟森林生态系统趋于氮饱和,氮沉降增加将导致系统养分平衡的破坏;(3)退化生态系统恢复限制因子理论。水热季节分配不均限制了退化生态系统的恢复;(4)森林生态系统恢复/演替过程中其结构与功能、地上和地下不同步理论。

创新方法:计算土壤C贮量长期变化的新方法;建立森林地下NPP关联估算模型;基于C/N确定森林土壤硝化与反硝化作用速率;推出降水动能及其受林冠分配调控的理论计算方法;提出任意时空尺度的生态系统水热状况量度指标及计算公式。项目发表Science等SCI论文52篇,核心期刊论文185篇,专著3部,被SCI论文引用312篇次,核心期刊引用2 277篇次。该项目部分内容曾获广东省自然科学奖一等奖,核心内容之一曾被评为“2006年度中国基础研究十大新闻”。

介导肝脏免疫损伤与再生的天然免疫识别及其调控机制

主要完成人:田志刚、魏海明、孙汭、张建、郑晓东

完成单位:中国科学技术大学

近10余年来天然免疫识别受体群的发现和肝脏免疫学研究的不断深入,为探讨肝脏疾病的免疫致病机理提供了重要理论基础。该研究小组长期开展NK细胞等天然免疫细胞的研究,几乎与国际同步进入肝脏天然免疫学研究领域,在“天然免疫识别和肝脏免疫损伤与再生”方面有国际学术地位。研究工作获得以下突出成果:

(1)首先建立了世界上第一个由NK细胞介导的小鼠肝脏免疫损伤模型,其轻度损伤方式类似于肝炎病毒携带者,当使用非致病剂量Con A“激惹”该动物模型时,可以诱发严重的自身免疫性肝炎,导致肝坏死;(2)通过TLR-3配体PolyI:C预处理小鼠还可以阻断细菌内毒素(TLR-4的配体)诱发的爆发性肝炎,其机理是PolyI:C通过活化肝脏枯否氏细胞表面的TLR-3分子,来降低TLR-4分子的表达,进而使细菌内毒素失去作用的靶点,该结果揭示了TLRs相互之间的“对话”关系,也为爆发性肝炎的防治提供了新思路;(3)研究还发现乙肝转基因鼠肝脏NK/NKT细胞识别异常与肝脏易于免疫损伤有关,其机制是肝脏NK细胞活化性受体NKG2D介导了针对肝细胞的免疫损伤。同时,HBV转基因鼠肝脏70%切除后再生能力下降与NKT细胞对肝细胞表面CD1d的过度识别有关,提示乙肝感染者肝移植后肝脏再生可能受到NKT的限制。

上述研究表明,在肝炎的发生发展过程中,除了经典的T细胞介导肝脏损伤之外,天然免疫细胞NK和NKT细胞同样可导致严重的肝脏损伤,甚至严重阻碍损伤后的肝脏修复和再生,必须引起肝病防治工作者的高度重视。

复杂非线性系统镇定控制的理论与设计

主要完成人:程代展、洪奕光、席在荣、王玉振

完成单位:中国科学院数学与系统科学研究院、山东大学

稳定性是对工程系统的基本要求,而镇定则是要设计适当的控制使闭环系统稳定。项目在3个层次上对非线性系统进行镇定的理论分析与控制设计研究。首先, 因为线性系统的镇定可由熟知的极点配置完成, 反馈线性化成为镇定的首选。项目给出反馈线性化的有效算法,使工程应用成为可能。对于动态反馈及完全线性化等的研究,扩大了线性化的适用范围,被国际社会公认为首创。其次,对不能线性化但可光滑反馈镇定的系统给出广义哈密顿系统的称为伪Poisson流形的几何框架,广义哈密顿实现的充要条件,以及基于能量的镇定设计方法。这些工作被国际哈密顿系统著名专家R.Ortega评价为: “结果是重要的”,它“为进一步应用铺平了道路”。第三个层次是,如果系统不能光滑镇定,或光滑镇定达不到目的,就考虑非光滑反馈镇定。

项目给出高阶系统有限时间非光滑反馈镇定分析与设计方法,被国际同行誉为“原创性”结果。项目还提出矩阵半张量积的新理论,为镇定控制的算法实现提供有效工具。项目组与有关单位合作,使理论成果在电力系统安全稳定运行、飞行器制导、登月车控制等实际工程问题中得到不同程度的应用。

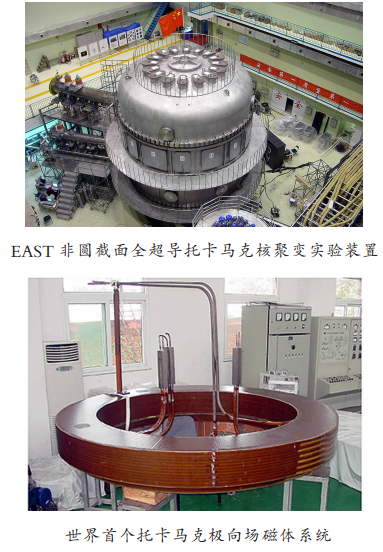

国家科技进步奖一等奖

EAST非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置的研制

重大工程类组织奖

完成单位:中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所

国家大科学工程项目“EAST超导托卡马克核聚变实验装置的研制”的科学目标是针对目前建造托卡马克核聚变堆尚存在的前沿性物理问题,进行探索性的实验研究,为未来稳态、安全、高效的先进商业聚变堆提供物理和工程技术基础。它是一个具有非圆截面的大型全超导托卡马克,它的建成将使我国磁约束核聚变研究进入世界前沿,使中国在人类开发聚变能的长期过程中做出应有的重大贡献。

在国际尚无全超导托卡马克的情况下,在资金有限和我国工业基础薄弱的条件下,通过国内合作及广泛的国际交流,中科院等离子体所自主设计、成功建成并运行了世界上第一个具有非圆截面全超导托卡马克。解决了大型超导磁体、大规模低温制冷等一系列关键技术问题,自主设计、加工制造了关键部件,形成高性能管内电缆超导体、大电流高温超导电流引线等一系列高新技术成果,高质量地完成总装,成功进行了工程调试及两轮物理实验,首次成功获得限制器位形和各种偏滤器位形的高温等离子体放电,建成了世界上成功运行的第一个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置。该装置具有完整的自主知识产权,目前处于国际同类装置领先水平(详细内容请见本刊2008年第5期474页)。

国家科技进步奖二等奖

凡纳滨对虾引种、育苗、养殖技术研究与应用

主要完成人:张伟权、张乃禹、李向民、胡超群、陈晓汉、于琳江、王吉桥、姚国成、王春生、

沈琪

完成单位:中国科学院海洋研究所、中国科学院南海海洋研究所、海南省水产研究所等

为开发优良养殖对虾种类,促进我国沿海对虾育苗养殖技术和产业的全面发展,中科院海洋所于1988和1991年分别从美国和厄瓜多尔引进凡纳滨对虾虾苗,并对其生物学特性进行了系统研究,并联合国内多家单位对凡纳滨对虾规模化养殖技术进行攻关,取得了一系列重大性技术突破。1993年项目组采用人工植精技术成功繁殖出虾苗,开创了开放式纳精囊类对虾在东半球人工繁育传代成功的先例;随后又创造性地提出和研发成功凡纳滨对虾亲虾强化培育、人工控制条件下自然交配和产卵的繁殖新方法,突破了雌、雄虾交配成功率、授精率和孵化率低的技术瓶颈,建立了规模化全人工繁育技术并在养殖生产中推广。在研究过程中,项目组还创建了集约化防病养殖和淡化养殖新型养殖模式及技术体系,研制成功并推广了多种病原快速检测试剂盒、亲虾颗粒饲料和复合多糖免疫增强剂等新产品,集成创新建立了虾病严重流行地区的无特定病原(SPF)种苗规模化生产新技术等。

该项目建立了凡纳滨对虾在我国大规模全人工繁育和健康养殖技术体系,创建和发展了我国凡纳滨对虾全人工养殖新产业。目前该虾种养殖产量占全国对虾产量的70%以上。该技术成果的应用还带动了相关饲料、加工、出口等产业的大规模发展,产生了巨大经济、社会效益。

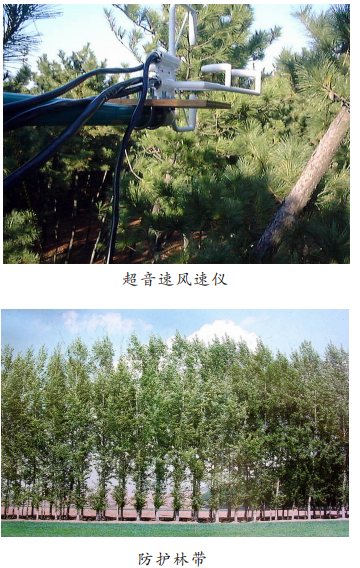

北方防护林经营理论、技术与应用

主要完成人:朱教君、曾德慧、姜凤岐、刘世荣、范志平、朱清科、赵雨森、宋西德、周新华、

金昌杰

完成单位:中国科学院沈阳应用生态研究所、中国林业科学研究院、北京林业大学等

该成果是20年防护林研究的系统总结,先后获国家攻关、国家基金和中科院知识创新工程等11项课题资助。(1)创建了以高效持续发挥防护效能为目标的防护林经营理论和技术体系,包括防护成熟理论和成熟龄界定方法,量化了3骨干林种、9树种成熟龄和更新龄,据此将防护林经营过程划分为成熟前期、成熟期和更新期;(2)创建了测定防护林结构新方法,建立了防护林结构与易测因子模型; (3)提出成熟前期促进防护成熟的幼林综合抚育、成熟期维持防护成熟的最佳结构调控、更新期恢复防护成熟的更新方式与方法; (4)确定了固沙林与水保林系列经营密度及保留带与更新带1∶3纯林更新、近自然经营等9种模式;(5)系统揭示了防护林衰退机制,提出衰退早期诊断理论,建立了生态生物因子衰退早期诊断方法及防衰退、避风险技术体系;(6)创立了多树种组成、多样化配置、多功能利用的衰退防护林更新改造系列模式。

该成果发表论文211篇,出版专著6部,获专利7项,近3年推广应用面积达159万hm2,经济效益达45亿元,生态、社会效益逾百亿元。实现了防护林经营理论原创新和技术集成创新,创建了完整而全新的防护林经营学,推动了防护林工程学科领域的科技进步。

FCC干气制乙苯气相烷基化与液相烷基转移组合技术研发及产业化

主要完成人:徐龙伢、郭奇、李淑红、王清遐、刘盛林、陈福存、朱向学、曾蓬、江勇、张仲利

完成单位:中国科学院大连化学物理研究所、中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公

司、中国石化集团洛阳石油化工工程公司等

该成果是利用具有自主知识产权的专利催化剂和工艺,将炼油厂尾气(FCC干气)所含稀乙烯与苯通过气相烷基化反应和多乙苯与苯液相烷基转移反应生产乙苯的成套技术。

创新点是: (1)发明低温高活性的DL0801烷基转移催化剂,反应温度由先前430℃降至220℃,多乙苯转化率由50%提至70%,乙苯选择性>99%,催化剂单程寿命由3个月延长至2年;(2)发明的新型DL0802烷基化催化剂,具有优异的抗杂质能力,烷基化温度由380℃降至320℃,催化剂单程寿命由3个月延长至1年;(3)开发了干气制乙苯气相烷基化与液相烷基转移优化组合新工艺,干气无须加压,无须精制,工艺简单,能耗低,投资省。乙苯纯度>99.8%;二甲苯<1 000ppm;(4)发明了干气中丙烯回收新工艺,生产乙苯同时副产优质丙烯;(5)开发了产品分离、尾气吸收和催化剂再生成套工艺流程。

由于先进性、经济性与实用性,2003年9月该技术在抚顺石化成功应用后,迅速转让到中石油、中石化等16家企业,形成年产128万吨乙苯规模,满负荷运转年产值可达130亿元,减排CO2达100万吨/年;累计实现产值80余亿元,利税近20亿元。此外,还有多家单位的干气制乙苯项目正在洽谈和技术转让进程中。

该成果的转化促进了石化尾气优化利用,提高石油利用率,大幅降低乙苯生产能耗和成本并提高产品质量,减少了干气燃烧产生的CO2排放,具有显著的经济效益与社会效益。获中国、美国、欧洲等国家和地区授权发明专利30余项。获辽宁省科技成果转化奖一等奖等10余项省部级奖励。

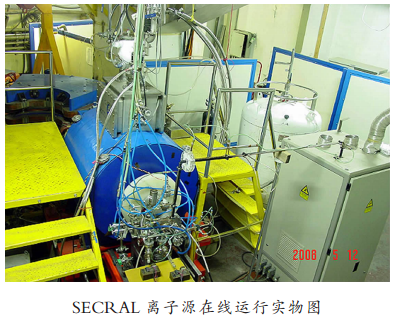

超导高电荷态ECR离子源(SECRAL)

主要完成人:赵红卫、孙良亭、郭晓虹、张雪珍、张子民、袁平、詹文龙、魏宝文、冯玉成、

李锦钰

完成单位:中国科学院近代物理研究所

该项目是中科院知识创新工程重大项目,是国际上首次研制成功的具有原创结构的超导高电荷态ECR(电子回旋共振)离子源,2006年建成出束并投入运行。

SECRAL由超导离子源源体、微波系统,氦液化站,金属离子产生装置,聚焦、分析和测量系统,控制和联锁保护系统,电源系统等主要部分组成,是集高电荷态强流离子束产生与传输、等离子体产生与约束、高磁场复杂低温超导磁体和大功率微波传输与匹配等领域多项最新技术于一体的集成创新成果。其核心创新点是突破国际上沿用20多年的传统ECR源磁体结构,独创了把产生轴向磁镜场的螺线管线包置于径向六极铁内部的“冷铁”超导磁体结构;实现了高电荷态离子产生、约束和引出的最佳三维“最小B”磁场构形;在最佳场形下最大的等离子体体积和在共振区最小的磁场梯度。SECRAL投入兰州重离子加速器运行后,使具有代表性的氙离子束流强度至少提高了50倍。

经4个国家的同行专家测试和包括7位院士的国内专家鉴定,一致认为,SECRAL创造了高电荷态离子束流强度的多项国际记录,是当前世界上性能最好的高电荷态ECR源之一,在高电荷态ECR源技术方面处于国际领先水平,对ECR源技术发展起到了引导作用。该项目获得2007年度甘肃省科技进步奖一等奖。

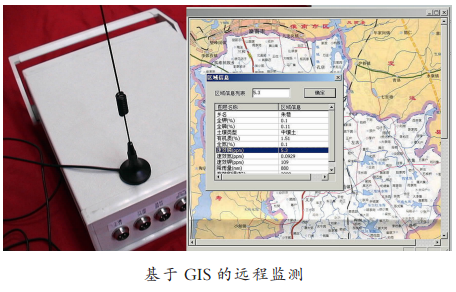

农业智能系统技术体系研究与平台研发及其应用

主要完成人:熊范纶、李淼、张建、王儒敬、张俊业、宋良图、李绍稳、胡海灜、崔文顺、黄兴文

完成单位:中国科学院合肥物质科学研究院

该成果是智能信息技术应用于农业的一项高新技术。由于农业自身复杂性和我国“三农”特点,原有信息系统难以胜任。通过承担国家15项课题,历时17年,在关键技术、产品研发等方面,取得重大创新突破:

(1)针对农业学科门类的多样性和知识的复杂性,实现一个知识表示策略和推理机制系列; (2)采取智能引导模式,方便快捷获取领域知识和专家经验;(3)运用机器学习、数据挖掘等自动获取,发现潜在规律,拓展领域知识的完备性;(4)运用智能计算、人工生命、虚拟仿真等技术与智能系统集成,解决农业对象的非线性及难以建模的问题;(5)基于该技术体系研发了智能化、傻瓜化、开放的平台品牌系列,让农技人员直接建造智能系统。

该项目获发明专利4项、实用新型专利1项,软件著作权63项,获世界信息峰会大奖。成果在全国28个省大规模推广应用,效益显著。对促进农业资源合理利用,变革农村科技推广与科普机制,提高农民科技文化素质,推动现代农业和可持续发展等具有重要和深远影响。

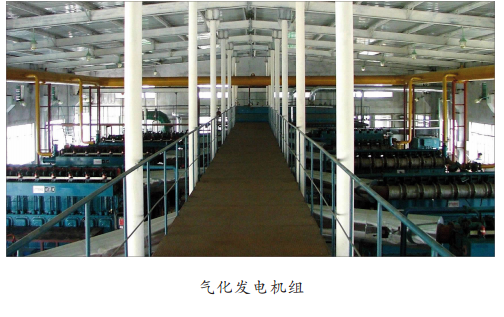

农业废弃物气化燃烧能源化利用技术与装置

主要完成人:吴创之、马隆龙、陈勇、李海滨、阴秀丽等

完成单位:中国科学院广州能源研究所、广州中科华源科技有限公司

该成果针对我国农业废弃物资源比较分散、品种多样的特点,以循环流化床气化和气体净化为核心技术,研制出符合我国国情的、中小规模应用的农业废弃物气化发电技术与装置,对实现我国农业生产现代化、发展循环型农业经济具有重要的现实意义和长远的战略意义。研制出农业废弃物高效气化净化、燃气发电及余热利用的完整系统,以生物质流化床气化净化核心技术为基础,易于放大,规模灵活,发电效率较高,适用于各种不同特点的农业废弃物,实现分散式能源化利用;研制具有特殊结构的生物质流化床气化装置,发明生物质混合气化工艺和复合气化工艺;研制出简单可靠的适合于农业废弃物气化过程的燃气净化工艺。

该项目研制的发电系统最高发电效率达到或高于小型燃煤发电的技术水平,设备全部国产化,系统综合技术经济指标处于国际领先水平。推广各种生物质气化发电站27座,总装机容量40余MW,累计合同额约1.65亿元,节约标煤15万吨,减排CO2约35万吨,减排SO2约5 000吨,经济效益和环境效益显著。相关成果获得发明专利授权9项、实用新型专利授权4项。出版专著4部、发表论文100余篇。获联合国UNDP颁发的“全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术”即“蓝天奖”, 1MW循环流化床气化发电系统2001年评为“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果、广东省科学技术奖一等奖等。

塔里木河中下游绿洲农业与生态综合治理技术

主要完成人:张小雷、陈亚宁、田长彦、尹林克、黄子蔚、陈曦、杨德刚、杨兆萍、李卫红、严成

完成单位:中国科学院新疆生态与地理研究所

该项目的主要成果如下:

(1)创立了绿洲农业节水与棉花高产关键技术。创立棉花高密种植模式5种;提出直接利用河水的农户型膜下软管灌溉技术;提出棉田高产水肥耦合管理技术;建成基于Internet的数据采集、传输、处理和数据表达的区域性棉铃虫监测和预警系统;提出棉田有害生物的生态控制。(2)提出了绿洲-荒漠过渡带退耕还林还草与退化土地转化利用技术与模式。构建塔河中下游绿洲边缘生态脆弱区退耕还林还草适宜性评价技术体系,建立包括自然和经济共13个参评因子组成的生态脆弱区土地退耕适宜性评价指标系统。对退耕土地的还林还草适宜性取向进行了2次评价和分类。(3)揭示了塔河下游断流区输水后地表生态响应过程,提出退化生态系统恢复重建技术。阐述了荒漠区以植被??土壤??地下水的变化过程、荒漠河岸林植被群落与水文过程相互作用等为主要内容的地下水与植被系统,提出了塔河下游断流区生态输水最佳时空耦合方案、生态需水量和生态恢复重建技术。(4)建成了内陆河流域第一个数字三元管理体系框架和水资源调度系统。包括水量分析调度系统、径流模拟预测系统、生态环境监测系统、生态过程模拟系统、基于虚拟现实系统、水资源管理调配等。(5)构建了绿洲生态经济系统与区域产业化发展模式。提出了不同开发目标情景和从村级到地区级尺度下的区域水资源配置、社会、经济和生态发展模式。

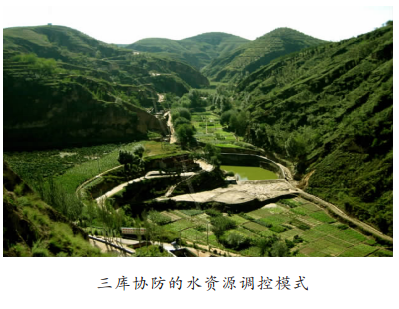

黄土高原水蚀动力过程及调控技术

主要完成人:李占斌、李勇、王全九、田均良、邵明安、李鹏等

完成单位:中国科学院/水利部水土保持研究所、西北农林科技大学水土保持研究所、西安

理工大学等

通过定位观测、理论分析与模拟、大规模实验示范,采用GIS、元素示踪技术与土壤侵蚀动力学方法,系统开展了水蚀动力过程及调控技术研究。

(1)揭示了多尺度水蚀动力机制,建立了水蚀动力模型;阐明了植物根系提高土壤抗冲性机理,分析了植被覆盖及空间配置的水土保持有效性机制,揭示了强化降雨径流入渗的调控原理。(2)提出土壤抗冲性、水沙响应以及流域地貌量化方法,建立了水蚀预报模型,预测了黄土高原大规模水土保持生态修复的环境演变和黄河中游水沙变化趋势。(3)建立了水土流失调控技术体系,发展了以强化降雨径流入渗为核心的水土资源平衡利用调控方法,形成了分散拦蓄削减水蚀动力的水土资源调蓄工程体系及自然修复与人为干预相结合的植被恢复技术体系,建设并形成了保水保土保肥、提高土地生产力、改善和保护农业生态环境的生态农业示范模式,为黄土高原水土流失环境调控提供了理论基础和技术支撑。

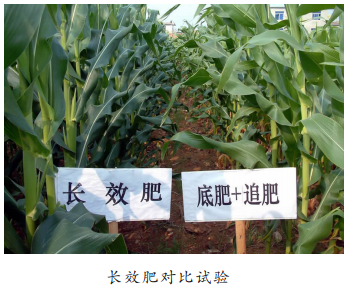

长效缓释肥料研制与应用

主要完成人:石元亮、武志杰、陈利军、张旭东、何兴元、高祥照、李忠、陈卫东、孙运生、

张世强

完成单位:中国科学院沈阳应用生态研究所、锦西天然气化工有限责任公司、黑龙江爱农复

合肥料有限公司等

长效缓释肥料的研究对增加农业效益、提高农产品质量,减少污染源,保障食品安全等具有重大意义。尽管美国、日本、德国、以色列等国家在研究缓释肥料方面曾处于领先地位,但存在着抑制剂作用时间短、磷在土壤中固定过快、有效期短、价位高等世界性难题。该项目经过10多年的研究,开发了抑制剂协同增效及磷素活化技术,研制出缓释尿素、长效缓释复混肥等系列产品。产品肥效期长,氮肥有效期长达120天,养分利用率高,土壤有效磷提高29%—49%,在减少磷肥用量1/3时仍可获得正常产量;在玉米、水稻、小麦等27种作物上平均增产10%以上;环境友好,抑制剂和活化剂当年降解率达75%—99%,土壤中无累积残留;成本低,为国际同类产品成本增加量的4%—12%;实现了产业化生产,并在农业生产中大面积推广应用,其综合技术指标达到国际领先水平。

该成果已在国内48家肥料企业推广应用,累计生产长效缓释肥料317万吨。产品在全国21个省、自治区及直辖市的农业推广面积累计9 153万亩,增收节支52.84亿元。发表论文213篇,出版著作3部,获国家发明专利30项,其中授权专利7项。培训专业技术人员543人次。该成果为我国肥料行业的发展奠定了重要基础。

畜禽氮磷代谢调控及其安全型饲料配制关键技术研究与应用

主要完成人:印遇龙、黄瑞林、李铁军、李丽立、林映才、方热军、戴求仲、文利新、李爱科、

谭支良

完成单位:中国科学院亚热带农业生态研究所、广东省农业科学院畜牧研究所、南昌大学等

该成果系国家自然科学基金、中科院知识创新工程重要方向、中科院“百人计划”等项目的研究内容。针对养猪业中亟待解决的饲料资源浪费和环境污染问题,围绕猪氮磷营养代谢与调控中的关键技术,以创新研究技术方法为切入点,从组织、器官层面和细胞、分子水平上对猪内源性氮磷排泄规律、饲料氨基酸和磷真消化率评定方法以及生物活性物质调控氮磷代谢的作用机理等方面进行了系统研究,获得了减少氮磷排泄、改善肉品质的低氮磷日粮配制的实用配套技术体系。在以下4个方面取得了重大技术创新成果:(1)创建了猪氮磷营养代谢与调控的5个关键研究方法体系; (2)阐明了猪氮磷代谢规律和研发相应的调控技术;(3)构建了完整的环境安全型猪饲料配方技术体系;(4)研制出绿色饲料添加剂产品5个系列。获得发明专利授权7项,实用新型专利3项,在Genbank注册与猪氮磷代谢相关基因序列7个;发表论文343篇,其中SCI 65篇,国际会议论文99篇,出版专著2部。累计新增产值271.61亿元,纯利26.20亿元,同时产生社会效益达70.84亿元, 共减少向环境排放氮、磷15万吨和8 600吨。于2006年获得湖南省科技进步奖一等奖。

国际科学技术合作奖

罗斯高 (Scott Douglas Rozelle),美国斯坦福大学国际研究所教授。长期致力于农业经济和农村发展研究,曾获美国农业经济学会终身成就奖。自1995年以来,罗斯高教授与中科院地理科学与资源所合作,致力于中国农业和农村发展问题的研究,在推进中国农业经济和政策学科的学术研究、促进世界了解中国农村改革成就、培养中科院的年轻科研骨干方面做出了突出贡献。罗斯高教授在与国内学者合作过程中,进行中国反贫困战略和政策及中国粮食供需贸易研究,其成果成为世界银行、粮农组织、UNDP、WFP等联合国相关机构制定同中国合作政策的重要依据。曾获2008年中国科学院国际科技合作奖。

洛塔.雷(Lothar Reh),瑞士联邦理工大学教授,国际循环流化床技术开拓者。早在上世纪70年代洛塔.雷教授就访问我国并推动德国鲁奇公司与我国的合作,特别是20世纪80年代以来,他与中科院过程工程所一直保持着很好的合作关系。早期他为该所开展相关工作创造了条件,后期又积极促成中科院过程所与苏黎世联邦理工大学签署战略合作协议,根据协议瑞方将一整套工业规模循环流化床实验装置以政府赠予的方式无偿赠给了过程所,为建设实验和理论相互结合的研究平台做出了重要贡献。近年来,他与中国同行一起大力推进绿色过程和清洁生产工艺的应用,在国际学术界和工业界形成了广泛的影响。曾获2008年中国科学院国际科技合作奖。