牛文元.中国新型城市化战略的设计要点[J].中国科学院院刊,2009,(2):130-137.

中国新型城市化战略的设计要点

Essential Points of Strategic Design of Chinese New-Approach Urbanization

中国新型城市化战略的设计要点

Essential Points of Strategic Design of Chinese New-Approach Urbanization

作者

牛文元

中国科学院科技政策与管理科学研究所

Niu Wenyuan

Institute of Policy and Management, CAS 100190 Beijing

中国科学院科技政策与管理科学研究所

Niu Wenyuan

Institute of Policy and Management, CAS 100190 Beijing

中文关键词

新型城市化;统筹城乡;可持续发展

英文关键词

new-approach urbanization;unified planning of urban-rural area;sustainable development

中文摘要

与传统城市化不同,新型城市化是"坚持实现可持续发展战略目标,坚持实现人口、资源、环境、发展四位一体的互相协调,坚持实现农村与城市的统筹发展和城乡一体化,坚持实现城乡公共服务的均质化,以城乡之间和城际之间攫取财富和分享财富的机会平等为标志,逐步达到减缓和解消城乡二元结构达到社会和谐的城市化之路"。本文以可持续发展为核心,系统分析中国新型城市化对统筹城乡发展、解决"三农"问题、构建和谐社会的作用与意义,提出了未来中国新型城市化战略设计的7大原则,建议以珠三角、长三角、京津环渤海3大组团式城市群、9大城市带、50余个城市中心作为中国新型城市化的最佳载体,在统筹城乡发展、城乡一体化、消除二元结构、实现社会公平的内涵中,成为获取新一轮"发展红利"的高端平台。

英文摘要

Different from traditional urbanization, new-approach urbanization is "insisting on realizing sustainable development strategic objective; insisting on realizing mutual coordination among the quaternity of population, resources, environments, and development; insisting on realizing unified planning development of city and the countryside and the unitization of the city and countryside; insisting on realizing the homogenization of public service in the city and countryside, taking the equal opportunity for grabbing treasure and sharing wealth between the city and countryside and between the cities as the sign,gradually reaching the road of slowing down and removing the dualistic structure between urban and rural area, and attaining total regional harmony ". The presentpaper with sustainable development as the kernel, has systematically analyzed the function and significance of Chinese new-approach urbanization for unified planning of both urban and rural development, solving the problems about "Agriculture,Ruralareas and Peasantry", constructing harmony society,and presenting seven basic principles for future Chinese new-approach urbanization strategy. We suggest that with the Zhujiang River (Pearl River) Delta, the Changjiang River (Yangtze River) Delta, and third large group-type city group of Beijing and Tianjin around the Bohai Sea, nine metropolis zones, and more than 50 wealth centers of cities as Chinese new-approach urbanized best carriers,and in the intension of unified planning of urban-rural area development, eliminating dualistic structure of social mode, realizing social equity, it will become high platform for obtaining a new round of "development dividend" in the future.

1 城际之间城

乡之间是一

个区域系统

一个地理区域中,人口聚落、人力资本、人造设施和经济社会均可视为是在平面上的空间充填行为。从系统学原理出发,这是一个共生的、统一的、有序的体系。人为的分割,虽然有利于行政管理,但有时却与真实的系统运行有很大的背离,既不符合几何原则,也不符合生产原则。因此,大、中、小城市之间的城际关系,以及城市和农村之间的城乡关系,必须如实地看作是一种结构有序、功能互补、具有统一发展基础的复杂系统。

从地理结构看,城际之间与城乡之间首先应当符合客观的空间充填原理,实际上可以把大、中、小城市看作是立足于广大乡村基面上的、具有等级特点和宏观可辨识性的一组空间充填物,共同构成一个区域综合体,并在同一基础上相应发挥着各自的功能[3,5]。

从社会结构看,城际之间与城乡之间符合社会分工原理,它们在本质上是由于社会分工的不同和创造能力的差异,产生了在获取财富、支配财富、消费财富上的差异,但最终它们必须服从一个临界阈值,即作为区域内的每一个社会成员,至少都应当迈入作为“体面生活”标志的最低门槛,满足基本人权所赋予的“机会平等”。

从产业结构看,城际之间与城乡之间符合产业升级原理,它们在产业链形成与产业集群布局上,既有外在的联系与制约,又有内在的分工与融合。农村作为第一产业的集中地,提供了生存支持系统和生态环境的保育功能。城市作为第二产业与第三产业的集中地,提供了产品、服务及相应的市场支持系统,从区域的整体上城乡是互补的和不可分的,因此,不应单以“结果平等”的眼光去加以对待[3,5,7]。

从智力结构看,城际之间和城乡之间符合人口流动的梯度原理,乡村提供了人力资源的丰厚土壤和蓄水池,不同等级的城市对于人才的吸纳和创造“生态位”的条件差异,表现出宏观可识别的矢量式吸附特征。

由以上的阐述,可以发现只有把城市融入到区域的整个体系之中,并且始终把农村作为区域的基底平面,才能对于统筹城乡发展和城乡一体化的新型城市化有一个全面的认识。

2 城市化进程的两大转折

世界城市化进程的经验指出,必须慎重把握新型城市化战略过程中的两大基本转折[6-8]。

第一个转折,是在财富分布空间相对平衡的面状区域内,逐步形成大小不等的点状分布(亦可视为不同尺度的区域增长极),随之发生了急剧的人口集聚能力、经济密度集聚能力、二三产业集聚能力和资本集聚能力的中心。这一转折,表现在城市开发度急剧增强,工业化利用土地的规模急剧增强,固定资产投资的集中度急剧增强,科技含量和创新步伐等的急剧增强。这类急剧增强的结果,就在地理区域的空间平面上,形成了大、中、小城市等级布局的空间充填,使得广大农村与城市之间在财富创造、生活质量、社会保障等方面差距扩大,二元结构系数加大,形成了以农村支持城市、农业支持工业的基本格局,在力度和流向上“以农补工”占据主导地位。

第二个转折,是在财富分布空间已经相当不平衡的区域内,在城乡二元结构系数很高的态势下,在城市开发度达到中期和工业化程度较高的状况时,必须及时地将城市化战略转移到以城市反哺农村、城市支持农村、工业支持农业、统筹城乡协调发展和实施城乡经济一体化的主流之中。这一转折的特点是,在不降低城市生产力的前提下,降低城乡二元结构系数,减少贫富差异,推进社会公平,补助农业,促进农民增收,加大城市对农村的转移财政支付力度,从政策导向、物质扶持、资金倾向、项目带动等对农村实施全方位的反哺。

如果把城市化进程的第一个阶段,看作主要是“传统城市化”的标志,那么城市化的第二个阶段,就应当看作是“新型城市化”的本质表现。我国在2007年,人均GDP已经超过了2 000美元,工业化水平也达到了中后期的阶段,城乡二元结构系数已经平均高出1∶3以上,城乡差异、贫富差异和区域差异都处于较高的数值,因此我国应当采取新型城市化战略,即必须把统筹城乡发展,坚持城乡一体化,形成城乡机会平等、实施公共服务均质化、达到共同富裕,作为城市化战略的主流,进入第二个转折期的新型城市化。

3 新型城市化战略的内涵

在最近200多年推动世界的发展中,主要靠两个车轮的共同运转,一个是积极推进工业化,另一个是积极推进城市化,二者像双子星座一般,互相促进,互为支撑。工业革命的整个历程,既显示了创造财富的有效性,也揭示了人对自然的掠夺性。世界银行指出:从1900年到2000年整整100年间,人类消耗石油2 650亿吨,消耗煤炭1 420亿吨,消耗钢铁380亿吨,消耗铝7.6亿吨,消耗铜4.8亿吨。从全球范围来看,人类的“生态足迹”已经超出了全球承载力的20%,人类在加速耗竭自然资源的存量,同时也造成了大量的环境污染,全世界的“碳足迹”已经给全球的气候变化与生态环境敲起了警钟。这种“高投入、高消耗、高污染、低效益”的传统工业化发展模式,已逐渐被人们所摈弃,代之而为目前所提倡的“新型工业化”道路。一个车轮成为了新型工业化,另一个车轮也必须更换为“新型城市化”,才能满足21世纪可持续发展的内在要求[1,2]。

21世纪是城市的世纪。中国作为世界上人口最多的发展中国家,未来30年的城市化进程将对全球发展产生深刻影响。许多国外学者都把“中国的城市化”与“美国的高科技”并列为影响21世纪人类发展进程的两大关键因素。统计数字表明,随着时代的前进和发展,城市化程度的明显加速是一个重大标志,其增长过程与财富积累呈非线性的对应关系。中国从建国开始的发展战略中就有“积极推进工业化,相对抑制城市化”的主导思想,加上长期“恐城症”的制约,中国城市化60年的变迁,一直都在寻找一条适合中国特色的道路。可以肯定地说:对应于中国的新型工业化战略,新型城市化战略的选择是必然的结论[4]。

与传统城市化不同,新型城市化是“坚持实现可持续发展战略目标,坚持实现人口、资源、环境、发展四位一体的互相协调,坚持实现农村与城市的统筹发展和城乡一体化,坚持实现城乡公共服务的均质化,以城乡之间和城际之间攫取财富和分享财富的机会平等为标志,逐步达到减缓和解消城乡二元结构达到社会和谐的城市化之路”。

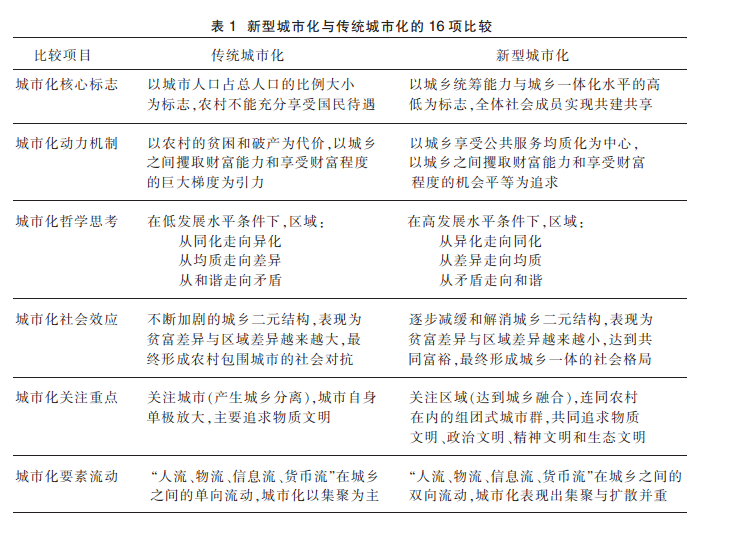

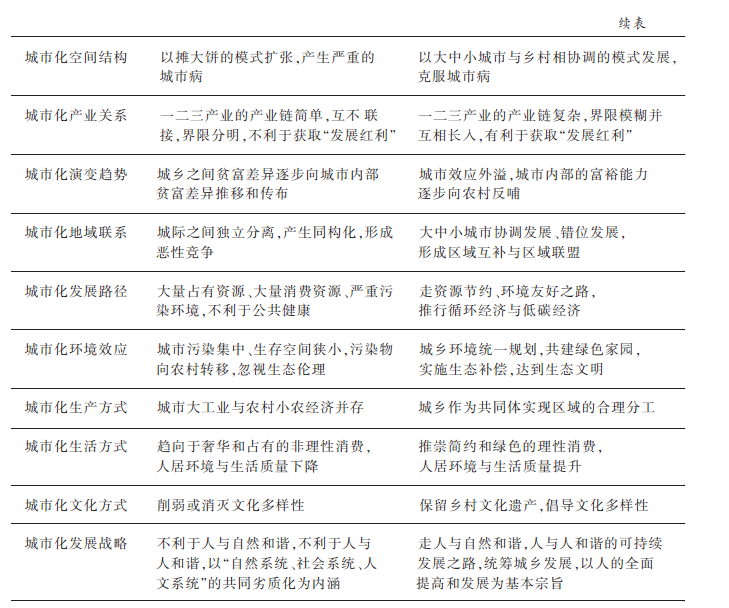

表1列出了新型城市化与传统城市化的16项比较,从中可以清楚看出在中国推行新型城市化的战略意义与价值。

4 中国新型城市化是解决“三农”问题

的根本出路

农业、农村、农民的“三农”问题,一直是困扰中国经济发展、社会公平、实现国家现代化的核心问题。虽然国家投入了巨大的力量,从政策到资金,对解决“三农”问题做出了实质性的贡献,但是就其整体性解决的目标而言,目前仍有很大的距离。

解决“三农”问题的根本出路到底在哪里?我们认为,中国“三农”问题根本出路的一个要点在于大量减少农民的数量。而大量减少农民的数量,大量吸纳农村的剩余劳动力,唯有靠实现新型城市化战略、提高人口的素质和技能、大力创造就业机会才能够最终完成。一旦当农村人口数量下降到总人口的35%以下时,农村土地的价值才能达到市场化要求的成本阈值,此时农业土地的集约化生产、规模化生产和专业化生产才达到一定水平,农业的科技含量、服务水平和市场运作才有大幅度改善,农民的收入水平和整体素质才会有明显的进步。如果城乡之间享受公共服务的均质化水平达到了基本要求,住在城市抑或住在农村已经不成为城市化的显著标志,至此中国“三农”的一系列根本问题才能得以彻底解决。

大、中、小城市与小城镇协调发展进而实现城乡统筹发展,是中国新型城市化战略的核心,构筑开放、流动、有序、互补和共享的中国城乡体系,是解决中国“三农”问题的根本战略举措,由此才能真正走出一条具有中国特色的新型城市化道路。

中国新型城市化战略的健康实施,已经走出认识上的4大“误区”。误区之一:认为城市的发展必然引发“城市病”。只有在统筹城乡发展的原则下,才能形成“以发展克服城市病”、“以规划减少城市病”、“以管理医治城市病”的全新观念。误区之二:认为必须严格控制大城市的发展。众所周知,不同规模的城市是一个有机的整体,城市规模结构是一个具有等级、共生、互补、高效和严格的“生态位”的开放系统,大、中、小城市连同乡村在内都应当在统一规范下得到合理的发展,城乡一体化的形成与完善是达到这一要求的正确选择。误区之三:认为城市化的表达应当是均衡分布遍地开花。城市的发展与布局,必须考虑到自然基础的差异、地理区位的差异、发展阶段的差异和生态条件的差异及其对于城市结构与功能的影响。应充分认识到城市宏观布局在三维模型中(时间、空间、速度)必然是非均衡的、非对称的和非线性的,由此认识到“以经济发展水平的区域不均衡,换取实现社会公平程度的相对均衡”这个基本道理。误区之四:认为城市化的结果必然拉大城乡差距,造成更大程度的贫富差异,加剧社会的不公平程度。事实上,只要坚定实施新型城市化战略,上述误区必定可以得到很好的克服。

5 中国应加快新型城市化进程

城市是现代文明的标志,是经济、政治、科技、文化、教育的中心,是社会先进生产力体现的平台,集中体现了国家的综合实力、政府的管理能力和市场的竞争能力。2001年诺贝尔经济奖获得者斯蒂格列茨认为,新世纪对于中国有3大挑战,居于首位的就是中国的城市化,他提出:“中国的城市化将是区域经济增长的火车头,并产生最重要的经济利益”。联合国环境规划署署长指出:“城市的成功就是国家的成功”。可以更深一层地认识到城市化水平的不同所导致的社会财富集聚能力的差异。因此,在21世纪的头20年要实现全面建设小康社会的奋斗目标,加快推进社会主义的现代化进程,加快新型城市化步伐是发挥城市中心作用、提高经济效率的必由之路,也是消除二元结构、实现社会公平的必由之路。中国城市化已经成为推动我国区域经济增长的火车头,已经成为激发新一轮财富充分涌流的庞大载体。

在新型城市化战略的实施中,发展组团式城市群是大、中、小城市和乡村“结构有序、功能互补、整体优化、共建共享”的有效空间镶嵌体,体现出“以城乡互动、区域一体”为特征的新型城市化的高级演替形态。在水平尺度上是不同规模、不同类型、不同结构之间相互联系的城乡平面集群,在垂直尺度上是不同等级、不同分工、不同功能之间相互补充的城乡立体网络,两者之间的交互作用使得规模效应、集聚效应、辐射效应和联动效应达到最大化,从而分享尽可能高的“发展红利”,完整实现“区域发展动力、区域发展质量和区域发展公平”3者在内涵上的统一。大力培育包括农村在内的组团式城市群,既是中国城市化战略进程的跃升,也是中国新一轮财富涌流的高端载体,更是统筹城乡发展,工业支持农业,城市反哺农村,实现城乡区域一体化的必然举措[9,10]。

中国必须首先坚持发展3大具有世界竞争力的组团式城市集群,打造中国城市化建设中的主力与经济增长能力的“旗舰”。国家3大组团式城市群必然是寻求资源利用的空间最大化与城乡统筹发展最优化的“整合交集”,其战略突破主要表现为:

(1)避免了城市摊大饼式的单极化扩张;(2)形成了以大、中、小城市与农村协调发展为特征的区域镶嵌体系; (3)建立了以地缘经济为基础的城乡空间布局与城际战略联盟; (4)构筑了以产业链为核心的城乡产业互相长入和城乡要素双向流动的渠道;(5)实现了效率最大化的城乡结构与城乡公共服务均质化的制度创新; (6)充分协调自然??社会??经济的城乡时空耦合系统;(7)体现了统筹城乡发展,实现生产发展、生活富裕、生态优良的文明典范。

用组团式城市群代替单一城市扩张:经济上可以取得台阶式的提升;社会上可加速消除二元结构;生态上可缓解城市的环境压力;文化上便于多样性的充分交融;系统上形成等级有序的效率体系。

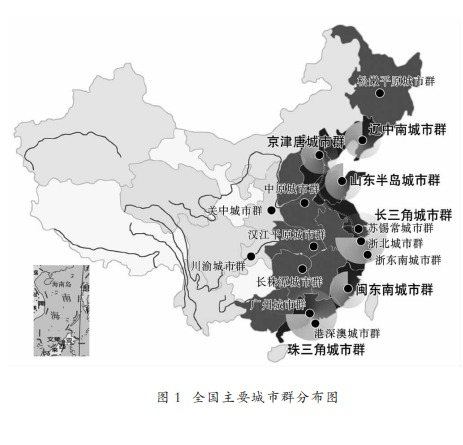

中国新型城市化的战略设计必须突出“三维分布”的制高点:(1)培育3大组团式城市群(面)。珠江三角组团式城市群;长江三角组团式城市群;京津环渤海组团式城市群。(2)创建9大城市带(线)。沿长江城市带;沿京广铁路城市带;沿陇海铁路城市带;中原地区城市带;哈长沈大城市带;济青烟威城市带;绵德成渝沿线城市带;长株潭城市带;海峡西岸城市带。(3)发展约50个中心城市圈(点)(图1)。 未来中国城市化战略制高点一旦成熟与完备后,在国土面积只占全国15%的总面积上,将容纳全国人口的60%(其上平均人口密度600人/平方公里,相当于世界大城市带的平均人口密度),将有全国GDP的85%,将有全国工业总产值的90%,将有全国进出口总额的95%在上述地域中生成。这样中国其他广大地区的“发展压力”才会从根本上得到缓解。

6 中国新型城市化战略设计七原则

(1)必须将城乡统筹视作具有规模、等级、互补、共生及其在区域空间中表达出的有序充填(空间谱);同时将城乡统筹视作具有结构、功能、协同、进化及其在时间序列识别上表现出的整体协调系统(时间谱)。

(2)在城乡统筹系统的内部结构中,各种自然生态因素、技术物理因素、经济增长因素、社会文化因素以及其他人文因素等构成了城乡一体化中对于等级性、共轭性、异质性、多样性的有效识别。

(3)在城乡统筹系统的外部结构中,通过城乡之间物质流、能量流、信息流、人口流、资金流等的互相作用、互相影响、互相制约,特别是通过城乡之间的物质代谢过程、能量传递过程、信息反馈过程和优化配置过程,去培育区域的自组织、自学习和自适应能力。

(4)在新型统筹系统的内部环境与外部环境的关系中,既要考虑区域承载力对于需求的制约,又要考虑对于外部环境的影响力、扩散力、带动力。只有当一个城市向乡村的索取被该城市对乡村的回馈相平衡时,统筹城乡发展的运行才是健康的与合理的。

(5)宏观监控城乡统筹发展的“动力表征”、城乡一体化内涵的“质量表征”、城乡机会平等的“公平表征”,是城乡统筹的新型城市化战略设计的基本依据。上述3大表征的定量识别,构成了中国新型城市化进程中的统一判别,并以此作为新型城市化健康发展的评价基础,最终实现城市的可持续发展。

(6)国家新型城市化的主体设计与空间布局应当实现战略性的突破:建立以高密度为特征的3大组团式城市群(面状);建立以产业链为纽带的9大城市带(线状),建立以区域发展中心为特征的几十个城市圈(点状),分别从“面、线、点”的三维组合,作为中国新型城市化的制高点,完成中国城市化空间布局的战略目标[7]。上述的城市化战略空间布局,将充分发挥城乡集群“发展成本低、资源占用少、基础设施配套好、产业结构互补性强、市场竞争能力高、综合的‘成本??收益’指数高、积聚国民财富能力高、能加速实现社会公平等优势。”

(7)以发展克服“城市病”、以规划减少“城市病”、以管理医治“城市病”。新型城市化战略设计的着力点在于持续培育城乡一体化的竞争力,通过产业升级、结构优化、技术创新等,积极提升区域的综合实力,在更广泛的领域里接受全球化国际竞争的挑战。因此,我们必须更新观念,积极采取应对措施,迅速提升城市发展的国际竞争力,切实提高我国城市化的整体水平。