中国遥感卫星地面站及其陆地观测卫星数据接收和处理系统

China Remote Sensing Satellite Ground Station and its Earth Observation Satellite Data Reception and Processing Systems

China Remote Sensing Satellite Ground Station and its Earth Observation Satellite Data Reception and Processing Systems

作者

刘建波(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

李安(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

王万玉(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

黄鹏(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

厉为(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

李安(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

王万玉(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

黄鹏(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

厉为(中国科学院遥感与数字地球研究所北京 100094)

中文关键词

卫星地面站,数据接收,数据处理,典型应用

英文关键词

remote sensing satellite ground station,data receiving,data processing,remote sensing applications

中文摘要

中国遥感卫星地面站是国家重大科技基础设施之一,具备完整的卫星数据接收、传输、存档、处理、分发体系,是我国对地观测领域的核心基础设施之一。地面站的数据接收范围覆盖全国及亚洲的70%疆土。地面站的数据接收系统由天馈伺分系统、跟踪接收分系统、测试分系统、记录与快视分系统、故障诊断分系统、站监控管理分系统、技术支持分系统组成,性能和指标居于世界同类地面站前列。地面站拥有一批国际先进的卫星数据处理与产品生产系统,其产品质量、规格与全球数据产品一致。地面站一系列重要的装置改造和自主创新项目的完成,使卫星数据的接收、处理、存储、检索等系统能力有了显著的提升,可以保证以近实时的速度为用户提供数据产品。地面站运行20余年来,所接收、处理和分发的国内外对地观测卫星数据广泛应用于我国的遥感应用各领域,其中突出的范例有国家重大灾害的监测与评估、全国生态环境质量评价、西部测图、海洋环境近实时监测等国家重大重点项目等。

英文摘要

China Remote Sensing Satellite Ground Station (RSGS), affiliated to the Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences (CAS), is one of the large national research infrastructures. After more than two decades of development, RSGS has formed its integrated satellite data reception, transmission, archiving, processing and distribution systems, i.e., an operation pattern with Beijing headquarters as the operation management and data processing center, and Miyun, Kashi, and Sanya Stations as the data reception network. In RSGS, the data reception, transmission, processing, management and distribution system operate collaboratively, making it one of the core infrastructures in the field of earth observation in China. The Kashi and Sanya Stations were built and put into operation in 2008 and 2010, respectively, along with the former established Miyun Station, the satellite ground receiving station network covering the whole territory of China has basically taken shape. Presently, the data reception mask of RSGS can cover the whole territory of China and 70% of Asian territory. In addition, a high-speed data transmission optical fiber network has been built between the three reception stations and the headquarters. The data reception system of RSGS consists of the antenna, feed and servo subsystem, the tracking and receiving subsystem, the testing subsystem, the data recording and quicklook subsystem, the error diagnosis subsystem, the station monitoring management subsystem, and the technical support subsystem, whose capabilities and performances are in the front rank of similar ground stations in the world. Since operation, it has received data from 14 foreign earth observation satellites such as LANDSAT, SPOT, and RADARSAT, as well as 10 domestic earth observation satellites such as CEBERS, HJ, and ZY-03. RSGS has a group of international advanced satellite data processing and production systems, and the quality and specifications of their products are consistent with the data products worldwide. In addition, with the completion of a number of major equipment innovation projects, the capacity of the satellite data receiving, processing, storage, and retrieval systems has been significantly improved, and it guarantees to provide data products to users at the near real-time speed. In more than 2 decades since its operation, the date received, processed, and distributed by RSGS have been widely used in various remote sensing application fields, in which the most striking examples include the monitoring and assessment of major disasters, the implementation of the ground observation data sharing plan, the western region mapping for ecological environment quality assessment, the real-time marine monitoring and other data services to meet the major national remote sensing demands. The 12th and the 13th Five-Year Plan period is a prime period for high-speed development of earth observation in China. RSGS will continue to play its role as the core infrastructure in the earth observation field in China and constantly enhance the capacity of its satellite ground systems to make great contributions to the national economic and social development.

DOI10.3969/j.issn.1000-3045.2013.Z01.014

1 综述

卫星遥感诞生于20世纪60年代,以卫星为平台,利用遥感仪器对地球或其他太空目标进行观测并生成观测数据,经地面站的接收和处理,转化成信息丰富、可供各行各业应用的数据资料。卫星遥感是空间技术服务人类的重要科技手段。

为满足我国遥感事业发展的迫切要求,以邓小平同志和美国卡特总统签订的“中美科技合作协定”为基础,1986年中科院建成“中国遥感卫星地面站”这一国家重大科技基础设施。

经过20余年的不断发展,中国遥感卫星地面站(以下简称“地面站”)已形成完整的卫星数据接收、传输、存档、处理、分发体系,即以北京总部的运行管理与数据处理中心、密云站、喀什站、三亚站为数据接收网的运行格局,数据接收系统、数据传输系统、数据处理系统、数据管理系统、数据检索与技术服务系统协同运行,成为我国对地观测领域的核心基础设施之一(图1—5)。

目前,地面站数据接收范围覆盖全国及70%的亚洲疆土,保存了超过300万景的各类遥感卫星数据,其强大的数据近实时处理和网络分发服务能力,可以为全国广大遥感数据用户提供高质量的数据服务。

图1 密云站全景图图 2 喀什站全景图图 3 三亚站全景图

图4 白春礼院长观看三亚站接收的卫星遥感图像

图5 中国遥感卫星地面站系统构成图

2007年,中科院对地观测与数字地球科学中心(以下简称对地观测中心)成立,地面站整体归入对地观测中心。

2012年,中科院对地观测中心与中科院遥感应用所合并,成立中科院遥感与数字地球研究所,地面站成为其核心科技机构之一。

2 数据接收系统

2.1 全国陆地观测卫星数据接收站网

地面站建成时仅拥有密云一个接收站,接收覆盖范围约占我国陆地国土面积的80%,这种局面长期制约着我国西部地区和南海海域的数据获取和地面站为全国用户服务的能力。

为满足国内外陆地观测卫星数据接收、处理与分发服务的需要,为我国经济建设、社会发展和国家安全提供全面的空间遥感数据支撑,启动了全国陆地观测卫星数据接收站网建设,历经数年,取得重要成果。2008年和2010年,喀什站、三亚站分别建成并投入运行,形成覆盖全国疆土的卫星地面接收站网格局(图6)。

图6 全国陆地观测卫星数据接收站网覆盖范围

为保证各接收站数据及时传送到地面站的数据处理中心,在3个接收站与地面站总部之间建成了高速数据传输专用光纤链路。其中,密云站至北京的链路带宽为1Gbps,喀什和三亚站至北京的链路带宽为155Mbps,可以保证卫星数据在接收后的10—20分钟内传到北京。

密云接收站位于距北京城区约100公里的密云县,北纬40.45°,东经116.85°,1986年开始运行,目前拥有12米、11米、10米、6米天线系统各1套。

喀什接收站位于新疆维吾尔自治区喀什市,北纬39.5°,东经75.92°,2008年1月开始运行,目前拥有12米天线系统两套。

三亚接收站位于海南省三亚市,北纬18.3°,东经109.3°,2010年1月开始运行,目前拥有12米天线系统两套。

2.2 数据接收系统的组成和性能

数据接收系统由天馈伺分系统、跟踪接收分系统、测试分系统、记录与快视分系统、故障诊断分系统、站监控管理分系统和技术支持分系统组成。

不同天线的性能和技术指标有所不同。以各接收站12米天线为例,其主要的功能和性能指标如下:

. 工作频段: S/X

. 系统G/T值:≥35dB/K(X);

≥21dB/K(S)

. 极化方式

X频段:左+右旋圆极化同时(数据)

左/右旋圆极化可选(跟踪)

S频段:左/右旋圆极化可选(跟踪+数据)

. 轴比:≤0.5dB(X)

. 跟踪精度:

优于1/10半功率波束宽度(X、S)

. 调制/解调方式:QPSK、S/OQPSK、8PSK

. 数据接收:

通道数:2路(X数据)

码速率:3—640Mbps (QPSK、S/

OQPSK)、10—960Mbps (8PSK)

. 误码性能:在BER=10-4—10-7范围

内,Eb/N0偏离理论值

QPSK、S/OQPSK:≤ 2.0dB

8PSK: ≤ 2.5dB

3 陆地观测卫星数据的接收

3.1 国际陆地观测卫星

1986年,地面站开始接收美国LANDSAT-5光学卫星数据。1992年,开始接收欧空局ERS-1和日本JERS-1合成孔径雷达数据,初步实现了全天时和全天候的对地观测。1997和2008年,分别实现对加拿大RADARSAT-1和RADARSAT-2的接收,拥有了国际最先进的民用合成孔径雷达观测数据源,多模式、全极化、高空间分辨率等成为其突出的优势(图7)。2002年,开始接收的法国SPOT-5卫星,以其灵活的观测模式、较高的空间分辨率、高质量的可靠运行,成为最成功的业务化运行卫星之一。2011年,开始接收泰国THEOS卫星数据。

图7 吉林白城地区RADARSAT-2 聚束模式影像图

2012和2013年,法国SPOT-6和美国LANDSAT-8卫星相继发射,地面站正在积极进行技术系统的准备工作,预计将于2013年6月开始接收、处理和分发这两颗卫星的数据。

3.2 我国陆地观测卫星

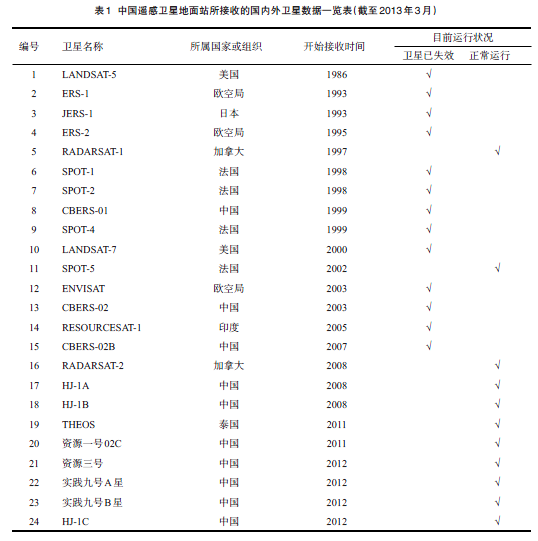

从1999年开始,我国发射的一系列对地观测卫星都由中国遥感卫星地面站负责接收,其中包括CBERS-01、CBERS-02、CBERS-02B、HJ-1A、HJ-1B、HJ-1C、“资源一号”02C、“资源三号”和“实践九号”A、B卫星等(表1)。

卫星。2011年12月22日,“资源一号”02C卫星在太原卫星发射中心成功发射。地面站在第一时间圆满完成了资源一号02C首轨观测数据的接收。密云、喀什、三亚接收站从卫星发射至今一直保持着数据接收的高成功率。

2012年1月9日,“资源三号”卫星成功发射,该卫星是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测图卫星,同时也是我国卫星首次使用双圆极化频率复用方式进行数据传输,码速率为2*450Mbps。地面站在无工程先例、无成熟国内技术与产品、时间紧迫的条件下,攻克了一系列重要和关键技术,在国内首次研究成功频率复用高码速率遥感卫星数据接收系统,并完成了地面系统的改造,主要技术指标达国际先进水平。截至2012年底,地面站已成功接收资源三号卫星数据1 597条轨道,接收成功率达到99.37%(图8)。

2012年10月14日,“实践九号”A、B卫星发射升空。“实践九号”卫星是民用新技术试验卫星系列规划中的首发星,主要用于长寿命、高可靠、高精度、高性能国产核心元器件和卫星编队及星间测量与链路等试验。“实践九号”A、B卫星的数据接收,首次实现了接收过程中的Viterbi和LDPC译码技术上的新突破。

2012年11月19日,我国发射“环境一号”C星(HJ-1C)。该卫星为S波段合成孔径雷达(SAR)小卫星,是我国第一颗民用雷达卫星。截至2012年底,地面站共成功接收HJ-1C卫星109条轨道。

图8 资源三号卫星融合影像——甘肃嘉峪关地区

4 数据处理系统

4.1 国际陆地观测卫星数据处理系统

为向全国用户提供高质量高水平的国际陆地观测卫星数据产品,地面站与加拿大MDA、法国ASTRIUM、挪威KSPT等知名企业合作,相继建成了LANDSAT、SPOT、RADARSAT、ENVISAT、RESOURCESAT-1、THEOS等卫星的数据处理和产品生产系统。

这些数据处理系统及其产品的特点如下:

(1)多类别、多模式的光学与合成孔径雷达数据产品,空间分辨率从1—100米;

(2)专用的辐射校正与几何校正算法,保证了数据处理的高质量;

(3)采用国际统一的数据处理算法和产品格式,保证了与全球数据产品的一致性;

(4)强大数据处理能力,可以保证以近实时的速度为用户提供数据产品。

4.2 数据处理体系的完善和发展

在国家重大科技基础设施项目的大力支持下,地面站完成了一系列重要的装置改造和自主创新项目,使卫星数据的接收、处理、存储、检索等系统能力显著提升,装置的运行水平迈上了一个新的台阶。

“多元卫星海量数据处理与存储系统”不仅实现了数据存储和利用方式的更新换代,而且实现了用户产品生产的自动化运行流程,大幅度提高了系统的数据处理能力和速度,实现了为用户提供近实时的数据产品服务的目标,可在卫星实时监测后1—2小时内就将高质量的数据产品交到用户手中。

“遥感卫星数据异地备份系统”实现了对地观测数据的异地存储、相互检索、动态备份及快速恢复,使国家珍贵的卫星遥感历史数据得到妥善的保存,并为地面站更好地服务于全国遥感用户提供又一强有力的技术基础。

“航天航空综合数据存储、处理与共享系统升级改造”项目在现有卫星数据地面系统体系的基础上,改造、扩充和升级现有的数据存储系统和共享分发系统,建设航空遥感数据处理系统,形成航天航空一体化的综合性地面系统,为目前和未来所积累的大量航空遥感数据的充分利用创造条件。

“LDCM数据接收及快速处理设备”是一套完全依靠自主技术能力研制完成的国外卫星数据接收、记录、存档和产品处理系统,对于提升地面站自主建设运行卫星地面系统能力具有重要意义。

“多元卫星遥感存档数据目录服务系统”于2002年正式上线运行,成为遥感卫星地面站网络数据服务的核心系统。该系统基于WEBGIS技术为国内外用户提供卫星遥感存档数据目录资料的在线检索和数据预览功能。2009年,对网络数据服务系统进行了全面的升级改造,在兼容原系统所有功能的基础上,同时提供产品数据在线订购、订单驱动的自动化数据生产和在线交付以及共享数据在线发布服务等功能。

开展对地观测数据深加工处理技术和增值产品生产研究,不断扩大深加工产品的种类和服务范围,通过技术和系统创新,形成自主品牌,以“遥感影像自动正射系统”为代表,逐步实现了从低端数据产品向高端深加工产品和信息产品的更新换代。

5 典型应用成果

中国遥感卫星地面站装置运行20余年来,在保障性的国家重大卫星数据接收任务完成、公益性的卫星数据共享、典型的应用示范研究等方面取得了突出的成果,真正发挥了国家对地观测领域核心基础设施的作用。

5.1 重大灾害的监测与评估

2010年4月14日,青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级强烈地震。灾情发生后,对地观测中心紧急启动灾情遥感应急响应体系,快速构建了天、空、地一体化地震灾害遥感监测网络。地面站紧急处理了一批玉树地区灾前卫星影像数据,以最快速度申请并接收了灾区雷达及光学卫星监测数据,为灾情监测和分析提供了可靠的数据保障,有力地支持了国家和相关部门的救灾决策和灾后重建规划工作。2010年8月19日,中共中央、国务院、中央军委隆重举行青海玉树全国抗震救灾总结表彰大会,对地观测中心荣获“全国抗震救灾英雄集体”称号(图9)。

图9 中共中央、国务院、中央军委联合颁发的“全国抗震救灾英雄集体”奖状

2010年6月,我国南方大部分省市先后发生严重的洪涝灾害。地面站即刻与欧空局、加拿大MDA等国际卫星组织取得联系,提出灾区监测数据申请计划。利用获取的卫星遥感数据,对地观测中心科技人员重点对江西省抚州市抚河干流唱凯堤决堤区域、湖南洞庭湖区域以及江西鄱阳湖区域进行了持续监测,先后向国务院应急办等部门报送灾情简报6期,供国家决策部门使用,为抗洪救灾工作提供科学参考依据。

5.2 对地观测数据共享计划实施效果显著

2011年3月,对地观测中心开始全面实施面向全国用户的“对地观测数据共享计划”。该计划通过免费网络下载,以及面向国家重大项目的专项共享服务协议两种形式,实现了对地观测中心用户服务形式的重大转变和创新(图10)。

图10 数据专项共享协议签字仪式

目前,该计划提供的免费下载数据是以LANDSAT-5、LANDSAT-7、RESOURCESAT-1、ERS-1/2、ENVISAT等中等分辨率的卫星遥感数据为主,共3万余景(表2)。截至2012年12月31日,注册用户达11 727人,系统访问量为248 808次,下载数据共178 753景次,下载的数据总量为31 933GB。各类数据下载量均呈稳步增长态势。

该计划的实施引起了社会各界的广泛关注和强烈反响。从用户反馈的应用成果报告看,共享数据应用领域广泛,主要用于土地利用及森林、植被变化研究,海洋信息提取及水环境监测研究,资源、环境、生态变化研究,自然灾害监测与评价研究等。共享数据在许多国家级项目(如“973”、“863”、科技支撑计划、自然科学基金等)研究中发挥了基础数据支撑作用,如“国家粮食主产区粮食作物种植面积遥感测量与估产业务系统”项目、“927测绘工程关键技术与示范应用”项目、“全国生态环境监测与评价”项目等,为国家、省、县各级政府部门宏观决策提供了强有力的数据支撑和技术保障。

5.3 为国家重大遥感需求提供持续重点服务

在国家环保部全国生态环境质量评价中,地面站从2008年开始重点保障其对卫星数据需求,实现对全国生态环境进行长期连续监测。几年来,累计提供全国范围的LANDSAT等卫星影像近千景,数据面积达到800万平方公里,覆盖国土面积80%以上。国家环保部利用这些数据,结合其他数据资源,定期发布年度全国生态环境质量报告,为我国生态环境保护、管理提供决策依据。

西部测图工程是为弥补我国1∶50 000地形图中的无图区域而实施的一项重大工程,将完成西部5 032幅空白区地形图的测绘任务,建成西部基础地理信息数据库和专题要素数据库,可为经济建设、国防建设和社会发展提供及时、可靠、适用的测绘保障和地理信息服务。地面站为工程提供了RADARSAT-2等雷达和光学卫星数据上千景,其中85%以上的数据为超精细模式数据。

国家海洋局环渤海湾油污染监测项目是利用多源卫星遥感资料,建立业务化的海上溢油应急响应遥感监测系统,为执法监察提供导航服务,并最终服务于海洋溢油污染应急反应。为满足项目的数据需求和时效性要求,2007年1月以来,地面站共计提供RADARSAT、ENVISAT等卫星数据数千景,监测密度达到每2天拍摄1次,所有卫星数据均按要求以近实时方式(接收后1—2小时提供数据)交付。

6 总结

地面站成立26年来,依靠广泛的国际合作、国家重大专项的支持、自主研制和开发,卫星地面系统的规模和能力实现了快速发展,性能和技术指标居于世界同类地面站前列,所接收、处理和分发的国内外对地观测卫星数据,广泛应用于我国遥感应用各领域。

“十二五”和“十三五”是我国航天对地观测事业高速发展的黄金时期。地面站将继续发挥我国对地观测领域核心基础设施的作用,不断增强卫星地面系统的能力,为国家经济建设和社会发展做出重要贡献。