合成我们的未来

ynthesizing Our Future

ynthesizing Our Future

作者

丁奎岭(中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

黄少胥(中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

黄少胥(中国科学院上海有机化学研究所 上海 200032)

中文关键词

合成化学,绿色化学,材料科学,生命科学,药物

英文关键词

synthetic chemistry, green chemistry, material science, life science, medicine

中文摘要

化学是现代科学的中心,而合成化学又在化学中起着基础和中心的作用。100多年来,合成化学为社会进步做出了巨大贡献,合成物质和合成材料极大地影响和改变了人类的生活。21世纪,合成化学将继续发挥强大的创造力,不断深化学科内涵并拓展与其他领域包括材料科学、生命科学等的交叉与融合。绿色过程将成为合成化学的主题,未来合成化学不仅要为解决现有的和预期的全球性的资源、能源、环境、材料以及食物和健康等一系列问题做出新的贡献,而且有责任改变其在公众中的负面印象。

英文摘要

hemistry has a central role in science, and synthesis plays an essential role in chemistry. Synthetic substances and materials have demonstrated a significant impact in determining the quality of our life in the last century. Although chemical synthesis has now reached an extraordinary level of sophistication, there is still vast room for improvement. In this century, to be more tightly merged with other fields such as material and life sciences, to generate more interdisciplinary areas, is an inevitable trend in synthetic chemistry. Nowadays, synthetic chemistry should pursue "GREEN" process. In this context, the atom economy, the E-factor and 3Rs (reduction, recycling and reuse) of resources must be taken into account in synthetic industry. The greatest challenge of synthetic chemistry, not only, will be immense responsibility to tackle a range of existing or predicted social and global issues associated with resources, energy, materials, the environment, food and health, but also the redeeming the negative impression of synthetic chemistry in public.

化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学,是一门与材料、生命、信息、环境、能源、地球、空间、核科学等密切交叉和相互渗透的中心科学,是发现和创造新物质的主要手段。化学作为一门“核心、实用和富有创造性”的科学,在人类认识自然和改造自然、提高人类的生活质量和健康水平、促进其他学科发展、推动社会进步等方面已经并仍然发挥着巨大的、不可替代的作用[1, 2]。2001年度诺贝尔化学奖获得者名古屋大学的野依良治(R. Noyori)教授指出:化学是现代科学的中心,而合成化学则是化学的中心[3]。

合成化学区别于其他学科的最显著特点就在于它具有强大的创造力,合成化学不仅可以制造出自然界业已存在的物质,还可以创造出具有理想性质和功能的、自然界中不存在的新物质;合成化学通过与其他学科的交叉与融合,产生出了越来越多的跨学科前沿交叉新领域,为合成化学的发展提供了新的机遇,同时也对合成化学本身在不同时空尺度上提出了更高的要求和更大的挑战,因此合成化学需要极高水平的科学创造力,以探索其无限的可能性。

1 合成化学在现代化学中处于基础和核心地位

世界是由物质组成的,化学的研究对象是物质世界,因此化学是人类认识和改造物质世界的主要方法和手段之一。物质的获取除了来自天然以外,人工合成是更为重要的途径。合成化学的发展史可以追溯至古代的炼金术和炼丹术。 1828年德国化学家维勒(W?hler)用人工方法从无机物成功合成了尿素,标志着有机合成化学的诞生。进入20世纪以来,合成化学在创造新物质的过程中,催生、带动和促进了诸多相关学科的发展,为科学研究和新材料的来源等开拓了新的领域。今天我们日常生活中耳熟能详的诸如合成氨、合成尿素、合成医药和农药、合成气、合成油以及包括橡胶、塑料、纤维、陶瓷、分子筛、超导材料等合成材料,无一不同合成化学有关。

合成化学担负着创造新物质、新结构和新功能的首要任务,是化学科学的核心和基础,因此始终处于化学科学发展的前沿。其研究对象广泛、化学过程复杂、结构和性能需求多样,为合成化学方法和理论发展提供了更大的空间和更高的要求,充分体现了化学科学的创造性;同时,合成化学的发展为物质结构??功能关系的阐明以及结构多样性和优异性能的新物质制备提供了可能,是化学工业和医药、材料及能源工业的技术支撑,在促进产业变革和其他高新技术形成中起着关键作用。

1935年尼龙的合成,促进了有机高分子合成化学的发展,并进一步促使了合成塑料、合成橡胶、合成纤维等材料的诞生;有机合成化学是药物和农药研发的源动力,对于药物化学和农用化学品化学的发展提供了物质基础;有机合成化学实现了生命物质如蛋白质、核糖核酸、多糖等的人工全合成,并通过不断地与生命科学领域的交叉融合,促进了化学生物学领域的发展,并不断向合成细胞和生命体系等挑战;无机合成化学为广泛应用的新型无机材料,如耐高温、耐高压、耐低温、光学、电学、磁性、超导、储能与能量转换以及纳米材料等的发展开辟了广阔的天地,这些材料的发展更进一步带动了催化领域(如合成氨、石油炼制等)的发展,合成化学提供的新材料,使空间技术、原子能工业、海洋资源开发等领域得到进一步发展。

总之,合成化学不仅可以仿制自然界少量存在的物质,而且更重要的是能创造更多自然界中不存在的物质,对科学的发展和人类的进步起着非常重要的作用。因此,合成化学是化学的中心,是有机化学、无机化学、药物化学、高分子化学、材料化学等学科的核心。

2 合成化学为人类社会的进步做出了巨大贡献

从古代四大发明中的造纸和火药到现代社会中的通信和航天技术,无不依赖着化学强大的创造新物质的能力。只不过在古代,化学只是一门实用的技术,而现代化学则是一门实用的科学。

回顾人类社会的发展进程,可以看到人工合成的物质和材料在决定人类生活质量方面起着多么重要的作用,从我们的衣食住行到航空航天,无不需要合成化学所创造的物质与材料。目前已知结构的无机和有机化合物高达5 000多万种,反映出合成化学在创造新物质方面的强大生命力和无限创造力。从早期的染料、医药、农药,到石油利用,以及近期的芯片制造、高性能材料等,无一不同合成化学有关。2008年度国家最高科学技术奖获得者徐光宪院士曾经列举20世纪六大发明与技术,包括信息技术、生物技术、核科学与核武器技术、航空航天与导弹技术、激光技术、纳米技术,并指出这些领域的进步都无一例外地需依靠化学手段来合成新的材料,如果没有化学合成技术,上述六大发明与技术根本无法实现。退一步讲,如果缺少上述技术的某一个,人类尚可生存,但如果没有合成氨、合成农药的发明,维持当今世界70亿人口生存的粮食就成了严重问题;如果没有合成各种抗生素和大量新药物技术的发明,人类的寿命和健康就不可能达到现在的水平;如果没有合成化学提供的各种新材料如合成纤维、合成塑料、合成橡胶等,达到今天这样的生活水平是难以想象的[3]。

2.1 合成化学与人类健康

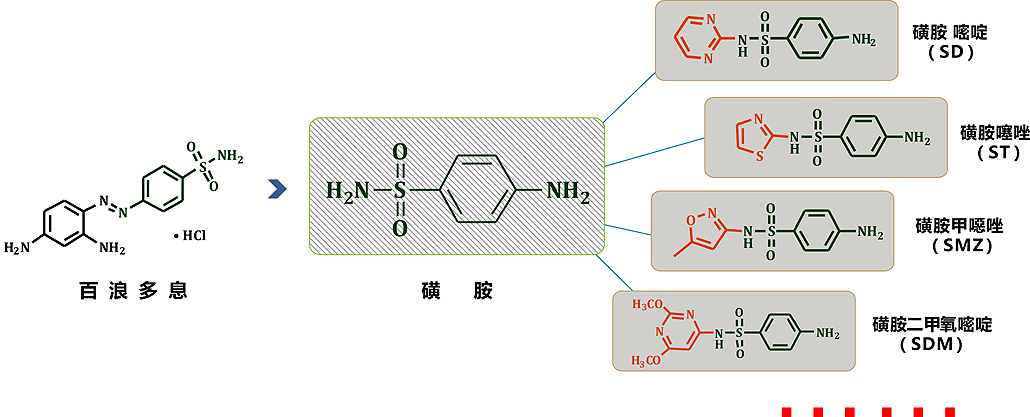

合成化学是新药发现的主要动力和药物制造工业技术进步的源头。20世纪是人类社会发生深刻变化的世纪,在过去的100多年中,特别是20世纪50年代以后,人类的平均寿命和健康水平得到了空前的提高。这一巨大进步很大程度上归功于合成药物的发展,其中最为重要的当属抗菌剂和抗生素的开发。上世纪初,由病原微生物引起的炎症和传染病是人类健康的巨大威胁,当时医生对于流行脑膜炎、肺炎、败血症等这些现在已经十分普通的症状束手无策,甚至人们可能仅仅因一次感染而死亡。19世纪后半叶,在珀金(W. H. Perkin)合成的苯胺类染料的基础上,德国细菌学家郭霍(H. H. R. Koch)尝试用这些染料对细菌进行染色,成功创建了细菌染色法,大大促进了微生物学的发展。同时,科学家在用染料对细菌进行染色的试验过程中,观察到某些合成染料有一定的杀菌作用,1932年,德国I.G.染料工业研究所病理学主任杜马克(G. J. P. Domagk)在试验过程中发现,一种被称为“百浪多息”(Prontosil)的红色的偶氮类染料对于感染溶血性链球菌的小白鼠以及兔、狗等都具有很好的疗效,并以此染料挽救了身患链球菌败血病的女儿,一个人工合成抗感染疾病化学治疗药物的新纪元由此开启。科学家通过对这一药物作用机理的进一步研究发现,百浪多息的杀菌作用实际上是由于其在体内发生降解所生成的产物4—氨基苯磺酰胺(也就是我们熟知的“磺胺”)产生的,从而诞生了磺胺类药物,并挽救了无数人的生命,杜马克也因此获得了1939年的诺贝尔生理学或医学奖。在磺胺的启发下,化学家们又合成了无数的磺胺类似物,并通过研究磺胺类药物的化学结构和抑菌作用的关系,从中寻找更为强效、更为广谱的抗菌剂,现在已经有20多种磺胺类的药物在市场上销售。

磺胺药物只是现在全世界正在使用中的成千上万种化学合成药物中的一员。但是仅从磺胺的发展历程中便可以窥见化学合成所起的巨大作用:不论是最早合成的、与抗菌似乎关系不大的染料,还是基于磺胺改造获得的更为强效的磺胺类药物,都依赖于合成化学所赐。可以想象,没有合成化学,像磺胺这样现在看来再平常不过的抗菌剂根本不可能被发现,更不用说那些结构复杂、利用不断发展完善的化学合成技术获得的、过去很难或者不可能合成的化学药物。

类似青霉素这样的抗生素药物,曾经挽救了无数的生命,但目前的问题是,随着微生物耐药性的增加,抗生素的使用寿命已愈来愈短。而且,由于细菌抗药性的发展,现在青霉素的给药剂量已经比60年前增加了数十万倍。然而,从天然来源发现新结构类型、效果更好的抗生素越来越困难。但合成化学家运用化学合成方法,在青霉素的基础上,通过结构修饰创造出了更多的、效果更好的抗生素系列,比如我们熟知的阿莫西林这样一类“西林”类的抗生素,有效地解决了这一问题。

2009年,全球前200个销售额最大的药物[5]中,至少有140种是化学合成药物,这还不包括那些半合成的化学药物。在今天以及可预见的未来,化学合成药物仍然会是最重要的治疗药物。然而药物中合成化学的作用似乎越来越被忽视,药物的品牌化开发,温情脉脉的药品广告,让人联想到的更多是“生物科技”、“蛋白组”、“基因”这样一些“时尚”的名词,兼以在当今提倡“节能减排”、“绿色环保”的语境下,化学,尤其是合成化学似乎越来越成为其对立面,好像所有牵涉到化学的东西就是“高污染、高耗能、高耗水”的非环保和不健康的东西——这显然有失公允!因为无论公众在感冒时服用的是“泰诺”、“日夜百服宁”还是“白加黑”,也无论这些药物的品牌是多么地出名,它们都是化学合成的产物,并且它们的化学组成其实别无二致。要消除这样的负面的印象,一方面需要化学家们不断地科普宣传,更需要引导媒体进行科学公允地报道。

医学和药物的发展使得人类的平均寿命延长,使人类不再因为小小的咽喉发炎而毙命,不再需要忍受肌肉酸痛,使癌症病人的生命得以延长甚至获得治愈,使HIV感染者有尊严地生活……。尽管合成药物已经为人类的健康做出了卓越的贡献,但未来仍面临巨大的挑战。到目前为止,我们还没有找到普适的药物来治疗日益严重的癌症、阿尔茨海默病(老年痴呆)、心脏病、人免疫缺陷病毒(艾滋病)、糖尿病……。在相当长的一段时间内,化学合成药物仍然是当今世界各大制药公司新药研究的主题。随着合成化学技术的不断发展与进步,药物合成的速度在不断地升级;药理学等相关学科的发展以及计算化学的发展又为合理的药物设计奠定了坚实的基础;随着分子生物学的迅猛发展以及人类基因组的测序完成,越来越多的新的生理机制、药物可能的作用靶点被发现,为化学合成药物的发展提供了更为广阔的平台。因此,合成化学仍将是新药发现的主要动力和药物制造工业技术进步的源头。

2.2 合成化学与生命科学

合成化学为探索生命科学规律提供了重要方法和物质基础。生命的过程归根到底是生物体内一系列的化学变化过程[6]。不论是物理学、生物学还是医学,化学都是这些“理解化学变化的学科”的基础,是一门中心科学。因此越来越多的学科与化学进行融合,并导致了更多交叉学科的出现。人们对生命现象尚未认清的时候,一度认为有机物只有生命体才能产生,人工无法合成,这也是“有机物”这一名词的早期含义。但自尿素这一有机物首次由无机物成功合成以来,彻底改变了人们的观念。同时,合成化学与生命科学就这样第一次被联系在了一起,从此人们开始利用合成化学不断地合成自然界、人体已有的化合物,同时许多自然界不存在的化合物也被合成创造出来。从起初人们只注重于合成化合物的数量和结构以及创造新的合成方法,到现在更重视合成物质的功能和合成方法的效率,合成化学取得的在分子结构复杂性和多样性上的成就极大地推动了生命科学领域突飞猛进的发展。

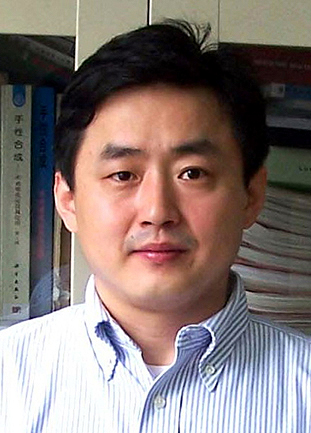

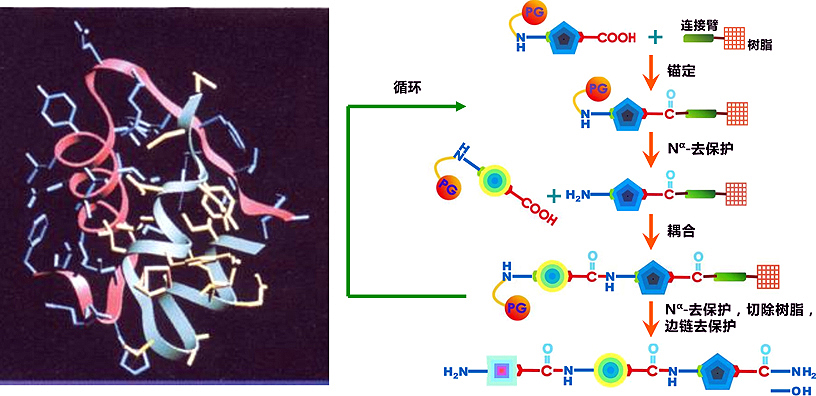

蛋白质(肽)、核酸和碳水化合物(多糖)是构成生命过程的基础物质。化学在这些物质的发现和合成上贡献卓越。20世纪初,费歇尔(H. E. Fischer)提出多肽是由氨基酸通过酰胺键连接而成,1903年,他首次报道了一种合成肽的方法。肽合成技术的不断发展,使得人们在当时就能够合成人体内的许多微量活性肽(如胰岛素、催产素),促进了生命科学在人体激素调控方面的研究。而肽合成技术的突破性进展来自1963年美国人梅里菲尔德(R. B. Merrifield)提出的固相多肽合成技术(SPPS)(他因此获得了1984年诺贝尔化学奖)。这一突破性合成方法的发明无疑促进了生命科学的发展,它不仅使得大多数肽的合成变成了可以通过自动合成仪器实现的“按部就班”的工作,多肽合成的速度和质量也大为提高,为生命科学提供了足量的用于研究的材料,也为医药事业做出了巨大贡献(图2)。梅里菲尔德的方法同样也促进了寡核苷酸等的化学合成的实现,进而推动了生物工程的蓬勃发展。有机合成化学家对生理活性寡糖的模拟合成,不仅能验证天然存在寡糖??生物功能关系的重要结论,而且能为进一步化学修饰,合成自然界不存在但具有强大生理功能的产物创造了条件。合成化学使得碳水化合物的大量制备成为可能,更为重要的是,人类可以根据需要任意设计产物的结构,并通过化学合成使其从纸面上的结构成为实实在在的有用物质。因此,合成化学对于研究寡糖结构??功能的关系是必不可少的方法。

上世纪50年代以来,生命科学的研究尺度进入分子水平,这为合成化学拓展了一个巨大的发展空间。随着人类基因组草图的绘制完成而引发的后基因组时代的到来,使蛋白质组的研究成为生命科学的一个重要方向。科学家们不仅希望了解这样一些体内生物过程的机制,更需要具备调控这样一种过程的能力,从而最终有能力控制、治愈疾病甚至延长寿命。虽然现在已经有些许能够通过调控基因达到这一目的的方法,但是遗传信息并不直接参与生命活动,而是通过控制蛋白质的形成间接地指导有机体的新陈代谢。也就是说,一个基因所含的遗传信息,通过一系列复杂的反应,最终导致了相应蛋白质的形成,蛋白质再参与到生命的各种活动中去。因此我们可以而且更容易从蛋白质水平去进行调控,通过合成一系列的有机小分子或者小肽进行筛选,以调控某些生物过程。这一方法已经成为现代药物发现的主要途径之一。单从数量上看,我们大约需要30万个小分子来调控不同的基因及其下游的生物过程。由于一个合适的调控剂可能要从成百、上千乃至数万个小分子中才能筛选得到,这就需要合成化学家提供300万个甚至3亿个候选的化合物,合成化学大显身手的时代就这样又一次出现在了生命科学领域,这也自然而然地导致了又一个交叉前沿学科——化学生物学的诞生[7]。

化学生物学是研究生命过程中化学基础的科学,它主要是使用小分子作为工具解决生物学的问题或通过干扰/调节正常过程而了解蛋白质的功能。显然这为新世纪化学的发展,特别是充分发挥合成化学的创造力提供了更为广阔的空间。最近,著名杂志Cell Stem Cell刊载了一篇利用化学小分子替代基因诱导“皮肤干细胞”(iPS细胞)的文章[8]。通常情况下,要将成人的皮肤细胞重编程转化为胚胎干细胞(即皮肤干细胞)需要4个基因参与。研究人员利用一种合成的小分子化学物质2-(3-(4-甲基吡啶-2-基)-1H-吡唑-4-基)-1,5-萘啶(RepSox)代替了其中的Sox2和cMyc基因的功能。由于cMyc基因能够促进肿瘤的发生,因此利用其转化成的“皮肤干细胞”并不能用于人类疾病治疗,那么利用RepSox取代cMyc基因产生iPS细胞的方法就具有了重要的生物学意义:这一化学物质为某些需要做移植手术的患者产生更安全的干细胞提供了一种可能的有效途径。更大的惊喜来自于2010年5月,美国遗传学家文特尔(C. Venter)宣布第一个人造合成细胞问世[9]。科学家对丝状支原体细菌进行基因复制,产生合成基因组,然后移植给另一个活细菌山羊支原体,使其成为创造新生命的器皿。这一成果的出现使得人类在未来很可能能够按照需要创造合成基因组,产生“人造生命”,用以制造生物燃料、药物或其他化学品。这一“人造生命”的诞生正是合成化学、分子生物学和其他一系列学科共同作用的结果,体现了人类对改造自然的无限能动性。

2.3 合成化学与现代农业

合成化学为人类的生存发挥了不可替代的作用。19世纪以前,农业上所需氮肥的来源主要是有机物的副产品,如粪类、种子饼及绿肥等,这显然不能满足当时农业的需求。由于大气中4/5都是氮气,因此如何将大气中极其稳定的氮气转化成可以被植物利用的物质形式即所谓的“固氮”,一直是科学家关注的重大课题。

利用氮、氢为原料合成氨的工业化生产曾是一个挑战性课题,从第一次实验室研制到工业化投产,经历了150多年的时间。1909年哈勃(F. Haber)在600℃、 200个大气压下,用金属锇作催化剂,以6%的收率成功地在实验室中获得合成氨,开启了合成氨的新纪元。后来博施(C. Bosch)进一步改进了这一技术(以铁为催化剂),成为著名的 “哈伯-博施法” 合成氨过程。合成氨的原料来自空气、煤和水,是最经济的人工固氮方法。今天,合成氨已经成为最为重要的化工产品之一,世界上每年合成氨产量超过2亿吨,以合成氨为原料的尿素产量达到1.5亿吨,在国民经济和社会发展中占有重要地位。合成氨的工业技术结束了人类完全依靠天然氮肥的历史,农业上使用的其它氮肥,例如硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥,都是以合成氨为原料,大大促进了农业的发展。由于这项革命性的合成技术,哈勃和博施分别获得1918年和1931年度诺贝尔化学奖。合成氨技术作为20世纪最重要的发明,显然是当之无愧的。

合成氨和合成尿素的发展为农作物的生长提供了充足的养料,而合成化学对农业的贡献远不止于此。大量事实表明,合成材料如农用薄膜、滴灌管材、合成农药等同样为现代农业做出了巨大贡献。如果不施用农药,世界粮食产量将因受病、虫、草害的影响而损失1/3。举例来说,在美国,如果不使用农药,农作物和畜产品将减产30%,而农产品的价格将增长50%—70%;由于美国是最大的粮食出口国,这个幅度的下降,会造成世界性的饥荒。不止如此,如果要弥补单产下降引起的粮食供给就必须开垦大量的土地,这必然会造成自然环境的破坏,更多的天然雨林或者森林植被要被用来进行农业生产。如果不用除草剂,人工除草不仅会大大增加农产品的生产成本,土壤流失的风险也将急剧增加;如果不用杀菌剂,不仅花生的产量将下降60%多,由病菌产生的天然毒素(毒性可能强于某些农药)的量也可能会急剧增加,对人类的健康产生威胁;随着世界越来越开放,外来生物的入侵愈演愈烈,如果一个外来生物入侵,不用化学农药应急处理,而使用生物方法则很难在短期内实现完全控制。除了依靠改良品种、提高栽培技术、应用转基因技术以及使用农机、化肥等措施以外,使用农药这一不可或缺的生产资料来防治病虫草害对农作物的肆虐,是提高农作物单产的一个十分重要的手段。我国粮食作物由于使用化学农药,每年挽回的粮食损失达5 800万吨。对于我国这样一个人口众多、耕地紧张的大国,农药在缓解人口与粮食的矛盾中发挥了极其重要的作用

但不可否认的是,农药的长期大量使用,对环境、生物安全和人体健康都可能产生较大的不利影响。上世纪曾一度广泛使用的农药滴滴涕(DDT)就是一个典型的例子, 这给科学家们提出了一个不容回避的现实问题:在充分肯定农药的有利作用的同时,如何充分认识农药对生态环境和人体健康产生的危害以及如何防治农药对环境的污染危害。这既是一个挑战,但同时也为合成化学提供了一个更为重要的舞台。纵观农药的发展历史,从所谓的第一代农药到第五代农药,特别是第三代的昆虫生长控制剂、第四代的昆虫行为控制剂和第五代的昆虫心理控制剂,由过去的杀生、高度、广谱到现在的控制、低毒、选择性农药,这是合成化学与其它科学共同相互协作、相互促进的结果。

同时我们也应该看到,近些年来提倡的“回归天然”、“有机食品”等概念已经深入人心,使得农药似乎成了一个公众敏感的词汇,尤其是在当今食品安全堪忧的语境下,兼以不断涌现在公众面前的晦涩的化学名词,如“三聚氰胺”、“化学火锅”等等,更是将化学推向了“妖魔化”的境地。于是有人建议:人们不要食用任何一种连它的化学名字都读不出来的东西。若真的遵循这样的规则,恐怕没有一个人能存活下去,因为就连我们平日食用的白砂糖都不是所有人都能读得出它的化学名称。将一些化学物质用于食品领域并不是化学学科的错误,这不仅需要执法机关的严格筛查,也需要化学家的科普宣传,以减少公众对化学的误解和负面印象。

2.4 合成化学与材料科学

合成化学彻底改变了人类的生活方式。从人类文明的早期开始,人们就懂得利用铁矿石、铜矿石和木炭一起加热制得铁和铜用来制造各式的铁器和铜器。这些单质状态的金属在自然界是极少存在的,通常都需要化学反应进行制备,这大概是合成化学的开端。人类历史上第一种完全人工合成的塑料是在1909年由贝克兰(L. Baekeland)用苯酚和甲醛制造的酚醛树脂,又称贝克兰塑料。1935年,以茧丝结构为基础,卡罗瑟斯(W. H. Carothers)首次成功地合成了尼龙66,这一发明,促进了有机高分子合成化学的发展。20世纪40年代乙烯类单体的自由基引发聚合迅速发展,实现了包括氯乙烯、聚苯乙烯和有机玻璃等的工业化生产,这是合成高分子蓬勃发展的时期。在第一次世界大战期间,迫于橡胶缺乏,德国人采用二甲基丁二烯聚合合成了甲基橡胶。1930年德国和前苏联以丁二烯作为单体,金属钠作为催化剂,合成了丁钠橡胶。而丁二烯与苯乙烯共聚则可以得到丁苯橡胶,它的性质与天然橡胶相似。事实上,在第二次世界大战期间,德国军队就是因为有丁苯橡胶,橡胶供应才没有出现严重短缺,苏联也用了同样的方法。美国在战后大力研究合成橡胶,首先合成了氯丁橡胶,氯原子使氯丁橡胶具有天然橡胶所不具备的一些抗腐蚀性能。进入50年代,从石油裂解而得到的烯烃主要包括乙烯与丙烯,德国人齐格勒(K. Ziegler)与意大利人纳塔(G. Natta)分别发明用金属络合催化剂合成低压聚乙烯与聚丙烯的方法,两者分别于1952年和1957年实现工业化,这是高分子合成化学的历史性突破,他们因此获得1963年度诺贝尔化学奖。60年代,由于登月工程的需求驱动,导致了可作为太空服原材料、航天飞机高温粘合剂以及超音速飞机的复合材料等耐高温合成材料的诞生。被杜邦公司上世纪40年代发明的特氟龙PTFE(聚四氟乙烯)是另一类性能优异的合成材料,具有耐酸碱、耐高温、极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性,是原子能、国防、航天、电子、化工、纺织等领域不可取代的关键产品。科学家还合成了很多其他有机高分子材料,如涂料、粘结剂、离子交换树脂等等,并制成了很多新的产品。在离子交换树脂基础上发展起来的离子交换膜,在淡化海水、人造肾、药物的定时释放等方面都起着很重要的作用。

无机合成化学为广泛应用的新型无机材料, 如耐高温、耐高压、耐低温、光学、电学、磁性、超导、储能与能量转换以及纳米材料等的发展开辟了广阔的天地,一些无机材料的发展还推动了催化领域(如石油炼制、精细化工等)的进步。近几十年来,一系列重量轻、强度高、耐热性能好的无机纤维,如硼纤维、碳纤维等,以及氮化硅陶瓷、氮化硼陶瓷等耐高温材料的成功合成,为航空、航天技术的发展起到了重要推动作用。例如在波音787梦幻飞机上,由于大面积使用了碳纤维复合材料而大大减轻了飞机重量,据统计,机身制造使用的碳纤维重量占波音787重量的61%,占全机80%体积的构件均为碳纤维复合材料;同样,在空客A380的制造中,也大量使用了合成材料,飞机约25%由高级减重材料制造,其中22%为碳纤维复合材料,使得A380每乘客百公里油耗不到3升,相当于一辆经济型家用汽车的油耗(图4)。

当今最主要的3大合成材料——合成塑料、合成纤维和合成橡胶,它们均主要以石油、天然气或煤等为原料,全球年产量已达数亿吨,当然,今天倡导的可再生原料的应用也离不开合成化学。这些材料在工农业、国防以及人民生活等方面正发挥着巨大的作用。设想如果没有这些材料,我们今天的生活显然是无法想像的。事实上,这些合成材料的发明彻底改变了人类的生活方式。

3 合成化学面临的挑战与机遇

合成化学的主要任务是实现从小分子到大分子、从单分子基元到超分子体系的构筑,实现化学、区域和立体选择性的控制,同时创造出具有理想性质和功能的新物质。进入新世纪以来,10年中已有4次诺贝尔化学奖授予合成化学领域的科学家,反映了这一领域的巨大创造力和活力以及对科学和人类社会的贡献。尽管合成化学已经达到了空前的成熟水平,但基于当今人类面临的诸如健康、粮食、资源、能源、材料、环境和气候等重大问题的情况下,合成化学的发展前景将更为广阔,并将继续在诸多领域发挥不可替代的作用。2001年度诺贝尔化学奖得主野依良治教授指出:未来的合成化学必须是经济的、安全的、环境友好的以及节省资源和能源的化学,化学家需要为实现“完美的反应化学”而努力,即以100%的选择性和100%的收率只生成需要的产物而没有废物产生[3]。因此,如何通过对化学键的选择性活化、断裂与可控性重组,通过弱相互作用的调节精确组装功能超分子体系,实现以100%产率和100%选择性对特定功能物质和结构体系低耗、安全、经济与绿色合成,是合成化学领域的主要挑战。

无论现在还是未来,合成化学的另一明确方向是不断与其他领域交叉与融合,以产生更多的跨学科新领域,从这个角度而言,合成化学需要极高水平的科学创造力和洞察力,以探索其无限的可能性。2001年度另一位诺贝尔化学奖得主夏普莱斯(K. B. Sharpless)教授提出了点击化学(click chemistry)的概念,强调合成反应必须具有高产率、高选择性以及对各种官能团和反应条件优异的耐受性,这一概念的提出为生命科学、材料科学领域提供了全新的理念、方法和物质基础,已经被广泛应用于药物、新材料开发和分子生物学、化学生物学等诸多研究领域,成为目前最实用和引人注目的合成理念之一。

未来的合成化学将继续发挥创造力,不断深化学科内涵并拓展其与其他学科的交叉与融合。针对合成对象和合成过程的可控、高效、低能耗、低排放、高选择性等要求,面向生命科学、材料科学、信息科学、能源科学和环境科学等领域对新物质、新材料和新器件的需求,研究功能导向新物质的设计理论、反应过程、合成与组装方法学;探讨合成反应和物质转化过程的机理与本质规律;借鉴生命体系的生物合成和演化过程,结合物理、材料科学等学科的研究手段和技术,发展新的合成策略,以满足在分子设计指导下定向合成各种特定结构和特定功能化合物及其组装体的需求。

4 合成化学将创造更美好的未来世界

在过去的100多年里,合成化学为人类社会的进步做出了巨大贡献:合成化学为现代农业的发展、解决60亿人生存问题发挥了不可替代的作用;合成化学制造的药物使人类的健康水平得到空前提高;合成化学创造的各种新材料彻底改变了人类的生活方式;合成化学还为探索生命科学的奥秘提供了的重要方法和物质基础。合成化学家不断创造出的合成新方法、对于化学机理的不断明晰使人类可以“驰骋”在整个元素周期系中,不断创造出新的物质,这一过程大大增加了人类在认识自然和改造自然界中的能动性,并创造出了新的生产、生活方式。我们现在已经可以很好地利用自然界诸如石油和煤这样简单、丰富的天然资源,创造出一系列复杂的、更具价值的物质。在不久的未来,我们将能设计、制造出更多具备各种性能、满足人类需求的物质。

当今,人们在享受化学为社会带来的物质财富和丰富多彩的生活时,很少会想到化学所发挥的作用,甚至在公众的心目中,化学反而似乎站在了“绿色”、“环保”的对立面,传媒所注重的也常常是一些化学所产生的危害。对此,科学界一方面要加强科普力度,消除公众对化学科学的误解,另一方面,也要极大地关注科学的“双刃剑”效应,将合成化学发展与社会效益紧密地联系在一起。

绿色化学已经成为未来合成化学的核心理念,其宗旨在于从根本和源头上最大限度地减少对人类造成的危害,这种“绿色化学”的理念在为经济带来繁荣的同时也承担了社会责任。绿色化学并不是一个单纯的口号,它是合成化学研究不可或缺的原则。基于这样的目标,合成反应的原子经济性应予以高度重视,催化剂应使反应过程更加经济、节能和环境友好,应更强调资源的3R(即减量、回收和再利用)[3]。要实现这样的目标,需要科学界、政府、工业界等社会各界的共同努力。除了建立和不断完善相关法律、法规,加大宣传和执法力度,提高全民、全社会的环境保护意识外,合成化学家承担着更重大的责任,因为解铃还需系铃人,由化学而产生的问题应该由化学来解决。要解决这些问题,既要重视技术的改良与进步,更要重视解决基本科学问题,提出新的概念、发现新的方法,并灵活运用其基本原理。我们必须认识到化学在未来世界中的重要作用,重视化学这一基础学科。要创造一个洁净的世界、一个可持续发展的社会,在很大程度上要靠全社会共同努力来实现。相信合成化学一定能够为我们明天更美好的生活发挥其无限的创造力,做出新的、更大的贡献!

致谢 衷心感谢戴立信院士为本文提出的宝贵意见和建议。