科研进展

中文关键词

研究组;国家实验室;相互作用;研究成果;凝聚态物理;新进展;重要进展;量子存储;研究员;型糖尿病

中文摘要

光与物质相互作用领域取得重要进展研究光与物质相互作用以及揭示新奇量子现象,并利用其奇异性质设计新型的量子器件,是人们长期以来一直感兴趣的问题。物理所/北京凝聚态物理国家实验室刘伍明研究

光与物质相互作用领域取得重要进展

研究光与物质相互作用以及揭示新奇量子现象,并利用其奇异性质设计新型的量子器件,是人们长期以来一直感兴趣的问题。物理所/北京凝聚态物理国家实验室刘伍明研究组最近设计了包含二能级冷原子的两个弱耦合微腔的光学系统。他们发现通过调节微腔中的冷原子运动,将包含冷原子的两个弱耦合微腔的光学系统设计成类似超导和超流的电路,产生了一种新颖的量子效应——光子的交流和直流约瑟夫森效应(a. c. and d. c. Josephson effect of photons),并进一步设计了相干光子干涉器件。该研究对进一步认识新奇量子现象,特别是耦合原子——微腔系统的新型量子效应具有非常重要的意义。研究成果发表在2009年1月15日出版的Phys. Rev. Lett.上。

N01组宽带隙半导体SiC非磁性掺杂研究取得进展

物理所/北京凝聚态物理国家实验室陈小龙研究组采用非磁性Al元素对SiC进行掺杂,获得了Al掺杂的4H??SiC单相样品。磁性测量结果表明,通过掺杂Al元素(~0.75atm%)在样品中建立了长程磁有序和自旋玻璃共存的现象,即玻璃态铁磁性。此外,SiC在掺杂过程中极易出现多晶型SiC共存现象一直是困扰研究人员的难题。该研究发现Al元素掺杂具有明显的稳定4H??SiC晶型的作用,为微量元素掺杂稳定SiC晶型提供了一个新的方法。该研究结果为宽禁带半导体中实现自旋长程有序提供了一条新的途径,同时加深了对稀磁半导体磁性起源的认识。该成果发表在近期出版的J. Am. Chem. Soc.上。

科学家刷新冷原子量子存储纪录

中国科大潘建伟研究组与德国、奥地利的同行合作,利用对磁场不敏感的原子态来存储量子态,同时通过延长自旋波波长的实验技术,在国际上首次将单量子存储的寿命延长至毫秒量级。该实验成果将单量子存储的寿命提高了2个数量级,向未来基于量子中继器的远距离量子通信迈出了坚实的一步。研究结果发表在2月1日出版的Nature Physics上,审稿人评价该工作阐明并克服了一个重要的退相干机制,对光量子存储及光对物质的量子操控具有极其重要的意义。长寿命量子存储的实验实现为各种实用化的量子信息处理开创了新的起点,对基于量子存储的线性光学量子计算和基于量子中继器的远距离量子通信具有深远的影响。该论文发表后,英国《新科学家》等多家欧美科学新闻媒体都对该成果做了专题报道。

强场超快科学前沿交叉研究取得重要突破

上海光机所李儒新研究员承担的“强场超快科学前沿交叉研究”项目,于近期通过验收。该项目取得的研究进展与成果主要是:(1)在强场超快激光物理的实验与理论研究方面,首次在实验上采用位相延迟优化的双色场驱动,演示了同时得到加宽和增强的高次谐波超连续谱发射,提出了脉冲宽度和强度可调的阿秒脉冲产生新原理;利用近年建成的飞秒拍瓦级激光装置,成功开展了超强超短激光与高密度、大尺寸异核氘代甲烷团簇的相互作用实验研究,中子产额和中子转换效率均大大优于国际上报道的最好结果。(2)在交叉科学研究方面,采用高重复频率飞秒强激光在氧化锌晶体表面诱导出周期性结构, 特征尺度为100纳米左右,并发现了若干新现象。该项目建立了基于小型化超强超短激光的综合性强场超快极端条件实验研究平台,开展了依托此平台的强场超快物理与高技术前沿以及交叉学科方面的基础与应用基础研究,推动了强场激光物理及相关新前沿和新方向的开拓发展,并为相关战略高技术与材料、生命等交叉学科应用基础研究提供了全新的实验手段与技术条件。

可见光光催化选择性氧化取得新进展

TiO2催化作为一种绿色的氧化方法,在有机污染物降解方面的应用越来越受到重视。紫外光激发TiO2产生的空穴及羟基自由基具有很强的氧化性,能够将大部分有机污染物氧化分解为二氧化碳、水等无机产物。正因为这种无选择性的强氧化能力,使得光催化选择性氧化方面的研究一直进展缓慢。化学所光化学院重点实验室的科研人员利用染料/TiO2可见光光催化反应原理,有效避免了空穴和羟基自由基的产生,在常温常压下直接利用分子氧,高选择性地将醇类化合物氧化为对应的醛,成功将可见光催化用于有机物的绿色选择性氧化反应。研究结果发表Angew. Chem. Int. Ed.上,并被该刊列为Hot Paper。

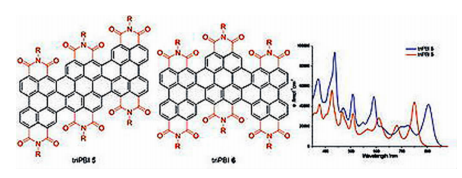

石墨烯纳米带的可控合成与性质研究获新进展

自2004年Geim发现石墨烯(graphene)以来,石墨烯受到了全世界科学家的广泛关注。化学所有机固体院重点实验室的研究人员,在前期工作基础上发现四溴苝酰亚胺在碘化亚铜和L??脯氨酸的活化下可以实现多分子间的偶联反应,得到了不同尺度大小的并苝酰亚胺,实现了酰亚胺基团功能化的石墨烯纳米带的高效化学合成,通过高效液相分离了两种三并苝酰亚胺异构体,进一步结合实验方法和理论计算明确阐明了其结构。此外,研究人员还系统地总结了苝酰亚胺和二并、三并苝酰亚胺的结构、光电性质、轨道能级及其由苝酰亚胺单元的增多所导致的变化规律。此规律的总结将有助于进一步预测和研究具有更多苝酰亚胺单元的石墨烯纳米带的结构和性质,为其在有机光电器件上的应用打下基础。研究结果发表在近期的J. Am. Chem. Soc.上。

大质量恒星距离和银河系结构研究取得突破性进展

紫金山天文台、南京大学天文系、上海天文台研究小组与美国、德国、意大利的专家合作,利用世界上分辨率最高的甚长基线干涉仪(VLBA),对银河系内十几个大质量恒星形成区里甲醇分子宇宙微波激射源进行观测,首次精确测定了银河系部分结构的距离和三维速度,在银河系旋臂结构的测量和研究方面取得了突破性进展。研究结果表明,银河系旋转比以前预计的更快,以前认为220公里/秒,现在估计250公里/秒;银河系的质量更大,大约是现在的1.5倍。这些结果意味着人类能够直接测量银河系的大小和它的运动,对银河系暗物质的估计、精确测量宇宙的大小和年龄具有重要的意义。这解决了用甚长基线干涉仪进行高精度距离测量的一系列具有挑战性观测技术,开创了天文学中三角视差测量银河系内遥远天体距离的新纪元。研究结果已陆续发表,最新结果发表在2月出版的Astrophysics杂志上,该工作被国际专家称为VLBA的一个重大工作,BBC、泰晤士报、今日美国、雅虎等媒体对此进行了报道。

发现罕见引力透镜光弧

星系团是宇宙中质量最大的束缚天体,它的强引力使宇宙深处的背景星系图像被扭曲呈巨大的光弧。因此,星系团的强引力透镜效应是研究星系团物质(包括暗物质)分布、背景星系的性质和宇宙学的重要方法之一。国家天文台博士生文中略等人利用美国公开的SDSS巡天数据,选出近4万个星系团,通过仔细检查每个星系团的图像,发现13例新的星系团强引力透镜系统候选体。其中有2例由于背景星系与前景星系团几乎在一条视线上,而产生了引力透镜光环!这是极为罕见的珍品。该工作以快报的形式发表在Research in Astronomy and Astrophysics上。此前,国际上发现的强引力透镜系统非常稀少,总共约120个星系团显现强引力透镜系统。这是我国天文学家首次从观测数据中直接发现引力透镜光弧。论文投稿并在网上公布后,立即引起英国和美国同类小组的极大兴趣。与英国小组交流表明,有5例与他们发现的候选体重叠,因而是相互独立的发现。美国小组几天之后也公布了他们的结果,并用光谱观测证实了该样本中的2例。我国因为缺乏大望远镜目前无法进行光谱证实。尽管如此,国际上著名引力透镜专家、英国Manchester大学毛淑德博士仍认为这是从大量巡天数据库中做出的新的令人激动的发现。他特地为这篇文章在RAA的发表撰写了新闻评论。

外来植物入侵机理研究进展

版纳植物园生物入侵生态学研究组冯玉龙研究员与美国蒙塔纳大学、墨西哥国立自治大学和印度德里大学的科学家合作,利用同质种植园试验在版纳植物园比较研究了中国恶性外来入侵植物紫茎泽兰入侵种群(中国和印度)和原产地种群(墨西哥)叶氮向细胞壁和光合机构分配的差异,及其生理生态学后果。与已有的研究相比,该研究不仅明确了“资源”(氮)及其分配部位(光合机构和细胞壁),探讨了氮分配进化的生理生态学后果,而且对认识外来植物入侵机理及其防治有重要的意义。研究成果已在PNAS在线发表,审稿专家认为,该文使生物入侵机理研究进入到一个新的水平。

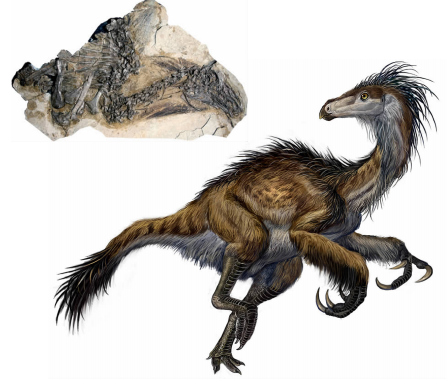

我国学者在羽毛早期演化研究方向取得重要进展

古脊椎动物与古人类所徐星研究员、山东天宇自然博物馆郑晓廷馆长和中国地质科学院的尤海鲁研究员合作,在山东天宇自然博物馆收藏的产自我国辽宁西部白垩纪早期热河群当中的一件被鉴定为北票龙的镰刀龙类恐龙化石标本上发现了一种形态非常奇特的原始羽毛。研究者们推测北票龙的这种扁平单根羽毛可能形成于一种扁平的管状结构,在发育过程中,这种管状结构没有发生分化,直接形成了扁平的单体结构,而如果管状结构的羽枝脊发生分化,就可能形成由多根细丝形成的复合体,对应于羽毛演化的相对高级阶段。基于这种原始羽毛的形态和在动物身体上的分布位置,研究者们推测它可能代表一种展示机构,用于吸引异性或者其他种间交流。如果这种推论是正确的,羽毛的展示功能将代表羽毛最早具有的功能之一,应该出现在飞行功能之前。这一推测也得到了近年来其他一些发现的支持。这种单根的相对僵硬的丝状皮肤衍生结构还发现于其他一些初龙类动物身体上,比如一些鸟臀类恐龙和翼龙,研究者据此推测羽毛可能起源于三叠纪中期或者更早期的原始鸟颈类。这一研究成果是羽毛早期演化研究领域的一个重要进展。该成果发表在PNAS上。

胰岛素耐受/II型糖尿病研究的最新进展

由上海生科院生化与细胞所裴钢院士领导的研究组,经过长期研究发现一种具有多重功能的信号蛋白β??arrestin 2能与胰岛素受体形成信号转导复合体,β??arrestin 2是这一信号复合体的结构核心,它将上游的胰岛素受体和下游的激酶信号分子偶联起来,从而促进了机体对胰岛素的敏感性,β??arrestin 2水平的降低或功能缺失,致使该信号复合体不能正常形成,直接导致了胰岛素耐受和II型糖尿病的发生。该研究组及其合作者发现II型糖尿病患者和模型小鼠中,β??arrestin 2表达显著降低,而补充β??arrestin 2可以有效缓解糖尿病模型小鼠胰岛素耐受和II型糖尿病的症状。该研究不仅揭示了胰岛素耐受和II型糖尿病发生的新机制,并且为胰岛素耐受及II型糖尿病的治疗提供了可借鉴的新策略,提示β??arrestin 2蛋白及β??arrestin 2蛋白/胰岛素受体复合体有望成为研发胰岛素耐受相关的代谢性疾病治疗药物的新靶点。2009年1月5日Nature在线发表了该研究成果。

有丝分裂纺锤体基质研究的新进展

纺锤体是主要由微管形成的纺锤形的动态结构,负责真核细胞有丝分裂过程中遗传物质(染色体)的均等分离。因此,纺锤体的异常会引起遗传不稳定,从而导致细胞死亡或肿瘤、癌症等疾病的发生。上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学所朱学良研究员和美国华盛顿卡耐基所郑诣先教授的合作研究得出以下结果:Nudel和胞质动力蛋白在纺锤体基质组装中发挥重要的作用,进而调控有丝分裂纺锤体的正确形成。2月9日,Nature Cell Biology在线发表了该成果。

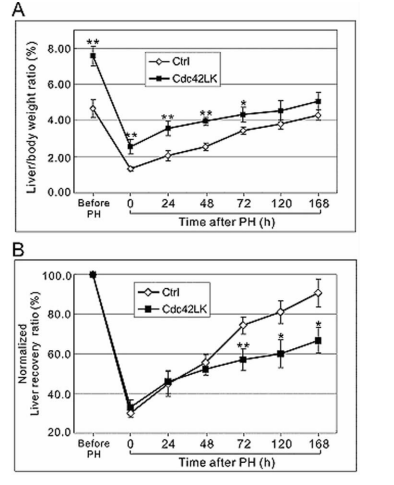

发现Cdc42在肝脏再生过程中调控的新机制

上海生科院生化与细胞所陈正军研究组的袁海心等利用肝脏2/3切除手术模型,研究了Cdc42基因敲除对肝损伤后再生过程的影响。Cdc42在对照小鼠肝脏部分切除后的3—24小时显著激活,证明其参与了肝脏再生过程。而在缺失Cdc42蛋白后,小鼠肝脏的再生能力明显下降,主要表现为肝重回复的延迟。对分子机理的研究进一步显示在肝再生过程中,缺失Cdc42的小鼠肝脏DNA合成水平显著下降,并且细胞周期因子的表达以及数条与Cdc42相关的重要生长信号通路的激活发生延迟。此外,Cdc42的缺失还影响了脂肪转运蛋白ABCA1的细胞内定位,造成肝再生过程中脂肪代谢的异常。该项研究揭示了Cdc42在肝脏再生过程中担负的重要功能,Cdc42在肝细胞中的功能调控是一个复杂的网络,可能涉及到多种不同的细胞内功能和复杂的信号分子通路,对这些问题的阐释对于更深入理解肝脏的生理功能和发病机理具有重要的指导意义。研究成果发表在Hepatology.上。

Leber遗传性视神经病变发病风险研究取得突破

昆明动物所姚永刚研究组与中山大学中山眼科中心张清炯课题组通过合作研究,发现特定线粒体DNA(mtDNA)单倍型类群对Leber遗传性视神经病变(简称LHON)发病与否有重要影响。研究结果发表在该领域国际顶尖杂志《美国人类遗传学杂志》。该研究是目前东亚人群LHON病发情况和线粒体遗传背景之间关系的首次系统性研究,结果不仅对揭示mtDNA原发突变携带者LHON发病与否的相关危险因素有重要价值,而且为进一步阐明LHON复杂的发病机制等后续研究提供了很好的思路和基础,同时对国人LHON发病的遗传咨询和可能的早期干预提供了重要线索。

我科学家提出“天然免疫反应需要T细胞参与”的新理论

生物物理所感染免疫中心唐宏研究员和傅阳心教授在2009年月1月出版的Trends in Immunology上以Do adaptive immune cells suppress or activate innate immunity?为题,系统阐述了他们近来提出的“天然免疫反应需要T细胞参与” 的新理论,这个新理论对于深入了解病毒性感染的炎症反应和病毒清除机理,控制免疫低下病人(新生儿、老年人、放化疗癌症病人、器官移植患者或艾滋病人)机会性感染具有极高的指导价值。文章发表仅2周,已排在该刊Most Read Article的第六名。

我科学家首次发现中国大陆蝙蝠体内存在尼帕病毒

武汉病毒所石正丽研究组首次发现中国大陆蝙蝠体内存在尼帕病毒或尼帕样病毒抗体,提示我国存在尼帕或类似病毒的自然疫源地,并适时向国家有关部门提出了预警;分析了蝙蝠SARS样冠状病毒和SARS冠状病毒所用细胞表面受体的差异,提示自然界SARS样冠状病毒多样性为新病毒的形成和跨物种感染提供了可能;通过对SARS CoV感染和宿主免疫系统相互作用研究,发现SL CoV VLP能在未成熟的DC细胞内上调节CD40、CD80、CD86和CD83等共刺激分子的表达和增加了IL6、IL-10 TNF-a分泌,发现SL-VLP S DNA疫苗也能诱导比SARS CoV VLP 更高水平的抗体和刺激更强烈的细胞免疫效应,为新型SARS CoV疫苗的研究和揭示SARS CoV的致病机理提供重要的线索。

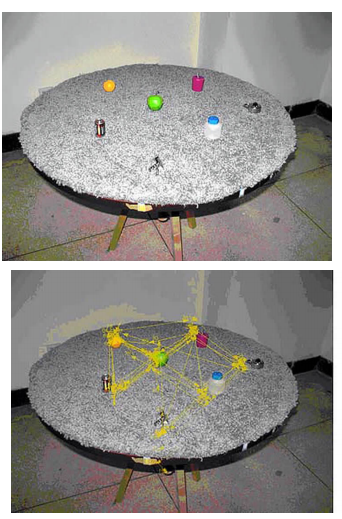

空间认知研究获得新进展

心理所空间认知研究组首次用眼动的方法同时从空间记忆的编码和提取阶段考察空间记忆的特性,发现了场景结构对空间记忆编码和提取过程的影响。以前的研究利用相对位置判断任务证明场景结构影响空间表征,这些结果发现对于具有明显结构的场景,空间记忆表现出依赖于场景结构方向表征的特性。但这些实验都是从提取过程入手来考察空间记忆的特性。该实验利用眼动追踪技术记录人在编码阶段的眼动轨迹。考察场景的结构方向是否影响眼动轨迹(编码阶段),以及是否影响提取过程。该研究首次同时从空间记忆的编码和提取阶段考察空间记忆的特性。该项工作的结果发表在Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance上。

提出一种脑功能研究新方法

心理所杨志、翁旭初与美国Emory大学的合作伙伴开发出一种新的功能磁共振成像数据分析算法。该方法利用独立成分分析在不对脑活动方式作出假设的情况下,将数据分解为多个成分,每个成分代表不同的脑活动网络,这样的分解被执行多次,每个成分在多次分解中的可复制性将被计算,而根据可复制性,这些成分将被排序和平均以获得更加稳定的结果。与目前常用的方法相比,该方法具有显著的优点,一是无需假设脑的工作模式,有利于新的脑功能网络的发现;二是由于独立成分分析是多元统计方法,因此它能同时检测多个成分,每个成分可能代表不同的脑活动特征,而不必事先提出脑活动的模型;三是确定可靠的成分数,在对数据分析过程中去除噪声的影响;四是对成分排序,这种排序在一定程度上反映了不同成分之间的相对强弱关系,从而提供新的信息;五是获得更加可靠的结果。该算法获得的结果要远比一般的独立成分分析方法稳定。该成果目前已发表在Human Brain Mapping上,并被国际多个研究机构所应用。

超疏水与超疏油功能涂层材料研究取得新进展

超疏水/超疏油表面由于在工业中广阔的应用前景(如输油、储油,防油爬行等),近几年来一直为表面功能材料研究领域的热点领域。然而,能广泛地超疏油类特别是各种低表面能液体仍然是这一领域中的一个突出难点,相关报道目前很少。兰州化物所固体润滑国家重点实验室周峰研究员和刘维民研究员领导的研究小组首次在工程材料铝及其合金表面上通过简单快速的电化学反应结合表面修饰方法成功地制备了超双疏表面,该表面可超疏包括水、食用油、离子液体、有机溶剂、有机烷烃、聚合物熔体等各类非含氟液体,特别是对航空润滑油类以及原油都显示出超低的黏附性,还具有防结蜡性能。该结果已在Chem Commun上作为热点文章刊出,最为重要的是该涂层材料非常强的应用背景不仅体现在其优异的超双疏性能,还表现在制备方法为传统工艺,成本低,易操作等特点。同时,在此工作基础上他们还以模板复制方法成功制备了聚氨酯超双疏涂层和其它聚合物基超双疏材料。

低成本高性能系列稀土镁中间合金研制成功

长春应化所稀土资源利用国家重点实验室(筹)孟健研究员课题组,利用在稀土有色金属合金研发上多年的积累和较强的优势,于2003年承担了吉林省科技发展计划项目“稀土镁中间合金的研制与应用”。经过5年多的艰苦努力,他们自主发明了整套具有创新性的“下沉液态阴极电解工艺”制备稀土镁中间合金工艺技术,创造性地将高熔点的稀土和低熔点的镁,利用熔盐电解的方法制备成分均匀的中间合金,解决了稀土和镁的熔点及密度相差悬殊,难以形成合金的难题;突破了稀土金属在镁合金中加入难、成分偏析的关键技术以及熔盐电解和电化学技术;采取一系列降低成本的有力措施研发了成分均匀、低成本、高性能的系列镁-稀土中间合金产品17种,填补了镁-稀土中间合金的空白。该项目研发期间建成了100吨/年生产能力的系列稀土镁中间合金研发基地,并为一汽集团、日本三菱、美国GM等国内外多家单位提供了稀土镁中间合金。项目组还利用该系列稀土镁中间合金成功开发了新型稀土镁压铸合金(AZ91X)、Mg??Gd??Y系和高强高韧稀土镁合金(MB26)等6种高强高韧、耐热抗蠕变稀土镁合金材料,并应用于大马力汽车发动机汽缸罩盖和航空航天领域。该系列新型镁-稀土中间合金的研制成功,为其在航空航天、轨道交通、3C电子产品领域的应用提供了保证,也为东北老工业基地振兴和汽车等制造业的升级改造,增强我国制造业产品在国际上的竞争力提供了重要的材料和技术支撑。该项目最近通过了吉林省科技厅组织的专家鉴定。专家一致认为,项目组自主开发的下沉液态阴极熔盐电解制备稀土镁中间合金的工艺和技术以及研制的系列稀土镁中间合金性能达到国际先进水平,为制造业轻量化提供了可持续发展的轻质、绿色稀土镁合金材料。

多功能钛合金非线弹性形变机理研究取得重要进展

金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室隋曼龄研究组与杨锐、郝玉琳研究组合作,对新型多功能钛合金开展了原位拉伸高分辨电镜观察研究,发现施加应力后这种新型钛合金的初期形变是以均匀形核的位错环运动为主要特征,这些位错环能够可逆地产生、扩张和缩小、消亡;位错环产生的前奏是具有平面剪切特征的局域晶格扭曲,这种晶格扭曲也能够可逆地产生和消失;在外加应力更大的形变后期发生形变诱导的可逆马氏体相变。因此这类多功能钛合金的超弹性机制与形状记忆合金不尽相同:随外加应力增大,晶格扭曲、位错环产生与运动、马氏体相变这三种可逆形变机制依次发挥作用。对这些形变机制演化过程的揭示,不仅有助于深入理解多功能钛合金非线弹性形变的本质,而且为设计新型超弹性金属材料提供了知识基础。该研究结果1月30日由Phys. Rev. Lett.在线发表。

科学家发现纳米孪晶铜的极值强度和超高加工硬化效应

如何制备出稳定的超细特征尺寸的纳米结构材料并探索其本征变形机理长期以来是纳米金属材料领域一大难题。金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室卢磊研究员研究组与卢柯研究员及丹麦Risφ国家实验室的黄晓旭博士合作,利用共格孪晶界独特的稳定界面结构获得了具有超细特征尺寸的纳米结构金属,并发现减小孪晶片层厚度将增加材料的强度。这一发现表明当纯金属的特征尺寸降低至纳米量级时,由于塑性变形机制的变化会导致极值强度的出现,同时表现出一般金属材料所不具备的超高加工硬化效应。研究成果发表在1月30日出版的Science上。评审人认为作者在利用纳米孪晶强化材料本质方面获得了具有重大意义的发现,不但丰富和拓宽了人们对纳米尺度材料塑性变形的本质的认识,同时也为进一步发展高性能纳米结构材料及其应用提供了重要线索。

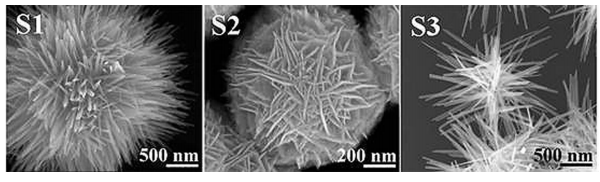

超级电容器电极材料制备取得新进展

电工所马衍伟课题组发展了一种简单的方法,在较低的反应温度下制备出MnO2海胆状微米空心球、纳米团簇、线团状纳米球结构,同时对α??MnO2纳米团簇,ε??MnO2纳米球结构产物的形成机理和电化学性能进行了详细研究。该法制备的MnO2粒径均一,形貌可控。其制备工艺具有过程简单、合成时间短、反应温度低、样品结晶性好、无需表面活性剂、可大规模生产等优点,这为纳米储能材料的制备提供了一条简单、有效而且可调的新方法。该成果在申请国家发明专利之后,将论文发表在Crystal Growth & Design上。这是该课题组在超级电容器储能材料合成研究方面取得的重要进展。目前,MnO2材料由于其结构的多样性及其独特的物理化学特性在离子交换、催化、能源存储等领域有着重要的应用。常规制备α-MnO2空心球微米材料的技术,有模板法和银离子催化法,但模板法工艺相对较复杂,催化法价格较昂贵。该研究无需催化剂,在成本低廉的基础上通过加入高价离子(Fe3+, Al3+)实现对产物的形貌可控,为过渡金属氧化物的合成提供了一条新途径。