珠江三角洲产业结构转型与空间结构调整的战略思考

Strategic Consideration on the Industrial Structure Transformation and Spatial Structure Adjustment in Pearl River Delta

Strategic Consideration on the Industrial Structure Transformation and Spatial Structure Adjustment in Pearl River Delta

作者

樊杰(中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院可持续发展研究中心)

陈东(中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院可持续发展研究中心)

陈东(中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院可持续发展研究中心)

中文关键词

广东省;珠江三角洲;产业结构;空间结构;国土规划;城市区域

英文关键词

Guangdong province;Zhujiang River(Pearl River) Delta;industrial structure;spatial structure;territorial planning;urban region

中文摘要

国家和地区经济在持续高速增长一定时期后,只有及时进行产业结构升级和空间结构调整,才能提升竞争力,实现发展的跨越,这已被许多国家和地区的发展历程所验证。结合中科院牵头完成的《广东省国土规划》工作,针对当前国际金融危机对珠江三角洲产生的影响,本文分析了该地区发展现状及其传统发展方式的负面效应,阐述了产业结构、空间结构优化升级的必然性以及企业生命周期的客观性,并进一步探讨了珠江三角洲打造具有国际竞争力城市区域的战略途径。

英文摘要

It has been proved in many countries and regions that the competitiveness can be promoted and development leaping forward can be realized only by the industrial structure upgrading and spatial structure adjustment after continuously high-speed growth of national and regional economy . Based on the finished research of "Territorial Planning of Guangdong Province" leaded by Chinese Academy of Science and in view of the effect of the present international financial crisis produced on the Zhujiang River (Pearl River) Delta, this paper has analyzed the current situation of the development in this area, the negative effect of its traditional development mode, described the certainty of the optimized upgrading of the industrial structure and space structure, as well as the objectivity of the enterprise life cycle. Furthermore, the authors have discussed the strategic way of how to make the Zhujiang River Delta an urban area with international competitiveness.

珠江三角洲地区是我国国土开发总体架构中沿海和京广两大发展主轴的核心枢纽,是全国城镇体系的一级节点,是全国主体功能区划拟定的3大国家级优化开发区域之一;是率先转变发展方式,引领全国参与世界竞争的主体区域。2006—2008年,国土资源部、广东省人民政府首次采用省部合作的方式,联合委托中科院地理科学与资源所牵头,开展作为全国省级国土规划试点的《广东省国土规划》编制工作。规划旨在塑造和谐、可持续、富有竞争力的国土空间。针对珠江三角洲地区,提出了产业结构和空间结构的优化调整方案[3]。

规划研制完成之际,国际金融危机开始影响包括我国在内的全球经济。作为对外依存度最高的地区,珠江三角洲地区受到的波及首当其冲。出口市场的持续萎缩加剧了成本因素导致的企业关停并转。2008年1—9月,以珠江三角洲地区为主,广东省共关闭、停业、歇业和搬迁企业7 148家。大量企业关闭和工人失业加大了维系区域经济社会稳定的难度,也加大了区域发展模式转型的负面压力。

新一届广东省委、省政府已前瞻性地考虑到发展战略的转型,提出通过“双转移”——“腾笼换鸟”和“腾笼壮鸟”实现珠江三角洲产业结构升级和广东省国土开发格局优化[1]。针对当前所面临的问题,在规划相关研究基础上,本文对该区域产业结构和空间结构的调整做进一步阐述。

1 产业结构和空间结构转型缓慢

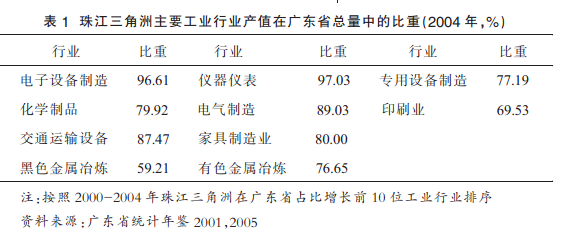

改革开放以来,珠江三角洲地区的率先发展受益于与香港形成的“前店后厂”的发展格局以及与之相对应的劳动密集型、出口导向型的产业体系(表1)。然而,在工业化和城市化高速发展的同时,发展模式和产业结构转型却一直比较缓慢。

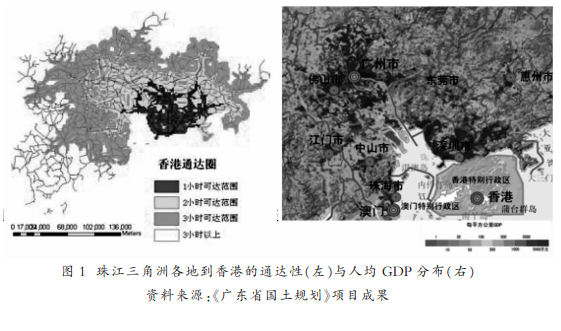

上世纪70年代末,为降低生产成本,香港企业将生产基地转移到珠江三角洲地区,而将销售部门、公司总部留在本地。通过决策地和销售地(店)与生产地(厂)之间的密切合作,发展出口加工业,带动了珠江三角洲地区区域经济的发展。地缘优势作为珠江三角洲地区区域发展的主要驱动力,决定了交通通达性成为影响区域发展的主导因素。与香港联系便捷的珠江东岸地区,始终是香港产业转移的主要区域以及广东区域发展水平最高的地区(图1)。持续“东高西低”的发展格局也反映出珠江三角洲地区区域发展的动力机制尚未转变,仍然延续着“后厂”模式。

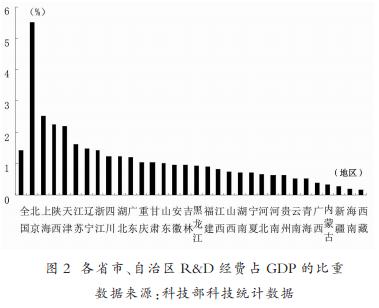

珠江三角洲的“后厂”模式在经济增长方式上的体现,就是没有摆脱以昂贵的资源环境为代价和对劳动力、原材料等生产要素的高度依赖;同其经济发展总量及人均水平相比,自主技术创新因素在经济发展中的支撑作用远远不足。广东省整体科技创新能力,特别是高层次人才、科研基础设施仍然缺乏,R&D投入强度及核心技术和关键技术研发成果相对滞后。2005—2006年,广东省每万人在校研究生为5.3人,低于全国8.4人的平均水平;R&D经费支出占GDP的比重仅为1.19%(图2),也低于全国的平均水平(1.42%)。2007年,220个国家重点实验室中,广东仅有8个,不仅远远落后于北京(72个)和上海(29个),也落后于江苏(16个)和浙江(9个)。与此同时,珠江三角洲地区的高新技术产业对外技术依存度高达70%以上,高新技术领域来自国外跨国公司的发明专利更是占到90%(2005年)[1]。

2 传统发展模式的负面效应

传统的、粗放的、受制于外力的发展模式使得:

(1)资源开发利用效益偏低。2005年,广东省每公顷建设用地实现产值130万元,低于浙江(143万元/公顷)。GDP每增长1个百分点,消耗土地0.33万公顷,土地斑块破碎程度和土地利用功能混乱程度全球少有。珠江三角洲土地开发强度已超过德、法、荷等国家和东京与伦敦等大都市圈,已面临无地可用的局面。广东省单位GDP能耗分别是美、日、英的2.3倍、6.2倍和3.2倍。

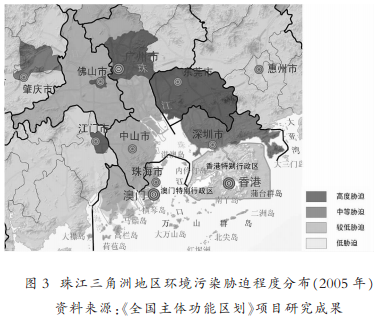

(2)生态环境问题日益严峻(图3)。全省16.2%的省控断面水质劣于五类,珠江三角洲面临水质性缺水的威胁。以珠江三角洲为主体,广东省63%的地区成为酸雨控制区。珠江三角洲城乡混合型污染较重,自然水系遭到严重破坏,水乡景观几乎荡然无存,人居生态环境日趋恶劣,人口健康受到越来越严重的威胁。

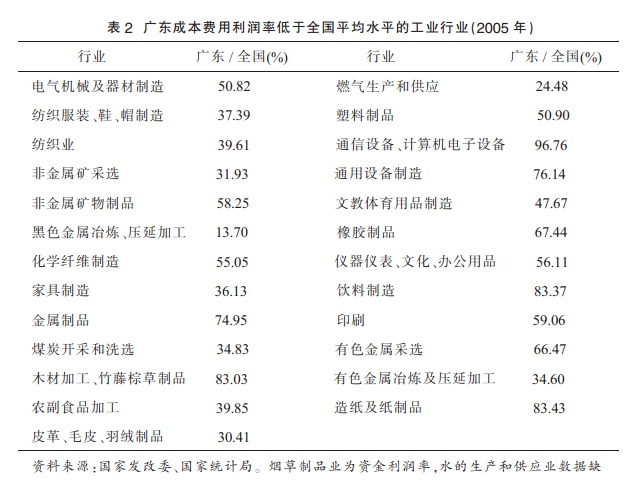

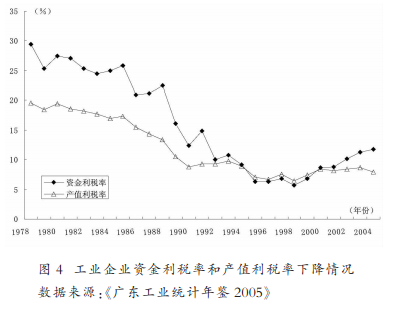

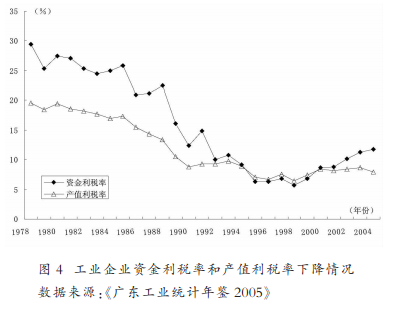

(3)经济效益持续下降。1978年以来,广东工业企业资金利税率和产值利税率大体呈下降趋势(图4)。到2005年,主要工业门类利润水平大多低于全国平均水平(表2)。近年来,每新增1个劳动力新创造GDP 12万元,低于江苏(88万元)、山东(22万元)和浙江(21万元)。

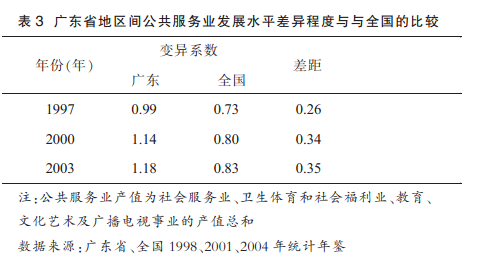

(4)珠江三角洲对全省经济发展带动作用有限。广东省与江苏、浙江和山东等经济发达的省份相比,是省内区域间发展水平差距最大的省份。除了其他因素之外,珠江三角洲因其产业结构特征与增长模式所限、不具备强大的辐射带动作用也是重要的原因。目前,粤东、粤西和粤北山区人均GDP只有珠江三角洲的1/4。全省城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入差距,由2000年的2.67倍扩大到2006年的3.15倍。即使在公共服务领域,广东省的区域差距也大于全国平均水平(表3)。

(5)空间结构演变趋于失衡。过度重视国土空间支撑经济增长的功能,忽视其改善生活与生态的功能。生产空间不断拓展,而生态空间不断萎缩、生活空间质量不断下降。

3 若干理性思考

国家和地区在持续高速增长一定时期后,只有及时进行产业结构升级和空间结构调整,才能提升竞争力,实现发展的跨越,这已被许多国家和地区的发展历程所验证[2]。

3.1 产业结构、空间结构调整的必然性

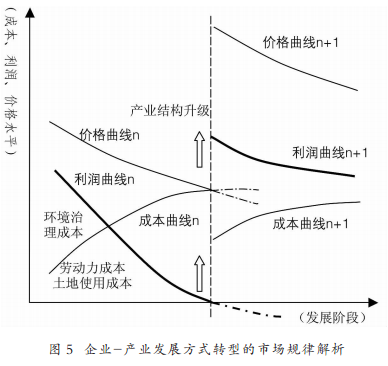

产业结构和空间结构的调整既是市场机制作用下企业应有的必然选择——一开始通常是被动的、痛苦的并要付出昂贵代价的,也是政府应当合理引导的结果——一般要求主动而为,是具有前瞻性的理性行为,当然也是要以短期经济增速下降、失业率增高等为代价的。传统产品需求日益趋稳而成本日益提高、竞争日益加剧使得企业利润空间不断压缩。而新的、高端的需求,新创意和新技术使得提升产业层次可以实现高增长和高回报。由此,产业结构必然升级。升级后的产业对发展环境和区位有着新要求,从而引起空间结构的调整。而为实现国家和地区核心竞争力提升、环境保护等长期的、公共的目标,政府则应采取相关政策加速产业结构升级、引导空间结构优化(图5)[4]。

上世纪70年代,以亚洲4小龙为代表的新兴发达国家和地区经过20年左右的快速经济增长,开始着手转变发展模式。主要通过科技创新为支撑的产业结构升级换代,以及通过企业及产品淘汰或向外转移为主要方式的空间结构优化重整,增强了自身竞争能力,在全球产业链中的位置普遍前移,有效地提高了国家整体发展水平。从1979—2007年,广东GDP年均增长13.8%;除4个年份外,其余年份增长均超过10%。可见,广东省持续高速经济增长的时间已超过发达国家和地区黄金发展阶段所持续的时间及其增长的幅度,按照一般规律广东省、尤其是珠江三角洲地区已步入产业结构和空间结构的转型时期。从珠江三角洲经济发展的环境与社会效益、金融危机的响应状况以及珠江三角洲在全国发展格局的战略地位等综合分析,珠江三角洲产业结构和空间结构的调整优化已迫在眉睫[6]。

3.2 产业结构和空间结构调整缓慢的主要

原因

要素价格的提升乏力是导致该地区发展模式转型缓慢的最主要原因。很长一段时期,土地、劳动力要素价格和环境污染成本保持在较低水平,并未显著提升企业生产成本,产生导致发达国家和地区发展方式转型的外在压力[7]。国际市场的开拓也缓解了国内“卖方市场”向“买方市场”转变带来的压力,使得传统发展模式得以继续。2007年,广东省外贸出口总额占全国的30.3%,外贸依存度达92%。

3.3 企业生命周期的客观性

企业生命周期客观存在,企业消亡是经济活动中的正常现象[5]。统计表明,美国1/3甚至接近1/2的小企业会在3年内关闭。即使在“新经济”的快速发展时期,平均每年有50多万家小企业倒闭。数据显示,珠江三角洲地区关停并转企业类型主要集中在纺织服装等传统、低技术、高耗能行业[8]。这些企业的关停并转既是市场机制“优胜劣汰”的结果,也对转变发展方式提出了必然要求。

针对企业生命周期的客观性,一方面,政府和企业家应未雨绸缪,通过产品结构调整和技术结构调整等前瞻性部署,促进企业规模壮大、企业生命周期延长或企业生产方向转变等,应对市场机制的挑战,在市场和政府力量双重作用下,支撑区域稳定健康发展。另一方面,也必须尊重企业生命周期的客观性,避免通过行政手段降低土地资源成本、减少生产工人应有收入、放宽环境门槛等,以公共资源和工人利益的损失换取企业生命周期的延长;应合理地借助市场规律构筑淘汰机制,通过关闭或外迁企业等方式,实现区域产业结构重组、转型和空间结构调整、优化的目标。

3.4 打造亚太最具发展活力和国际竞争力

的城市区域

珠江三角洲地区产业结构升级和空间结构优化要着力于构建亚太地区最具发展活力和国际竞争力的人口和产业集聚区,构建我国产业层次和服务功能高、区域和城市人居环境优、基础设施供给和公共安全体系健全的城市区域[3]。未来应实现3个提升:

(1)从承担国际传统制造业分工的区域功能,向培育具有国际竞争力的先进制造业基地的功能提升。加快劳动密集型加工业向资金密集型、技术密集型加工业转变,提高现代服务业的比重和水平,着力整合和提升利用两种资源和两种市场的门户功能。积极发展金融业、物流业、信息服务业、科技服务业、商务会展业、外包服务业、文化创意产业、总部经济和旅游业,以壮大规模、优化结构、突出特色、增强功能、提升服务为重点,促进生产性服务业集聚,建设亚太地区现代服务业活动中心。加强区域与国际合作,开放式配置境内外创新资源,建设一批具有国际先进水平的重点实验室、工程中心、工程实验室等科技创新支撑平台。全面提升自主创新能力和科技成果转化能力,创建国家自主创新综合试验区和亚太地区重要的创新中心和成果转化基地。有序推进价值链低端环节和行业向周边区域转移,促进高附加值环节和行业的集聚和发展。积极引导传统优势产业升级,建设先进制造业的引领区。

(2)从更适宜于生产的国土空间地域单元,向最适宜于高级生产的国土空间、最适宜于居住生活的国土空间提升。通过提高生活和生态用地比重、提升生产用地效益、从严控制新增建设用地,通过生活空间与生产空间外移,通过统筹地下空间的拓展开发以及各种空间的立体化综合利用,形成环境优美、功能协调的城市区域。着力提高空间利用效率,构筑集约紧凑的城市空间结构。加强生态廊道、绿色隔离带和城市绿地建设,以山脉、水系为骨架,组合、串联多元自然生态资源和绿色开敞空间,形成多层次、多功能、网络化的区域生态安全格局。充分利用自然生态资源,充分挖掘历史文化遗产、传统街区等蕴含的地方“文脉”,因地制宜地开展城乡风貌整治、景观美化,传承和创新地域文化景观特色,提升生活空间品质,满足人们不断高级化的生态和文化需求,缓解人居环境矛盾。加强老城区的危房改造和城市生活污水、垃圾处理等必要的市政基础设施建设。全面提高社会公共服务设施建设水平,分层次配置区域公共服务设施。建立城乡一体化的综合立体交通网络、城市区域一体化安全供水保障体系、区域性环境污染治理工程体系。

(3)从重视单个城市空间的组织,向更侧重城市群的空间组织和区域整体优势的培育提升。加强内部城市间发展的空间整合,加快与港澳空间开发的一体化进程。在拓展新的开发空间的同时,优化国土开发的空间结构。强化港深、广佛、珠澳3大都市区的有机整合,构建高效、网络化的大都市生产、生活圈。协调广州、深圳与香港在金融、贸易、咨询等现代服务业中心建设方面的合理分工与差异化发展,着力提升区域综合竞争力。统筹珠江三角洲地区产业定位,推动各城市经济功能优势互补、错位发展,共同建设高新技术产业和世界先进制造业基地。整合提升珠江三角洲中部都市区和东岸都市区的发展档次,积极推动西岸都市区的发展,加强珠江三角洲3大都市区之间的功能联系。加快推进资源的统筹高效利用和基础设施的一体化,构筑以高速公路、城际快速轨道交通为主体,连接珠江三角洲各城市的城际高速立体交通体系。推进区域快速交通运输体系与城市交通运输体系的一体化建设,实现珠江三角洲区域快速交通与城市内部交通运输方式的无缝对接,打造均质化的交通运输投资环境。