干细胞(stem cells)是具有自我复制功能及多向分化潜能的细胞,在特定条件下能再生成人体的各种细胞、组织或器官,医学界称为“万能细胞”。干细胞在基础研究和转化医学应用中具有重要意义,在再生医学、疾病模型、药物筛选、精准医学等领域具有广阔的应用前景。

基于常规干细胞存在的不足,干细胞研究兴起了诱导多能干细胞(iPSC)新领域的发展,从而解决了干细胞作为种子细胞的来源问题。iPSC在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等都与胚胎干细胞极为相似,是胚胎干细胞的完美替代细胞。目前,iPSC的研究广泛应用于新药研发、神经损伤修复、心肌细胞修复、组织器官再生或移植等再生医疗研究领域。

目前,干细胞诱导、培养及筛选过程均只能依靠人工操作完成。一方面,由于缺乏对细胞命运变化及iPSC克隆筛选和扩增的实时及定量监控,难以实现干细胞诱导流程的规范化与标准化;另一方面,人工操作效率低、成本高、通量低、安全性差等问题进一步限制了干细胞在再生医学研究领域中的普遍应用。因此,如何实现干细胞自动化、规模化的均质培养与扩增,避免批次不统一、质量不均一等安全性问题,全自动化的细胞制备是iPSC技术走向实际应用亟需突破的瓶颈。

为满足国家战略的需求,针对世界干细胞与再生医学的发展趋势、我国干细胞与再生医学技术需求及干细胞装备研发现状,中国科学院广州生物医药与健康研究院(以下简称“广州生物院”)以原创新技术为核心,利用院内国际领先的iPSC技术、干细胞诱导分化技术等研究成果,结合自动化诱导、培养技术,研制开发具有自主知识产权的全自动干细胞诱导培养设备,实现iPSC/干细胞全自动化培养、移液换液、在线观测、鉴定、克隆挑取、分选及扩大培养,建立基于不同来源细胞及目的功能细胞的自动化分化诱导标准,实现自动化、大规模、高效、安全地获得iPSC/干细胞,促使诱导干细胞这一极其复杂的技术手段通过自动化科学的研究成果传承下去。

|

| 全自动干细胞诱导培养设备效果图 |

|

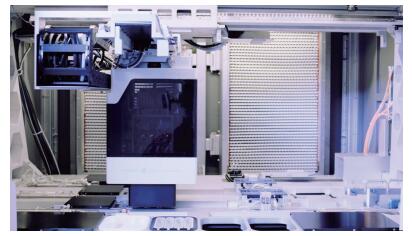

| 全自动干细胞诱导培养设备主机台内部 |

|

| 全自动干细胞诱导培养设备主机台局部效果图 |

|

| 矩阵式自动化培养箱 |

|

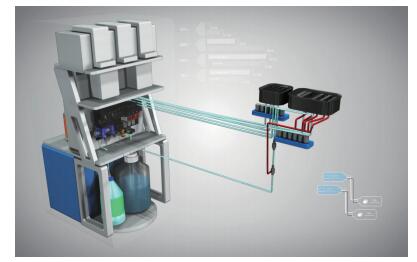

| 自动化液体处理系统效果图 |

|

| 培养皿在主机台与自动化培养箱间进行精确传送 |

在社会效益方面,全自动干细胞诱导培养设备的研制将促进iPSC在再生医学研究领域的实际应用,改善我国高端生命科学仪器装备依靠欧美进口的局面,促进我国在干细胞装备领域的自主研发取得新的突破,推动我国干细胞基础研究和临床应用的快速发展,进一步为干细胞再生医学及精准医疗的研究奠定装备基础。

成果与进展2013年,广州生物院正式启动全自动干细胞诱导培养设备研制项目。项目团队历时4年,集智攻关,攻克8项关键技术,取得多项创新性成果,研制出高通量、自动化的全自动干细胞诱导培养设备。该设备主要由自动化培养箱系统、自动化液体处理系统、显微在线观测系统、自动化克隆挑取系统、培养皿传送系统、设备控制系统六大模块组成。

这是国际首台拥有完全自主知识产权的自动化干细胞诱导培养设备,也是国际上第一个以治疗为目的的干细胞应用高通量设备。该自动化干细胞制备装置无人监守,完全以智能逻辑算法为核心控制架构。机台建立了从细胞培养、移液换液、显微在线观测、算法识别、克隆挑取及设备控制的装备技术,全程自动化可控,培养过程可以通过手机APP端监测。华大基因研究院、华东理工大学等多家用户单位对设备进行了用户试用,进行了iPS细胞诱导的自动监测、识别以及克隆挑取等工作,验证了设备的可行性以及高效性。

全自动干细胞诱导培养设备从诱导多能干细胞重编程全过程研究出发,建立全程自动化细胞培养诱导技术体系。该设备的核心技术是利用人工智能机器学习辅助无损无标记分析手段,建立以细胞极性变化为基础的命运调控的Hiden Markov Model数学模型,从而指导细胞重编程理论在干细胞获取领域从理论模型到制备整机技术的全线突破,实现诱导多能干细胞(iPSCs)及干细胞的制备。

|

| 全自动干细胞诱导培养设备 |

|

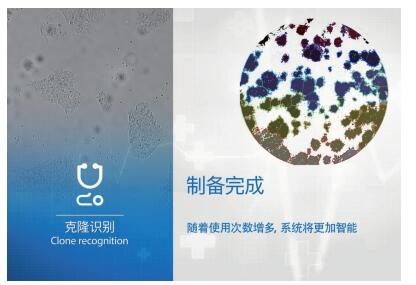

| 算法识别 |

该项研究成果可运用于:①诱导机理研究、分化调控网络研究等基础研究;②安全性研究、再生医学(如干细胞治疗)研究、干细胞库建设等治疗应用研究;③功能化细胞(如表达载体细胞)的建立及改进、疾病模型、G蛋白偶联受体(GPCR)药物筛选等生物医药研究;④单克隆抗体制备以及多环境参数下的多维原代细胞培养。自动化智能技术可实现每月24人/次为周期的GMP级别的细胞制备通量,为我国的生物先进制造提供了上游细胞来源的装备保障。

核心、共性关键技术 自动化培养箱培养箱主要是为细胞培养提供适当的温度、湿度和气体环境,保证细胞的培养处于合适的环境。该项目通过气态模拟等数学模型建立了独特的均一性环境控制技术,保证箱体内温度、湿度、二氧化碳浓度均一性控制;突破了维持环境均一性关键技术难点。

液体处理系统液体处理系统为iPSC诱导培养提供试剂及废液处理的重要场所。液体处理系统突破了液体精密处理、液面高度识别与管道无菌及清洗便捷性的关键技术。保证了换液、清洗、消毒等程序正常运行,同时,全面提升了管道洁净度。

显微在线观测系统显微在线观测系统能够显微实时在线观测高清晰度影像,并记录包括图像信息在内的相关信息,客观记录细胞重编程过程,为iPSC机器视觉深度学习建立样本库提供素材。显微在线观测系统通过全自主研发的read-onski技术,能实现实时对焦、变焦、连续不停歇的成像采样;实现了在5 min内对整个6孔培养皿达到1 μm分辨率的高效成像。

iPSCs识别图像处理算法通过每6 h对细胞成像并自动获取细胞信息,基于机器学习识别成熟的iPSC克隆,首次实现了自动化鉴别靶细胞。识别算法的应用实现了以机器学习及人工智能算法为判定的细胞重编程命运的自动化诱导。通过整个iPSC克隆成熟的曲线趋势以及克隆的成熟程度,实现了克隆挑取的早期预测。

|

| 研发团队 |

iPSC克隆检测中使用了自动化的图像系统,利用隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model)完成对iPSC诱导过程的预测,并引导自动化选择iPSC克隆,进行挑取。对被识别的克隆采用具有吸取和裁剪双重功能的钢制针头进行高精度挑取。

产业应用本项目完成国际首台全自动干细胞诱导培养设备研制,整机技术具有基础性和原创性。目前各医院细胞治疗临床应用迫切需要干细胞制备装置,该装备已逐步在各研究单位或一级医院研究中心推广。该设备降低了人为干预,实现多人份、低成本、高品质、一体化的干细胞生产,社会效益巨大。

基于本项目已取得的研究成果涵盖基础研究、应用研究和开发研究全过程的生物技术自主创新体系,这将为实现本领域整体“并跑”、部分“领跑”,初步建立系统的生物技术创新体系,突破一批核心关键技术难点。

专家点评中国科学院广州生物医药与健康研究院全自动干细胞诱导培养设备研究项目团队历时4年,攻克8项关键技术,取得多项创新性成果,该设备利用隐马尔可夫模型完成对iPSC诱导过程的预测,并引导自动化选择iPSC克隆;对识别的克隆通过可以产生剪切力的钢制针头进行高精度挑取。研制出具有自主知识产权的集自动化培养、显微在线观测、识别算法及自动克隆挑取功能于一体,国际上首台全自动、大规模、规范化诱导及扩增的干细胞诱导生产系统。该设备的成功研制将促进iPSC在再生医学研究领域的实际应用,推进我国在干细胞装备领域的自主研发进程,推动我国干细胞基础研究和临床应用的快速发展,为干细胞再生医学及精准医疗的研究奠定基础。

——夏洋,中国科学院微电子所,研究员