核磁共振是研究物质结构与性质的一种关键技术,在原位检测、无创分析等方面具有独特的优势。半个多世纪以来,核磁共振技术及其应用飞速发展,迄今为止相关研究成果已获得5次诺贝尔奖,现已成为生物、化学、材料、化工、食品、资环、医疗等领域不可或缺的重要工具。由于核磁共振波谱仪具有集成度高、功能复杂、多学科交叉、需求多元化等特点,我国长期依赖进口,每年进口量达100多台,仪器购置成本数亿元人民币,仍无法满足科研需求。这不仅耗费国家巨额经济资源,更极大束缚了我国相关科研工作的深入与水平的提升,严重制约着核磁相关技术的创新与发展。因此打破发达国家的谱仪技术垄断,研发具有自主知识产权的新一代高场磁共振波谱仪,实现谱仪国产化是我国核磁共振科学家长期以来的梦想和奋斗目标。

进展及成果中国科学院武汉物理与数学研究所作为综合性核磁共振基础与应用研究机构,在核磁方法、技术和应用方面具有深厚的积累。早在20世纪70年代,该所就开展了波谱仪的研制工作,并于2007年承担了国家“十一五”支撑计划课题“ 300 MHz—500 MHz核磁共振波谱仪的研制”。在叶朝晖院士的指导和带领下,团队成功研制出具有自主知识产权的新一代高场核磁共振波谱仪原型样机,为核磁共振波谱仪的国产化奠定了坚实的基础。

2011年10月,在国家重大科学仪器设备开发专项“ 500 MHz超导核磁共振波谱仪的工程化开发”支持下,经过3年努力,研发团队秉承“求实创新,软硬兼顾”的理念,在前期工作基础上,完成了谱仪核心部件——主控制台的升级与优化,并同步发布谱仪实验控制与数据处理应用软件SpinStudio,且不断完善软件功能,提升用户体验。此外,研究团队还致力于系统关键部件的改进与优化,尤其是高精度、多通道宽带低噪声信号源,其性能已赶超国际一流商业产品(PTS)的性能指标。通过初样、试样、正样等多阶段迭代开发,完成了20余台谱仪的研发与生产;其中包括2台600 MHz谱仪、5台500 MHz谱仪、10余台300 MHz和400 MHz谱仪。经测试,谱仪性能、功能均达到或超过项目指标。配套软件SpinStudio中集成了具有自主知识产权的自动匀场、自动基线校正、自动相位校正等功能,有效地缩短了实验准备时间,简化了实验操作与数据处理。

除仪器开发外,项目组还与武汉中科麦特技术有限公司、武汉大学、湖北大学、贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室等多家单位合作,推动高场磁共振波谱仪的应用研发工作,完成了新型表面活性剂性能研究、天然产物鉴定、代谢组学等核磁应用与技术的研究,培养了一批核磁相关领域的专业人才。

项目实施期间发表研究论文48篇,其中SCI收录论文33篇。申请发明专利28项,申请软件著作权20项,其中核心专利“核磁共振控制台”获得第16届中国专利优秀奖(图 1左)。技术成果获得湖北省技术发明奖一等奖(图 1右)。2017年4月项目顺利通过由科技部组织的综合验收工作,评分高达98.1。

|

| 图 1 2014年第16届中国专利优秀奖(左图),2013年湖北省技术发明奖一等奖(右图) |

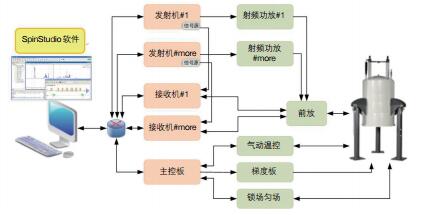

实现了多通道射频发射单元、接收单元、场频联锁单元、梯度单元以及外设控制单元的模块化设计。分布式核磁共振仪器系统架构如图 2所示。相比于Bruker公司生产的AvanceⅢ谱仪控制系统结构的总线式控制方式,分布式控制技术不再需要复杂的脉冲序列控制器,有效地减少了各个模块之间的耦合,使得核心控制单元的数目不受限制,从而实现了核心部件的模块化扩展,为实现集核磁共振波谱(NMR)、磁共振成像(MRI)、动态核极化(DNP)及电子顺磁共振(ESR)多功能于一体的数字化谱仪提供了基础。系统采用高速串行总线通信协议,提高了系统的稳定性和可靠性,且便于维护。

|

| 图 2 分布式多核多通道核磁共振控制系统示意图 |

Bruker公司生产的AvanceⅢ谱仪并没有实现全数字化,在中频部分仍采用了部分的模拟电路,最后需用两个ADC进行正交采样,增加了设计成本,且接收机性能受两路正交模拟电路影响较大。而本项目发明的全数字化接收机仅需要一个ADC直接进行中频的采样,从而有效地消除了正交采样不平衡引入的镜像峰和轴峰。目前商用谱仪的镜像峰强度约为原谱峰的0.1%,而采用全数字化接收机后则完全消除了镜像峰,提高了谱图分析的准确性。

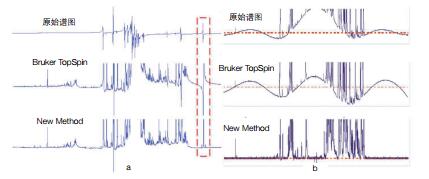

提出了高普适性的自动相位校正新方法及自动基线校正新方法与Bruker公司TopSpin软件中的数据处理算法进行比较,项目组提出的自动相位校正方法(new method)针对溶剂峰压制等谱峰发生畸变的数据能够获得更好的校正结果,相位偏差由原有的45°降低为0.1°,(图 3a)。自动基线校正的比较结果显示了项目组发明的方法更适用于谱图基线畸变严重的数据,如图 3b所示,校正后积分值与理论值偏差小于4%,而经现有的自动基线校正方法校正后,数据积分偏差则大于50%。

|

| 图 3 使用高普适性新方法后的效果对比 (a)自动相位校正效果对比;(b)自动基线校正效果对比 |

实现了全数字化锁信号射频收发与补偿,提高了主磁场的长期稳定性;提出了基于相位编码的梯度匀场方法和基于吸收线形二次矩的自动搜索匀场方法等多种自动匀场技术,明显缩短了获取高分辨谱图所需的匀场时间。

技术应用及工程化在众多涉及核磁共振仪器技术的国家重大工程和科研项目中,都采用了本项目的技术成果,相关应用项目包括:国家重大科研装备研制项目“ 9.4 T超高场代谢成像磁共振系统控制系统”;国家重大科研仪器研制项目“多核素同步一体化肿瘤分子成像仪器研制”;国家强磁场重大科技基础设施项目“用于25 T磁体的1.066 GHz核磁共振谱仪系统”;国家科技支撑计划项目“核磁共振超导磁体技术的研究和开发”;中科院支撑服务国家战略性新兴产业科技行动计划专项“超导核磁共振波谱仪”;中科院科研装备研制项目“超快弛豫活体组织磁共振微成像系统研制”“脉冲动态核极化-核磁共振分子影像装置”和“ 3 T动态核极化-核磁共振波谱/成像仪”。

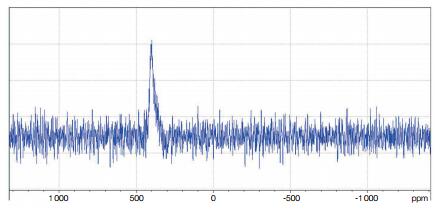

应用案例1:本项目技术为“用于25 T磁体的1.066 GHz核磁共振谱仪系统”项目搭建了国内首台1 GHz以上的核磁共振系统通用控制台,并成功在稳态超高强磁场中检测到1 μL微量样品13C NMR信号(图 4),在国内首次实现29.866 T稳态超高强磁场场强的精确标定,为今后研制超高场核磁共振谱仪打下了基础。

|

| 图 4 B0=29.866 T,测得的1 μL微量样品13C NMR信号 |

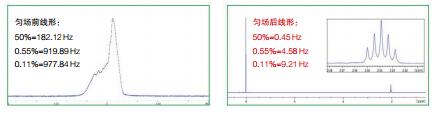

应用案例2:本项目技术为“ 400 MHz核磁共振超导磁体技术的研究和开发”项目提供了谱仪控制台,且本项目的自动匀场技术应用于该项目研制的磁体,将磁场从均匀度10−6提高至10−9,匀场时间由不使用本技术时的8天缩短至不到6小时(图 5)。

|

| 图 5 匀场前后线形对比 (a)匀场前样品:0.1 mg/mL GdCl3, 1% H2O, 99% D2O;(b)匀场后样品:1% CHCl3, Acetone-d6 |

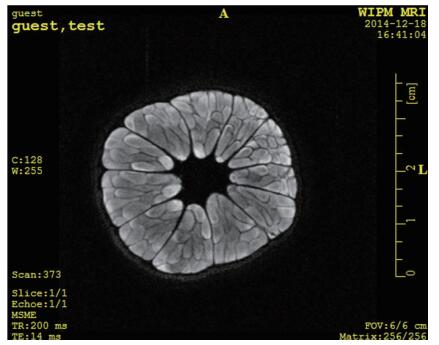

应用案例3:本项目技术应用于“ 9.4 T超高场代谢成像磁共振系统控制系统”,成功研制出高场代谢成像磁共振系统控制台。在B0=4.7 T磁场下,获得了清晰的橘子1H MRI图像(图 6)。

|

| 图 6 B0=4.7 T,测得的橘子1H MRI图像 |

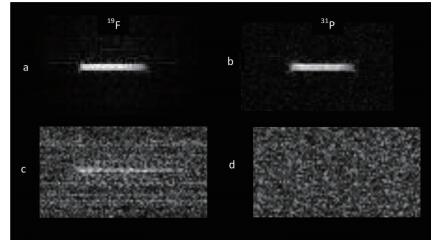

应用案例4:本项目技术应用于“脉冲动态核极化-核磁共振分子影像装置”,成功研制出集NMR、MRI、DNP功能于一体的DNP-MRI实验样机,并在B0=0.35T磁场下首次获得了19F和31P的并行采集像(图 7),有望促进低场杂核成像技术的应用和发展。

|

| 图 7 B0=0.35 T,测得的19F和31P的并行采集像 (a)加微波采集的19F图像;(b)加微波采集的31P图像;(c)未加微波采集的19F图像;(d)未加微波采集的31P图像 |

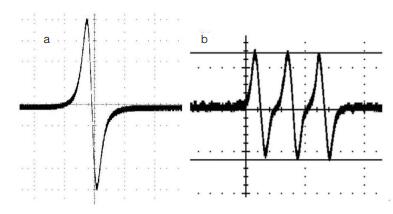

应用案例5:基于本项目技术及“脉冲动态核极化-核磁共振分子影像装置”研制基础对谱仪功能进行了扩展,自主研发了顺磁共振谱仪,并在B0=0.35 T磁场下获得了良好的电子顺磁共振信号(图 8)。

|

| 图 8 B0=0.35 T,测得的ESR信号 (a)0.4 mol/L TEMPO;(b)0.02 mol/L TEMPO |

中国科学院武汉物理与数学研究所以本项目高场核磁共振波谱仪技术组建了武汉中科波谱技术有限公司,与国际知名磁体供货商英国牛津公司合作生产超导磁体,在瑞典设置探头研发中心,实现了超导核磁共振波谱仪全套技术和产品的国产化。所生产的谱仪已销售到全国各地,目前已安装到位的用户有38家,另有大量用户已经预定安装。用户类型涵盖了科研院所、高校、制药/环保企业以及专业检测机构等,如北京大学、浙江大学、南开大学、西北大学、温州大学以及中国科学院上海药物研究所、兰州化学物理研究所、长春应用化学研究所等。谱仪在使用过程中得到了用户的一致赞誉和好评。

本项目核心技术具有完全自主知识产权,提高了我国重大科学仪器装备的技术水平,打破了国外公司在高场核磁共振波谱仪领域的长期垄断,实现了我国高场核磁共振谱仪技术从无到有的突破。项目研发的核磁共振波谱仪(图 9)在化学、生物学、材料学等众多应用领域部分替代进口设备,每年为国家节省数千万元外汇支出。项目相关技术满足了国家多项重大工程与科研项目的技术需求,降低了高端仪器的应用门槛,促进了核磁共振波谱分析方法的普及应用,在核磁共振技术人才队伍培养(图 10)、核磁共振谱图数据库的建立等方面做了许多基础性工作。项目通过产业技术合作,为我国大型科学仪器的国产化战略实施迈出了重要步伐,并带动了人口健康与医疗设备产业的快速发展,具有重大的社会价值和经济效益。

|

| 图 9 500 MHz核磁共振波谱仪 |

|

| 图 10 研发团队 |

以叶朝晖院士和刘朝阳研究员领衔的研究团队在国内开创和引领了超导核磁共振波谱仪研制领域。创新系统架构是打破国外技术垄断和推动谱仪升级的关键问题之一,该团队在国际上首次提出了分布式可扩展的核磁共振控制系统理念,该系统架构已被国际广泛认可,并成为行业发展趋势被国际主流谱仪厂商跟进;在国际上首次实现了核磁共振、动态核极化与磁共振成像等技术的多功能原位融合,能用于原位生物大分子的极化增强和时-空信息的同步可视化,引领了核磁共振仪器研制技术的最新发展方向。该团队成果打破了欧美发达国家在核磁共振谱仪领域40余年的技术垄断,谱仪系统各指标达到国际领先水平,近10年来国内大科学装置等重大工程和重点项目在核磁共振控制领域的技术几乎均由该团队提供支撑,是我国科技工作者在磁共振波谱研究领域做出的不可多得的创新性贡献。

——樊明武,中国工程院院士,华中科技大学教授

中国科学院武汉物理与数学研究所在国内率先研制出了300MHz—500MHz核磁共振谱仪原理样机并解决了600多个可靠性问题,完成了工程化开发。该谱仪系统采用分布式可扩展系统架构,减少了95%的背板总线,有效提高了可靠性和可维护性。该谱仪系统采用了快速获取高质量谱图的自动相位校正和自动基线校正方法,并自主研发出相关软件,与谱仪垄断商家Bruker公司的谱仪软件相比,具有更优的校正结果,适用于海量数据处理,契合了大数据处理的科学实验发展方向,极大地改善了用户体验。该研发单位在武汉建立了高场核磁共振仪器整机的生产线,实现超导核磁共振波谱仪全套技术和产品的国产化,是国内唯一集谱仪研制、生产、销售于一体的生产基地。谱仪产品通过了ISO9001质量体系认证,已在北京大学、南开大学、上海药物所等38家国内著名高校和科研院所实现装机应用并成功销往国外市场,打破了国外厂商在核磁共振仪器领域的技术垄断,填补了谱仪国产化的空白。

——祝世宁,中国科学院院士,美国光学学会会士,南京大学教授