科研装备创新能力是衡量一个国家科技创新能力的重要标志之一。现代科学技术的进步越来越依靠科研装备的创新和发展,科研装备的重大突破,往往催生新的科研领域,产出重大创新成果。迄今为止,至少有1/3的诺贝尔物理学奖和化学奖授予了那些在测试仪器和实验方法方面有重要突破性创新的科学家。

深紫外光,是指波长短于200 nm的波段,是深紫外前沿研究的核心。由于过去主要依靠同步辐射和气体放电等非相干光源,长期以来,该波段一直缺乏实用化、精密化激光源,制约了深紫外波段科学仪器和前沿研究的发展。我们开发的深紫外全固态激光源(DUV-DPL)采用半导体激光二极管泵浦固体激光器作为基频源,经多级非线性变频产生深紫外激光,易于精密化、实用化。与非线性光源相比,相干光源深紫外全固态激光(DUV)能量分辨率提高了约1个量级,光子流通量提高了约5个量级,光子流密度提高了约7个量级,可实现纳秒、皮秒和飞秒多种方式运转,能达到约10 nm体效应探测,非常利于开发DUV装备(表 1)。DUV-DPL可在前沿科研中观测新现象,获取新数据,作为新手段,开拓新方向,在物理、化学、信息、材料、生命、资环六大学科领域都有重大应用前景,目前已取得了一批初步的前沿成果。

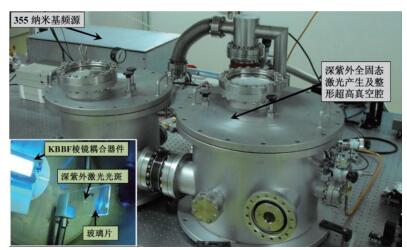

中国科学院理化技术研究所(以下简称“理化所”)陈创天院士团队和许祖彦院士团队,在深紫外非线性光学晶体、激光光源及前沿应用研究领域取得重大突破:在国际上首次生长出大尺寸、高质量深紫外非线性光学晶体氟硼铍酸钾(KBBF),发明了该晶体棱镜耦合专利技术(获中、美、日专利授权),率先发展了倍频产生深紫外激光的先进技术,创建了KBBF族晶体生长与器件制备平台和深紫外全固态激光源研发平台;首次实现了DUV输出,并研制成功12种18台实用化、精密化DUV-DPL。

利用这些光源,与院内单位合作,研发成功12种16台新型DUV-DPL前沿装备,不断推动着科学仪器行业进步:①高能量分辨角分辨光电子能谱仪、自旋分辨角分辨光电子能谱仪、飞行时间角分辨光电子能谱仪,主要技术指标(能量、动量和自旋分辨率)成量级提高,开发多种新功能,促进了光电子能谱仪升级换代;②将光发射电子显微镜的观测精度拓展到纳米尺度;③将光致发光谱仪、拉曼光谱仪、激光磁光与磁圆(线)二色性谱仪、高灵敏度深紫外/红外离子化检测质谱光谱仪及调制反射光谱仪延伸到深紫外激光波段,使近7 eV的超宽带隙半导体光致发光研究成为可能;④将光化学反应仪应用提升到高级激发态,从而实现有机化合物高级激发态光物理和光化学过程研究;⑤将光耦合扫描隧道显微镜扩展到深紫外激光波段,使小纳米系统激发态的探测成为可能。打造了深紫外“晶体-光源-装备-科研-产业化”自主创新链,推动了我国大型科学仪器的发展,使我国在该领域的研究处于国际领先地位,目前深紫外全固态激光相关技术禁止出口。

|

| 177.3 nm固定波长深紫外全固态激光源 |

|

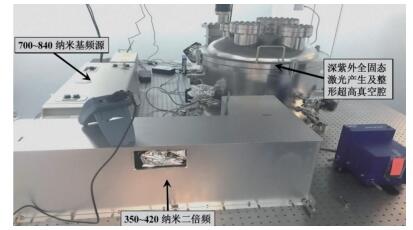

| 175—210 nm宽调谐波长深紫全固态激光源 |

找到了熔盐法KBBF晶体生长四元相图,突破了局域自发成核生长等技术,在国际上率先生长出大尺寸、高质量KBBF晶体,并可小批量生产,厚度最大达4.1 mm;发明了光胶棱镜耦合技术,解决了该晶体因层状结构而无法按相位匹配角切割的难题;突破了波长非线性调控和光束指向精确补偿等技术,平均功率4 mW长时间稳定输出,175—210 nm调谐范围内调谐精度优于0.25 nm,指向精度优于20 μrad,使我国成为世界上唯一掌握精密化、实用化DUV技术的国家,成功研发系列化DUV-DPL;发展出DUV-DPL与各大学科前沿装备对接模式,保证了前沿装备的一体化集成,与兄弟单位合作,已研制成功12种16台DUV-DPL前沿装备。

DUV-DPL前沿装备研制项目的成功实施,涵盖了从原创科学思想的提出到应用成果的实现这一完整的科学价值链,是我国自主研发高精尖仪器的成功范例,属于源头创新工作。项目形成了创新的项目组织与管理模式,为学科交叉面广、跨度大、探索性和工程性均很强的原创性重大科研装备自主创新积累了丰富的经验。

科研活动应用案例,代表性科研成果为开创深紫外领域科技发展新局面,2007年,财政部支持了国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备”,并于2013年9月6日通过验收;2012年,科技部支持了国家重大科学仪器设备开发专项“新型深紫外全固态激光源及其前沿装备开发(1)”;2013年,财政部又支持了国家重大科研装备研制项目“深紫外固态激光源前沿装备(二期)”。以上项目均由理化所牵头,研制具有自主知识产权的系列化DUV-DPL及前沿装备,充分利用我国独创的深紫外技术,开创新领域,占领国际领先地位。

这些DUV前沿装备,为物理、材料、化学学科领域研究提供了全新的探索手段;在新材料物性(高温超导、拓扑绝缘体、石墨烯、超宽禁带半导体、新型光刻胶等)、表面物理/化学动态原位反应、C—Cσ键活化、小纳米体系激发等前沿领域获得了一批科研成果;在Nature等国际顶尖科学期刊发表论文27篇,共发表论文342篇;申请专利51项,授权27项,从而在深紫外前沿探索中占据主动,使我国深紫外领域科研水平处于国际领先地位。例如,在铜氧化物高温超导体中,直接观测到费米口袋,为建立高温超导理论提供了重要信息;在最简单的FeSe单层薄膜中发现了丰富的电子结构演化,获得破纪录的65 K超导温度,确立相图;在高温超导研究中发现新的电子耦合模式、扭曲现象及色散关系;直接测出了Sr2IrO4高能奇异电子能带为瀑布型结构,有助于探索新型高温超导材料;首次看到Au(111)表面态存在自旋劈裂,并发现拓扑绝缘体Bi2Se3自旋结构和轨道结构是固定在一起的。研究纳米碳包覆的Fe纳米催化剂,为苛刻条件下运行的非贵金属催化剂设计开辟了新方向;研究本征石墨烯与掺杂石墨烯结构表面光发射性能,确认了CVD法获得“马赛克”结构石墨烯有望在微电子器件中得到应用;证实了h-BN对于Pt催化反应的促进作用,为金属表面催化活性调控提供了新途径;发现了Pb、O等原子可通过单层石墨烯岛的开放边界进行插层反应,为石墨烯等光电子材料发展和应用提供了强有力的研究手段。首次实现C—Cσ键共振拉曼激发,发现了特氟隆的一条新谱线。在MOCVD生长的AlN材料中观测到了激子极化激元和在氮化物材料中存在二类超晶格的证据。观测到了聚噻吩和石墨烯的光致电子转移过程,为制备聚噻吩修饰的石墨烯材料提供了一种新方法。观测到了单个MgP分子在隧道电流诱导下的旋转动力过程,发现分子电荷态对单分子旋转震荡的调控作用等。

在重大科学仪器设备开发专项中,开展深紫外全固态激光源及光发射电子显微镜工程化研究;重点解决了KBBF晶体及器件、深紫外激光源、光发射电子显微镜核心部件及整机的商品化难题,研制成功了4台空间分辨率约为6 nm、能量分辨约为0.18 eV的深紫外激光光发射电子显微镜,为推进我国相关领域的前沿研究提供技术支撑。目前已在磁性薄膜、阴极材料及多元催化剂表面结构研究等方面取得一批初步成果,例如首次直接观测到阴极电子发射微区特性。

在国家重大科研装备研制项目(二期)中,已研制成功6种7台国际新型DUV-DPL,配套6种国际先进前沿装备,包括探索性和前沿性均很强的DUV配套铝离子光频标和大动量极低温深紫外激光光电子能谱仪,从物理、材料、化学领域拓展到信息、资环、生命领域,推动这些领域的深入发展。

深紫外固态激光前沿装备的研制成功,是一条完整的创新链,属于原始创新,开拓了深紫外学科,探索成功一条我国自主创新研发大型仪器的范例。

专家点评深紫外光,过去主要依靠同步辐射和气体放电等非相干光源,中国科学院理化技术研究所研制的深紫外全固态激光源(DUV-DPL)是采用半导体激光二极管泵浦固体激光器作为基频源,因此易于精密化、实用化。理化所团队,在深紫外激光光源及前沿应用研究领域取得重大突破,在国际上首次生长出大尺寸、高质量深紫外非线性光学晶体氟硼铍酸钾(KBBF),率先发展了倍频产生深紫外激光的先进技术。

我觉得更值得提出的是在此项目中他们研制出的:(1)高能量分辨角分辨光电子能谱仪、自旋分辨角分辨光电子能谱仪、飞行时间角分辨光电子能谱仪,主要技术指标(能量、动量和自旋分辨率)成量级提高,开发多种新功能,促进了光电子能谱仪升级换代;(2)将光发射电子显微镜的观测精度拓展到纳米尺度;(3)将光致发光谱仪、拉曼光谱仪、激光磁光与磁圆(线)二色性谱仪等仪器延伸到深紫外激光波段;(4)将光化学反应仪应用提升到高级激发态,实现有机化合物高级激发态光物理和光化学过程研究;(5)将光耦合扫描隧道显微镜扩展到深紫外激光波段,使我国在该领域的研究处于国际领先地位。而且他们研制出的各种仪器将为全国各院校使用,为基础科研提供了优良条件。

在独创性上,他们找到了熔盐法KBBF晶体生长四元相图,突破了局域自发成核生长等技术,使激光平均功率4 mW长时间稳定输出,175—210 nm调谐范围内调谐精度优于0.25 nm,指向精度优于20μrad,使我国成为世界上唯一掌握精密化、实用化DUV技术的国家。

——金国藩,中国工程院院士,清华大学精密仪器系教授

发展深紫外固态激光光源具有重要的科学意义和应用价值。该成果的主要特点和创新点在于:(1)突破了氟硼铍酸钾(KBBF)晶体厚度长不厚的难题,率先在国际上长出大尺寸、厚度达4 mm以上高质量的KBBF晶体;(2)解决了该晶体因层状结构而无法按相位匹配角切割的难题,提出了适用于该晶体的棱镜耦合技术,获得多项国内外专利,并率先发展了高效率和高光束质量产生深紫外激光的非线性光学技术;(3)首次实现了深紫外全固态激光输出,并研制成功12种18台实用化的深紫外全固态激光光源;(4)利用这些光源,与中科院内单位合作,研发成功12种16台新型前沿设备,并利用这些设备在众多领域做出了高水平的科研成果。

该项目从基础研究开始,进行了特色鲜明的仪器研发和应用,并做出了重要科学成果,是我国自主研发高精尖仪器的成功范例。

——杨国桢,中国科学院院士,中国科学院物理研究所研究员