高超声速科技是21世纪航空航天核心关键技术,对人类社会发展和国际战略格局变换将产生重大影响,已经成为国际航空航天大国的国家发展战略。高超声速飞行伴随着强激波与热化学反应的耦合效应,使得高温气体动力学成为气体动力学的学科前沿。风洞一直是推动新型飞行器研发的科研重器,一代风洞技术水平决定一代飞行器的研制水平,代表了一个国家在航空航天领域的研发能力。高超声速独有的高温气体效应颠覆了传统风洞实验的相似模拟准则,亟待研制能够复现高超声速飞行条件的先进风洞技术,而相关的复现风洞理论与技术是60年来久攻未破的世界难题,成为制约着高超声速科技发展的瓶颈之一。

在中国科学院力学研究所建立初期,钱学森和郭永怀同志布局了高超声速相关基础研究,并安排俞鸿儒发展激波管技术,探索高超声速地面实验方法与技术。俞鸿儒不负重托,矢志不移、探索不息,于1998年建立激波风洞爆轰驱动方法。俞鸿儒培育的科研团队逐渐壮大,先后建立中国科学院开放实验室和中国科学院重点实验室。1999年,俞鸿儒通过中国科学院“百人计划”引进姜宗林接替实验室主任。历经10余年努力,姜宗林带领团队于2011年建立高温气体动力学国家重点实验室,并担任首任主任。高温气动团队勇于探索、持续努力,拓展了爆轰驱动方法,建立了长试验时间激波风洞理论与方法,发展了先进的试验技术,形成了系统的高超声速复现风洞的理论和完整的技术体系。60年的积累和沉淀为自主研制国际首座高超声速复现风洞奠定了坚实基础。

|

| 风洞研究团队主要成员合影 |

适逢《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》出台,需要探索独立自主发展我国重大先进科研装备的途径,实现我国科技能力的跨越式发展。“复现高超声速飞行条件激波风洞”获得财政部首批“国家重大科研装备研制项目”支持。

取得的进展复现高超声速飞行条件激波风洞(以下简称“ JF12复现风洞”)重大科研装备项目于2008年1月立项启动。并于2012年5月通过验收。国家重大项目验收委员会一致给予高度评价:“研制的国际首座复现高超声速飞行条件激波风洞,整体性能处于国际领先水平,同时实现了‘复现气流总温和总压’‘产生纯净实验气体’‘基本满足试验时间需求’‘全尺寸或接近全尺寸模型试验’ 4项关键技术指标,实现了我国超声速飞行器地面试验的复现能力。”

2014年,JF12复现风洞被中国力学学会授予首届“中国力学科学进步奖一等奖”(唯一)。

2015年,中国空气动力学会成果鉴定委员会对“复现高超声速飞行条件激波风洞实验技术及其应用”成果进行鉴定和评价,委员会认为:“中国科学院力学研究所提出了爆轰驱动和长实验时间激波风洞理论,研制成功了国际首座可复现飞行条件的超大型高超声速风洞,实现了风洞实验状态从‘模拟’到‘复现’的跨越,攻克了60年来久攻未破的世界难题,代表了国际高超声速风洞技术的领先水平。复现风洞是世界上首次建成,对于新世纪宇航技术发展具有开创性影响。”

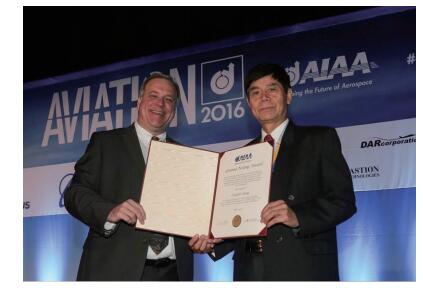

2016年6月,美国航空航天学会(AIAA)授予姜宗林“ AIAA Ground Testing Award”(AIAA地面试验奖)。AIAA奖励委员会在评价中写道:他们的工作达到了大型高超声速风洞的世界领先水平,创造了爆轰驱动高超声速复现风洞,其设计不用移动部件,能够比传统激波风洞产生实验时间更长、能量更高的实验气流。姜宗林的这次获奖系该国际奖项设立40余年来中国学者首次获奖,也是亚洲地区科学家首次获奖。

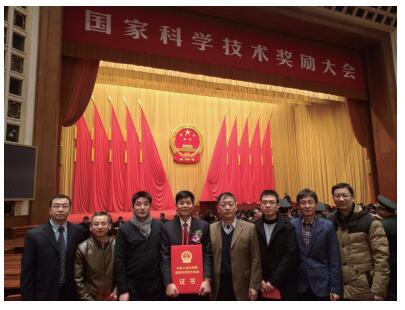

2017年1月,JF12复现风洞获得“国家技术发明奖二等奖”,研制集体获得“中国科学院杰出科技成就奖”。

核心关键技术基于系统的复现风洞理论,通过JF12复现风洞的研制,建立了完整的复现风洞实验技术体系,其核心技术可以概括为3个方面。

(1)大功率激波风洞爆轰驱动技术。复现高超声速飞行条件要求风洞具有极高的输出功率,国际主流机械压缩驱动模式达到了技术瓶颈。建立的国际首创大功率爆轰驱动技术集成了反向爆轰耦合卸爆技术、临界膜片技术和能量逐级放大直接起爆技术,实现了化学能对机械能驱动模式的替代和驱动能力的量级提升。

(2)长实验时间激波风洞技术。激波风洞是最具复现高超声速飞行条件潜力的实验装置,但其应用范围受限于极短的实验时间(毫秒级)。长实验时间激波风洞技术集成爆轰驱动激波风洞缝合运行技术、真空系统起动激波反射干扰控制和激波/边界层干涉试验气体污染抑制技术,实现了高焓激波风洞实验时间的成倍增加。

(3)复现风洞高精度测量技术。高超声速流动的大载荷、强冲刷、高热流等极端因素使得气动力/热高精度测量成为国际难题。针对JF12复现风洞的极端测量环境,发展的高频响大量程测力系统一体化设计、天平干扰信号波系适配分离和高精度热电偶技术,把高焓激波风洞测力精度提高1个量级、测热精度提高1倍。

|

| 姜宗林研究员(右)获得美国航空航天学会地面试验奖 |

|

| 2017年1月9日,JF12复现风洞获国家技术发明奖二等奖 |

|

| 2017年1月16日,JF12复现风洞集体获中国科学院杰出科技成就奖 |

JF12复现风洞已成功应用于国家重大研究项目、航天部门多个任务的重大和特种试验,对专项关键技术突破、航天研发和气动规律认知发挥了不可替代的作用,在推动我国高超声速技术发展和避免飞行试验风险方面产生了重大社会效益,完成系列复现风洞实验研究,推进了学科发展。

(1)高超声速分离实验首次揭示了全尺度飞行器/部件分离的气固耦合机制,发现了传统分离技术的重大缺陷,“为技术改进和优化设计提供了关键的试验数据”,规避了飞行试验事故。

(2)高超声速全尺度舱翼分离实验验证了关键技术,提供了新型号研制所需的第一手重要数据,支撑了飞行试验。

(3)大尺度气动热实验解决了风洞“模拟”实验难以再现的边界层尺度效应,验证了飞行试验异常烧蚀的机制,“揭示了特殊部位的高超声速气动热规律,对于推动型号研制具有重要意义”。

(4)大尺度气动力实验首次揭示飞行器法向力异常机制,确认是分子振动激发导致的高温气体效应,“对于国家高超声速飞行器研发具有重要支撑作用”。

(5)高超声速飞行器构型新概念通过了JF12复现高风洞的验证,表现出的减阻防热优势具有工程化应用发展潜力。

(6)提出风洞实验数据多空间相关理论,并依据复现风洞数据支撑,建立了风洞实验与飞行试验数据的关联方法,成为航天部门气动数据分析方法研究的新方向。

JF12复现风洞实验研究揭示了“模拟”实验偏离飞行试验数据的机理与规律,对国家重大任务实施和高温气动学科前沿探索发挥了不可替代的作用,得到了航天科技集团、航天科工集团等相关单位的高度评价。

专家点评传统激波风洞有效实验时间太短,仅适用于开展冷壁热流测量,延长风洞实验时间可以开展吸气动力飞行器、火箭/羽流相互作用、气动力和力矩测量等实验研究,甚至可以用于开展动力学实验,而JF12复现风洞实验时间已经超过了100 ms。

——Michael Holden,美国卡尔斯本大学布法罗研究中心(The Calspan-University at Buffalo Research Center,CUBRC)航空部副主席,LENS系列激波风洞首席科学家,美国航空航天学会会士(AIAA Fellow)