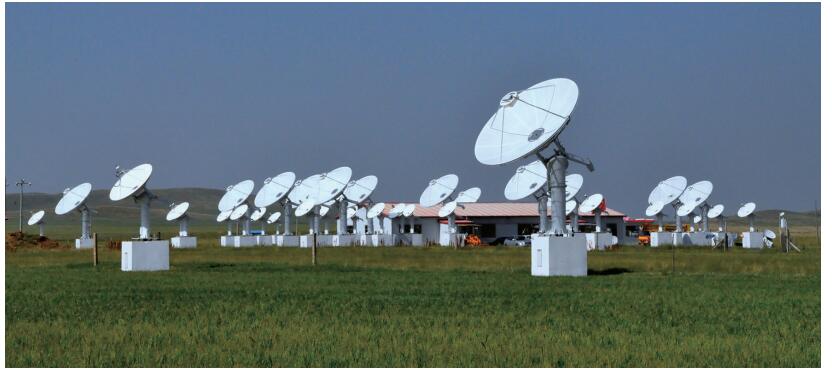

明安图射电频谱日像仪(MUSER),是由财政部2009年批准立项、中国科学院国家天文台主持研制的国家重大科研装备研制项目,为新一代的厘米-分米波射电日像仪。MUSER位于中国科学院国家天文台(内蒙古)明安图观测基地,于2016年7月完成各系统的建造,通过了由包括5位中国科学院院士等国内外著名专家组成的验收组的评审验收,随后转入了对太阳进行试观测和开展相关科学研究。

|

| 明安图射电频谱日像仪近景图 |

太阳射电观测,曾经在射电天文学的早期发展中发挥了非常重要的作用,目前仍然是射电天文学的重要分支。由于射电信号对日冕动力学过程无与伦比的响应能力,从而使之成为研究太阳活动及日地空间环境最重要的探测手段之一。世界主要国家,如美国、俄罗斯、日本、澳大利亚、德国、法国、印度等都先后研制建成了性能各异的太阳射电望远镜并不断进行升级改造,其主要目的便是探测研究太阳活动的本质和规律,并揭示太阳活动对日地空间环境的作用和影响机制,最大限度地保障人类生存和发展的环境。

太阳剧烈活动是太阳物理研究的重要方向,也是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年》在学科发展和科学前沿中部署的主要研究领域之一。其中,太阳射电探测经历了从单频总流量观测的流量计射电望远镜到宽带频谱仪射电望远镜的发展,目前正朝着宽带频谱日像仪望远镜发展的趋势。我国太阳射电天文学家们自20世纪60年代起就提出过建设中国射电日像仪的各种方案,但由于种种原因,未能实施。

21世纪初,中国科学院国家天文台(以下简称“国家天文台”)颜毅华研究员领导的研究团队提出了中国射电频谱日像仪的研制方案,这是国际上新一代的厘米-分米波射电日像仪,2009年12月被财政部正式立项为国家重大科研装备研制项目,并于当年开工建设。经过近7年的努力,完成了各系统的技术攻关和建设施工,整个望远镜系统由分布在方圆近10 km2的3条旋臂上的100面天线,组成综合孔径阵列,同时具有在超宽频带上同时以高时间、空间和频率分辨率进行太阳观测的能力。MUSER的研制成功填补了太阳爆发能量初始释放区高分辨射电成像观测的科学空白,为我们研究太阳剧烈活动打开了一个全新的窗口。

主要进展MUSER的研制过程中,研究团队通过艰苦努力,完成了多项关键技术的攻关。整个望远镜系统由高、低频两个阵列组成;其中,MUSER-Ⅰ为分米波阵,由40个口径为4.5 m的抛物面天线构成,频率为0.4— 2.0 GHz,64个频率通道,频率分辨率为25 MHz,时间分辨率为25 ms,空间分辨率为10.3″—51.3″;MUSERII为厘米波阵,由60个口径为2.0 m的抛物面天线构成,频率为2.0—15.0 GHz,520个频率通道,频率分辨率为25 MHz,时间分辨率为206.25 ms,空间分辨率为1.4″—10.3″。两个阵列的最大基线长度均为3 km,可同时进行双圆偏振成像,动态范围25 dB。

上述参数表明,MUSER具有超宽频带上同时以高时间、空间和频率分辨率观测太阳的能力,并在国际太阳射电观测设备中处于领先地位,最大限度地保证了开展太阳物理相关科学研究的需要,为太阳耀斑和日冕物质抛射等研究提供了新的观测手段,这将极大促进太阳物理、空间天气学的发展和空间环境的保障。

MUSER研制过程中,受到国内外太阳物理研究同行的高度关注。国际天文学联合会(IAU)、国际无线电科联(URSI)等重大国际学术会议先后24次邀请项目主要研制人员做特邀报告,介绍MUSER的研制进展。2004—2017年,基于MUSER的科学目标及仪器研制、测量、仿真、校准与观测等方面研究所取得的结果先后发表了SCI和EI论文59篇,其他刊物文章76篇,获得1项国家发明专利,并有1项发明专利已受理,基于MUSER多次组织了国际和国内的学术研讨会。先后接待了美国、俄罗斯、英国、法国、日本、印度、捷克等国专家学者来访54人次,派出了40人次的科研与技术骨干出访日本NoRH、俄罗斯SSRT、法国NRH、捷克Ondrejov、美国VLA、智利ALMA、印度GMRT、荷兰LOFAR等国际著名太阳射电观测台站,开展学术交流和合作。

MUSER作为“五国七方”的一个重要节点,2011年与英国、捷克、波兰和俄罗斯的研究机构联合申请并获得了欧盟FP7-Marie-Curie国际合作计划RadioSun的支持;其中,中方获得整个项目19%的资助。成功举办了首届欧盟国际合作RadioSun研讨会、第12届中俄空间天气研讨会和5次全国性学术讨论会。组织MUSER与印度GMRT射电望远镜的联合观测,取得了非常宝贵的联测数据。2016年,以MUSER为基础,国家天文台加入了由欧盟发起的“ e-COST”太阳射电天文学研究计划,还获得了国家自然科学基金委重大项目、重点项目及“两岸合作”等一系列国际和地区合作项目的支持。

MUSER试观测初步结果清楚地显示了丰富的日冕结构,细节比以往取得的任何太阳射电图像都更丰富,空间分辨率也更高,这初步显现了MUSER强大的探测能力。同时,该设备在对太阳爆发的观测中具有前所未有的分辨本领,将在太阳物理及空间天气领域发挥重要作用。在2017年9月太阳大爆发期间,MUSER获得了大量观测数据。初步分析发现,其中存在许多丰富的结构信息,如微波快速脉动结构、强吸收现象等,这对理解太阳爆发过程中的能量释放和粒子加速过程具有非常重要的意义。

主要创新性MUSER由100个天线单元组成三螺旋阵列,最大基线长度3 km,能在584个频率通道上以综合孔径成像方式对全日面进行快速频谱成像,各项技术指标均达到或优于国际先进水平,主要创新点包括:

(1)采用宽频带线极化馈源加3 dB电桥移相器,自主研制了具有世界先进水平的高性能超宽带双圆极化馈源。

(2)通过一系列先进技术应用和创新性的系统集成,实现太阳射电最大规模多通道幅相一致性和稳定性。

(3)通过解决宽带信号信道化的高效算法实现、高速延迟补偿与条纹旋转实现技术和多通道信号采集同步和相位稳定等关键技术,研制成功国际最大规模的太阳射电高速相关处理阵列。

主要科研成果MUSER研制成功并投入使用,使我国一跃而为太阳射电成像观测的国际领先国家。太阳物理学家们将利用MUSER观测数据开展国际最前沿的研究,将取得大量国际一流的研究成果。

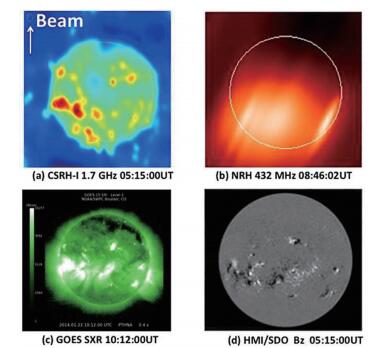

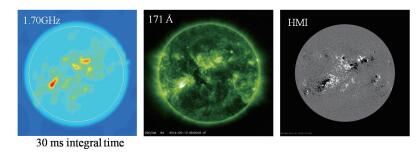

宁静太阳的成像观测2014年1月22日,MUSER-Ⅰ在1.70 GHz获得的宁静太阳射电图像;其中,日冕结构信息远比法国南希日像仪NRH图像更丰富,射电结构与太阳活动区、磁环等有很好的对应关系。

|

| 2014年1月22日,MUSER-Ⅰ在1.70 GHz获得的宁静太阳射电图像 |

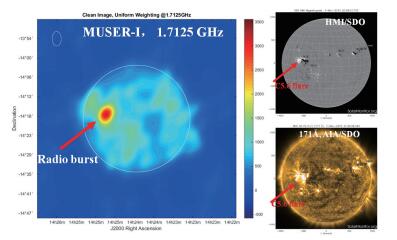

2014年5月12日,MUSER-Ⅰ获得的宁静太阳射电图像与美国SDO卫星极紫外图像和HMI磁图的对比,射电亮源结构与日冕环和黑子区分布一一对应。

|

| 2014年5月12日,MUSER-Ⅰ获得的宁静太阳射电图像与美国SDO卫星极紫外图像和HMI磁图的对比 |

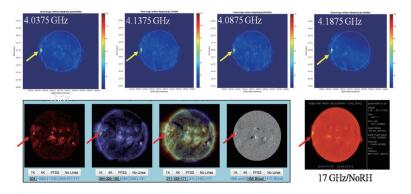

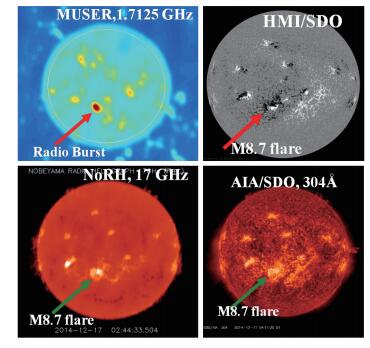

2016年1月7日,MUSER-Ⅱ在多个频段获得的宁静太阳射电图像,与日本NoRH日像仪17 GHz射电图像、极紫外图像和HMI全日面磁图的对比,日冕亮结构与其他观测结果一致。

|

| 2016年1月7日,MUSER-Ⅱ在多个频段获得的宁静太阳射电图像,与日本NoRH日像仪17 GHz射电图像、极紫外图像和HMI全日面磁图的对比 |

|

| 2014年12月17日,MUSER对一个M8.7太阳耀斑获得了1.7 GHz射电图像,及与日本野边山日像仪17 GHz射电图像和美国AIA卫星获得的极紫外图像的对比 |

2015年11月1日MUSER在1.7 GHz上利用卫星信标定标获得的全日面太阳射电图像。射电亮源的位置同美国的太阳卫星观测台SDO同期所获得的极紫外图像基本一致,该亮源正好对应于一个C5.6级耀斑的活动区。

|

| 2015年11月1日,MUSER在1.7 GHz上利用卫星信标定标获得的全日面太阳射电图像 |

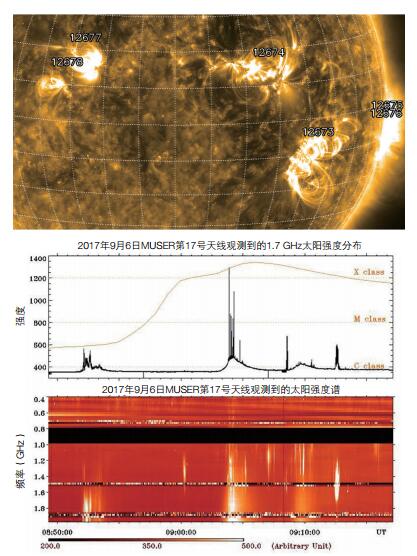

2017年9月,日面产生了一个太阳第24活动周以来最强的活动区AR12673,爆发了一系列X级和M级耀斑。其中,9月6日和10日分别爆发了该活动周最强的两个耀斑,其中一个为X9.3级,另一个为X8.2级。这两次最强耀斑都发生在北京时间的夜间,MUSER在同期的白天对该活动区进行了系统跟踪观测。

下图为SDO卫星极紫外太阳图像和MUSER在9月6日获得的X2.2级耀斑的频谱图。SDO图像上显示了活动区AR12673与其他几个活动区的显著区别:它有非常复杂的缠绕结构,表明该活动区有更多自由能。MUSER频谱图显示在该耀斑期间存在多个微波强爆发现象;进一步展开,发现其中存在大量的准周期快速宽带QPP和强吸收现象。微波宽带快速QPP反映了爆发源区的高度动力学变化过程,而强吸收结构则表明源区有大量非热高能电子的存在。对它们进行系统研究,有望揭示太阳爆发的触发机制和初始能量的释放过程。

|

| SDO卫星极紫外太阳图像和MUSER在2017年9月6日获得的X2.2级耀斑的频谱图 |

中国正在建设一双地球的新耳朵来聆听我们最近的恒星。

——Science “科学纵览”头条

MUSER在耀斑和日冕物质抛射等太阳活动研究中打开新的观测窗口,成为了国际太阳物理领域的领先设备,将极大地促进太阳物理和射电天文学的发展。

——2013年射电频谱日像仪国际评估会

世界上其他地方的太阳射电天线都是设计用来研究爆发的频率漂移或者爆发位置,但中国射电频谱日像仪兼备这两方面的能力。

——Gerrit Verschuur. The Invisible Universe: the Story of Radio Astronomy. Springer: 2015.