1978年3月18—31日,盛况空前的全国科学大会经过近一年的筹备之后,在北京隆重召开。这次大会,是我国科学史上空前的盛会,标志着经过“十年动乱”后,我国科技事业终于迎来了“科学的春天”。全国科学大会的筹备和召开,是对“十年动乱”中遭到严重破坏的科技工作的全面拨乱反正,也为科技工作的开放和改革打开了大门。从大会的筹备到召开的不到一年时间,我国科技界发生了天翻地覆的变化。现在40年过去了,当我们回顾全国科学大会的筹备和召开以及期间我国科技工作发生的一系列变化,可以更清晰、深刻地认识到全国科学大会在我国当代科学发展史上的重大意义。

1 从“整顿科学院”到召开全国科学大会的决策中国现代科技事业起步较晚,民国时期逐步建立了现代大学和地质调查所、中央研究院、黄海化学工业社等公立或私立科研机构,一度获得了较快的发展,但因内外战争和社会动荡,严重影响了科技事业的正常发展,20世纪前半叶并没有为科技事业建立牢固的基础。

中华人民共和国成立之后,由于党和政府的重视,我国科技事业以前所未有的步调快速发展,至20世纪60年代中期,取得了原子弹研制成功、人工合成结晶牛胰岛素等一系列重大成就。但在“十年浩劫”中,科学技术领域成为重灾区。新中国成立以来17年的科技工作被当作“反革命的资产阶级科研路线”遭到彻底否定,我国的科技体系和组织体制都遭到了严重的破坏。造反派一度窃夺了科技战线的领导权,中国科学院(简称“中科院”)等重要科教机关的一些重要领导岗位长期被造反派占据;许多著名科学家遭受残酷迫害,大批科技工作者被下放至工厂和农村进行劳动改造;大搞违反科研规律的所谓“开门办院所”,劳民伤财且成果寥寥;高等院校停止正常招生多年,许多领域的科研工作处于停止状态,拉大了我国与世界科技先进水平的差距。

“文革”初期,中科院的大批研究所或转入国防科技系统,或下放所在省市,有的研究所甚至被撤销。1970年国家科委并入中科院后,中科院一度仅保留了10个直属研究所,同时更多地担负着原国家科委的职能。这一体制上的变化,把中科院推上了风口浪尖,使得中科院在波谲云诡的20世纪70年代中国历史舞台上扮演了重要的角色。

1975年,邓小平同志主持党中央和国务院日常工作期间,中央派胡耀邦、李昌等同志到中科院主持工作。他们遵照邓小平的指示,“整顿科学院”,纠正“左”的错误,力图把科研工作搞上去。然而,他们经过深入调查研究后向党中央、国务院提出的《科学院工作汇报提纲》,却被诬为“复辟资本主义的‘大毒草’”“科技界复辟资本主义的反动纲领”,并遭到公开批判。“整顿科学院”虽然为时不长,但胡耀邦等人给中科院和科技工作带来了一股新风,让科技工作者看到了希望。

1976年10月粉碎“四人帮”之后,在揭批“四人帮”的同时,党中央提出在20世纪末实现四个现代化是我国人民的中心任务。在先后召开了第二次全国农业学大寨会议(1976年12月)和全国工业学大庆会议(1977年4—5月)之后,如何把科技工作搞上去的问题摆到了议事日程上来。

1977年1月,党中央派方毅同志主持中科院工作,李昌同志也恢复了工作。他们通过揭批“四人帮”对科技工作的干扰和破坏,清理“四人帮”在中科院的爪牙等帮派势力,迅速扭转了中科院的局面。1977年5月12日,尚未正式复出的邓小平同志约见方毅和李昌,专门谈科技和教育的整顿问题,提出:实现现代化,关键是科学技术要上去,要尊重知识,尊重人才,要制订科技发展规划,要解决科技人员的后顾之忧,要同时抓教育,培养人才,后继有人。5月24日,邓小平同志又向两位中央领导同志王震和邓力群进一步谈了“尊重知识、尊重人才”的意见[1]。

1977年5月30日,中共中央政治局召开会议,听取方毅、李昌、武衡等同志汇报中科院工作。中共中央委员会主席华国锋同志代表党中央和国务院做出了召开全国科学大会的决定。华国锋同志说:“我国的科学技术水平,和先进国家比,总的说,水平低,但我们有信心搞上去。‘四人帮’的干扰在科技方面确实很大,打击了科技队伍的积极性。要把科学技术在二三十年内努力搞上去,要揭批‘四人帮’,肃清流毒,澄清思想。我们要认真地搞。考虑要开个科学大会,把劲鼓起来。人数要多一点,这个会要使全国震动。科学大会的规模可以大些,把大家的积极性调动起来。对人民有贡献的专家和群众,要给予表扬,戴红花。他们应受到国家和人民的尊重。要送个‘红本子’,要拍电视、电影。把全国有成就的科学家请来。” ①会议决定,在1977年冬季或1978年1、2月份召开一次全国科学大会,由中科院和国防科委负责筹备。

① 华国锋,关于科学工作的指示,1977年5月30日。中国科学院院部档案,案卷号:1977-01-08。

在1977年8月12日召开的中共十一大会议上,华国锋在大会政治报告中正式宣布:“中央决定,在适当的时候召开全国科学大会。这次大会要交流经验,制定规划,表扬先进,特别要表扬有发明创造的科技工作者和工农兵群众,把科技战线上广大干部和群众的积极性充分调动起来,向科学技术的现代化进军。”在“科技工作要走在四个现代化的前面”“尊重知识尊重人才”等问题的认识上,华国锋与邓小平是一致的。事实上,在1975年邓小平同志提出“整顿科学院”的时候,华国锋作为主管科技工作的副总理就参与其中,积极支持,他对科技工作的问题是了然于心的。因此,在1977年7月邓小平正式复出并主管科技和教育工作后,他放手让邓小平抓科技和教育工作。以筹备和召开全国科学大会为契机,科技工作开始全面地拨乱反正,迅速扭转了全国科技工作的局面。

2 全国科学大会的动员与筹备 2.1 会议筹备和动员的启动根据中央的要求,1977年6月2日,方毅同志召集中科院、国防科委、国防科工办、国家计委、教育部、石化部、卫生部、农林部、一机部等单位负责人,讨论成立了由各有关单位负责人参加的全国科学大会筹备工作领导小组,落实筹备工作,并决定立即起草召开全国科学大会的通知。6月6日,中共中央批准了由方毅任组长,包括李昌、武衡、张爱萍、李耀文、方强(后改为邹家华)、姚依林、刘西尧等16个单位负责人组成的筹备工作领导小组。领导小组先后设立了秘书组、文件起草和简报组、评选组、宣传组、组织组、规划组等工作组,分别负责筹备日常办公、会务准备、起草文件和编发工作简报、组织评选先进单位和人物以及获奖成果、大会宣传报道、筹办科技成果展览、安排代表名额方案,以及科技规划工作的组织等②。

② 全国科学大会秘书处,全国科学大会大事记,1978年4月。

1977年6月9—15日,方毅等中科院领导同志分三批向中央和国家机关各部委主管科技工作的负责同志、国防科委、中科院和京区各单位有关负责人以及全国各省、直辖市、自治区领导和有关负责人传达了中央指示。筹备工作随即全面展开,全国迅速形成了大办科学的热潮。许多省市和部委都是第一书记亲自抓,省(市)委、部委专门讨论科技工作,并召开一万、几万、几十万,甚至一二百万人的动员大会和广播大会,发动广大群众迎接全国科学大会的召开。

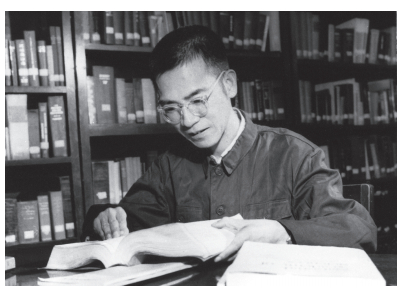

2.2 科学与教育工作座谈会1977年7月,中共十届三中全会决定恢复邓小平同志的党内外一切职务,并分工主管科学和教育工作。为了解决科教战线的问题,1977年8月4—8日,邓小平主持召开了科教工作座谈会,会议由中科院和教育部承办,科教界30多名专家出席(图 1)。8月6日,在武汉大学查全性副教授痛陈“推荐上大学”办法的弊端(图 2)之后,邓小平当场拍板决定当年恢复高考。8月8日上午,邓小平在座谈会结束时发表重要讲话,对“文革”之前17年的科学和教育工作的成绩作了客观估价,并对调动知识分子积极性、科研和教育的体制、教育制度和教育质量、后勤工作及学风等问题作了重要指示。

|

| 图 1 科教工作座谈会与会者合影 |

|

| 图 2 科教工作座谈会简报中查全性教授发言摘要 |

1977年9月19日,邓小平和方毅与教育部主要负责人刘西尧等同志谈教育战线的拨乱反正问题。在此前后,他还对恢复高考的一些具体问题作了一系列指示。在当年10月5日的中共中央政治局会议通过后,10月12日,国务院批转了教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》,明确从1977年起高等学校招生制度恢复统一考试制度。

通过上述会议和几次谈话,邓小平以高度的智慧和勇气推翻了所谓“黑线专政”和“资产阶级知识分子”的“两个估计”,突破了“两个凡是”的禁锢,为全国科学大会的顺利召开作了思想上的准备。

2.3 迎接全国科学大会的宣传工作为了指导全国各新闻、宣传、出版部门搞好科学大会的动员和宣传工作,大会筹备工作办公室于1977年8月29日发布了《关于迎接全国科学大会的宣传要点》:(1)要大张旗鼓地宣传科学实验革命运动的伟大意义;(2)要大造向科学技术现代化进军的声势;(3)要宣传深入揭批“四人帮”;(4)要宣传在抓纲治国战略决策指引下,科学兴旺发达、捷报频传的新形势;(5)要表扬先进,特别要表扬有发明创造的科技工作者和工农兵群众;(6)要大力宣传和普及科学知识。宣传、文化、出版等部门随即行动起来。文化部发出通知,要求有关单位摄制、创作出更好的、以科技工作为内容的电影、戏剧、音乐、舞蹈、美术作品,为科研工作大干快上,为召开全国科学大会大造舆论。

当时轰动全国的报告文学《哥德巴赫猜想》,就是《人民文学》杂志社为了配合全国科学大会的召开,约请著名作家徐迟深入中科院采访后撰写发表的。这篇作品让“臭老九”成为文学作品的主角,生动地描绘了数学家陈景润的传奇经历,展现了“文革”给知识分子带来的心灵创伤,呼唤对科学和科学家的尊重(图 3)。文章在《人民文学》 1978年第1期发表,2月17日《人民日报》加以转载,并迅速在科学界和广大读者中引起强烈反响。陈景润勇攀数学高峰的形象,成为全国家喻户晓的科学英雄[2]。

|

| 图 3 陈景润在工作 |

1977年9月5—15日,召开了全国科学大会预备会议。会议传达了华国锋关于科学工作的重要指示和邓小平在科教座谈会上的重要讲话,讨论了代中央草拟的《关于召开全国科学大会的通知》,研究了大会代表名额分配、典型材料、评选办法、规划工作、成果展览等各项筹备工作。9月18日,华国锋主持召开中央政治局会议审议通过了《关于召开全国科学大会的通知》(以下简称《通知》),确定了全国科学大会的基本任务。9月23日,《通知》正式发表。《通知》指出:“中央决定,1978年春,在北京召开全国科学大会。全国科学大会的任务是,高举毛泽东思想的伟大旗帜,贯彻执行党的第十一次全国代表大会的路线,深入揭批王洪文、张春桥、江青、姚文元‘四人帮’,交流经验,制定规划,表扬先进,特别要表扬有发明创造的科学技术工作者和工农兵群众,动员全党全军全国各族人民和全体科学技术工作者,向科学技术现代化进军。”《通知》深入批判了“四人帮”在科技战线的倒行逆施,阐述了新时期我国科技事业的路线方针和政策,包括建设又红又专的科技队伍,落实知识分子政策,贯彻执行百家争鸣的方针,制定科技规划,坚持学习世界先进科技和独创相结合等。《通知》还指出,“四个现代化的关键是科学技术现代化,能不能把科学技术搞上去,是关系到我们国家命运和前途的大问题[3]。”这就明确了全国科学大会是我国科技界一次拨乱反正的政治会议,是一次确定新时期科技发展路线、方针和政策的重要会议。

3 恢复科技工作的正常秩序在筹备全国科学大会的过程中,在党中央的领导和大力支持下,在中科院的领导和带动下,我国科技界迅速恢复科研工作秩序,建立和健全科研体制,短时期内就出现一片生机勃勃的局面。

1977年6月22日至7月7日,中科院召开院工作会议,院属各单位负责人以及中央部门和各省、直辖市、自治区的科技局负责人参加了此次会议,以实际行动迎接全国科学大会的召开成为这次会议的主要议题之一。会议讨论通过了《1978—1985年中国科学院发展规划纲要(草案)》。会议决定:建立党委领导下的所长负责制;恢复和重建各研究所学术委员会;逐步恢复中国科协和各专门学会;加强各研究所所属研究室,由科技人才担任室主任和课题组长;建立各类人员的考核制度;试点恢复招收和培养研究生;保证科技人员每周六分之五的业务工作时间;对学非所用、安排不当的科技人员,要逐步予以调整;对受审查未作出结论的人员尽快作出结论,结论不当的予以复查改正等。会议还决定取消院、所两级的革委会,在全国起了带头作用[4]。

3.1 恢复科研机构的学术委员会学术委员会是科研机构重要的学术领导组织。中科院于20世纪50年代中期建立了中科院学部和各所学术委员会,在院、所两级的学术领导工作中起到了很好的作用。但在“文革”中,学部和各所学术委员会都被当作“资产阶级专家路线”而撤销。1977年院工作会议后,中科院随即决定在院、所两级建立学术委员会。在中科院物理所试点重建了学术委员会后,9月24日,院务会议决定将《学术委员会试行条例》转发院直属各单位参照执行。1978年初正式成立中科院学术委员会筹备组,并由钱三强副院长领导。

3.2 恢复技术职称在恢复学术委员会的同时,中科院于1977年9月率先宣布恢复技术职称,由院学术委员会筹备组迅速开展了恢复科技人员技术职称的工作。当时,技术职称工作已停顿10多年了,积压了大量的问题,严重挫伤了知识分子的积极性。中科院率先将数学所助理研究员陈景润破格晋升为研究员,将该所杨乐、张广厚由研究实习员破格晋升为副研究员。至全国科学大会召开前,中科院在京部分研究所提升研究员、副研究员、副总工程师250余人,其中越级晋升者24人。技术职称的恢复是落实知识分子政策的一项重要举措,极大地调动了广大知识分子的积极性。科技干部技术职称的恢复,还为随后全国专业技术干部职称制度的恢复起到了带头作用。

3.3 中国科协恢复活动,重建国家科委“十年动乱”中,中国科学技术协会停止活动,各级科协组织和各专门学会也被解散。1977年6—7月的工作会议上决定逐步恢复中国科学技术协会和各专门学会后,中国科协和各省级科协迅速恢复并开展工作,原有的全国性学会也相继恢复。

1977年9月18日,经党中央批准,国家科学技术委员会作为国务院所属的主管科技工作的部门恢复重建,方毅同志兼任主任。国家科委重建后,中科院不再承担国家科委的职能,而作为国家科学院的定位进一步明确。

3.4 恢复研究生招生继恢复高考制度之后,研究生招生也很快恢复。1977年9月5日,中科院在向国务院呈交的《关于中国科学技术大学的几个问题的报告》中提出:在北京设立中国科学技术大学研究生院,暂定规模1 000人。9月10日,又向国务院呈交了《关于招收研究生的请示报告》,提出委托中国科学技术大学在北京筹办研究生院。9月底,国务院决定在中科院所属的66个研究所和北大、清华、中国科大、浙大4所高校恢复研究生制度。此后,其他一些高校也相继恢复招收研究生。1977年10月20日《人民日报》头版报道中国科学技术大学研究生院在京成立。1978年1月,教育部和中科院决定将1977年和1978年招收研究生的工作合并于1978年举行。1978年3月1日,中国科学技术大学研究生院在北京正式成立,严济慈先生出任院长。这是我国的第一个研究生院。首届共招收1 015人,于1978年10月9日正式开学。

以上一系列措施,恢复和健全了我国的科学技术组织体系,初步解决了长期以来悬而未决的科研单位的治理体制问题,让科学家真正成为科研单位和科技工作的主人翁,解决了科技人才的培养问题。这些措施,认真吸取了“文革”等政治运动冲击和干扰科技工作的教训,为科技体制和科技管理工作从行政领导为主过渡到学术领导为主打下了良好基础。其恢复和调整力度之大,充分反映了党中央和中科院领导发展科技事业的非凡胆识和气魄。

3.5 制订科学技术规划恢复科学规划工作是恢复正常科研工作秩序的又一重大措施。1977年6月,中科院召开长远规划座谈会,率先开始制定本院战略规划及各学科三年和八年计划。8月中下旬,中科院主持召开了各部委科技规划座谈会。9月27日至10月31日,由中科院主持召开了全国基础科学学科规划会议,来自中科院各所以及全国各科研单位和高校的专家学者和管理干部1 200余人,经过1个多月的认真研究和讨论,制定了数学、物理学、化学、天文学、地学和生物学的发展规划,并在此基础上确定了《全国自然科学学科规划纲要(草案)》。

1977年12月12日至1978年1月16日,国务院各部委、各省(直辖市、自治区)和军委的相关负责同志1 000余人在京召开了全国科学技术规划会议,通过了《1978—1985年全国科学技术规划纲要(草案)》(以下简称《规划纲要(草案)》),提交随后的全国科学大会进行审议后予以通过。《规划纲要(草案)》提出我国科学技术工作八年奋斗目标是:部分重要的科学技术领域接近或达到20世纪70年代的世界先进水平;专业科学研究人员达到80万人;拥有一批现代化的科学实验基地;建成全国科学技术研究体系。规划确定了108个项目作为全国科学技术研究的重点,提出把农业、能源、材料、电子计算机、激光、空间、高能物理和遗传工程等8个影响全局的综合性科学技术领域、重大新技术领域和带头学科放至突出地位,集中力量进行攻关,以推动整个科学技术和整个国民经济高速发展。两次规划会议期间,华国锋、叶剑英、邓小平等党和国家领导人接见了与会全体代表和工作人员[5]。

4 知识分子政策的拨乱反正解放初期,我国的高级知识分子大多出生于地主或资产阶级家庭,受的是资产阶级或旧式教育,因此,他们的阶级属性被定为资产阶级或小资产阶级。在历次政治运动中,由于过分强调阶级斗争,相当一部分知识分子受到打击。重视政治轻视业务的政策更使一部分高级知识分子学非所用,缺乏开展科研工作的良好条件。

1956年初,为加快社会主义建设,中央号召全国人民“向科学进军”,专门召开了中央知识分子会议。在这次会上,周恩来总理代表中央宣布,知识分子“已经是工人阶级的一部分”。但这一正确的观点并没有坚持多久。“反右运动”之后,许多学有专长的科学家靠边站了,知识分子下放到农村工厂劳动锻炼成为制度。1962年3月,在广州召开全国科学技术会议期间,周恩来总理鉴于“大跃进”时期知识分子工作的经验教训,强调12年来大多数知识分子有了根本的转变和极大的进步,重申了1956年知识分子会议报告的看法。随后陈毅副总理在全国科学技术工作会议和话剧歌剧创作会议上,作了著名的“脱帽加冕”的讲话,在场科学家被感动得热泪盈眶。然而由于毛泽东同志对知识分子的阶级属性有不同意见,刚刚脱下的“资产阶级”帽子不久又重新戴到了知识分子的头上。

“十年浩劫”中,知识分子首当其冲,普遍遭受到不同程度的迫害。据调查,1968年中科院京区170位正、副高级知识分子中,有131位被列为打倒或审查对象,全院在“文革”中被抄家的达1 909户,229人被迫害致死。中科院上海植物生理研究所360名职工,被打成“特务”的竟然有142人。高校也不能幸免,复旦大学教职工被迫害致死的有60多人,北大教职工以各种名义被隔离的前后多达1 000余人,清华大学遭受立案审查的多达1 000多人。

在筹备科学大会的过程中,鄙视知识和知识分子的风气迅速得到扭转。早在1977年5月24日的谈话中,邓小平就呼吁“尊重知识、尊重人才”,他指出:“一定要在党内造成一种空气:尊重知识、尊重人才。要反对不尊重知识分子的错误思想。不论脑力劳动,体力劳动,都是劳动。从事脑力劳动的人也是劳动者。将来,脑力劳动和体力劳动更分不开来。……要重视知识,重视从事脑力劳动的人,要承认这些人是劳动者。”华国锋在提议召开全国科学大会时明确提出科学家应该受到人民的尊重。这就从思想上清算了“四人帮”对科技知识分子的倒行逆施,是对知识分子政策的正本清源和拨乱反正。

在科学大会的筹备和召开期间,我国的科技奖励制度也得到了恢复,全国各省市推荐和表彰了一大批科技工作者。仅全国科学大会上就表彰了862个先进集体、1 192名先进科技工作者和7 675项优秀科研成果。陈景润、杨乐、张广厚等科技工作者成为全社会追捧的明星。“臭老九”成了“香饽饽”,科技工作者终于迎来了扬眉吐气的日子。

1978年3月18日,邓小平同志在全国科学大会开幕式上的讲话一开始就宣告:“‘四人帮’肆意摧残科学事业、迫害知识分子的那种情景,一去不复返了。”在讲话中,他从实现"四个现代化"立论,阐述科学技术是生产力,知识分子也是劳动者。他说:“总的说来,他们的绝大多数已经是工人阶级和劳动人民自己的知识分子,因此也可以说,已经是工人阶级自己的一部分。他们与体力劳动者的区别,只是社会分工的不同。”邓小平同志的讲话,是一次思想大解放,使在座的科技工作者如沐春风。原七机部508所所长王希季说:“粉碎‘四人帮’,使知识分子政治上获得第二次解放,但是精神枷锁还不少。听了邓副主席讲话,感到思想上也得到了解放……为我们向科学技术现代化进军扫除了一大思想障碍。”动物学家陈世骧激动地说:“今天……我们科学界的春天又回来了。我永远不会忘记这个日子!” [6]。

“科学技术是生产力”的著名论断是在1975年“整顿科学院”时酝酿的。当时中科院在《科学院工作汇报提纲》(以下简称《汇报提纲》)中提出,毛泽东同志曾指出:“科学技术是生产力。不打这一仗,生产力无法提高,科研要走在前面。” [7] 1975年9月26日,邓小平在听取胡耀邦等汇报中科院工作和讨论《汇报提纲》时插话指出:“科学技术叫生产力,科技人员就是劳动者!”由于毛泽东否认他说过这样的话,科学技术的生产力属性成了一段历史公案。邓小平前后、多次论述脑力劳动者都是劳动者,在全国科学大会开幕式讲话中首先明确提出和论述了“科学技术是生产力”,再次明确“脑力劳动者是劳动人民的一部分”,摘掉了压在知识分子头上的“资产阶级”帽子。他充分肯定了为社会主义服务的脑力劳动者是劳动人民的一部分,肯定了知识分子是工人阶级的一部分,是党的可以依靠的力量,充分表达了党中央对广大科技人员的信任。

随着全国科学大会的筹备和召开,我国广大知识分子特别是科技工作者彻底甩掉了“臭老九”的帽子,获得了翻身解放。筹备科学大会期间,落实干部政策和知识分子政策的工作也开展起来。1978年1月,中科院上海分院召开平反大会,宣布“四人帮”及其党羽在中科院上海一些科研机构中制造的所谓“‘两线一会’特务集团”是假案冤案,对遭受迫害的有关人员予以彻底平反。这是“文革”之后最早平反的冤假错案,在全国产生了积极反响。2月,中科院党组决定为“文革”中遭受迫害的科学家落实政策,举行骨灰安放仪式。3月,中科院在京为遭受迫害去世的赵九章、熊庆来、叶渚沛、刘崇乐、张宗燧、邓叔群等著名科学家举行了骨灰安放仪式。这为随后一大批被错误批判和处理的知识分子的平反昭雪开了好头。

全国科学大会之后,邓小平等中央领导同志对知识分子作了进一步的阐述和强调,迅速平反冤假错案,落实知识分子政策,恢复专业技术职称,提高知识分子待遇,改善科研工作条件,我国的科技事业出现了前所未有的欣欣向荣的大好局面。

5 全国科学大会的召开与科技工作开放改革的开启 5.1 全国科学大会的召开在各方面准备工作就绪后,1978年3月5日,中共中央通知全国科学大会定于3月18日在北京召开。大会在党中央直接领导下进行。3月8日,成立了以方毅为组长、共56人的大会领导小组,负责大会的具体工作。领导小组下设大会秘书处,负责日常会务,蒋南翔任秘书长。在他们的精心组织和安排下,全国科学大会如期召开。

3月15—16日,各代表团陆续到达北京。出席大会的包括台湾省在内的30个省、直辖市、自治区以及国务院各部委、国防科工方面的5 586名代表,其中科技人员3 478人,占代表总数的62.3%。包括中科院学部委员117人,各学会理事长54人,占代表总数的17.5%。

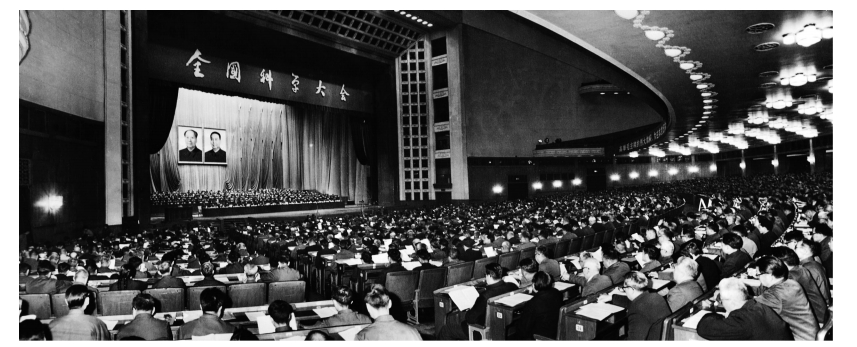

1978年3月18日下午,在中共中央主席、国务院总理华国锋的主持下,全国科学大会在北京人民大会堂隆重开幕(图 4-6)。中共中央副主席、国务院副总理邓小平在大会开幕式上作了重要讲话。他阐述了“科学技术是生产力”的著名论断,指出新中国的脑力劳动者、知识分子,是工人阶级的一部分,这摘掉了长期加在知识分子头上的“资产阶级知识分子”帽子,为我国科技发展扫清了障碍。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家科委主任、中科院副院长方毅作了重要报告,报告分3部分:(1)我国社会主义科学技术事业发展的新阶段;(2)树雄心、立壮志、向科学技术现代化进军;(3)全党动员,大办科学。

|

| 图 4 全国科学大会会场 |

|

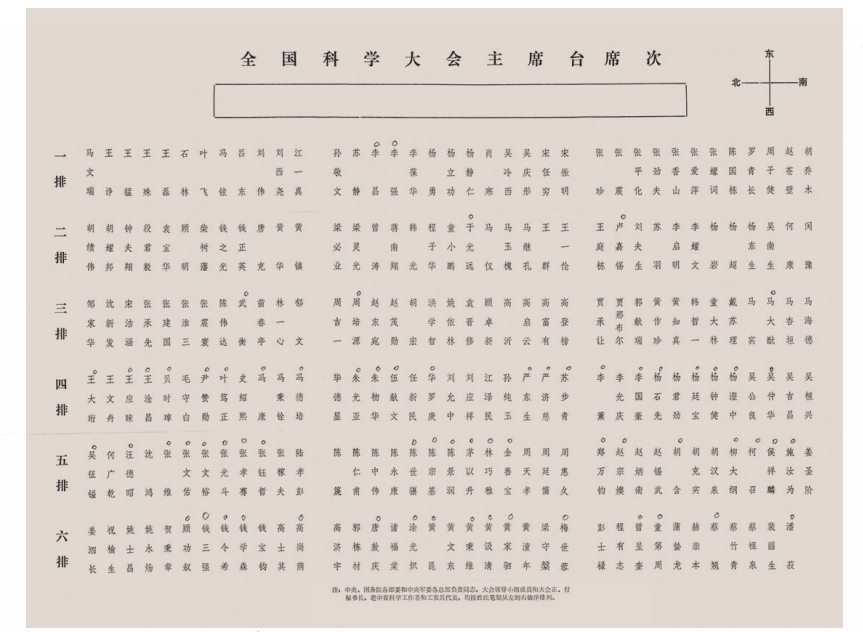

| 图 5 全国科学大会主席台座次表 照片供稿:葛能全,原中国工程院秘书长,曾担任中国科学院副院长钱三强院士秘书 |

|

| 图 6 全国科学大会期间,与会的中科院学部委员与中科院领导在友谊宾馆科学会堂前合影 |

3月19—23日,分组讨论邓小平的讲话和方毅的报告,并讨论了《全国科技规划纲要(草案)》。分组座谈期间,党和国家领导人方毅、苏振华、王震等,曾分别前往代表住地看望,并同代表座谈。

3月24日下午,邓小平主持大会。华国锋作了题为《提高整个中华民族的科学文化水平》的重要讲话。他指出提高全民族的科学文化水平,是亿万人民的切身事业,号召全国人民向科学技术现代化进军。3月25—26日,分组学习和讨论华国锋的讲话。

3月27—30日,每天上午分组活动,交流工作经验,下午则为全体大会,由代表作大会发言。

3月31日下午,全国科学大会在人民大会堂举行闭幕式和授奖仪式,纪登奎副总理主持大会并致闭幕词。

大会闭幕前,由播音员宣读了中科院院长郭沫若的书面讲话《科学的春天》。他在讲话中欢呼:“我们民族历史上最灿烂的科学的春天到来了。”这一讲话画龙点睛,凸现了全国科学大会的历史性意义,为大会画上了圆满的句号。

5.2 我国科技工作开放改革的开启全国科学大会的筹备和召开,是我国科技工作的一次全面的拨乱反正,也是我国科技工作开放和改革的一个重要契机和起点。

早在1972年,在周恩来总理等中央领导同志的支持下,我国科技界就抓住我国外交工作转向的机遇,向欧美科技先进国家派出代表团访问,打开了我国与西方国家科技交流的大门。1976年底,中科院还开始向西德派遣了个别留学生。华国锋在全国科学大会上的讲话中指出:“为了提高我们中华民族的科学文化水平,有必要重申毛主席提出的向外国学习的口号。我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、军事、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。我们是在独立自主、自力更生的基础上,有分析、有批判地向外国学习。……如果真的不分青红皂白,一概拒绝向外国学习,其结果,就只能使中国永远处于落后地位,哪里还谈得上社会主义现代化?” [3]

全国科学大会结束不久,经党中央批准杨乐、张广厚于1978年4月4日赴瑞士参加国际学术会议并顺访英国,成为“文革”后我国科学家首次以个人身份赴西方参加学术活动。向西方科技先进国家派遣留学生也迅速加大规模。在中科院1978年招收的1 000余名研究生中,130余人在入学不久经过外语培训后出国留学。与此同时,科技系统和教育系统还选派了大批中青年科技骨干赴欧美留学。这样就开启了20世纪末的中国留学大潮,使中国科技逐步跟上世界科技发展的步伐。

科技工作的拨乱反正也推动了我国科技体制改革的启动。1977年7月,中科院党组决定院属各单位实行党委领导下的所长负责制。这一措施在当时具有重要的积极作用,逐步扭转了“反右运动”之后全院长期存在的“外行领导内行”局面。在邓小平等党中央领导的支持下,方毅、李昌等同志认真调研了全院各单位科技骨干的情况,逐步让一大批优秀的科学家走上了各研究所的领导岗位。

为了更好地发挥科学家的作用,他们还积极谋划和推荐科学家出任院级领导。1978年3月,中央任命李昌、周培源、童第周、胡克实、严济慈、华罗庚和钱三强等人为中科院副院长。其中,周培源、童第周、严济慈、华罗庚和钱三强都是我国著名科学家。不久之后,钱三强还成为院党组成员。这是1950年任命吴有训担任副院长之后,28年来中科院再次任命科学家副院长,意义重大。1978年6月郭沫若院长去世后,方毅同志向中央坚辞院长职务,虽经中央领导劝说就任了院长,但他和李昌坚持认为中科院必须实现由行政领导转变为科学专家学术领导为主的体制。在他们的领导下,中科院恢复了学部,选举了新的学部委员(院士),并于1981年建立了以优秀科学家为领导核心的新体制,推举化学家卢嘉锡出任院长,实现了中科院领导体制的历史性转变[8]。几乎与此同时,全国各主要科研机构和重点高校,也逐步实现了由专家出任主要领导的转变。至此,我国科技和教育工作的拨乱反正和恢复秩序基本完成,并实现了向新体制的过渡。

从筹备全国科学大会期间,党中央一再明确提出“科技工作要走在经济建设的前面”,到邓小平在全国科学大会开幕词中阐述“科学技术是生产力”的著名论断,也为20世纪80年代面向经济建设的科技体制改革奠定了思想理论基础。随着1981年党中央提出了“科学技术必须面向经济建设,经济建设必须依靠科学技术”的科技发展方针,我国的科技体制改革走进了一个新的历史时期。

总而言之,全国科学大会为我国在20世纪80—90年代科学技术的发展拨正了方向,是我国科学技术事业的一次历史性转折。同时,科技事业的拨乱反正和开放改革,也为十一届三中全会全面纠正“左”的错误和确立改革开放的正确路线开启了先路。

| [1] |

邓小平. 邓小平文选(第二卷). 北京: 人民出版社, 1994.

|

| [2] |

王珊. 回溯陈景润的成名史[J]. 科学文化评论, 2010, 7(1): 42-54. |

| [3] |

全国科学大会文件汇编. 向科学技术现代化进军[M]. 北京: 人民出版社, 1978.

|

| [4] |

樊洪业. 中国科学院编年史:1949-1999[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 1999: 238-251.

|

| [5] |

袁振东. 1978年全国科学大会:中国当代科技史上的里程碑[J]. 科学文化评论, 2008, 5(2): 37-52. |

| [6] |

中国科学院院史研究组. 全国科学大会始末. 科学时报, 2008-03-13.

|

| [7] |

樊洪业. "科学技术是生产力"历史公案之我见[J]. 科学文化评论, 2005, 2(1): 5-6. |

| [8] |

王扬宗. 方毅、李昌与专家治院[J]. 科苑人, 2013(2): 48-51. |