E-mail:sywang@amss.ac.cn

随着温室气体(GHGs)累积排放的不断增长,全球平均温度持续上升,2000—2014年年均上升0.116℃,即使未来的温室气体排放受到严格控制,当前的温升趋势依然会延续[1]。总体来看,温升效应对全球经济产出的影响很可能高达20%(概率为0.44—0.87),且气候变化将在很大程度上改变现有的全球经济结构,加剧地区间的经济发展不均衡[2];尤其对受气候灾害影响可能性更大的发展中国家和经济欠发达地区而言,应对气候变化挑战的形势更加严峻,温升不仅仅会导致经济产出损失,而且会降低经济增长率[3]。

尽管气候变暖是全球性的,但由于各国在地理位置、经济发展水平、气候易损程度以及适应能力等诸多方面都存在着较大差异,使得各国受全球气候变化的影响也不尽相同;一些欠发达地区面临较大的经济损失风险,另外一些发展中地区受到的影响则可能相对较小,而部分发达国家或地区甚至可能从气候变化中受益[4]。因此,各国在面对气候变化和温室气体减排挑战时采取的具体行动和制定的相应政策也应当充分考虑这种差异性。总体上看,减排和适应是应对气候挑战最基础也是最根本的手段,全球和地区层面均如此。减排直接面对气候变化的本质问题,即减少排放到大气中的温室气体量,通过控制大气含碳浓度来减缓全球变暖的速度;而适应的效果除了直接降低气候损害外,还包括一些预防性措施以减少气候易损性[5]。减排难以单独应对气候变化挑战,适应亦如此。很大程度上,气候损害是经济发展到一定程度必然出现的结果,即使达到完美适应性水平[6]。减排和适应在控制全球变暖过程中既是彼此替代,也是相互补充,两者的作用在很大程度上会发生重叠,这种效果在近些年的气候应对中逐步受到重视[7]。例如:应对气候挑战的早期,减排和适应行动很大程度上是分离的,发达国家侧重于减排,而发展中国家则倾向于适应[8];近10年来,发达国家开始更多地考虑国家适应计划和投资,同时,欠发达国家,甚至许多最不发达国家(LDCs)也积极致力于发展路径的低碳化转变[9]。

中国是发展中国家的典型代表,同时也是全球最大的温室气体排放国。研究中国的气候变化损失风险,以及减排与适应在应对气候变化挑战中所扮演的角色,具有重要的现实意义。从气候变暖形势看,自1909年以来的百余年时间内,中国的陆地区域平均温升幅度达0.9℃—1.5℃,高于全球0.8℃的平均温升水平[10];从排放趋势看,中国的排放惯性较大,高耗能产业的高占比、经济对煤炭等化石能源的高依赖度以及快速城镇化对能源和水泥等材料的高需求决定了未来排放持续增长的趋势;从减排难度看,中国应对气候变化的成本较高,减排难度较大,中国的最大可能减排率为45%,远低于美国、欧盟的75%,如果今后中国每年的排放增长量降低0.2%,到2050年GDP将比不控制排放情况下降5.12%[11];从应对研究看,当前从区域气候损失角度权衡中国单边减排的宏观成本与缓解气候损失收益的研究较少,与适应有关的气候变化政策、行动和研究积累十分欠缺[10]。基于此,本文以气候变化对中国的经济影响为立足点,分析中国的单边减排行动对减缓全球变暖(温升水平),避免气候损害(GDP损失)的贡献;并在成本-收益框架下讨论我国单边减排政策的经济性,尤其关注适应行动在其中扮演的角色。

1 研究方法与情景设计 1.1 模型与方法本文研究借助的主要方法是Duan等[12]基于综合评估建模理论发展的中国能源-经济-环境(energy-economy-environmental,3E)系统集成模型,即CE3METL模型。该模型是全球3E集成模型E3METL(energy-economy-environmental model with endogenous technological change by employing logistic curves)的延伸。CE3METL模型是典型的新古典经济内生增长模型,本质上承袭了气候变化综合评估模型(IAM)自顶向下的基本架构(包括效用最大化目标、基于CD+CES生产函数的产出过程以及消费和投资流的动态演变等),但又以其丰富的技术细节见长,而后者又源于改进的Logistic多重技术演变机制和双因素内生技术进步机制。该模型实际上为传统自顶向下的IAM模型架构与自底向上的技术模型框架间的软连接提供了可能,故此,CE3METL模型又可称为技术驱动型3E系统集成模型。

值得指出的是,早期的CE3METL模型仅考虑了宏观经济、能源技术与碳排放间的交互关系;因此,其气候模块仅仅是经过简化了的碳排放模块[12]。为了达到研究目的,需要考虑从排放到辐射强迫、温升,直至对经济的反馈影响的全过程;基于此,本文在方法层面对CE3METL模型的最初版本进行了改进,即将单纯碳排放子模块拓展为完整的气候模块,特别是耦合了碳循环模块以及气候变化-损失响应模块,同时考虑适应性选项。具体地,对排放而言,由于CO2是温室效应的主要贡献者,系统中考虑的控制变量主要指工业CO2排放,其他的非碳排放以及土地利用变化引起的排放均以外生的形式并入世界其他地区的温室气体排放中,而后者则根据DICE2013R①的排放预测路径给出[13]。定义气候损失函数或影响函数是将未来的温室效应转化为经济后果的关键环节,其基本逻辑是累积的排放带来的温升效应将减少经济产出,即温升与经济产出间存在一定的非线性关系[2]。值得指出的是,损失函数的选择和参数校准过程存在很大的不确定性,这也是气候变化损失难以准确量化最本质的缘由[4]。CE3METL利用广为采用的DICE损失函数来定义温升与气候损失间的关系,即假设气候损失与温度变化间是单纯的二次关系,不包括激变点和临界点。

① DICE模型全称为Dynamic Integrated Climate Economic model,是著名经济学家耶鲁大学的William Nordhaus教授于20世纪70年代开发,DICE2013R是该模型最新的修订版。

1.2 情景讨论与设置从排放控制角度来看,Raupach等[14]基于公平性、历史排放惯性以及混合原则对2℃、2.5℃和3℃温控目标下世界各主要国家和地区的排放空间分配方案进行了讨论。对中国而言,2℃温控目标下,基于历史排放原则的剩余可排放量最大,累积排放空间达1 055.5亿吨碳当量(10−1 Gt C),其次是混合原则和公平性原则,相应的排放空间分别为870亿吨和695.5亿吨。值得指出的是,Raupach等[14]基于惯性原则估算的排放空间与丁仲礼等[15]的估计基本一致,后者估算中国2050年前的排放空间约为1 026.4亿吨;而其基于混合原则和公平性原则的排放空间估算则分别与Garnaut等[16]的估计结果持平。由此可见,Raupach等[14]给出的三种排放空间分配方案覆盖面较广,且与主流的排放空间分配观点基本相符。特别地,Raupach等[14]还给出了2.5℃温控目标下基于三种分配原则的累积排放空间分配方案。此时,各国的累积可排放量都有较大幅度增长,其中中国的排放空间分别增长到1 382.7亿、1 270.9亿和1 123.6亿吨。基于此,本文以Raupach等[14]的排放空间分配方案为基础,设计2℃温控目标下中国的排放控制情景。具体地,根据排放空间从大到小,定义弱排放控制(WEC)、中度排放控制(MEC)和严格排放控制(SEC)三种情景。

一般而言,适应分为存量适应行为和流量适应行为两类。例如,投资修筑堤坝预防洪涝属于前者,而安装空调应对高温天气则属于后者。本文考虑的适应性是对二者的抽象表征,未对具体的适应行为进行细分。de Bruin等[17]研究指出:21世纪内,适应可能成为避免气候变化损失的主要贡献者,随着时间的推移,适应避免气候损失的效果将逐步被减排行动所替代。基于此,本文沿袭了最优适应性假设,即:适应避免气候损失的长期(2100年之后)效果趋于0,而近期(2100年之前)效果则以固定的适应率呈指数衰减,且适应变量隐含在损失函数中[4]。据此,我们设定了适应率为10%、20%和30%的三种适应性情景,分别记作低适应情景(LAD)、中适应情景(MAD)和高适应情景(HAD)。

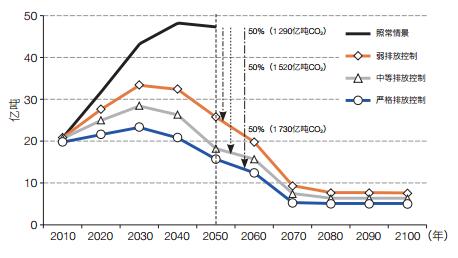

2 总量控制对排放路径和全球温升的影响照常情景(B A U)下,中国的温室气体排放量在21世纪上半叶继续稳步上升,预计将于2040年前后达到排放峰值,峰值水平约为48亿吨碳。总量控制行动显著地促进排放尽早达峰,在WEC、MEC和SEC三种排放控制情景下,中国承诺的2030年排放达峰目标都将如期实现,对应的峰值水平分别为33.4亿、28.5亿和23. 4亿吨(图 1)。同时,若按照Raupach等[14]的排放权分配方案,2℃温控目标下中国在2050年前的累积排放空间将压缩一半以上,最高压缩比例达67%。事实上,从全球来看,若实现2℃温控目标与450 mL/m3的浓度稳定目标对等,则2050年全球总的温室气体排放较之2000年的水平需下降70%,其中发达国家的控排比例可能更高,达80%— 100%,而发展中国家的比例则显著低于全球平均水平[18]。由此可见,即使按照相对宽松的历史原则,Raupach等[14]的排放权分配方案对中国而言实际上是非常严格的,这一方案实施的直接后果就是导致控排的宏观经济损失偏大。

|

| 图 1 不同总量控制情景下的温室气体排放轨迹 |

从温度变化的结果来看,若中国的温室气体排放量跟从照常情景,则2050年全球平均地表温升幅度为2℃,到21世纪末将达到3.54℃(较之工业化前的温度水平),这一数值与DICE-2013R的研究结果基本持平[13]。作为全球排放占比最大的国家,中国单方面的排放控制行动将使全球平均温升幅度呈现不同程度的下降。在弱排放控制情景下,2050年和2100年的全球温升水平将分别下降至1.96℃和3.36℃,对应的温控贡献为1.85%和5.07%(图 2a);在最严格的情景下,到21世纪末,全球温升幅度将降至3.28℃,较照常情景下降0.26℃,此时中国单方面排放控制的温控贡献较弱排放情景提高2.49个百分点,达到7.56%(图 2b)。由此可见,尽管中国单方面的排放总量控制对抑制全球气候变暖有一定的效果,但总体看来,这一效果十分有限——即使削减一半以上的累积温室气体排放量,相应的温控贡献也不到8%;显然,全球协作、共同削减温室气体排放量才是有效遏制全球平均气温持续上升的关键。

|

| 图 2 中国的排放控制对全球平均气温的影响 (a)给出了控排情景下全球气温相对于2℃门槛值的变动情况(2050年和2100年);(b)展示了与照常情景相比单方面排放控制行动的温控贡献(%) |

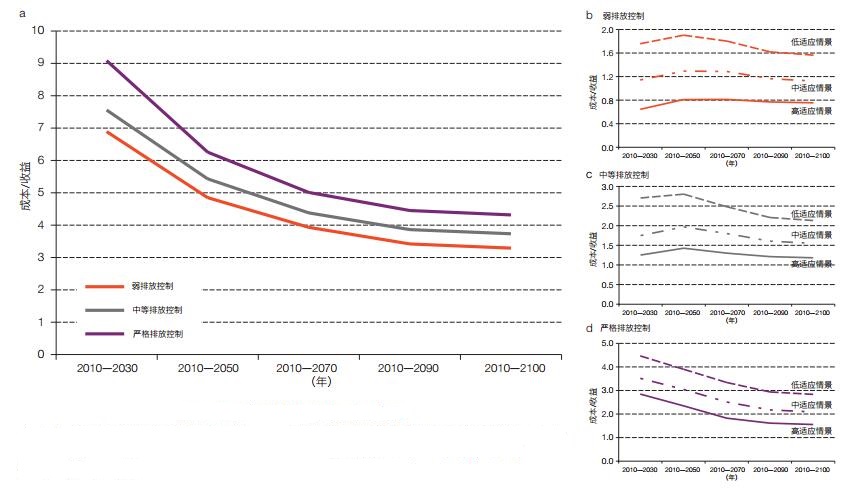

为进行单边排放控制行动的成本-收益分析,本文引入经济性系数,并将其定义为累计控排成本与气候变化减缓收益的比值。从图 3可以清晰地看出,对所有的控排情景而言,控排的累计宏观经济成本均数倍于对应减缓的气候变化相关损失,且排放控制越严格,两者的比值越大,同时意味着控排的经济性也越差;而随着排放控制时间区间的延长,控排的经济性有所增加(图中表现为曲线的趋势递减),但减缓的气候变化损害依然远低于因减排而付出的经济代价(仅为后者的23%—30%)。具体地,当考虑较短的时间区间(2010—2030年)时,对应弱排放控制、中等排放控制和严格排放控制情景的经济性系数分别为6.89、7.56和9.08;当考察的时间区间延长至2010— 2050年时,相应的系数分别下降29.6%、28.2%和31.1%;而从整个模拟周期看来,这一系数将进一步降至3.29、3.74和4.32。不难理解,随着排放控制的严格化,控排成本增加的速度远高于减少的气候变化损失(中国的控排成本与其控排力度直接相关,而气候变化损失则更多受到世界其他国家排放和温升贡献的影响),这使得相应的比值不断增大。同时,随着排放控制的深化,低碳技术得以充分发展,温室气体排放量的控制不再单纯依靠削减化石能源消费量来实现,而更多地转向低碳能源对传统能源的替代。因此,减排的经济代价也随之减少,这是导致长期来看控排经济性略有提高的主要原因。

|

| 图 3 中国单独控排行动的经济性变化 (a)展示的是三种排放控制情景下减排的宏观经济成本与气候变化损失减缓收益间的比值的变化情况(数值均为对应时间区间的累积值);(b)—(d)分别给出了弱排放控制、中等排放控制和严格排放控制三种情景下对应不同适应情景的结果。 |

适应性水平的提高能显著改善中国单方面控排行动的经济性。图 3显示,在弱排放控制情景下,气候适应能使控排的经济性普遍提高1倍以上,其中中等适应情景下的累计气候损失减缓收益已接近累计宏观控排成本,而高适应情景时,中国的控排行动具有完全的经济性,此时的累计气候损失减缓收益已显著大于对应的累计宏观控排成本。对排放控制更为严格的中等排放控制和严格排放控制情景而言,尽管控排经济性提高的幅度低于弱排放控制情景,但与无适应纯减排情景相比,依然十分显著。对中等排放控制情景而言,2010—2100年间的累计控排成本与累计气候损失减缓收益间的比值将从无适应情景的3.74降至低适应情景的2.13,高适应情景的1.18;即使在最严格控排情景下,相应的经济性系数也从纯减排情景的4.32降至2.83、2.09和1.55,分别对应低、中、高三种适应情景。

4 结论与政策建议对比其他排放权分配方案研究,Raupach等[14]讨论的方案较为具体,涵盖了主要分配原则,是一种具有代表性的研究方案。若根据其对中国的排放空间分配,2℃温控目标下中国剩余的累积排放空间将较照常情景缩减一半以上,最高缩减比例达67%,这对于尚处在发展中的中国而言实际上是极其严格的[18]。尽管如此,中国单方面减排行动对全球变暖的影响仍然十分有限,即使削减一半以上的累积温室气体排放,对应减缓的全球温升幅度仅为0.26℃,而相应的温控贡献也不到8%。

总体上,中国单方面采取严格排放控制的经济性较弱,但适应能力的提升可在较大程度上改善这种经济性。短期来看(2010—2030年),排放控制行动下中国的累计控排成本与气候损失减缓收益间的比率高达6.89—9.08;即使将考察时间区间延长至2010—2100年,这一比值依然高达3.29—4.32。显然,中国单边控排的成本代价会远高于全球共同气候治理框架下中国减排的相应成本。此外,本文没有考虑单边减排收益的跨区域溢出效应,以及因温室气体排放控制引起的局地空气污染改善等其他方面的协同效益,这些都可能引起单边控排行动的经济性偏低。

适应在提高单边减排经济性方面扮演了重要的角色。本研究显示:在弱排放控制情景下,气候适应能使控排的经济性普遍提高1倍以上;中等适应情景下的累计气候损失减缓收益已接近累计宏观控排成本;而高适应情景时,中国的控排行动具有完全的经济性,即此时的累计气候损失减缓收益已显著大于对应的宏观控排成本。即使实施最严格的单边排放控制政策,相应的经济性比值也将从无适应情景的4.32最低降至1.55。

因此,无论从全球控温贡献,还是减排行动的经济性考虑,即便将未来的排放空间缩减50%以上,中国单方面的控排行动对全球气候变暖及区域气候损害的总体影响都十分有限。因此,全球协作、共同削减温室气体排放才是有效遏制全球平均气温持续上升趋势,继而减缓气候变化带来灾难性局地损害的关键。而在实质性的全球合作减排难以达成时,中国应该从应对全球变暖对本国的灾害风险出发,积极推进气候适应计划,广泛激励适应性投资。这不仅可以有效降低本国潜在的气候相关损失,同时也向国际社会释放出非合作背景下采取“主动适应”行动以应对气候挑战的积极信号;而广泛适应行动的开展还可以在很大程度上弱化所谓的“搭便车”效应,继而提高温室气体减排全球合作的可能性。经济发展是气候适应水平得以有效提高的关键。基于此,中国还应坚定不移地大力发展经济,尤其是绿色低碳经济。

| [1] |

Karl T R, Arguez A, Huang B Y, et al. Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus[J]. Science, 2015, 348(6242): 1469-1472. DOI:10.1126/science.aaa5632 |

| [2] |

Burke M, Hsiang S M, Miguel E. Global non-linear effect of temperature on economic production[J]. Nature, 2015, 527(7577): 235-239. DOI:10.1038/nature15725 |

| [3] |

Sterner T. Economics:Higher costs of climate change[J]. Nature, 2015, 527(7577): 177-178. DOI:10.1038/nature15643 |

| [4] |

Moore F C, Diaz D B. Temperature impacts on economic growth warrant stringent mitigation policy[J]. Nature Climate Change, 2015, 5(2): 127-131. DOI:10.1038/nclimate2481 |

| [5] |

Dumas P, Ha-Duong M. Optimal growth with adaptation to climate change[J]. Climatic Change, 2013, 117(4): 691-710. DOI:10.1007/s10584-012-0601-7 |

| [6] |

Bréchet T, Hritonenko N, Yatsenko Y. Adaptation and mitigation in long-term climate policy[J]. Environmental and Resource Economics, 2013, 55(2): 217-243. DOI:10.1007/s10640-012-9623-x |

| [7] |

Watkiss P, Benzie M, Klein R J T. The complementarity and comparability of climate change adaptation and mitigation[J]. WIREs Climate Change, 2015, 6(6): 541-557. DOI:10.1002/wcc.368 |

| [8] |

Buob S, Stephan G. To mitigate or to adapt:How to confront with global climate change[J]. European Journal of Political Economics, 2011, 27(1): 1-16. DOI:10.1016/j.ejpoleco.2010.05.001 |

| [9] |

Wilbanks F T J, Abeysinghe A C, Burton I, et al. Climate-resilient Pathways:Adaptation, Mitigation, and Sustainable Development[M]. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2014.

|

| [10] |

国家气候变化评估专家组. 第三次气候变化国家评估报告[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

|

| [11] |

IPCC. Summary for policymakers. In: Intergovernmental Panel on Climate Change special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. New York: Cambridge University Press, USA, 2011.

|

| [12] |

Duan H B, Zhu L, Fan Y. What is the most cost-effective policy of CO2 targeted reduction:An application of aggregated economic technological model with CCS?[J]. Applied Energy, 2013, 112(C): 866-875. |

| [13] |

Nordhaus W D, Sztorc P. DICE 2013R:Introduction and User's Manual[M]. The 2th edition. New Haven: Yale University, 2013.

|

| [14] |

Raupach M R, Davis S J, Peters G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions[J]. Nature Climate Change, 2014, 4(10): 873-879. DOI:10.1038/nclimate2384 |

| [15] |

丁仲礼, 段晓男, 葛全胜, 等. 国际温室气体减排方案评估及中国长期排放权讨论[J]. 中国科学D辑:地球科学, 2009, 39(12): 1659-1671. |

| [16] |

Garnaut R. The Garnaut Climate Change Review[M]. New York: Cambridge University Press, 2008.

|

| [17] |

de Bruin K C, Dellink R B, Tol R S J. AD-DICE:An implementation of adaptation in the DICE model[J]. Climatic Change, 2009, 95(1-2): 63-81. DOI:10.1007/s10584-008-9535-5 |

| [18] |

Stern N. The economics of climate change[J]. American Economic Review:Papers & Proceedings, 2008, 98(2): 1-37. |