|

| 2016年3月,中国科学院副院长张亚平率队访问缅甸,主持了中国科学院与缅甸自然资源与环保部院部级科技合作协议的签订,为中国科学院东南亚生物多样性研究中心的建设提供了有力的政策保障 |

|

| 2016年10月,东南亚中心应中国驻缅甸大使馆邀请参与“中缅友谊林”项目,提供技术支持 |

中国科学院东南亚生物多样性研究中心(简称“东南亚中心”)是非法人院属境外机构,具有一定的独立性,由中国科学院国际合作局主管,依托中国科学院西双版纳热带植物园组织、建设、运行和管理。东南亚中心通过联合缅甸自然资源与环保部、缅甸林业司、缅甸林业研究所、泰国国家科学基金委,老挝传统药物研究中心、柬埔寨环保部等东南亚国家国立研究机构,整合中国科学院在东南亚的优势科研力量,以缅甸为中心、辐射东南亚重要国家,聚焦生物多样性保护、生物资源可持续利用、生态环境监测和保护以及人口健康等领域,开展联合科学研究、科技攻关及人才培养工作,并面向当地和周边地区相关行业提供技术服务。东南亚中心属于研究与教育型院属境外机构,将集科研、教育、智库三位于一体,是面向整个东南亚国家可持续发展的海外科教中心,服务于国家“一带一路”的战略大局。中心的建立将加强我国与缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南等东南亚国家在生物多样性科学、传统医药与民族植物学、生物资源持续利用和生态系统与环境变化等领域的合作研究,有效提升当地的教育水平和科技实力。

|

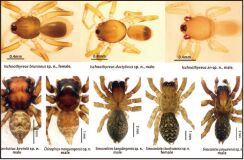

| 东南亚中心项目组“东南亚洞穴无脊椎动物的分类、起源与保护”在动物研究所李枢强研究员的带领下,对东南亚地区蜘蛛种类进行了多次野外调查,发现了2个蜘蛛新属和119种蜘蛛新种,图为部分新种照片。文章被ZooKeys、Zootaxa、Ecologica Montenegrina等收录 |

|

| 2016年11月26日至2017年1月5日缅北野外科考合影 |

2016年3月,中国科学院副院长张亚平率队访问缅甸,主持了中国科学院与缅甸自然资源与环保部的院部级科技合作协议的签订,为东南亚中心的建设提供了有力的政策保障。中国科学院院长白春礼、中国驻缅大使洪亮、缅甸自然资源与环境保护部常务秘书长U Khin MaungYee、中国科学院国际合作局局长曹京华、缅甸林业司副司长Kyaw Kyaw Lwin、缅甸林业研究所所长Thaung NaingOo、版纳植物园主任兼东南亚中心主任陈进等中缅代表于2016年10月在缅甸内比都共同为东南亚中心“缅甸中心”揭幕,使东南亚中心的建设工作向前迈进了一大步。2016年11月,缅甸自然资源与环保部代表应邀参加了中国科学院举办的“一带一路”科技创新国际研讨会,加深了彼此互信和友谊,有力推动了中缅双边的科技合作。随着东南亚中心成果和影响逐渐扩大,东南亚中心应中国驻缅甸大使馆邀请参与“中缅友谊林”项目,提供技术支持。同时,也应缅甸自然资源与环保部邀请,参与和支持缅甸北部Hkakaborazi国家公园申请世界自然遗产工作。

1.2 人才队伍建设和科研成果东南亚中心自2015年8月正式启动以来,已成立4个核心研究团队并启动28个区域性国际合作项目、重点领域拓展项目和青年人才培育项目,发表SCI论文近30篇。资助和启动的东南亚生物多样性信息平台和中国西南-中南半岛10个大型生态监测平台已初具规模,影响逐渐凸显。在缅甸、泰国、越南、老挝等国的连续大规模野外生物多样性考察,成果显著。不仅记录到彩云兜兰、白腹鹭、马来熊、羚牛等珍稀濒危物种,同时也发现发表两栖爬行类、鱼类、节肢动物、兰科、秋海棠科、樟科、天南星科等新生物类群150多种。

|

| 昆明动物所车静研究员,主要负责泰国中、北部两栖类多样性及代表物种的分子资源挖掘.针对两栖类的调查, 已收集838份样品,共鉴定出5个科11个属的22个种(4个疑似新种)。中国、泰国、缅甸新增两栖类新科记录——亚洲角蛙科,将亚洲角蛙科物种的分布范围扩大至其北限-雅鲁藏布江大拐弯处。图中A为Liurana alpine,B为Liurana medogensis |

|

| 东南亚中心水生生物多样性研究组,在昆明动物所陈小勇研究员的带领下,自2014年起在缅甸伊洛瓦底江流域开展了4次水生生物多样性考察。采集鱼类206种,4367号标本,发现8种缅甸新纪录鱼类, 4种鱼类新种(如图所示) |

|

| 中国科学院院长白春礼、中国驻缅大使洪亮、缅甸自然资源与环境保护部常务秘书长U Khin Maung Yee于2016年10月在缅甸内比都共同为东南亚中心“缅甸中心”揭幕 |

|

| 东南亚中心传统医药与民族植物学研究组,在昆明植物所杨雪飞副研究员的带领下,从2015年至今,完成了3次野外考察,涉及2个大型药材贸易市场,20多个传统集市及其周边生境和社区。记录和采集野生和半栽培蔬菜90余种,药用植物资源100多种。产出《缅甸掸邦野生和半野生蔬菜》手册得到中缅双方相关部门关注,构建91种缅甸产药用植物及对应粗提物展示平台 |

2016年9月,东南亚中心顺利完成了缅甸中心综合楼近1 000平方米基础实验平台、12间流动公寓、200平方米餐厅及其配套设备的运输、安装和调试工作。其中基础实验平台由动物多样性与保护、水生生物多样性、传统医药与民族植物学和植物多样性保护与研究等4个实验室组成。缅甸中心基础设施和研究平台的建成,整体提升了东南亚中心的日常接待和科研服务能力。

|

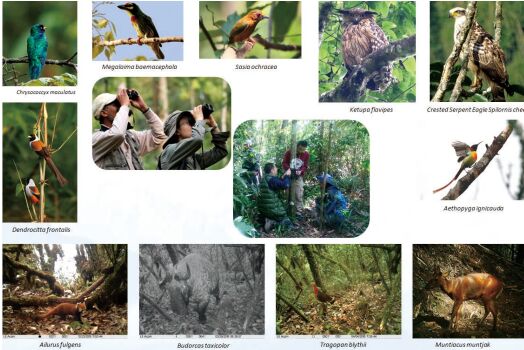

| 东南亚中心动物多样性与保护研究组,在权锐昌研究员带领下,自2014年起在缅甸北部克钦邦葡萄地区连续展开了4次野外动物多样性调查,观测到鸟类400多种,野外安置红外相机100多台,拍摄到1万多张地栖大中型兽类照片。图为部分鸟类与兽类照片,野外鸟类生物多样性调查,安置红外相机 |

东南亚中心通过硕士研究生招生项目,已招收缅甸、泰国、老挝等东南亚国家研究生20多人;通过东南亚生物多样性保护研讨会、中泰科技合作论坛、高级生态学野外培训班、民族药可持续利用与保护培训班、中缅跨边界生物多样性保护研讨会等为东南亚国家培训科技人才近200人次。

|

| 缅北科考曾祥乐拍摄到的白腹鹭(Ardea insignis)。该物种被世界自然保护联盟(IUCN)评级为CR(极度濒危物种),全球数量少于500只 |

东南亚中心通过定期的新闻简讯、年报和网站(http://www.seabri.cn/)进一步提升了东南亚中心的区域影响力;通过数据分享平台和签订知识产权协议,扩大合作范围,与缅甸、泰国、老挝等国的合作者共同发表科研论文,产出重大科研成果。

|

| 版纳植物园谭运洪在缅甸克钦邦葡萄科考时,发现一新种尖药花(Acranthera burmanica)(图左)。植物研究所金效华研究员在中国与缅甸边境的高黎贡山地区考察时,发现了一株新种——怒江鸟巢兰(Neottia nujiangensis)(图右)。文章均发表于Phytotaxa |

东南亚中心将通过10-20年的努力,建成生物多样性研究和保护领域的综合性研究与教育平台,率先构建覆盖东南亚各国的地区性研究网络,为东南亚国家培养一批生物多样性和环境保护、资源可持续利用等方面的专业技术队伍,产出具有国际影响力的科学成果,形成具有国际竞争力的研究团队,引领东南亚地区生物多样性科学研究的发展方向。最终将东南亚中心建设成为我国“21世纪海上丝绸之路”战略体系的重要支点之一。

|

| 东南亚中心缅甸办公室外观 |

中心负责人专访

陈 进 研究员•中国科学院东南亚生物多样性研究中心主任/中国科学院西双版纳热带植物园主任

以习近平总书记为核心的党中央提出我国未来的外交战略重点是建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”),与我国毗邻的东南亚国家无疑成为了该项建设的战略重点区域。

东南亚包括11个国家(越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱和东帝汶),总面积为447万平方公里。总人口约5.3亿。东南亚地区的生物多样性高度富集、特有成分比例高,且其生物多样性受威胁状况也十分严重,是全球生物多样性保护的热点地区之一。其中,缅甸因其独特的生物地理学背景及其缺乏生物多样性的科学记录使其更具有神秘色彩,为世界各国生物学家所瞩目。由于社会经济和科技发展水平的相对滞后,这些国家对各自的生物资源虽有初步认识,积累了部分相关资料,但总体来说,生物资源及生物多样性的本底仍然很不清楚,更缺乏跨国界的多学科生物资源科学考察工作。许多地域如缅甸北部、柬埔寨等地的生物多样性也很少为国际社会所认识,因而成为世界各国关注的焦点地区。此外,多年来该区一直作为森林和矿产等资源的输出基地,人类活动正在对该地区生态系统和物种多样性产生巨大的消极影响。因此,急需建立相应的科学研究体系和研究能力,尽快查清区域性的生物多样性格局和生物资源储量及动态,为当地社会经济可持续发展提供科技支撑。

“东南亚中心”将集科研、教育、智库三位于一体,是面向整个东南亚国家可持续发展的海外科教中心,服务于国家“一带一路”的战略大局。“东南亚中心”将通过科教融合,整合中国科学院对东南亚的相关力量,以缅甸为中心、辐射东南亚重要国家,聚焦生物多样性保护、生物资源可持续利用和自然地理环境监测和保护等领域,开展联合科学研究、科技攻关及人才培养,率先建成覆盖东南亚各国的综合研究网络和教育平台,最终将该中心建设成为我国“21世纪海上丝绸之路”战略体系的重要支点之一。

同时,该中心也将是面向国内科研机构和大学的重要科研和教育平台。

东南亚中心的主要任务是:

(1)联合国际国内知名科研机构,以缅甸为中心、辐射东南亚重要国家,聚焦生物多样性保护、生物资源可持续利用和自然生态环境监测和保护等领域,开展科学研究、人才培养与政策咨询,力争用10-20年的时间,把东南亚中心建设成为在东南亚地区生物多样性保护与可持续利用研究最具影响力的研究机构之一。

(2)组织实施国内外重大科学研究计划和跨学科、跨地域、国际化的科学考察活动,建成相关领域的综合性研究与教育平台,构建覆盖东南亚各国的地区性研究网络。

(3)借助中国科学院国际人才计划(PIFI计划)、发展中国家科学院(TWAS)奖学金计划、中国科学院大学留学生培养计划、中国政府奖学金计划等,成为东南亚国家生物多样性和环境保护、资源可持续利用等方面专业技术人才的培养基地。