2005—2015年,以中国科学院地理科学与资源研究所孙九林院士为核心的科研团队,在“一带一路”相关区域组织了近10次跨国综合科学考察和学术交流活动,与沿线多国科学家建立了深厚合作基础,联合产出了众多具有国际影响力的科研成果。在此基础上,2014年6月15日,中国科学院地理科学与资源研究所在北京举办了首届“丝绸之路经济带生态环境与可持续发展国际研讨会”,取得了4项重要成果:

(1)首次提出科技创新支撑“一带一路”建设。

(2)发布《建立“一带一路”国际科学家联盟倡议书》,与会“一带一路”沿线30多家科研机构的百余位科学家代表共同在倡议书上签字,联合成立了“‘一带一路’国际科学家联盟”。

|

| 俄罗斯科学院副院长Lvanov Vladimir Viktorovich,2014年接见中国科学院代表团 |

|

| “一带一路”智库网络与协同平台一体化支撑框架 |

|

| “一带一路”科学家联盟协同研究平台 |

|

| 科学家在“一带一路”相关国家考察 |

(3)提出了“一带一路”建设的9个重大科学问题,包括:“一带一路”生态环境及可持续发展、“一带一路”国际科学家协同创新与数据共享机制平台等。

(4)提出了“一带一路”建设的生态文明、区域经济一体化等创新模式。

2 “一带一路”国际科学家联盟联盟成立后陆续取得多项科技合作成果:

(1)建立了“一带一路”数据共享、合作研究网络平台。

(2)开展系列国际科学考察,建立了覆盖“一带一路”沿线66个国家和地区的重点区域基础地理与资源环境数据库。

(3)产出了10余本学术专著、数百篇学术论文,在《资源科学》《中国科学院院刊》和Journal of Resourcesand Ecology等学术期刊上连续出版了4期“一带一路”专题研究成果。

(4)举办多期国际培训班,培养了上百名国际科技人才。

(5)签署了20余项中外科技合作协议。

2016年,中国科学院提出基于过去几年与发展中国家合作的基础,尤其是海外基地的规模化布局,围绕发展中国家重大需求所开展的一系列合作,在多方向开展了能力建设工作。

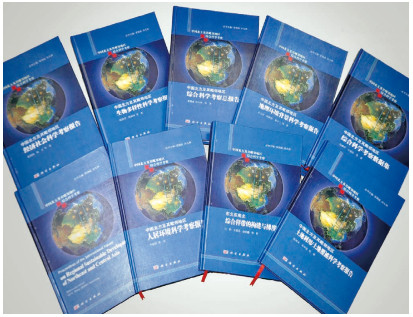

|

| 《中国北方及其毗邻地区综合科学考察》丛书(共10部,科学出版社,2014年) |

|

| 孙九林等在“一带一路”相关国家考察 |

(1)“一带一路”土地利用覆被变化动力机制与可持续利用;

(2)“一带一路”生态、环境和社会经济相互作用机理和不同国家可持续发展模式创新;

(3)“一带一路”资源环境承载力与生态系统服务功能评价;

(4)“一带一路”跨国沙漠化、干旱、水土流失和颠覆性自然灾害的监测、预警和治理科学技术问题;

(5)全球气候变化对“一带一路”的影响及应对气候变化国际合作;

(6)“一带一路”国际合作科学信息系统与数据共享机制平台问题;

(7)“一带一路”贫困成因与国际扶贫机理和路径;

(8)国际地缘政治经济新格局和沿线国家国情及“一带一路”合作共赢战略路径和策略;

(9)“一带一路”科学决策支持系统。

首席科学家专访

孙九林 中国工程院院士·中国科学院地理科学与资源研究所研究员

“一带一路”战略覆盖国家多,存在众多跨国、跨境重大科技问题。国内外长期对“一带一路”沿线国家研究不足,相关国家基本国情、资源环境、社会经济、政策法规等数据信息零散残缺,科技合作体量小且模式单一。而且,区域内多种合作框架间的不协调和区域外部力量的压力等,以及类似挑拨式、误读式的国际舆论与氛围也不时出现,影响着区域内国家之间的互信,极不利于“一带一路”的合作建设和共同发展。“一带一路”建设迫切需要建立开放性的、国际性的智库支持,并最终形成智库思想。在一个统一的联合框架主导下,集成各国科技资源,协同创新、共同解决重大科学问题,是“一带一路”沿线科技合作发展的必然趋势。我们认为:要充分发挥中国科学院科技支撑的作用,首先要发挥科技智库的作用,实施“一带一路”国际智库网络与协同创新平台建设及人文交流科技支撑计划,可以实现民心相通和文化融洽,避免不必要的误解,能够有力保障科技在推进“一带一路”战略决策的方向和着力点。

目前世界范围内尚无“一带一路”相关国际间科学组织和国际科学计划。“一带一路”国立科研机构及科学家联盟正在实施中国科学院国际合作局“一带一路”专项重点项目“中蒙俄经济走廊与东北振兴战略研究”,同时科技部立项启动了国家科技基础资源调查专项“中蒙俄国际经济走廊多学科联合考察”项目,这些项目均为“一带一路”建设决策和国家治理提供高端国际智库和科技战略咨询支撑。对充分发挥中国科学院科技支撑“一带一路”建设战略作用,提高我国在国际重大科技合作中的话语权和科技治理能力,创新“一带一路”科技合作长效机制,逐步确立以我国为主导的开放性、包容性和创新性的国际新型科技合作模式等具有重大战略意义。