2. 荷兰代尔夫特大学 代尔夫特 2600AA;

3. 中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)兰州 73000;

4. 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心 北京 100101;

5. 国际山地综合发展中心 加德满都 G.P.O.Box 3226;

6. 赫尔辛基大学泛欧亚科学计划 赫尔辛基 (33)00014;

7. 蒙古国立大学 乌兰巴托 210646;

8. 云南大学 昆明 650091;

9. 挪威南森环境与遥感中心 卑尔根 N-5006;

10. 中国科学院大气物理研究所竺可桢-南森国际研究中心 北京 100029;

11. 芬兰气象研究所 北极研究中心 赫尔辛基 FI-00560;

12. 大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室 大连 116024;

13. 美国德克萨斯大学圣安东尼奥分校遥感与地学信息实验室 圣安东尼 TX78249

北极地区及中低纬度高山寒区,正面临着气候和环境的快速变化,对全球环境造成多重影响,给人类活动带来了巨大的挑战。2013年,中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议,面向可持续发展,把亚洲、欧洲和非洲国家互相联系起来。2016年5月,中国科学家提出“数字丝路”(DBAR)科学计划,构建地球大数据,以应对“一带一路”发展中所面临的诸如环境、生态和水安全等挑战。

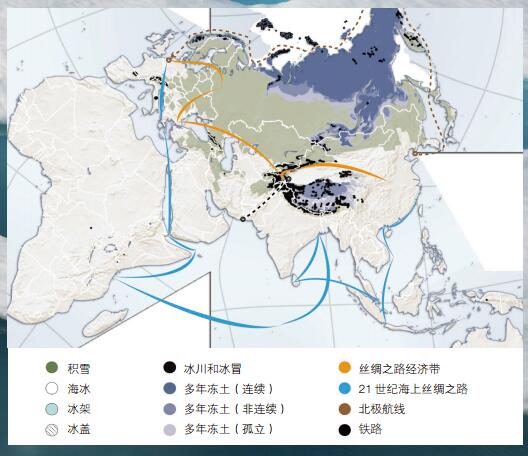

“丝绸之路经济带”将跨越欧亚的主要高山区和东北亚等冰雪影响区域,北冰洋航路的开放形成也是“ 21世纪海上丝绸之路”的重要补充(图 1)。然而,在“一带一路”区域,要确保区域可持续发展,需要在大区域上获取多种基础环境变量,需要协调观测数据,包括地面数据、空间观测数据等,进一步提升“一带一路”区域的环境变化等科学认识,并提供信息服务。

|

| 图 1 “一带一路”在高山与寒区位置示意图 来源:ESRI与UNEP/GRID-Arendal |

在DBAR科学计划的支持下,多个国家、国际/区域组织和国际计划一起,以科学为驱动,通过协调和完善现有的观测资料以及空间观测地球物理数据产品,构建高山与寒区地球观测大数据平台,从观测、科学理解、信息服务和社会效益等来促成“数字丝路”高山与寒区(DBAR-HiMAC)任务组的工作方法、任务和目标。

研究与合作进展DBAR国际团队拟通过协力合作和共同努力,促进更为全面的、科学的理解,为社会发展带来更多的受益。

DBAR-HiMAC任务组的成立DBAR-HiMAC任务组于2017年3月正式成立,成员主要来自中国、芬兰、蒙古国、尼泊尔、荷兰、挪威、美国以及多个国际/区域计划和组织,包括地球观测组织(GEO)及其寒区监测计划(GEOCRI)、泛欧亚科学计划(PEEX)、国际山地综合发展中心(ICIMOD)和国际数字地球学会(ISDE)等。

DBAR-HiMAC是一个开放而包容的任务小组,其目标是探索和理解高山与寒区(HiMAC)的变化,以回答高山和寒区由于冰雪变化所带来的科学挑战,通过倡导综合空间和地面观测的应用,支持“一带一路”地区和北极地区的科学研究和决策。

这些目标将通过国际合作以及地球大数据平台的方式实现。

DBAR-HiMAC合作和研究进展HiMAC地区,冰水的相变对地环境和气候具有至关重要的作用。

HiMAC观测现状和变化研究影响 冰川动态变化高亚洲山区(HMA)的冰川退缩备受关注,但监测结果显示其变化特征从东到西具有系统性差异。在过去60年间,东部喜马拉雅山地区的冰川面积变化率一直保持不变。印度—喜马拉雅—喀喇昆仑岛的冰川表现为主要的物质亏损。其变化所带来的冰川湖爆发的洪水也加剧了对社会的危害和影响。

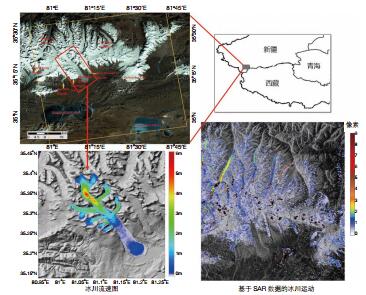

目前对于印度—喜马拉雅和青藏高原地区的冰川变化趋势以及其在下游水资源和生态系统服务方面的研究较少。由于具备频繁观测及多光谱能力,空间观测已成为一种有效和高效的方法,支持高山区信息服务能力的构建;如利用光学和雷达影像,可以实现较大范围冰川区域运动特征的连续监测(图 2)。

|

| 图 2 基于SAR数据的冰川运动遥感监测图 来源:Ruan, et al., etc., 2014; Yan, et al., 2016 |

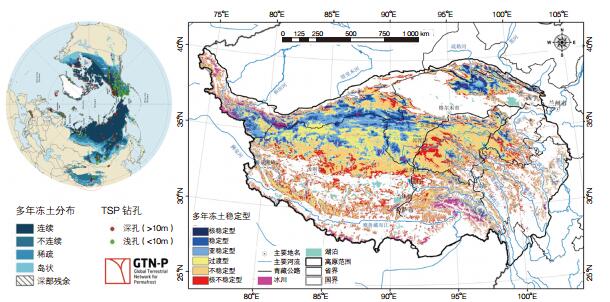

受到自然和人类活动的影响,从青藏高原低纬度高海拔多年冻土区到北方寒区(图 3左),多年冻土在厚度、分布和热稳定性等方面在近几十年来已经发生或正在发生着严重退化。

|

| 图 3 HiMAC多年冻土分布(左图,来源:GTN-P)和青海-西藏高原多年冻土稳定性遥感分布图(右图,来源:Ran et al., 2017) |

目前对于多年冻土的观测仍然是不足的,传统的观测费时费力,而基于空间的地球观测则有可能在多年冻土监测方面发挥重要作用。例如,基于多源遥感观测的多年冻土热稳定性退化评估表明,20世纪60年代至21世纪初青藏高原多年冻土热稳定性发生了显著退化。

基于遥感方法的多年冻土制图可以支持多年冻土区工程规划设计、资源开发和环境保护等,在“一带一路”地区提供高时空分辨率信息服务,为DBAR作出贡献。

积雪变化中高纬度气温正以高于全球平均升温速率增加,导致了北半球陆地季节性积雪在范围、持续时间以及规模的减少和波动,并已超过气候预测。此外,积雪融水是河流的重要补给,最终影响高原的生态系统。

最近的研究表明,西藏高原东部地区在冬季和春季的积雪面积和持续时间一直在下降,而在过去的几十年里,西北地区原位雪深观测则呈略有增加的趋势(Qiu et al., 2015)。

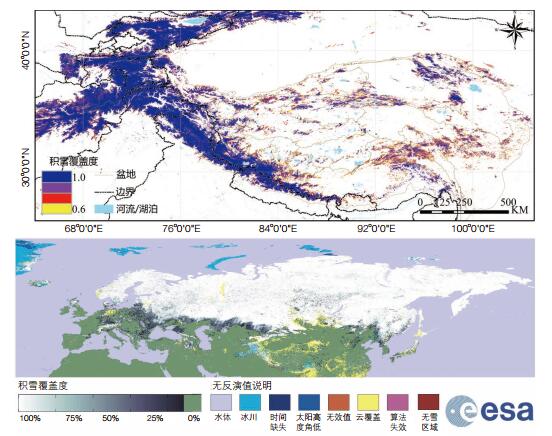

HiMAC地区仅有为数不多的积雪测量站点,积雪遥感监测可用以较好地填补这些空白,而青藏高原地区大量的云层和浅雪带来了新的挑战,但新产品会对这些影响有所改善(图 4)。此外,新卫星观测能力的进一步提升,也提供了前所未有的数据能力,如青藏高原积雪观测项目(SOTP)的实施,形成了高原区大量的卫星遥感数据产品。这将有助于“一带一路”地区和北方寒区水和气候变化的认识。

|

| 图 4 HiMAC地区积雪覆盖度遥感产品(2015.1.7 —2015.1.16)(上图, 来源:Qiu, 2016);欧空局Globsnow全局产品(2010年3月的欧亚大陆积雪范围合成图)(下图, 来源:GlobSnow V2.0) |

在“一带一路”区域中,湖冰及河冰的变化可直接描述出中国北方内陆地区、蒙古国和俄罗斯等国寒区气候变化特点,也体现了其社会相关性;河冰出现于亚洲北部大型河流中,特别是在中国北方跨界河中还承担运输功能,浮冰是阻碍河流运输的主要因素,这甚至关系到地缘政治、跨国界管理以及中国北方边境河流信息服务。

最近几十年,全球气候变暖影响在北极地区具有放大的作用,至少是全球平均水平的两倍,部分区域的海冰覆盖范围在过去几十年里持续减少。

预测表明,2050年夏季北极将完全出现无冰覆盖的现象,海冰的进一步变薄将为航线的开通提供重要的便利。

水与能量循环高海拔寒冷地区通过水和能循环机制影响气候变化,然而,高原地区稀疏和匮乏的地面观测数据不能满足水平衡研究的数据要求。为了更好地管理南亚和东亚水资源,并理清亚洲季风系统中青藏高原在地气相互作用中的角色,卫星观测和地面资料的充分联合将成为必要的手段。

当前,已使用多种遥感数据产品来描述冰川、湖泊和河流之间的联系,结果表明,湖泊受青藏高原地区冰川的预计收缩的强烈影响,分析青藏高原冰川与湖泊之间的联系,有可能提供一种新的针对该气候敏感地区的方法。

联合不同的数据产品来更好地理解遥感数据质量是水、冰冻圈过程中将来首要考虑的方向,并在陆表能量平衡新视觉和多种数据产品的支持下,分析青藏高原冰川与湖泊的变化。

水文生态脆弱性青藏高原是黄河、长江等主要河流的发源地,也是“一带一路”沿线许多内陆河流的发源地,这些河流滋养着数千万人口,维持着当地脆弱的生态系统,为当地及全国,甚至整个东亚提供着重要的生态系统服务。

高山与寒区更高的升温速率对水文生态系统以及人类福祉具有深远影响,过去20年来,部分地区的雪盖范围降低、冰川退缩、冰湖扩大,而高亚洲地区多年冻土的退化也影响着地表径流、地下水补给等环境。

地球观测综合实验已成功地促进了对水文生态系统相互作用的观测和理解,如中国2008年实施的黑河综合遥感观测联合试验(WATER)等,这些综合数据和知识用于黑河流域水-生态-经济集成模型的发展,而集成模型则为流域可持续发展及水资源综合管理提供了科学依据和决策工具。

大气成分的影响大气中云凝结核(CCN)的核心部分来源于新粒子的形成,这些凝结核中有35%是直接在对流层中形成的,其中重要的科学问题是阐明在高海拔和偏远地区形成该过程的因素与潜在机理,最近研究证实新粒子的形成在高海拔地区发生频率高。

尽管周知这些研究很重要,但仍不足以得到一个合理的物理机理的评价,用以提高模式中新粒子的准确性,然而,最新研究展现了新粒子在自由对流层的形成发生的新认知,该研究对于拓展我们在亚洲偏远地区如青藏高原的观测提供了极有价值的信息。

该项研究可为HiMAC地区的云物理过程提供科学的解析,是高山和寒区的关键科学问题之一。

观测网络和数据源为降低“一带一路”实施的风险,需要及时和连续的观测,并发挥HiMAC地球大数据服务能力,充分考虑地面观测在区域尺度上对卫星反演结果和过程模型的验证和校准的价值。

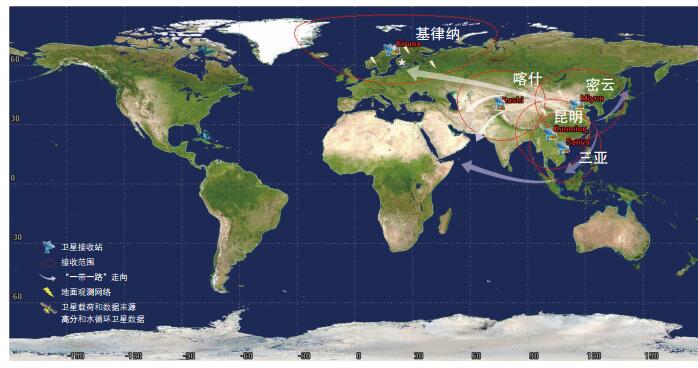

卫星观测和数据资源的网络协调是构建地球大数据信息服务的有效途径,诸如中国、欧洲等多种资料源可以帮助“一带一路”关键区域的应用。中国的高分系列数据可以在HiMAC区域提供高分辨率的图像数据;此外,计划于2020年发射的水循环观测卫星(WCOM),可同时测量全球水循环的关键要素。

|

| 图 5 HiMAC卫星接收站点和地面站点位置覆盖图(背景地图: MODIS) |

DBAR-HiMAC的观测网络包含不同国家的卫星接收站地面和研究站与研究中心等,如中国遥感卫星地面站北极接收站(瑞典基律纳)、中国遥感卫星地面站喀什站(中国喀什)、芬兰气象研究所北极研究中心(FMIARC,芬兰Sodankylä)、青藏高原冰冻圈观测研究站(中国格尔木)、中科院黑河遥感试验研究站(中国黑河)等,其他国家和区域计划和项目也将进入关联状态,如GEOCRI、PEEX、欧盟H2020相关项目以及ICIMOD、尼泊尔、蒙古国和俄罗斯等国家和地区的研究活动将提供额外的重要的数据和研究合作。

未来发展DBAR-HiMAC的主要任务和预期可交付成果主要体现在:(1)构建高山和寒区观测网络,围绕北极站,构建北欧区域合作中心(ICoE),发展国际研究网络;(2)开展高寒区关键变量(ECRV)的研究工作,加强空间观测技术研发,形成地面与空间观测的综合应用,研制系列高寒区关键变量信息产品;(3)通过整合现有的地球观测资料,归档和完善空间观测地球物理数据产品,构建高寒区数据平台和大数据集;(4)开展科学研究,围绕高寒区积雪、冻土、河/湖冰、海冰以及山地冰川等环境变化研究,探索和理解高寒区的变化,科学地理解高寒区所面临的挑战;(5)开展能力建设,推动地球大数据的应用和服务,为“一带一路”高海拔和高纬度地区的基础设施建设、环境变化、减灾防灾等提供风险评估和预警,并开展港口和航道等高分辨率遥感监测服务;(6)研究高寒区可持续发展的指标系统,为“一带一路”区域和联合国可持续发展目标(UN SDGs)提供咨询报告,构建高山和寒区科学知识库并提供咨询服务。

合作伙伴观点和视角通过HiMAC地球大数据的应用,将有益于不同国家、区域甚至国际计划伙伴,增强各方的相关利益。

PEEX

|

| Bianchi Federico, 芬兰赫尔辛基大学研究科学家 |

PEEX是一个多学科综合的研究团体,该计划致力于理解生物圈-海洋-冰冻圈-气候-社会的相互作用和反馈机制。

PEEX和DBAR可以在多方面综合开展合作,这将有效地统筹自然科学和社会科学。这种协作的科学成果将用于开发全球和区域尺度气候场景,PEEX可协调和综合现场温室气体、微量气体和气溶胶的观测,用于支持DBAR的卫星和遥感活动,为“一带一路”计划的实施提供合适的方案。

PEEX的RI(研究基础设施)模块,可为欧亚大陆北部高山地区地基遥感数据提供支持,PEEX / DBAR正在为集成并连接自然科学与社会科学的知识和数据而开发项目。

ICIMOD

|

| Basanta Shrestha, ICIMOD区域计划主管 |

ICIMOD是区域政府间的传播和知识中心,它服务于兴都库什喜马拉雅(简称HKH)地区内的8个成员国,是“一带一路”的关键区域。HKH地区正以多种形式经历着气候变化的影响,极端事件发生的频率和幅度对大坝、水电厂、输电线路和道路等基础设施增加了风险。ICIMOD通过其山地环境区域信息系统(简称MENRIS)和冰冻圈项目,结合地球观测技术、地面测量和建模,致力于增强HKH地区气候、水文、冰冻圈变化的科学认识。

DBAR-HiMAC为ICIMOD提供了独一无二的机会,对该区域的国际工作作出了贡献并提供更多益处。区域合作与来自DBAR-HiMAC的数据观测网和共享框架不仅可以支持科学研究,而且有助于运营数据产品和服务的改善,这将有利于对发生在高山寒区环境中的动态过程有更深入的理解和更有效的反应。

密歇根州立大学“一带一路”将造福不同的国家地区,并深远地影响人民的福祉,然而,这一伟大倡议的实施依赖于对“一带一路”沿线及其相关合作网络对自然、文化和社会条件的深刻和透彻了解。山地系统将提供最重要的自然资源——这就是来自冰川和降水的淡水。

|

| Qi Jiaguo, 美国密西根州立大学教授 |

DBAR-HiMAC小组提出了对关键山地系统信息和知识的一站式服务策略,这奠定了以观测、技术、分析工具的大数据科学应用基础,从而能够形成“一带一路”区域内关键山地系统的信息和理解基础。

该计划不仅概述了用于“一带一路”的区域内高寒区国家和群体的“数字丝路”的观测和信息服务的途径,也阐述了国际合作的重要性,通过国际合作,数据信息可以被共同收集、丰富和共享,从而更好地提供信息服务。

蒙古国立大学

|

| Tsolmon Renchin, 蒙古国立大学教授 |

实施“一带一路”计划需要准确的数据和信息,蒙古国是其中的一部分,我们的研究团队很高兴成为DBAR-HiMAC计划的成员。

空间对地观测对于蒙古国尤为重要,特别是对自然灾害有关的恶劣天气条件进行预警,能够更好地了解大面积范围的天气现象。

在与高山和寒区有关的问题上,有必要进行区域级协作。成为DBAR-HiMAC的实施伙伴将为科学界提供新的机会来获得更多的数据,获取知识和经验。DBAR-HiMAC中高分辨率对地观测数据使得对多年冻土、冰川的可持续研究成为可能。DBAR-HiMAC将有助于促进科学团队的国际合作。我们的学者和研究人员将在实际数据收集/测量、数据处理/分析、建模和数据存储等方面与DBAR-HiMAC科学家开展合作。

挪威南森环境与遥感中心(NERSC)

|

| SteinSandven, 欧盟北极综合观测系统(INTAORS)项目首席科学家, 挪威南森环境与遥感中心教授 |

NERSC关注海洋和北极科学,特别注重和加强区域气候研究、北冰洋及海冰研究,并发展卫星观测和监测系统用于海冰、冰山和其他冰冻圈要素研究。

挪威南森中心已经在中国、俄罗斯和印度建立了研究中心,能在“一带一路”地区的气候和环境研究领域发挥重要作用。2017年,挪威南森中心成为欧盟地“平线2020”计划大型项目“北极综合观测系统”(INTAROS)的协调单位,而卫星对地观测数据在北极综合观测中发挥着越来越重要的作用。

同DBAR-HiMAC的合作可以加强在数据、技术在北方寒区方面的科学研究活动。

结论与展望地球大数据对于HiMAC的贡献主要是从空间观测领域加强对地球科学的理解,特别是对于全球变化和数字地球研究,并最终将为“数字丝路”创新提供服务。当前面临的关键挑战有:(1)技术性挑战。为高寒区研究提供新的观测产品和模型,将需要开发更多集成地面和遥感相结合的方法和技术。(2)科学理解的挑战。需提升中-高纬度寒冷地区间互相关联和遥相关的理解。(3)可持续发展服务的挑战:亚洲高山区包括水系的源头,高纬度气候变暖将为“一带一路”计划的实施提供新的机遇,如何理解和适应这种变化是一种挑战。