2. 欧盟联合研究中心 伊斯普拉 I-21027

城市化是人口由农业为主要经济活动的分散的乡村居民地向以工业服务业为主的密集的城市居民地迁移的一个过程,是20世纪以来最为显著的人类活动过程。据联合国统计,全球城市人口比例从1950年低于30%,增至2014年的54%,经预测至2050年这一比例将达66%。城市化趋势与可持续发展息息相关。在合理的规划和管理下,人口在城市的集中能够促进经济和社会的发展。但快速和无计划性的城市发展,特别是必要的基础设施未建设或未经规划时,会对可持续发展造成严重威胁。2015年9月联合国可持续发展峰会在纽约举办,通过了《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,提出17个可持续发展目标,其中之一就是“建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区”。

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。“一带一路”沿线重要节点城市、港口城市的发展,对基础设施的联通及新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊的建设至关重要。“数字丝路”(DBAR)国际科学计划城市化工作组致力于发展基于对地观测数据的人类居住区信息提取技术,生成多种人居环境动态产品,评估和分析“一带一路”沿线国家和地区的城市发展及影响。该项工作能够为政府促进城市的可持续发展提供决策支持,有助于应对城市化带来的一系列环境和社会挑战。同时,在联合国可持续发展议程、《新城市议程》和《联合国气候变化框架公约》中发挥重要作用。

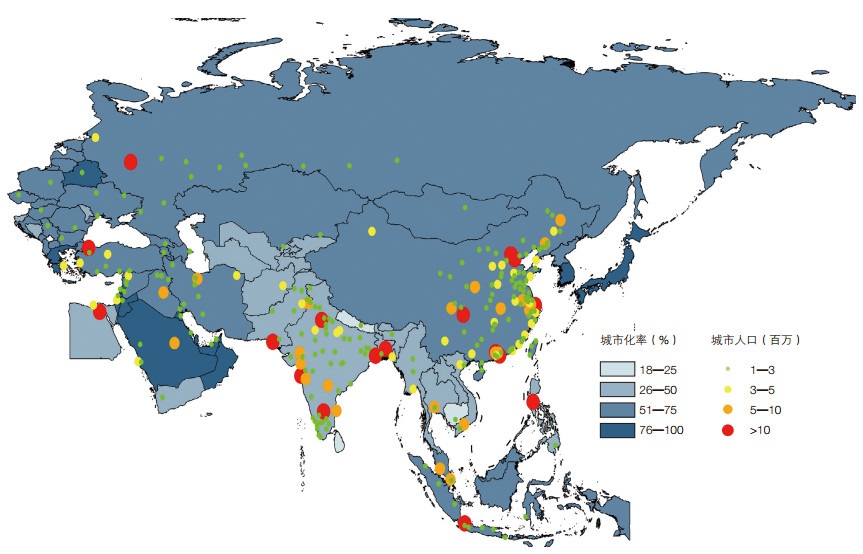

合作进展“一带一路”研究范围包含亚洲、欧洲、北非等区域的60多个国家。城市化水平是衡量城市化发展程度的指标,一般用城市人口占总人口比例来表示。图 1展示了2014年“一带一路”沿线各国的城市化水平及大型城市(人口100万以上)分布。“一带一路”沿线国家总计人口达47亿,居住在城镇地区的人口约23亿,平均城市化水平48%,低于全球平均城市化水平54%。国家城市化水平在75%以上仅有14个,其中新加坡、卡塔尔、科威特、以色列城市化水平高于90%。低于50%的国家有21个,其中斯里兰卡、尼泊尔、柬埔寨、阿富汗、塔吉克斯坦城市化水平最低,均低于30%。1990-2014年,亚洲经历了迅速的城市化过程,城市人口比重由1990年的32%增至2014年的48%。城市化水平变化率最高的国家有老挝(3.7%)、不丹(3.5%)、尼泊尔(3.0%)、中国(3.0%)和印度尼西亚(2.3%)。中国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉是“一带一路”地区人口最多的5个国家,其城市化水平分别为54%、32%、53%、38%和34%。2015年全球501个大型城市中274个分布在“一带一路”区域,包括17个人口超过1 000万的超大城市(图 1)。

|

| 图 1 2014年“一带一路”沿线国家城市化水平及大型城市分布 数据来源:United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. |

准确、一致和及时的城市化数据是更好地评价当前和未来城市发展需求、设置优先政策以促进包容、公平的城乡发展的关键输入。基于卫星的空间对地观测技术存在宏观、动态、连续性等优势,其成为国家、区域和全球尺度城市空间分布变化监测、城市地区制图、城市土地覆盖变化监测、城市环境及形态分析的重要手段。城市建成区是城市景观的重要度量,也是理解城市系统生态和社会经济过程的重要变量。自2000年以来,已有10余种基于对地观测数据生产全球尺度人类居住区或建成区产品。工作组与欧盟联合研究中心等国际组织积极开展合作,基于对地观测数据提取城市空间格局与动态变化信息,开展“一带一路”沿线国家和地区的城市扩张监测和城市化分析工作。

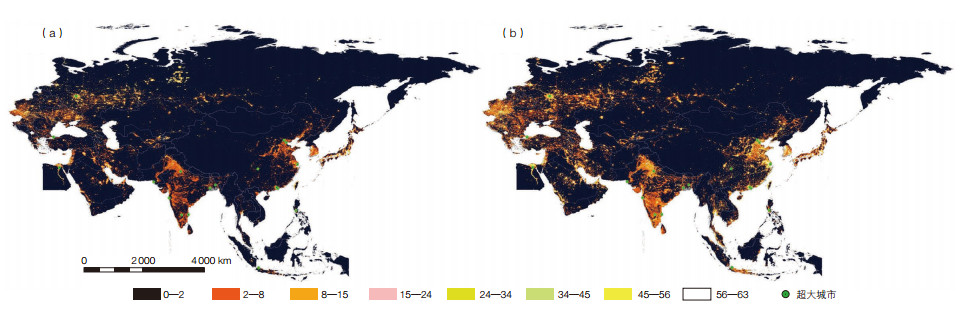

图 2展示了1992与2013年“一带一路”区域DMSP/OLS夜间灯光影像,二者的差异直观地反映了“一带一路”国家的城市化进程。

|

| 图 2 “一带一路”区域夜间灯光影像。(a)1992年;(b)2013年 |

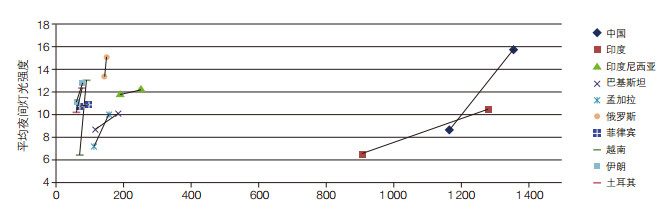

图 3展示了1992-2013年间“一带一路” 10个人口最多的国家的平均夜间灯光强度和总人口变化统计数据。除俄罗斯外,其余国家均呈现人口增加和灯光增强的趋势。

|

| 图 3 1992—2013年“一带一路”国家人口与夜间灯光强度变化 |

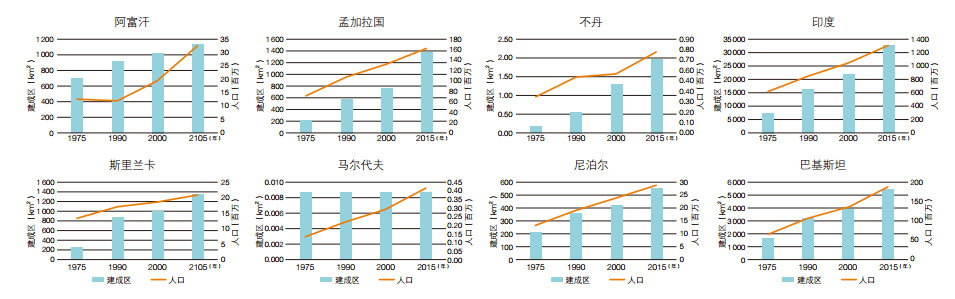

印度是全球超大城市数量最多的国家之一,近几十年经历了快速的城市化过程。根据遥感影像提取建成区信息,图 4展示了1975-2015年南亚8国的建成区总面积和人口的变化。随着人口的增长,各国建成区总面积多呈增加的趋势。1975-2015年间,印度建成区面积增长最多为25 172km2,其次是巴基斯坦增长了3 764km2。孟加拉国总建成区增至1975年的6倍,斯里兰卡为原来的5倍。

|

| 图 4 1975—2015年南亚各国建成区与人口变化 |

图 5展示1975-2015年南亚部分国家人均建成区面积变化。2015年全球平均人均建成区为106m2,低收入国家和地区人均建成区为44m2。在图 5展示的6个中低及低收入的国家之中,仅有斯里兰卡的人均建成区面积位于平均线以上。

|

| 图 5 1975—2015年南亚国家人均建成区面积变化 |

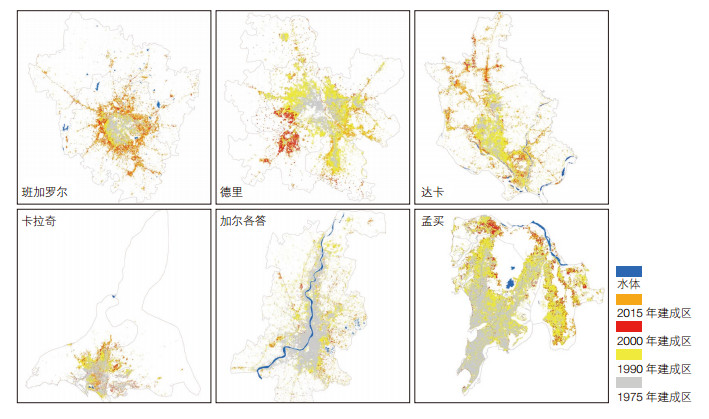

图 6展示了南亚6个超大城市的建成区扩张空间格局。加尔各答、孟买两个城市1975年时建成区面积较大,之后逐渐向周边扩张。德里、达卡、孟买1975-1990年建成区面积增加较多,班加罗尔2000-2015年建成区面积增长较大。

|

| 图 6 1975—2015年南亚超大城市扩张 |

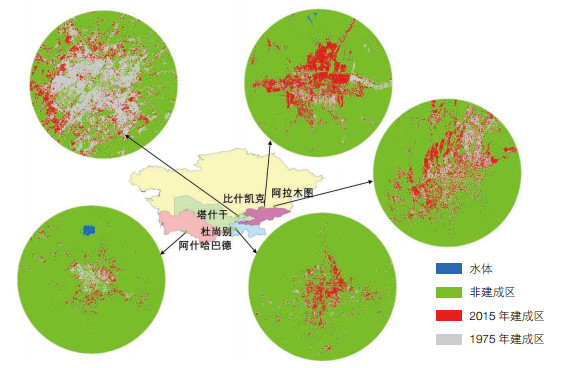

以哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦组成的中亚五国位于欧亚大陆腹地,是古丝绸之路的必经之地,“丝绸之路经济带”的境外起点。图 7展示了中亚5个重要城市塔什干、比什凯克、阿拉木图、杜尚别和阿什哈巴德的空间扩张情况。

|

| 图 7 1975—2015年中亚主要城市扩张 |

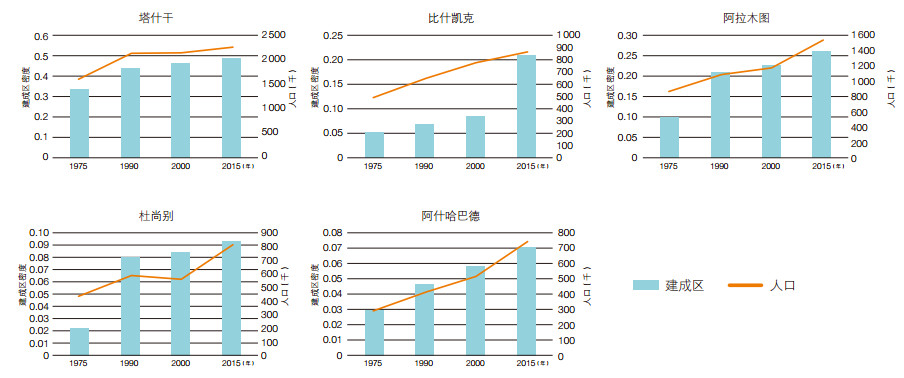

图 8展示了1975-2015年中亚5个城市中心建成区密度和人口的变化。塔什干在1975-1990年建成区密度和人口增长速率较快,之后变化趋于平缓。比什凯克人口一直较快增加,2000年后建成区密度增加显著。阿拉木图在1975-1990年建成区密度增加较快,2000年以后人口开始迅速增长。杜尚别1975-1990年,人口增加、城市迅速扩张。阿什哈巴德市城市人口和建成区一直呈增长趋势。

|

| 图 8 1975—2015年中亚主要城市建成区与人口变化 |

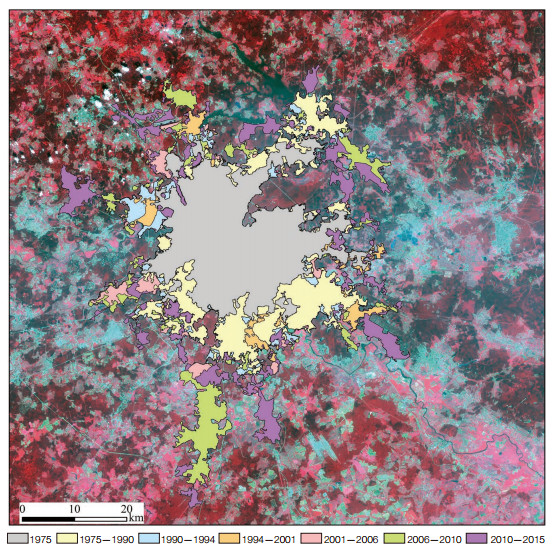

莫斯科是俄罗斯的首都,政治、经济、科学、文化及交通中心,是欧洲人口第二多的城市,其人口约占据了全国总人口的1/10。图 9展示了Landsat系列影像数据分析的莫斯科市建成区的扩张。莫斯科市中心建成区面积由1975年的711km2增至2015年的1 795km2。

|

| 图 9 1975—2015年莫斯科城市扩张 |

随着传感器技术和空间数据挖掘技术的快速发展,遥感数据及空间信息日益丰富。今后,“数字丝路”国际科学计划城市化工作组将针对“一带一路”沿线国家和地区城市化带来的挑战,综合利用高空间、高时间、高光谱分辨率多源遥感数据,生成大尺度城市空间信息产品,开展城市化过程分析及其对人口、资源和环境影响研究,为城市的合理规划、科学管理提供依据,有助于城市健康发展和生态城市建设,服务于“一带一路”战略建设与联合国可持续发展目标。

人物观点

|

| 鹿琳琳,中科院遥感与数字地球所副研究员,理学博士。“数字丝路”(DBAR)国际科学计划城市化工作组联合主席,地球观测组织(GEO)人类星球研究计划、全球城市观测和信息工作组成员 |

快速城市化伴随着不平等的增加、环境恶化、灾害风险和气候变化等一系列挑战。为应对这些问题,需要建设促进可持续和包容性的城市化模式。城市化工作组为促进“一带一路”沿线国家和地区的城市可持续发展方面的科技合作提供了一个平台。

|

| Martino Pesaresi,欧盟联合研究中心高级科学家。参与多个利用空间技术图像信息提取和决策支持研究项目,于2014年发起和领导欧盟联合研究中心的“全球人居图层计划” |

对地观测是具前景的局地、国家和全球尺度人类居住区评估的测量系统。欧盟联合研究中心的“全球人居图层计划”生产全球人居环境动态空间信息。作为详细、可测量和一致的对全球人类住区的描述,它能够支持我们对全球城市化趋势和动态的认识,以及新城市议程的实现。

|

| Ellen Hamilton, 世界银行首席城市专家。她在土地、住房及土地/住房与城市发展相互关系方面有二十多年的项目领导经验,所开展项目涉及埃及、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯和阿联酋等多个国家 |

“一带一路”由全球60多个国家组成。这些国家的发展不仅影响到它们的居民,还影响到全球经济。新形式的数据能够改善城市发展趋势的监测和理解。在对城市发展过程有更完善的理解后,政策制定者能够更好的促进城市可持续发展并提高其适应性。城市化工作组为空间上相互连接的“一带一路”国家提供了一个关于这些重要问题的合作平台。

|

| 吴恩融,香港中文大学姚连生建筑学教授。主要研究领域为生态可持续建筑和都市气候的城市规划。作为香港特区政府环境顾问,他曾两度获得英国皇家建筑师学会国际大奖 |

随着世界人口的城市化,需要以可持续的规划和长远管理的角度去引导城市的发展。对土地利用和城市空间可持续和环境友好的设计能够在建筑环境和自然系统之间创造平衡,从而改善城市人居状况。我坚信透过国际间的紧密合作,城市化工作组所要建立的城市数据库将会促进跨学科知识的共享,帮助“一带一路”区域建立可持续的未来。