2. 联合国粮农组织 罗马 00153;

3. 中华人民共和国科学技术部国家遥感中心 北京 100036

零饥饿和粮食安全是联合国2015年《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》的主要目标之一。零饥饿也是中国国务院2016年《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》与消除贫困并列的首要目标。

因差异巨大的粮食生产能力、人口的快速增长、农业生产技术的缺乏,“一带一路”沿线的低收入国家要实现零饥饿的目标,任务艰巨。粮食贸易是平衡区域粮食生产能力差异、弥补粮食缺口、满足粮食消费需求的重要手段。全球农情信息是增进粮食进出口公平、公正的稳定剂,透明的农情信息不仅有利于保持粮食价格的稳定,更有利于增加全人类的福利。

“透明、公正、及时、分享”的农情信息是维护公平、公正的粮食贸易秩序,保护粮食进出口国的利益,最大限度地降低粮食危机的重要抓手,同时也是精准把握农业生产与粮食供应形势,防范风险的基础。2010年,联合国统计委员会(UNSC)启动了“农业与农村统计战略计划”(SPARS),旨在提升粮食不安全问题国家的农村农业统计能力。SPARS在一定程度上能提升粮食安全的保障能力,但全球农业生产形势与政策环境瞬息万变,要满足农情信息时效性的需求,SPARS依然任重而道远。拥有独立的农情监测系统,自主开展农情分析是粮食不安全国家的梦想。当前,以联合国粮农组织(FAO)为代表的国际组织,以及以美国、中国、欧盟等为代表的粮食主产国/地区都先后建立了各自的农情信息监测系统,一定程度上促进了农情信息时效性、准确性与透明度的提升,但离确保所有利益攸关者及时、准确、透明的分享农情信息的目标依然遥远。

受技术、资源与人力的限制,绝大多数存在粮食不安全问题的“一带一路”国家,缺乏农情监测系统建设所需的人才与资金,无力承担系统的建设与后期运行维护。现有的全球/区域农情监测系统大都是由少数国家或组织主导的封闭系统,受物理与技术隔离的限制,粮食不安全国家无法有效地参与农情监测,即便参与也只能是单向的被动参与,很难结合本国的种植结构、物候和气候特点开展有针对性的监测和分析,导致其对第三方农情监测信息的依赖,这往往面临信息滞后、失真等潜在风险。

“一带一路”农情信息命运共同体的建设进展“一带一路”国家零饥饿和粮食安全目标的实现,需要新理念和创新方法的支持。空间科学的发展及其相关的技术手段,有利于提升农民、渔民、丛林捕食者粮食生产的可持续性,有利于决策者制定防灾减灾措施,提高干旱、洪涝、沙漠化、林火等灾害的应对能力。分享全球农情速报系统(CropWatch)和中国对地观测领域的成果,构建“一带一路”农情信息命运共同体,有助于推动粮食安全和营养充足目标的实现。

全球农情监测系统革新与信息共享1998年,中科院遥感与数字地球所创建了CropWatch。经过17年的科研积累,CropWatch已经形成集农业气象(光、温、水、潜在生物量)、农情(长势、旱情、耕地利用状况)和产量(单产、面积与总产)于一体的粮食生产形势全过程层次递进监测系统。CropWatch依据全球农业生态系统、农业种植特征,将全球分为65个制图报告单元、7个洲际主产区、31个重点国进行监测。2013年开始,以提供公开透明的农情服务信息为导向,CropWatch升级为以公有云为基础,包含农情在线监测、在线分析、在线查询、在线发布于一体的全球农情信息云服务平台(图 1)。

|

| 图 1 CropWatch全球农情信息云服务平台 |

CropWatch通过定期发布中英双语的全球农情遥感速报(季报)(图 2左)、月度快报的方式向全球同步共享农情监测结果。CropWatch团队连续承担科技部国家遥感中心主办的2013年、2014年、2015年全球大宗粮油作物生产形势年度报告(图 2右)。

|

| 图 2 全球农情遥感速报与全球大宗粮油作物生产形势2015年度报告 |

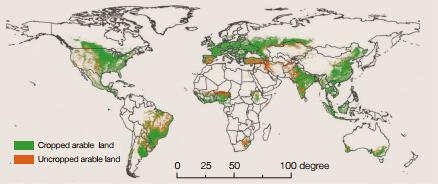

利用CropWatch全球农情信息云服务平台,被授权用户可同步获取农业气象(图 3)、农情(图 4和图 5)与产量监测等信息,并可依据农情在线监测结果,无障碍地利用平台在线分析功能(图 6),聚焦于特定区域,开展农情监测信息的在线分析。

|

| 图 3 2016年7—10月降水距平(%) |

|

| 图 4 全球2014年7—10月耕地种植图 |

|

| 图 5 全球2014年7—10月最佳植被状况指数 |

|

| 图 6 CropWatch农情在线分析网上协同系统 |

2013年11月至今,CropWatch已经累计为全球139个国家与地区提供了信息共享服务。通过共享云平台,国内目前有4个团队、国外8个国家的相关合作者已经连续参加全球农情遥感速报的在线分析。

深入广泛的“一带一路”农情监测国际合作为推动“一带一路”农情信息命运共同体的建设,过去5年,CropWatch不断深化与FAO、地球观测组织(GEO)全球农业监测(GEOGLAM)旗舰计划等国际组织的合作,同时不断拓展与“一带一路”及非洲地区粮食不安全国家的合作。2012年10月24-26日,CropWatch承办15个国家60余名代表参加的“ GEOSS农业旱情与水资源”国际学术研讨会(图 7a);2014年10月21-22日承办GEOGLAM年度工作会议(图 7b);2015年5月21-22日承办“ CAS-FAO”农情监测研讨会的学术交流(图 7c);2016年1月21-23日,承办赞比西流域四国的气候变化情景下农业开发对粮食安全与水资源脆弱性的影响研讨会(图 7d)。先后与欧盟联合研究中心、蒙古国、莫桑比克、赞比亚、埃及等相关机构签订了联合合作协议。

|

| 图 7 CropWatch国际合作一览 |

在联合国亚太经济与社会理事会UN-ESCAP、中科院-发展中国家科学院空间减灾卓越中心(SDIM)和中国国家遥感中心支持下,CropWatch联合多个机构建立了亚太区域旱灾监测与预警机制中国节点,提供技术支持。2013年以来,CropWatch团队为蒙古国、斯里兰卡分别定制了国家级旱情遥感监测系统,先后在中国、蒙古国和斯里兰卡三地为30余名技术人员提供了旱灾监测方法、系统操作应用等方面的技术培训和咨询。蒙古国采取在职培训的方式,每年3-4名技术人员来CropWatch团队1-2次,与团队成员共同工作1-2月,CropWatch团队指导培训人员设计系统、规划数据处理流程、选择监测指标、分析并验证监测结果。通过系统培训,技术人员不仅理解并掌握了旱情遥感监测方法,熟练操作旱情监测系统,而且还能结合蒙古国的实际情况,对方法和处理流程进行改进。如今,定制后的蒙古国旱情遥感监测系统和斯里兰卡旱情遥感监测系统已经交付蒙古国遥感中心和斯里兰卡克拉克现代技术研究所使用,表现优异。系统性的培训不仅为蒙古国和斯里兰卡培养了人才,提高了监测能力,使其拥有旱情监测系统的所有权,更帮助其提高了自主创新能力。

工作组的成立与使命依托CropWatch全球农情信息云服务平台,2016年12月,“数字一带一路”(DBAR)农业和粮食安全工作组(DBAR-AGRI)在北京成立,工作组专家成员来自中国、FAO、GEO GEOGLAM旗舰计划、金砖国家、比利时、荷兰、蒙古国等国家与组织,中科院遥感与数字地球所吴炳方研究员,FAO提高生计应对危机与威胁抵抗力计划战略方案Shukri Ahamd副主任为工作组的共同主席,FAO前副总干事何昌垂先生担任工作组的顾问。

DBAR-AGRI的使命是开发、移植符合区域农业特点的CropWatch系统,提高“一带一路”粮食不安全国家的农情监测、决策与粮食安全保障能力。DBAR-AGRI的主要行动包括:为DBAR对地观测大数据平台提供覆盖“一带一路”区域的农业气象与农情监测信息;为粮食不安全的“一带一路”国家定制、开发与移植CropWatch农情监测系统;与粮食不安全国家共同开展联合地面观测,共享观测数据的方式,标定CropWatch农情监测系统;培训提升“一带一路”伙伴国家运行CropWatch的能力,增强农业监测的能力建设;在DBAR框架下,建立农情监测命运共同体。

下一阶段的任务DBAR-AGRI工作组将借助云计算、移动互联、深度学习、大数据技术快速发展,国内外遥感数据源不断开放的新契机,推动公平共享的农情监测新秩序、以CropWatch云服务平台为基础的“一带一路”农情信息命运共同体的构建。

CropWatch将充分考虑不同地区、不同国家种植结构差异和监测指标的偏好,进一步提供新的农业气象、农情、产量、预警等监测信息;同时向用户共享CropWatch农情在线监测、分析、查询与发布功能,让用户能够自主选择指标开展特定区域的在线监测与分析。

促进数据与算法资源的开放,为授权用户提供能自定义构建符合自身需求的监测系统功能,就如同阿里云上的网店一样,用户通过系统能自定义形成自己的农情监测系统,独立开展农情监测,显著提高“一带一路”国家的粮食安全保障能力。

利用网络服务与容器技术,开放第三方介入接口,为现在拥有农情监测系统的“一带一路”国家,提供信息分享与共享,农情监测同台竞技、交叉验证的舞台。

利用机器学习与深度学习技术,提升平台农情监测信息的深层挖掘、预测和预警能力,提高“一带一路”区域的粮食安全保障能力;通过召开国际会议、培训班以及人才培养的方式,为“一带一路”有意愿参与农情监测的发展中国家培训相关人员,提高使用习惯与使用技巧,提高农情监测系统运行维护的能力,以及本国农情监测的获取能力。

专家访谈

|

| 吴炳方,DBAR-AGRI工作组的共同主席,中科院遥感与数字地球所研究员,首批“百千万人才工程”入选者,地球观测组织农业主题联合主席,UN ESCAP亚太区域旱灾机制专家组长,国家重点研发计划全球变化及应对重点专项项目负责人。专注全球农情监测20余载,是CropWatch的创始人与团队负责人,致力于推动全球农情监测信息的共享 |

粮食安全不仅是中国的头等大事,也是全人类的共同愿景。1992年涉足农情遥感监测,1998年创建CropWatch,经过近20年的发展,CropWatch已经跃升为全球农情监测信息云服务平台,成为提升全球农情监测信息透明度的重要力量。农情监测信息对农业生产指导、灾害应对、粮食贸易至关重要,“一带一路”沿线及非洲很多国家却没有建设符合本国特色与国情的农情系统的能力,长期面临农情信息滞后、失真与不对称的挑战。信息的缺乏,在国内导致粮食生产与供应形势信息缺失,无力指导粮食生产、无力支撑灾害应对决策制定,在全球粮食贸易的过程中,只能依赖第三方监测信息做决策,处处被动,拥有独立的系统是各国的梦想。身为全球农产品最大的进口国,中国也曾经历过与“一带一路”粮食不安全国家相似的经历,对上述国家的遭遇感同身受。全球粮食安全的治理需要全球共同参与并承担责任,作为CropWatch的负责人,我十分愿意与所有国家分享农情监测技术成果与信息,并将尽全力将CropWatch打造成各国能平等参加的农情监测共享平台,各国如同在公有云上开网店一样,自定义构建独立农情监测系统,自主开展农情监测。

|

| Shukri Ahamd,DBAR-AGRI工作组的共同主席。现任FAO五大战略之一的提高生计应对危机与威胁抵抗力计划战略方案副主任,曾是FAO贸易与市场部全球信息与早期预警系统(FAO/GIEWS)负责人。Shukri Ahamd致力于减灾与管理研究,研究领域涉及农业保险、农户风险响应分析,灾害损失评估与分析,粮食安全监测与分析,灾害预防等 |

农业是大多数发展中国家赖以生存的基础,然而,农业生产面临来自土壤、水资源、天气和气候、不可持续的农业实践的挑战。农民常面临水资源不足、农药化肥负担过重等威胁。卫星遥感能动态监测问题发生的区域,推动热点的调查;能通过比较年际间监测结果的差异追踪粮食生产形势的异常变化。遥感数据与作物模型相结合,还可以预测作物产量。在全球尺度,准确的作物产量预测,有助于预测市场波动的关键,平抑农产品价格的异常波动。遥感还可以准确地监测国家和区域一级的农业土地利用状况和变化。向发展中国家输出地理空间信息的知识和技能,促进农情信息的共享繁荣,是当前重要的发展趋势。以数据开放、知识共享与农情监测解决方案开放为目标的CropWatch,十分注重为发展中国家农情监测系统的建设提供技术援助和能力建设支持。CropWatch可将遥感影像信息转化为有效和有意义的农情信息,有利于相关决策的制定与开展。来自CropWatch等系统的经验将大大促进知识的转移。为进一步挖掘CropWatch的潜力,需要进一步将其制度化,构建农情信息命运共同体。

|

| 何昌垂,DBAR-AGRI工作组顾问, 国际欧亚科学院院士。曾任FAO前副总干事、助理总干事兼亚太地区总代表、持续发展部环境与自然资源处处长、持续发展部环境与自然资源处处长, 联合国亚洲与太平洋经济社会委员会及联合国开发计划署亚太地区遥感计划主任。何昌垂关注全球粮食安全30余载,为推动全球粮食安全治理的进程作出重要贡献 |

习近平主席提出的“丝绸之路经济带”和“ 21世纪海上丝绸之路”建设倡议,为相关国家提升区域经济发展水平,实现联合国2030可持续发展目标提供了独一无二的契机。众多“一带一路”国家都是以农业为主的国家,在东南亚、南亚、中亚与非洲农业贡献了25%的GDP与40%的就业。农业可持续发展与粮食安全在“一带一路”中占据重要地位。信息鸿沟和信息不对称是全球粮食安全治理面临的关键制约因素之一,部分原因是由于全球粮食产量与市场信息监测技术被少数先进国家垄断导致的。2007/2008年全球粮食危机中的教训,令国际社会开始呼吁加强全球粮食产量监测,增强农业市场信息的开放性与透明度,以供发展中国家使用和评估。此后,G20集团发起由联合国粮农组织主办的农业市场信息系统(AMIS)和GEO主办的GEOGLAM。中国CropWatch是GEOGLAM和AMIS的积极参与者和重要贡献者。凭借先进的卫星遥感技术、高分辨率数据以及自主的软件和方法包,CropWatch成为与美国和欧盟并列的全球三大农情监测领导者之一,开展农业生产监测并提供最新的农情市场信息。在当前反全球化的噪声和贸易保护倾向的背景下,越来越需要建立农情信息命运共同体,提升农情市场信息开放、透明、均衡与共享水平,这是唯一能够防止世界主要农产品市场信息刻意歪曲,保障易受到世界粮食市场不稳定影响的发展中国家粮食安全的方法。作为具有先进全球农业生产监测能力的最大的发展中国家,中国希望与国际社会一道在“一带一路”框架内建立促进农业信息分享的共同体。共同体应采取开放、协商、包容和互惠的方式,让成员愿意参与并作出贡献。在技术上,共同体可以利用由CAS/RADI自主开发的CropWatch云服务平台,因为它遵循开放系统的思路,并且在支持GEOGLAM和AMIS方面发挥了关键作用。然而,为了实现“一带一路”的农情信息命运共同体的理念,CropWatch需要进行必要的扩展,增强监测能力,并向“一带一路”参与国转让技术。CropWatch还需进一步加强研究和技术开发,通过利用“互联网+”、云计算、计算机深度学习和大数据的技术,以更好地促进“一带一路”国家掌握农情监测技术。

|

| Igor Savin, 俄罗斯科学院通讯院士,俄罗斯人民友谊大学与莫斯科国立大学教授,莫斯科多库恰耶夫土壤科学研究所副所长。他参与了欧盟委员会(MARS项目)的作物生长监测和产量预测系统的建立,以及俄罗斯农业部作物卫星监测系统的建设。主要工作领域和兴趣包括基于遥感的土壤测绘、监测和评估,作物生长建模和监测,作物产量预测。Igor Savin获得莫斯科国立大学地理学副博士学位与多库恰耶夫土壤科学研究农业科学博士学位 |

农作物的产量取决于多种因素,其中气候是雨养农业的主导影响因素,水资源可利用量对灌溉农业影响巨大。全球气候变化往往会导致不可预知的天气变化,显著影响作物产量。全球气候变化及不合理的土地利用方式,会导致土壤退化与肥力下降加速。上述因子及变化,难以采用传统的作物监测与产量预测方法。近几十年来,随着卫星遥感技术的迅速发展,基于遥感的作物监测系统孕育而生。作物遥感监测系统可以快速获取土壤和作物生长状况信息,并能独立开展评估和预测作物产量,但系统地建立需要充足的资金和丰富的农学知识。当前,欧盟、中国、美国与俄罗斯都已建成作物遥感监测系统,上述系统不仅能监测本国作物生产形势,也能监测其他国家的作物生产形势。但在大多数情况下,国内外用户,尤其是国外用户难以获得系统监测结果。基于中国现有的CropWatch建设农情信息命运共同体,试图创建完全开放的卫星监测系统意义重大,需求广泛。理想情况下,基于遥感卫星数据,系统应具备为用户提供简便的作物状态监测指标开展监测的能力,同时系统还应具有将监测结果共享给所需国家或地区的能力。用户通过匹配监测信息与当地的农学知识,将有机会独立评估当地的作物生长情况,并开展作物预测。同时,系统还应当包含土壤状态与退化监测模块,利用土壤信息有助于提升卫星遥感监测与产量预测的可靠性。农情信息命运共同体开放系统的建立对粮食生产大国与粮食不安全问题国家都十分有必要。开放的监测结果有助于制定更可靠的援助贫困国家和地区的计划,更有效地规范农产品市场。俄罗斯在作物遥感监测系统建设方面积累了丰富的经验,在俄罗斯与中亚的前苏联国家拥有丰富的农学知识,十分乐意参与农情信息命运共同体的建设。