2. 中国科学院大学 心理学系 北京 100049

2. Department of Psychology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

在庆祝中国共产党成立95周年大会上,习近平总书记十提“不忘初心、继续前进”,强调“坚持不忘初心、继续前进,就要牢记我们党从成立起就把为共产主义、社会主义而奋斗确定为自己的纲领,坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,不断把为崇高理想奋斗的伟大实践推向前进” [1]。

靡不有初,鲜克有终①;不忘初心,方得始终②。中国共产党是由8 900多万党员组成的政党。加强党的建设,就是要让每一位党员不忘初心,坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,不断把为崇高理想奋斗的伟大实践推向前进。本文首先分析不忘初心的内涵与作用,然后论述个体的信念形成与改变的心理过程及其影响因素,最后强调守正与出新的辩证统一关系,期冀能对党的建设和理想信念教育有所启示。

① 出自《诗经·大雅·荡》

② 出自《华严经》

1 不忘初心的内涵与作用 1.1 不忘初心的内涵初心是在人生的起点所树立的理想和认定的信念,是人一生奋斗和渴望抵达的目标。不忘初心,就是坚持最初时候的本心,坚守所确立的理想和信念。

初心是在起点时心怀的承诺与信念,是在困境时履行的责任与担当。只有不忘初心,才能坚持人生的方向,坚定人生的追求,在漫长的人生道路上永不迷失,始终如一抵达自己的初始目标。但是,在当今日新月异发展和快速变革的时代,初心却时常会被人们淡忘,正念经常被“新概念”所替代。黎巴嫩著名诗人纪伯伦曾经感叹:“我们已经走得太远,以至于忘记了为什么而出发。”一旦忘了初心,忘了守正,一味地强调创新创新再创新,那么其创新不仅没有意义而且还很危险:小则如浮水之萍,失去存在根本,随波逐流;大则改旗易帜、走向邪路,将民族、国家引向失败的边缘。

中国共产党人的初心是党旗下庄严许下的铮铮誓言,是融入血脉的全心全意为人民服务的不变宗旨。在改革创新的征途中,中国共产党“一切向前走,都不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发” [1],必须始终“坚定不移高举中国特色社会主义伟大旗帜,既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路” [2]。

1.2 理想信念及其作用理想和信念是人类特有的精神现象。恩格斯指出:“在社会历史领域内进行活动的,是具有意识的、经过思虑和凭激情行动的、追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的” [3]。马克思也指出,人在“劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着” [4],而“激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量” [5]。有了理想和信念的人,会以坚定的决心和火热的感情为之奋斗不息。

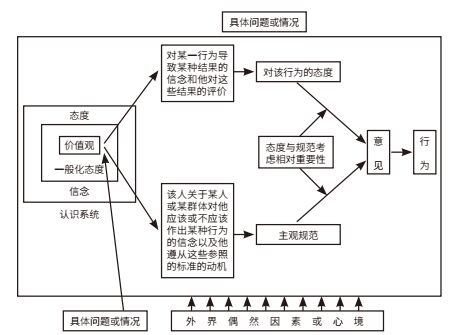

理想、信念、世界观是人的精神生活的最高层面[6]。信念是对理论的真理性和实践行为的正确性的内在确信[7];人不怀疑它们的真理性,认为它们有无可争辩的确凿性,力图在生活中以它们为指针[8];信念是人们自觉坚持的思想观点,是人们进行行为选择的思想原则[9];信念是人们心理上相信是真实的理解、前提或主张[10];信念蕴含认知、情感、观念和意向成分[11];信念是一个人认知系统(或意识系统)中最小的成分和基本的结构单位,在人的理性心理活动中发挥举足轻重的作用(图 1)[12]。

理想是与奋斗目标相联系的有实现可能的信念,是对未来的向往和追求,是世界观和立场在奋斗目标上的集中表现,是确立人生价值取向的最高标准。理想和信念是相互依存的:理想的实现依靠信念的力量,信念的坚定基于理想的选择,两者同属于精神范畴;崇高的社会理想和科学信念都是一种巨大的精神力量,他们对个体乃至群体的实践活动都具有重大的指导作用[13]。

1.3 坚定理想信念是不忘初心的灵魂理想因其远大而为理想,信念因其执着而为信念。中国共产党从诞生之日起就把马克思主义写在自己的旗帜上,把实现共产主义确立为最高理想。在中国共产党96年的历史中,无数共产党人不惜流血牺牲,为的就是这个理想,靠的就是这种信仰;无数共产党人历经磨难而不悔,最重要的就是他们“吾道一以贯之”的内在信念和对崇高理想和目标的“心向往之”的不变追求,就在于他们“朝闻道,夕死可矣”的坚韧执着和“一旦选择,终生追求”的强大意志。尽管他们知道毕生追求的理想并不会在自己手中实现,却始终坚信一代又一代人为之持续努力,一代又一代人为此做出牺牲,崇高的理想就一定能实现。艰苦卓越的奋斗历程充分表明,中国共产党人坚如磐石的理想信念,是中国共产党领导下军队勇往直前、无坚不摧的制胜之本,是中国共产党永葆生机活力的根与魂,是中华民族蓬勃发展的精神支撑。

理想信念是共产党人的立身之本,是共产党人精神上的“钙”。习近平总书记反复强调:“理想信念坚定,骨头就硬,没有理想信念,或理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙’,就会得‘软骨病’”“就可能导致政治上变质、经济上贪婪、道德上堕落、生活上腐化”。因此,坚定理想信念是不忘初心的灵魂,是补钙壮骨的根本,是解决好世界观、人生观、价值观这个大问题的“总开关”。只有把精神上的“钙”补足了,把世界观、人生观、价值观这个“总开关”拧牢了,才能坚持正确政治方向,站位高、眼界宽、心胸开阔,在胜利和顺境时都能不忘初心,在苦难和逆境时都能不消沉、不动摇,经受住各种风险和困难考验,自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀,从根本上永葆共产党人政治本色。

2 信念的形成及其影响因素 2.1 个体信念形成的心理机制信念是以客观规律知识为其根据的。信念是在人类不断追求确定性之下产生的[14];是建立在认识和情感基础上的一种思想意识,是人们在社会实践中形成的、自己认为正确并坚信不疑的观念[13];是主体在认识过程中,通过对认识的结果进行体验和评价的基础上形成的[15]。在人们的认识和实践活动中,每个人都会自觉地形成一定的信念。

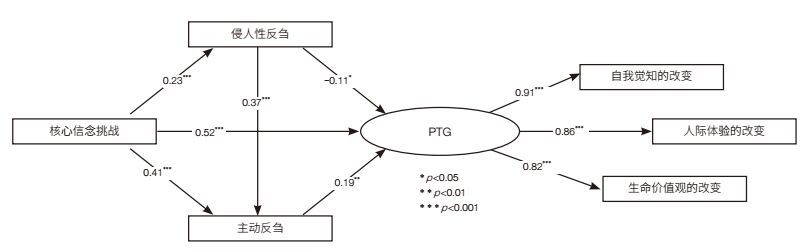

影响个体心理行为的因素很多也很复杂(图 2)。信念形成的心理机制也是相当复杂的——不仅受心理过程的影响,而且受个性心理的影响[16],其复杂性主要表现在心理因素的多样性、心理结构的系统性、心理过程的复杂性、相互作用的多维性、干预影响的多端性[17]。研究发现,长期内化的观点和观念能形成人的信念。例如,一个人的政治信念强烈地依赖于他所居住的社区共同的政治信念[18];而多数人相信他们的宗教信念是在自己幼年开始被教育的[19];教师通过个体自我建构和文化适应来形成其教育信念[20]。研究还发现,信念的形成过程主要经历3个阶段:无意识阶段,信念的具体化和准反思阶段,信念的个体哲学化阶段[21]。

|

| 图 2 影响个体心理行为的主要因素 |

理想信念的形成与认知、情感、意志等心理过程密切相关,其心理机制涵盖影响理想信念形成的主客观诸因素与理想信念的心理结构诸要素之间的有机联系,其主观诸因素包括个体或群体的价值观、意识、需要、动机、情感、认知能力、态度等;客观因素则包括社会的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态建设等所构成的总体社会现实,即人的生活、生存、发展环境[17]。

2.2 价值观养成的重要性在理想信念形成的过程中,价值观至关重要。价值观是一种浸透于人的所有行动和个性中的支配着人评价和衡量好与坏、对与错的心理倾向性。人们基于价值观,对各种认识的结果表明自己的态度、做出自己的评价、进行自己的选择,并通过思索、评价和选择来确定其中某些坚信的东西,进而形成对其坚定的信念。因此,有怎样的价值观,就会有怎样的理想和信念。一个人若只重名贪利,其理想就是升官发大财,其信念就是“人不为己,天诛地灭”,那么其行为必然是毫无道德底线、毫无政治底线。

习总书记强调指出:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好” [22]。因此,理想信念教育必须从孩童抓起,从良好的家风家教入手,在幼儿园、小学、中学教育中发力。春风细雨润无声,我们必须摒弃打官腔、说教和灌输的方式,而是采用平等、启发、互动、引导、体验式方法,把晓之以理与动之以情结合起来,努力增强理想信念教育的说服力和吸引力,使之在青少年中产生强烈的共鸣和震撼感,提高其认同感和接受感,帮助青少年掌握正确的人生方向,树立远大的理想和崇高的信念。

崇高信仰、坚定信念不会自发产生。我们很多人在选择入党、加入组织时,也只是完成了对马克思主义学习的“入门一步”,弄懂、弄透其思想体系的科学性、真理性还只是“一个目标”。正所谓组织上入党是“一下子”,思想上入党是“一辈子”。因此,“要练就‘金刚不坏之身’,必须用科学理论武装头脑,不断培植我们的精神家园” [23]。不断加强共产党员的理论学习和党性教育,把理想信念建立在对科学理论的理性认同上,建立在对历史规律的正确认识上,建立在对基本国情的准确把握上。

在青少年的人生观、世界观、价值观养成过程中,在共产党员的“补钙壮骨”过程中,如何充分利用心理学的研究成果,探索各种行之有效的途径、方式和方法,进一步加强党的建设和理想信念教育工作,值得我们高度重视,也亟待深入研究和大胆实践。

3 信念的改变及其影响因素 3.1 信念改变的心理机制理想信念是相对稳定的,但非恒常的,它会随主体因素、时间因素、空间因素、自然与社会环境因素、随机因素的发展、变化而波动或飘移[17]。信念调整的心理模型理论认为,信念调整决定于信念的表征方式[24]。信念调整主要分为3个步骤:用模型检测不一致的地方;不匹配原则决定修改的部分;解释信念冲突[25]。信念调整的过程是基于确定性表征,而非概率性表征,对于不一致的信息,要么拒绝大前提,要么拒绝小前提。但是,信念修正的过程并不一定完全否定原有信念,即并非一个全或无的过程,而是一个信念强度的重新调整过程,有时只是调整了原信念的强度,尤其是某些因果关系的信念的表征更可能是概率性的而非确定性的[26, 27]。因此,解释机制假说提出,信念调整是人们把不一致的信息通过主动建构成新成分,纳入到因果结构中,形成新的因果结构[28-30]。换句话说,当人们面对不一致信息时,会降低原有信念的强度,并引入新成分对原有因果结构进行解释。

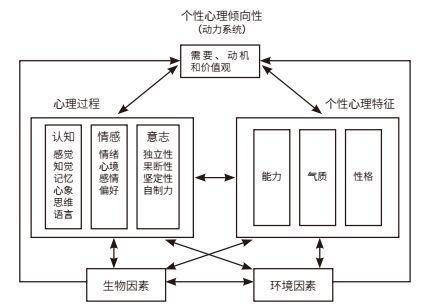

研究发现,新旧信念冲突的大小、情感因素和原信念强度,都影响着人们是否改变或保持原信念[31]。例如,研究发现,教师信念的改变主要受先前的信念与认知冲突、情感、信念强度、学校文化和学校同事等因素的影响[32]。有关创伤后成长(Post-traumatic Growth,P T G)的研究则发现,与其他因素相比,核心信念(core belief)对PTG的作用更大[33]。所谓核心信念,也可称为世界假设,是指人们对于世界、他人和自我的信念和假设,它能够引导行为并帮助人们理解事件发生的原因[34]。当创伤事件对个体核心信念的挑战越大,其核心信念在创伤后的变化程度也越大,这种变化会使创伤者去思考先前未被关注到的力量,重新思考个体关于世界、自我以及与他人的关系,有助于促进PTG的产生[35]。创伤后的核心信念挑战(core belief challenge)不仅可以直接正向预测PTG,也可以通过侵入性反刍对PTG起负向预测作用、通过主动反刍对PTG起正向预测作用、通过侵入性反刍经主动反刍正向预测PTG(图 3)[36]。

3.2 理想信念动摇的原因分析习近平总书记明确指出:“理想信念动摇是最危险的动摇,理想信念滑坡是最危险的滑坡。一个政党的衰落,往往从理想信念的丧失或缺失开始。我们党是否坚强有力,既要看全党在理想信念上是否坚定不移,更要看每一位党员在理想信念上是否坚定不移” [1]。当前,西方霸权主义、强权政治和新干涉主义继续上升,意识形态领域斗争十分激烈;我国经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化,人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性日益增强,各类社会矛盾交互凸显,所有这些都可能会对个体核心信念产生严峻挑战,甚至动摇其理想和信念。例如,市场经济固有的追求自身利益最大化的“经济人”利益观、价值观深入到人的信仰层面,与共产主义崇尚的无私奉献理念,形成了针锋相对的对抗与冲突,致使一些党员干部在价值观上出现扭曲,转而崇尚拜金主义,庸俗化为“一切向钱看”,奉行“理想理想,有利就想”,动摇了共产主义信仰。在如此复杂多变的国内外环境下,我们开展党的建设工作,要特别关注共产党员的核心理念及其变化情况,当面对危机或遭遇创伤时,主动和有效干预,避免出现价值观的扭曲,力争实现“创伤后的成长”。

3.3 加固共产党员理想信念的方法(1)政治上的坚定来自于理论上的清醒。这就需要不断强化对马克思主义和共产主义信仰的理性认同,强化对中国特色社会主义的理性认同,强化思想活动和精神世界的免疫力。我们每一位共产党员尤其是党员干部都要固本培元,树立终身学习的理念,不断强化马克思主义理论修养,深入学习习近平总书记系列重要讲话这一当代中国鲜活的马克思主义,从理论与实践、历史与现实的联系上把握社会发展的大趋势,坚定共产党人的远大理想和共同理想,增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,筑牢政治立场和政治追求,做到虔诚而执着、至信而深厚,始终保持对党的崇高理想和使命的自觉自醒,始终保持为党和人民事业奋斗的初心和定力。

(2)人的正常心理和正确行为,既要有严格的自律,也要有充分的他律。自律是德治,他律是法治。纵观各种贪腐案件,导致贪腐行为发生的主要原因不外乎两个方面:一是腐败者理想信念丧失,世界观、人生观、价值观扭曲,自律意识全无,道德防线崩溃,无法抵御诱惑,一步步走向犯罪道路;二是制度、法纪不完备或执法执纪不严,缺乏足够的监督,出现了他律的“真空”,这为贪腐行为的发生提供了机会和方便,让腐败者一步步滑向不能自拔的深渊。因此,党建工作要坚持“自律”和“他律”相结合的原则,不断完善各种有效法规和制度,不断强化执法执纪,不断创新模式,加大力度,力争取得明显成效。通过严格监管,让想贪腐者无机可乘“不能为”;通过严厉惩处,保持高压态势,使想贪腐者“不敢为”;通过平日里的“红红脸、出出汗、排排毒、治治病”,防微杜渐,防患未然。

4 守正与出新的辩证统一不忘初心,坚定理想信念,保持定力,其要害是“守”。但是,“守”并不是不要改革,不要创新,而是要坚守初衷目标、根本宗旨,守正出新。

大道至简,大道相通。守正与出新是辩证的统一[37]。中华文明,历经千年而不坠,正是因为兼顾了守正与出新的哲学,二者兼备而持盈保泰。僵化保守,终被时代所抛弃;一味求变变新,则难以立足。坚持实事求是原则,一切从实际出发;不背叛根本,不忘初心;当变则变,变则通矣。“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持马克思主义的指导地位,坚持把马克思主义基本原理同当代中国实际和时代特点紧密结合起来,推进理论创新、实践创新,不断把马克思主义中国化推向前进” [1]。

守正出新,“守正”是根基。司马迁《史记·礼书》中强调“循法守正”,恪守正道。正者,大道也,既包含道德操守,又包含客观规律、正确理论。从哲学上讲,它是事物的本质和规律。一切被实践所证明了的正确东西,以及从无数次成功和失败中得出的宝贵经验,均被视为“正道”或“中道”。“守”的基础是思想上的自觉和理论上的彻底,习近平总书记系列重要讲话不断阐述中国共产党坚守的根本和“四个自信”。“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想。背离或放弃马克思主义,我们党就会失去灵魂、迷失方向” [1]。一些根本性的东西抛弃了,或变得似是而非,随之而来的往往不会是我们向往的自由和幸福,而是混乱和灾难。

守正出新,“出新”是创新、改革或变化。世界上唯一不变的是变化,而唯一不能嬗变的是初心。《吕氏春秋》中说“治国无法则乱,守法而弗变则悖,悖乱不可以持国。世易时移,变法宜矣”。守正不是守成,更不是保守。在不断变化的社会,必须审时度势,与时俱进,守正出新。习近平总书记明确指出:“拿我国来说,中华民族是富有创新精神的民族。我们的先人们早就提出:‘周虽旧邦,其命维新。’‘天行健,君子以自强不息。’‘苟日新,又日新,日日新。’可以说,创新精神是中华民族最鲜明的禀赋” [38]。

“时代是思想之母,实践是理论之源。实践发展永无止境,我们认识真理、进行理论创新就永无止境。今天,时代变化和我国发展的广度和深度远远超出了马克思主义经典作家当时的想象。同时,我国社会主义只有几十年实践、还处在初级阶段,事业越发展新情况新问题就越多,也就越需要我们在实践上大胆探索、在理论上不断突破”,“面对新的时代特点和实践要求,马克思主义也面临着进一步中国化、时代化、大众化的问题。马克思主义并没有结束真理,而是开辟了通向真理的道路” [1]。我们必须大步向前,结合新的实践不断做出新的理论创造,用发展着的理论指导发展着的实践,才能在变化的节律中不失方寸。我们不能用西方标准解读祖国哲学,而是要学习和借鉴西方文化的优点,但前提是要坚守中国文化的主体性,不能削足适履,而要量体裁衣[39]。纵观一些国家出现这样那样的问题,原因很多,但在“守正”与“出新”中迷茫,不顾本国的基本国情和人民的意愿,盲目求变而失去根基,是其重要原因。

“实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦,必须走中国道路,弘扬中国精神,凝聚中国力量” [40]。中国梦的最大特点,就是把国家、民族和个人作为一个命运共同体,把国家利益、民族利益和每个人的具体利益紧紧联系在一起,体现了中华民族的“家国天下”情怀。只要每个人都把人生理想融入国家和民族伟大复兴的梦想之中,不忘初心,守正出新,就会汇聚成实现中国梦的强大力量。

致谢 作者感谢李文堂、岳凌生和张忠军提供修改意见和建议,感谢开治中和王玮提供部分文献资料。| [1] | 习近平. 在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话. 人民日报, 2016-07-02. |

| [2] | 胡锦涛. 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(2012年11月8日). 人民日报, 2012-11-18. |

| [3] | 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4卷). 北京: 人民出版社, 1995: 247. |

| [4] | 马克思. 马克思恩格斯选集(第23卷). 北京: 人民出版社, 1975: 202. |

| [5] | 马克思. 马克思恩格斯选集(第42卷). 北京: 人民出版社, 1979: 169. |

| [6] | 郭永玉. 作为心理学概念的理想、信念、世界观. 教育研究与实验, 1995(3): 38–41. |

| [7] | 冯契, 徐孝通, 主编. 外国哲学大辞典. 上海: 上海辞书出版社, 2000. |

| [8] | 刘小枫, 主编. 20世纪西方宗教哲学文选(上卷). 上海: 上海三联出版社, 1982. |

| [9] | 魏长领. 信念与信仰的异同. 河南师范大学学报, 2007, 34(5): 54–56. |

| [10] | Richradson V. Handbook of Research on Teaching (4th Eds). Washington, DC: American Educational Research Association, 2002: 905-947. |

| [11] | 熊明. 我国教师信念研究综述. 赤峰学院学报(哲学社会科学版), 2010, 31(6): 173–175. |

| [12] | 刘晓敏. 从信念、态度、价值观、意见几个概念的区分看态度与行为的一致性. 社会心理科学, 1999(3): 12–15. |

| [13] | 张耀灿, 郑永廷. 思想政治教育学. 北京: 人民出版社, 2005: 149. |

| [14] | 李章吕. 论信念及其在认知中的作用. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2008(11): 25–26. DOI:10.3969/j.issn.1673-1999.2008.11.013 |

| [15] | 毛平. 对信念的认识论思考. 武汉大学学报(人文科学版), 1999(2): 18–20. |

| [16] | 陈相光. 理想信念的形成与相关心理因素的关系探析. 宁波大学学报(教育科学版), 2011, 33(3): 44–47. |

| [17] | 陈相光. 理想信念形成的心理机制. 社科纵横, 2011, 26(3): 19–21. |

| [18] | Gelman A, Park D, Shor B, et al. Red State, Blue State, Rich State, Poor State:Why Americans Vote the Way They Do. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008. |

| [19] | Argyle M. The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge, 1997: 25. |

| [20] | 易凌云. 论教师的教育理论意识. 教师教育研究, 2007, 19(4): 13–17. |

| [21] | 谢翌, 马云鹏. 教师信念的形成与变革. 比较教育研究, 2007(6): 31–35, 85. |

| [22] | 习近平. 青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话(2014年5月4日). 人民日报, 2014-05-05. |

| [23] | 习近平. 在全国宣传思想工作会议上讲话. 人民日报, 2013-08-20. |

| [24] | Johnson-Laird P N, Byrne R M J. Conditionals:A theory of meaning, Pragrnatics, and inference. Psychological Review, 2002, 109: 646–678. DOI:10.1037/0033-295X.109.4.646 |

| [25] | Johnson-Laird P N, Girotto V, Legrenzi P. Reasoning from inconsistency to consistency. Psychological Review, 2004, 111: 640–661. DOI:10.1037/0033-295X.111.3.640 |

| [26] | Elio R. What to believe when inferences are contradicted:The impact of knowledge type and inference rule. In:Shafto M G, Langley P (Eds). Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates Inc, 1997:211-216. |

| [27] | Politser G, Carles L. Belief revision and uncertain reasoning. Thinking and Reasoning, 2001, 7: 217–234. DOI:10.1080/13546780143000017 |

| [28] | Walsh C R, Sloman S A. Revising causal beliefs. In:Forbus K, Geniner D, Regier T (Eds). Proceedings of the 26th Annual Conference of the Cognitive Seience Society. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associate, 2004:1423-1427. |

| [29] | Walsh C R, Sloman S A. Updating beliefs with causal models:Violations of screening off. In:Gluck M A, Anderson J R, Kosslyn S M (Eds). Memory and Mind:A Festschrift for Gordon H. Bower. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates, 2008. |

| [30] | Walsh C R, Johnson-Laird P N. A change of mind. Memory & Cognitio, 2009, 37(5): 624–631. |

| [31] | 赵昌木. 论教师信念. 当代教育科学, 2004(9): 11–14. |

| [32] | 谢翌, 马云鹏. 教师信念的形成与变革. 比较教育研究, 2007(6): 31–35, 85. |

| [33] | Lindstrom C M, Cann A, Calhoun L G, et al. The relationship of core belief challenge, rumination, disclosure, and sociocultural elements to posttraumatic growth. Psychological Trauma:Theory, Research, Practice, and Policy, 2013, 5: 50–55. DOI:10.1037/a0022030 |

| [34] | Calhoun L G, Tedeschi R G. The foundations of posttraumatic growth:New considerations. Psychological Inquiry, 2004, 15: 93–102. DOI:10.1207/s15327965pli1501_03 |

| [35] | Connerty T J, Knott V. Promoting positive change in the face of adversity:experiences of cancer and post-traumatic growth. European Journal of Cancer Care, 2013, 22: 334–344. DOI:10.1111/ecc.2013.22.issue-3 |

| [36] | 周宵, 伍新春, 安媛媛, 等. 青少年核心信念挑战对创伤后成长的影响:反刍与社会支持的作用. 心理学报, 2014, 46(10): 1509–1520. |

| [37] | 李树杰. "守正"与"出新". 人民日报, 2016-07-28. |

| [38] | 习近平. 在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话(2014年6月9日). 人民日报, 2014-06-10. |

| [39] | 楼宇烈. 不能用西方标准解读中国哲学. 人民日报, 2017-06-30. |

| [40] | 习近平. 在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话. 人民日报, 2013-03-18. |