我国的海岸线总长度超过1.8×104 km,拥有丰富的滨海湿地资源。滨海湿地在环境净化、防止海水侵蚀和河流洪涝、为生物提供栖息地、维持生物多样性和提供能源储存场所等方面发挥着不可或缺的作用。随着沿海地区经济的发展、人口膨胀和城市化进程的加快,人地矛盾日益加剧,人类通过围填海为沿海地区拓展生存和发展空间[1]。据报道,新中国成立后,我国经历了4次大规模围填海造地运动[2],近40年来,全国大规模围填海造地活动使滨海滩涂面积累积损失约2.19×104 km2,相当于中国滨海湿地总面积的50%[3]。据不完全统计,至2020年,中国将迎来远大于5 780 km2的围填海需求,将占用1.1×103—3.0×103 km的海岸线[4]。中国海洋信息中心《海域使用管理公报》的数据[5]反映出,中国围填海活动相关管理起步较晚,围填海活动增幅虽然降低,但总面积从未减少。大规模的围填海活动在带来经济效益的同时,也给滨海湿地生态环境带来了巨大的负面影响,导致湿地面积萎缩,生境丧失、斑块化,水动力条件紊乱和生物多样性严重减少等一系列生态问题。为加强对围填海活动的有效管理,实现滨海湿地资源的可持续利用,有必要明确围填海活动造成的影响,并进行科学的判识。如何在高强度围填海活动下对滨海湿地进行科学合理的保护和恢复,是推进滨海湿地资源可持续发展和生物多样性保护亟待解决的重要问题,提出相应对策对全面落实生态文明建设和绿色发展理念具有重要意义。

1 大规模围填海特征明确围填海活动对我国滨海湿地造成的影响,首先应分析围填海的特征,从而有针对性地提出应对策略。从近40年的围填海占用滨海湿地数据来看,我国围填海开发主要体现出面积大、增速快和范围广、类型多的特点。

1.1 面积大,增速快从围填海新增面积变化情况看出,我国围填海建设持续快速增长,并且增长速度逐年递增[6, 7]。自2000年以来,由于滨海养殖业开发、港口城镇建设,我国围填海的速度几乎增加了3倍,至2013年围填海增速已经超过了300 km2/a。围填海较活跃的四大三角洲地区中,由于珠江三角洲[8]与长江三角洲[9]在围填海发展的早期已经得到大规模开发,自2000年后围填海的增速放缓;辽河三角洲围填海扩张速度稳定[10];黄河三角洲自2000年则处于快速发展阶段,2005—2014年,围填海的增长速度达到160 km2/a[11]。人工岸线的长度持续高速增长,至2014年人工岸线占大陆岸线总长度的比例达60%[6]。随着经济发展和人地需求,我国的围填海面积还将进一步扩大。

1.2 范围广,类型多我国围填海开发范围广泛,遍及全国沿海11个省、市、自治区,且1980—2014年,围填海新增面积都呈增加趋势。其中,1980—1989年和1990—2000年(围填海活动早期和中期)江苏、广东省围填海增加面积最大,2000—2014年间,山东、浙江和辽宁的围填海规模增幅最大。

围填海开发类型多样,主要包括城镇新区和港口建设、围海养殖、农田开垦、盐田开发和工业能源开发区等多种类型。其中,养殖围垦是最主要的形式,自20世纪80年代以来养殖围垦持续增长,至2014年,养殖围垦已占全部海岸线的30%以上,是全部人工岸线的60%左右。其次为农田围垦,特别是在围填海早期(1980—1989年),农田是围填海的主要类型;1990年以后,农田围垦岸线逐渐减少,建设围垦和码头围垦呈增加趋势。2000年以后,由于经济结构的调整,围填海类型和面积再次发生变化,工业和城镇建设、港口和码头所占比例显著增加,农田围垦逐渐向具有更高经济收益的养殖围垦方式转变[12]。

2 围填海对滨海湿地的影响滨海湿地既是气候变化的敏感区,也是生态环境的脆弱区,在涵养水源、调节气候和保护生物多样性等方面有着极其重要的作用[13]。大规模的围填海活动在带来经济利益的同时,又给滨海湿地生态系统的结构、功能和过程带来负面影响,具体表现为滨海湿地格局、滨海湿地生物多样性的维持以及生物分布结构等方面的巨大变化。

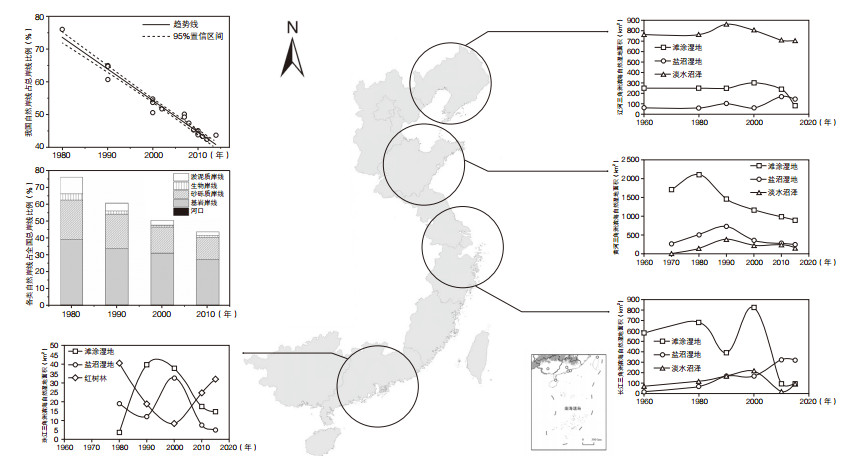

2.1 改变滨海湿地格局,造成滨海湿地丧失围填海占据了大量的滨海自然湿地,极大减少了海岸线中自然海岸线的比例,改变滨海湿地格局。近40年来,我国滨海自然岸线的比例由1980年的76%下降至2014年的44%;人工海岸线由1980年的24%上升为2014年的56%。其中,围填海对我国四大三角洲的威胁尤为严重。自2000年,珠江三角洲滩涂湿地、盐沼湿地和红树林湿地呈明显下降趋势[14];至2015年,珠江三角洲的围填海面积已超过珠江三角洲滨海湿地总面积的75%,自然滨海湿地大量丧失[15]。自20世纪70年代以来,黄河三角洲各类型滨海湿地面积变化较大,2000年以后变化尤为明显,滩涂与盐沼湿地大面积丧失[16, 17],随着湿地恢复工程的开展,淡水芦苇沼泽有所增加,成为黄河三角洲滨海主要湿地类型之一[18, 19];同期,长江三角洲则滩涂湿地和淡水沼泽湿地下降明显[20, 21]。至2015年,辽河三角洲仍然保留的滩涂湿地仅为已围填面积的1/3左右[22, 23](图 1)。

|

| 图 1 我国自然岸线长度的变化情况以及四大三角洲自然湿地面积变化 |

生物资源是自然界中可以通过繁殖、生长而自我更新并为人类提供生产和生活资料的生命物质,支撑着生命系统的延续,维系着自然界的生态平衡,是实现可持续发展战略的重要生态保障。大规模的围填海活动占用原有的生物生存空间,破坏原有的生物种群,加剧了对生物资源的过量捕捞、狩猎、采挖等,使滨海湿地生态系统食物链被打破,生态系统平衡失调,直接威胁生物安全和生态可持续发展。

滨海湿地是水生生物栖息、繁衍的重要场所[24],大规模的围填海工程改变其水文特征,影响鱼类的洄游规律,破坏了鱼群的栖息环境和产卵场[25],导致鱼类关键生境遭到破坏,渔业资源锐减。同时,防波石和堤坝等围填海构筑物还改变了原有滨海湿地的生物栖息地垂向结构,使原本不在一起生存的生物集中到一个区域,而增加了区域环境中的生物种群数量,进而种间竞争增加,由此高强度围填海区域的大型底栖动物的生物多样性和生物量显著降低。此外,围填海活动阻断了海陆之间物质的正常输送,导致陆地的营养物质不能入海,从而影响滨海水域生态系统的食物链和渔业生产,滩涂植物的生长也因此受到威胁[26],生物多样性由于生物间作用关系受到干扰而大大减少[27]。

2.3 滨海湿地生境破碎,破坏生物分布结构围填海的大面积扩张,对生物栖息生境造成挤压,致使生物群落锐减与崩溃;同时,由于围堤、固岸、建设用地、养殖塘等的活动增加了湿地斑块之间的离散性,导致滨海湿地生境破碎化,生物分布结构受到破坏,生物群落退化或消亡。根据我们在黄河三角洲的相关研究,1984—2014年,黄河三角洲盐地碱蓬盐沼面积萎缩了约78%,盐沼斑块破碎化趋势明显,2014年盐地碱蓬的斑块数目已破碎为1984年的10倍;斑块面积逐渐减小,斑块密度也在减小,围填海区的斑块密度极低,并且盐地碱蓬群落的分布结构也受到了干扰,其分布模式趋于聚集状态。

究其原因,主要在于黄河三角洲养殖塘、围堤、固岸等工程阻断了潮汐作用,进而干扰盐地碱蓬种子的扩散流动,以及围填海活动通过影响生境条件而使得盐地碱蓬群落生态边界的属性与结构发生改变。根据盐地碱蓬种子的形态学特征,潮汐是其传播扩散的主要动力(只在风的作用下传播时,盐地碱蓬不会出现远距离的传播)。在自然的滨海湿地区域,盐地碱蓬种子借助潮汐的作用流动扩散,使得各斑块之间通过“种子流”方式得以连通,保证了大面积盐地碱蓬群落斑块的形成条件。而由于围填海的开发,潮汐被完全阻隔,大部分盐地碱蓬的种子都停留在母体成株之下,缺失了“种子流”的连通作用,盐地碱蓬群落的分布结构转为聚集模式,大面积的盐地碱蓬斑块逐步破碎为细小的斑块。并且,潮汐等水文作用被围填海阻隔,使得湿地生境条件,如土壤理化指标等由海向陆的渐变梯度遭到破坏,加之“种子流”等生态流的丧失,盐地碱蓬群落的生态边界逐渐出现长度缩短,宽度变薄,结构复杂性减弱等不利趋势,盐地碱蓬群落进入了过度开放状态,对外界干扰的抵抗能力进一步降低。

3 对策与建议中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出,确保我国湿地面积不低于8亿亩;扩大湿地等生态空间和面积;启动湿地生态效益补偿和“退耕还湿”;并明确要求实施严格的围填海总量控制制度、自然岸线控制制度,建立陆海统筹、区域联动的海洋生态环境保护修复机制。因此需要全面深化针对围填海活动影响下的滨海湿地修复机理研究,切实推进湿地生态修复与生态补偿模式应用和实践的推广。

3.1 深化滨海湿地修复机理研究,推进生态修复实践滨海湿地具有一定的脆弱性和稀缺性,对其进行生态修复已作为一种全球策略而受到各国的广泛重视。作为滨海湿地退化最为严重的国家之一,我国也逐渐认识到滨海湿地生态修复的必要性。近年来,我国各级政府投入大量资金,每年开展上百个滨海湿地修复工程。为进一步加强我国对退化滨海湿地的修复力度,我们针对围填海对滨海湿地影响的特殊性,提出多层次的生态修复方案,探索“四个替代”的生态修复模式。

(1)“以网代点”,构建生态网络,实现多区域整合修复。对于单一位置、单一组分或者单一生态系统类型的孤立“点状”修复,难以从实质上解决围填海大范围的负面影响。通过构建生态网络,以生态热点、热区重点修复,生物连通、水文连通串联调配的方式,实现对滨海湿地多组分、多类型、多区域的整体联合修复。一方面通过网络构建对生物连通进行重建与修复,增加生态系统的稳定性,达到多个生态组分同时修复的目的;另一方面,生态网络的修复模式联系了多种类、多区域的生态系统,构建了跨区域的联动模式,均摊生态风险,分解不利影响,增加生态系统的整体稳定性。

(2)“以缓代急”,采用长时间序列的生态修复,保证修复后生态系统的稳定维持。只根据单一时间节点的影响现状采用一次性修复的方式难以确保修复的有效性与持续性。采用长时间序列的生态修复模式,引入前期试点修复、中期持续性修复与后期补充巩固性修复的分段生态修复方式。一方面考虑生态系统中各个重要生物组分的全生命周期过程,从其全生命过程上消除影响;另一方面,进行持续补充修复,确保消除围填海的后效应。

(3)“以重代轻”,拓展生态修复范围,消除生态影响的外部性与扩张性。针对围填海自身工程影响范围的修复,难以彻底消除区域生态破坏。着重考虑围填海生态影响的外部性与扩张性,拓展生态修复的边界,将修复边界扩大到包括周边临近生态系统,以全区域的整体修复为导向。研究围填海通过污染排放、水文潮汐模式改变、生物连通阻断等方式对周边生态系统造成的影响,分析归并受到影响的相似度与同源性,实施围填海本范围与外扩范围的同时联合修复,实现整个区域的生态影响整体消除。

(4)“以多代少”,面向生态系统功能,确保重要生态过程的完整与生物多样性的保育。围填海影响通常涉及多种生物组分,其直接结果是生态系统功能的紊乱,而面向单一生物组分的补充、重建,难以确保在生态系统的层面实现生态功能的修复与再现,限制了生态修复的实际效果。提出面向生态系统功能的修复模式,以重要生态组分、关键生态过程以及非生物环境这三个直接关系到生态功能发挥的层面,构建多目标修复模式,实现针对支持目标生态功能的生态过程完整性与生态组分多样性联合修复。

3.2 强化物质量补偿机制,探索多层次补偿模式中央及地方政府对建立生态补偿机制均提出了明确要求,并将其作为加强我国环境保护的重要内容,深入推进湿地生态补偿工作也一直是我国的重大需求。建立滨海湿地生态补偿机制是协调滨海湿地自然生态系统和社会经济系统良好运行的重要方法;是实现滨海湿地生态系统可持续发展的必要手段;对于保证滨海湿地生物多样性和维持滨海湿地生态系统服务功能具有重要作用。

针对围填海导致的滨海湿地受损,提出“两个大类,三个层次”的生态补偿模式。两个大类即物质量补偿和价值量补偿,三个层次为原位补偿、异地替代和经济补偿。

对生境丧失区提出异地替代补偿的面积、规模;对面积减小地区进行原位补偿,计算生态补偿率和提出调整模式;对生物多样性受损区、功能减退区提出改善或提升的异地替代补偿途径。对于异地替代和调整区,要选择适宜的地区,进行功能对比和面积核算。当原位补偿和异地替代的补偿量不足时,则评估损失和补偿的价值,并对剩余损失实行经济补偿支付。

在物质量补偿方面,关键点在于核算异地补偿的面积,并从替代生境的相似性、替代的依据以及无净损失等方面,研究生境替代机理与方法;在价值量补偿方面,需要综合分析湿地生态系统特征,根据生态系统中的湿地类型和区域生态环境现状,综合考虑补偿范围、补偿主体和客体、补偿方式与途径以及补偿标准,兼顾生态效益、经济效益和社会效益以及社会接受性、实施可操作性等因素。最终形成一套多目标、多情景、多尺度不确定性条件下的湿地生态系统综合调控模式,从而为适用于复杂条件下的湿地生态系统定量补偿方案提供支撑。

3.3 权衡经济收益与生态损失,倡导平衡态与可持续发展围填海活动带来巨大经济利益的同时也会造成生态损失,其损失主要来自对生态系统的直接占用,以及生态服务功能的高度摄取。如何权衡围填海活动的经济收益以及生态系统的损失对围填海的规划及安排至关重要。通过取得围填海活动经济收益与生态损失的平衡,可以有效对围填海的开发规模以及强度进行优化,实现在可接受生态损失的范围内获得最大的经济收益。估算各种围填海开发模式的生态损失,合理调配各种强度围填海的建设规模与配置是围填海权衡分析的核心。通过分析各类围填海的运作模式,提出围填海对生态服务功能利用的3种模式。

(1)原有同种功能的加强。如水产品的产出是滨海湿地本来具有的生产服务功能,而海水养殖通过设置人工设施,加强人工管理等方法提高了水产品的产量,是对滨海湿地生态系统水产品产出功能的增强。

(2)异种功能的产生。如滨海湿地生态系统,无论是盐沼、滩涂还是浅海,在原始状态时都不能输出海盐或粮食等产品。而当滨海湿地被开垦为农田或盐田后,湿地生态系统的组分或者主要结构被重组,开始输出与原来不同的产品。同时原有的供给服务都会部分或彻底损失,由新出现的生产功能全部代替。

(3)为社会经济活动提供生产资料或空间。如港口建设中,生态系统中水体作为支撑海洋交通的载体与媒介;在城镇、工业建设中,原有湿地的生态组分将全部丧失,而只为工程设施提供了空间。

滨海湿地被开发后,对于强化原有功能的模式,保留了原有生态系统的核心组分,对生态系统组分和结构上的改变相对较小,是对滨海湿地的轻、中度开发。对于转变成了另外功能的模式,其工程方式对原有生态系统的组分和结构破坏都很大,属于中度开发。而对于变成了生产要素的模式,原有生态系统的主要结构和组分将全部消失,属于重度开发。

识别围填海开发利用模式是平衡围填海经济收益与生态损失的基础,而对于围填海的权衡分析可以分为4个层次,以此构建围填海“四边形”权衡模式的框架体系。(1)分析围填海的经济收益与其直接生态损失之间的效益关系;(2)考虑围填海造成的生态损失是否能够通过生态修复等手段进行弥补,进一步权衡生态损失量与生态可修复量之间的关系;(3)生态修复量的多少直接决定修复成本,对于整个社会经济系统而言,修复成本同样也是围填海的成本,因此还需要权衡围填海的直接经济收益与生态修复成本的效益关系;(4)综合考虑修复技术以及生态修复的成功情况,权衡生态修复资金的投入与实际修复效果之间的关系。

在围填海经济收益与生态损失的权衡中需要充分考虑到围填海活动本身的复杂性与非线性。一方面,围填海的规模、类型以及位置都是决定围填海造成生态损失大小的重要因素;而另一方面,滨海湿地的生态功能具有非线性变化的特点,存在生态功能的关键位置或关键结构,而围填海对滨海湿地造成的影响有随围填海规模呈非线性增加的情况,因而分类型、分区域、分规模的估算围填海的生态损失是科学优化围填海的关键所在,同时也是加强滨海湿地管理,达到滨海资源开发与生态系统保护协调发展的切实抓手。

| [1] | 孙丽, 刘洪滨, 杨义菊, 等. 中外围填海管理的比较研究. 中国海洋大学学报:社会科学版, 2010, 5: 40–46. |

| [2] | 宋红丽, 刘兴土. 围填海活动对我国河口三角洲湿地的影响. 湿地科学, 2013, 11(2): 297–304. |

| [3] | 张明慧, 陈昌平, 索安宁, 等. 围填海的海洋环境影响国内外研究进展. 生态环境学报, 2012, 21(8): 1509–1513. |

| [4] | Wang W, Liu H, Li Y, et al. Development and management of land reclamation in China. Ocean & Coastal Management, 2014, 102: 415–425. |

| [5] | 中国海洋信息中心. 海域使用管理公报. [2014-4-29]. http://www.coi.gov.cn/gongbao/haiyu/. |

| [6] | 高义, 王辉, 苏奋振, 等. 中国大陆海岸线近30a的时空变化分析. 海洋学报, 2013, 35(6): 31–42. |

| [7] | 张云, 张建丽, 景昕蒂, 等. 2001年以来我国大陆海岸线变迁及分形维数研究. 海洋环境科学, 2015, 34(3): 406–710. |

| [8] | 李婧, 王爱军, 李团结. 近20年来珠江三角洲滨海湿地景观的变化特征. 海洋科学进展, 2011, 29(2): 170–178. |

| [9] | 翟万林, 龙江平, 乔吉果, 等. 长江口滨海湿地景观格局变化及其驱动力分析. 海洋学研究, 2010, 28(3): 17–22. |

| [10] | 马万栋, 吴传庆, 殷守敬, 等. 辽宁省岸线及围填海变化分析. 环境与可持续发展, 2014, 39(6): 54–57. |

| [11] | 宗秀影, 刘高焕, 乔玉良, 等. 黄河三角洲湿地景观格局动态变化分析. 地球信息科学, 2009, 11(1): 91–97. |

| [12] | Wang W, Liu H, Li Y, et al. Development and management of land reclamation in China. Ocean Coastal Manage, 2014, 102: 415–425. DOI:10.1016/j.ocecoaman.2014.03.009 |

| [13] | 吴涛. 基于遥感技术的河口三角洲湿地景观生态健康评价. 上海: 上海师范大学, 2010. |

| [14] | 李团结, 马玉, 王迪, 等. 珠江口滨海湿地退化现状、原因及保护对策. 热带海洋学报, 2011, 30(4): 77–84. DOI:10.11978/j.issn.1009-5470.2011.04.077 |

| [15] | 薛振山, 苏奋振, 杨晓梅, 等. 珠江口海岸带地貌特征对土地利用动态变化影响. 热带地理, 2012, 32(4): 409–415. |

| [16] | 栗云召, 于君宝, 韩广轩, 等. 黄河三角洲自然湿地动态演变及其驱动因子. 生态学杂志, 2011, 30(7): 1535–1541. |

| [17] | 张成扬, 赵智杰. 近10年黄河三角洲土地利用/覆盖时空变化特征与驱动因素定量分析. 北京大学学报 (自然科学版), 2015, 51(1): 151–158. |

| [18] | 刘艳芬, 张杰, 马毅, 等. 1995-1999年黄河三角洲东部自然保护区湿地景观格局变化. 应用生态学报, 2010, 21(11): 2904–2911. |

| [19] | 刘庆生, 刘高焕, 黄翀, 等. 黄河三角洲自然保护区动态变化遥感监测研究. 中国农学通报, 2010, 26(16): 376–381. |

| [20] | 徐娜. 长江三角洲2000-2010年土地利用空间格局研究. 博士学位论文. 西安: 西安科技大学, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10704-1014072747.htm |

| [21] | 宗玮. 上海海岸带土地利用/覆盖格幻变化及驱动机制研究. 博士学位论文. 上海: 华东师范大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012436070.htm |

| [22] | 陈爽, 马安青, 李正炎. 辽河口湿地景观格局变化特征与驱动机制分析. 中国海洋大学学报, 2011, 41(3): 81–87. |

| [23] | 汲玉河, 周广胜. 1988-2006年辽河三角洲植被结构的变化. 植物生态学报, 2010, 34(4): 359–367. |

| [24] | Barbier E B, Hacker S D, Kennedy C, et al. The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological Monographs, 2011, 81(2): 169–193. DOI:10.1890/10-1510.1 |

| [25] | He Q, Bertness M D, Bruno J F, et al. Economic development and coastal ecosystem change in China. Scientific Reports, 2014, 4: 5995. |

| [26] | Bernhardt K G, Koch M. Restoration of a salt marsh system:temporal change of plant species diversity and composition. Basic and Applied Ecology, 2003, 4(5): 441–451. DOI:10.1078/1439-1791-00180 |

| [27] | Yan J, Cui B, Zheng J, et al. Quantification of intensive hybrid coastal reclamation for revealing its impacts on macrozoobenthos. Environmental Research Letters, 2015, 10(1): 014004. DOI:10.1088/1748-9326/10/1/014004 |