2. 南京大学 大气科学学院 南京 210023

2. School of Atmospheric Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China

2017年4月1日,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择。雄安新区,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。新区的建立对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。

在当前华北地区气候暖干化[1, 2]和社会经济发展所引起人类活动加剧的背景下,资源承载力与经济发展的矛盾日益突出,如何实现人类与自然和谐相处并促进区域经济的可持续发展,是雄安新区建设中所必须考虑的问题。同时,要实现雄安新区的“生态优先、绿色发展、绿色宜居”理念,亟须在综合考虑气候系统、生态系统、水资源系统和社会经济协同机制的基础上进行科学规划、合理布局,在自然环境承载范围内优化资源配置,实现新区及京津冀地区的可持续发展。文章将从京津冀地区过去的气候变化入手,分析在雄安新区建设中应该注意到的资源环境问题及实现“生态优先、绿色发展”的建设理念所面临的科学问题。

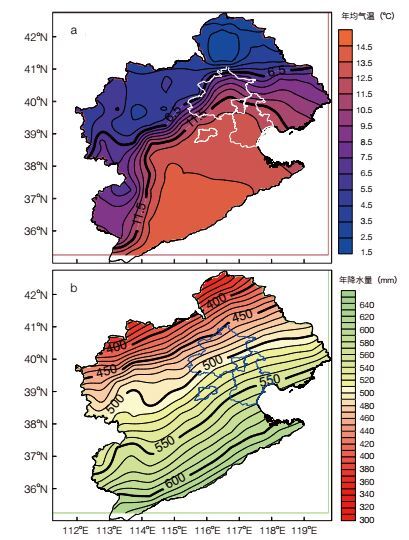

1 京津冀地区的气候变化雄安新区位于京津冀腹地,属于海河流域,其气候变化依赖于更大的区域尺度。因此,为了认识雄安新区的气候变化背景,需要对海河流域的气候变化进行研究。海河流域地处半干旱和半湿润区,降水从东南向西北方向递减,相应的年降水量值从700毫米递减至300毫米以下(图 1b)。海河流域多年平均气温的分布与地形高低分布基本一致,在西北部的山区,多年平均气温相对较低,大部分在10℃以下,最低在4℃以下;东南部的平原地区气温相对较高,整个平原地区年均气温在11℃以上,最高可达12.5℃以上(图 1a)。总体上讲,西北山区气温低且降水少,而东南部的平原地区降水多而气温高。这里需要特别关注海河流域降水量和气温的变化趋势。

|

| 图 1 海河流域多年(1961—1990年)平均的年均气温(a)和年降水量(b)的空间分布 |

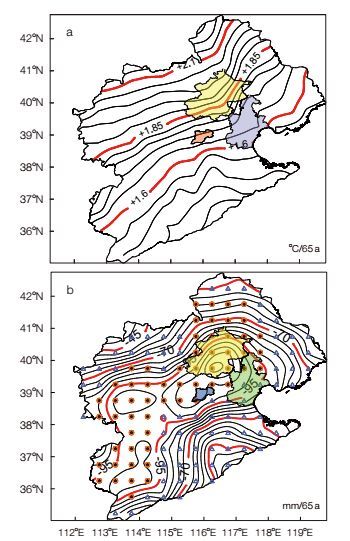

图 2给出了1951—2015年海河流域年降水量和年平均气温的线性变化趋势。从气温变化趋势图(图 2a)分析来看,整个海河流域65年间的增温幅度都在1℃以上,且增温幅度沿东南—西北方向由1.35℃—2.3℃不断增大,平原地区的升温幅度小于西北部山区,升温幅度的等值线与地形高度变化一致,即海拔越高,升温幅度越大。

|

| 图 2 1951—2015年海河流域气温(a)和降水量(b)的线性变化趋势 |

从图 2b可以看出,整个海河流域的年降水量均呈明显减小趋势,尤其是海河流域中部的平原地区,降水的减少幅度最大,其最大降幅出现在北京、天津和雄安新区,过去65年间共减少100毫米以上。与气温变化趋势的空间分布不同,年降水的空间分布特征与海拔高度不存在一致性,虽然海河流域中部平原地区的降水量减少幅度最大,但周边地区年降水量线性减小趋势的幅度相对较小。

以上分析说明,过去65年间(1951—2015年),海河流域具有明显的气温上升、降水减少的趋势,总体气候呈暖干化趋势。

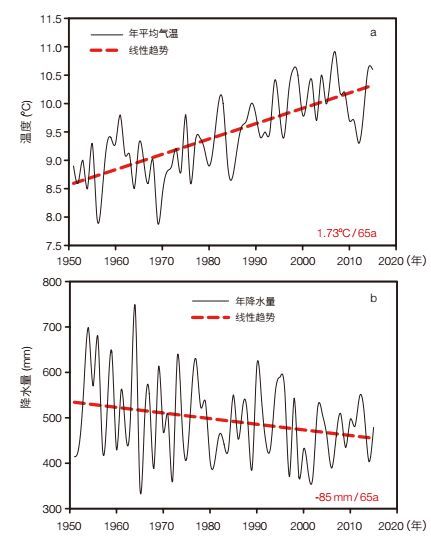

2 气候影响下海河流域水资源的变化海河流域地处半干旱半湿润地区,地形复杂,气候差异较大,整个流域一致性的暖干化趋势给流域内的水资源安全造成极大威胁。图 3是海河流域区域平均的年均气温和年降水量年际变化及线性趋势。可以看出,海河流域降水量具有较大的年际变化,但这种年际变化的幅度在逐年减小;而气温年际变化幅度没有明显的变化趋势。过去65年间,整个海河流域年平气温的长期趋势是上升了1.73℃,而年降水量减少了85毫米。气候变化是影响水资源的关键要素,研究发现,当降水量不变而温度升高1℃时,海河流域的径流减少8%;当降水量减少10%而温度不变时,海河流域径流减少26%;如果气温升高1℃,降水量减少10%,那么径流的减少幅度达30%—35%[3, 4]。

|

| 图 3 1951—2015年海河流域区域年平均气温(a)和降水量(b)的年变化和线性趋势 |

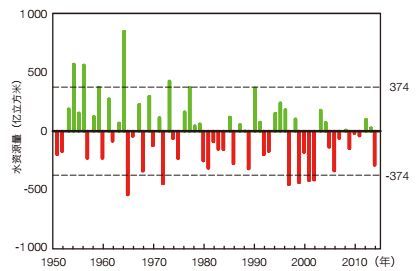

上面提到,海河流域内降水量的年际变化大,多雨年和少雨年的年降水量相差在400毫米以上,如果按400毫米降水差计算,那么整个海河流域因年际变化水资源量的差异就达1 272亿立方米,这相当于京津冀地区每年人类用水总量(以年用水374亿立方米计算)的3倍多。从图 4也可以看出,因降水变化所导致的海河流域水资源量具有明显的年际变化。65年来,海河流域年降水量减少了85毫米,相当于海河流域水资源65年共减少了270.3亿立方米,是北京市年用水量(36亿立方米)的7.5倍。

|

| 图 4 1951—2015年海河流域因降水不同导致的水资源量的年际变化 |

以上分析不难看出,气候变化在海河流域水资源的变化中起主导作用,而降水量的变化是关键要素,气温的升高也不容忽视。因此,如何准确预测降水量的年际变化及长期趋势是有效利用水资源和应对水资源供需矛盾的关键环节之一。

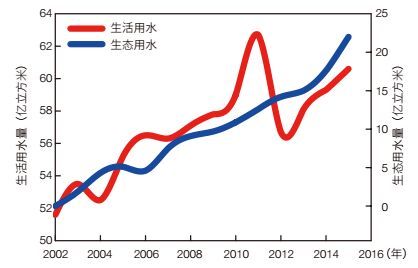

3 海河流域水资源状况和人类用水的影响除气候变化的影响,随着京津冀地区社会经济的飞速发展,人类用水急剧增加。图 5是海河流域近年来人类用水的历史统计。可以看出,2002—2015年,海河流域人类年生活用水从51.6亿立方米增加到60.6亿立方米,而年生态用水从0增加到22亿立方米,生活用水和生态用水总计增加了31亿立方米,这相当于北京市年生活用水量(以2011年16.3亿立方米为准)的2倍,天津市年生活用水量(以2011年5.4亿立方米为准)的6倍。过去14年间,海河流域生活用水和生态用水都在急剧增加。31亿立方米用水的增加量接近于2015—2016年“南水北调”中线的年调水量(38.3亿立方米)。

|

| 图 5 2002—2015年海河流域生活用水和生态用水的统计 数据来自于《中国水资源公报》 |

据统计,海河流域京津冀地区人均水资源不足300立方米/年,是全国人均水资源拥有量的1/7,是世界人均水资源量的1/24,按照人均水资源量500立方米/年的标准,京津冀地区属于极度缺水的地区,其根本原因在于人口数量远远超过水资源的承载力。地表水资源量已经远远超过健康河流的生态标准,如果人类使用河流总流量的20%,人与自然可达到一个和谐的状态;如果用到30%,就会对生态环境产生不利影响;超过40%将会对生态环境产生破坏,这是国际标准的极限,而京津冀已用到90%以上,地表水的过度使用已严重危及河流的生态安全。

除地表水过度使用外,过去几十年间,京津冀地区对地下水严重超采——华北平原遍布着200多万口机井,京津冀地区地下水的超采总量已超过1 200亿立方米以上,相当于200多个白洋淀的水量;过度开采形成了20多个漏斗区,漏斗区面积达5万平方公里。地下水的超采使得地下水的埋深越来越深,其中天津地下水埋深最深可达110米,河北沧州机井的井深已达到800米。对地下水的过度开采还会导致一系列严重的环境灾害,如地面沉降、土壤变干、海水倒灌、湖泊湿地干涸等。1951—2015年,号称“华北之肾”的白洋淀干淀达10次之多;海河流域的河道(包括各支流)断流长度从20世纪50年代的1 000公里到现在的4 000公里以上;湖泊湿地面积从1 500平方公里锐减到122平方公里,年入海流量从116亿立方米急剧减少到25亿立方米。受气候变化和人类用水的影响,京津冀地区河流的径流急剧减少,几乎是到了“有河皆干”的严重程度。

4 雄安新区建设所面临的环境科学问题以上分析说明,气候暖干化和人类用水增加严重加剧了京津冀地区水资源的供需矛盾,地处华北平原腹地的雄安新区的建设和发展将面临水资源短缺的严重问题。如何应对气候暖干化及突出的水资源供需矛盾是雄安新区建设所面临的严峻挑战。

2014年2月26日,习近平总书记就推进京津冀协同发展发表了重要讲话,将京津冀协同发展上升为国家战略;2015年3月23日,中央财经领导小组第九次会议审议研究了《京津冀协同发展规划纲要》;2015年4月30日,中共中央政治局召开会议,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,纲要指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破;2016年5月27日,中共中央政治局审议了《关于规划建设北京城市副中心和研究设立河北雄安新区的有关情况的汇报》;2017年2月23日习近平总书记主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。可以看出,雄安新区的规划是《京津冀协同发展规划纲要》战略的组成部分。

在全球气候变化、人类活动与水资源承载力矛盾日益突出的背景下,如何实现自然和人类的和谐相处,实现区域经济的可持续发展,是雄安新区建设中必须考虑的问题。在气候变化大背景下,要深入贯彻雄安新区“生态优先,绿色发展,绿色宜居”的理念,需做到因地制宜,既积极有序适应气候变化的影响,做好新区建设,又尽可能地避免对环境、生态造成额外负担[5-7]。

此外,作为一次典型的人类活动,雄安新区的建立如何影响周边的生态系统?会产生什么样的经济效益?这都是新区建设中需要考虑的问题。一方面,我们要保护周边生态系统不受破坏;另一方面,我们要实现经济和社会效益的最大化。这就要求我们合理布局,找到一个合适的“建设强度”或“发展速度”,实现自然和人类的和谐相处以及区域的可持续发展。因此,在雄安新区建设过程中,对新区及周边气候、水和生态环境变化进行跨学科的综合观测和协同研究就显得尤为重要。

综上所述,为了保证在未来气候变化情景下,雄安新区生态环境和社会经济的协调发展,亟须开展气候-水资源-生态-区域经济发展等自然-人文过程的演变规律和协同机制的研究。这将是雄安新区未来建设所面临的巨大科学挑战,主要科学问题有:(1)未来100年京津冀和南水北调水源地的气候将如何变化?如何量化气候变化对京津冀地区水文、生态和社会经济的影响?(2)京津冀及雄安新区气候-水资源-生态-社会经济系统的协同机制,以及各要素耦合演变的驱动机制是什么?(3)如何有序适应气候环境变化以实现该区域的可持续发展?对上述问题开展跨学科的专项研究,将为保障雄安新区建设及可持续发展提供科学支撑。

| [1] |

马柱国, 符淙斌. 1951-2004年中国北方干旱化的基本事实[J]. 科学通报, 2006, 51(20): 2429-2439. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2006.20.016 |

| [2] |

马柱国, 任小波. 1951-2006年中国区域干旱化特征[J]. 气候变化研究进展, 2007, 3(4): 195-201. |

| [3] |

刘春蓁, 英爱文, 颜开. 中国水资源对气候变化的敏感性及脆弱性研究. 见: 符淙斌, 严中伟, 主编. 全球变化与我国未来的生存环境. 北京: 气象出版社, 1996: 330-338.

|

| [4] |

刘九夫, 郭方. 气候异常对海河流域水资源评估模型研究[J]. 水科学进展, 2000, 11(增刊): 27-35. |

| [5] |

夏军, 刘春蓁, 任国玉. 气候变化对我国水资源影响研究面临的机遇与挑战[J]. 地球科学进展, 2011, 26(1): 1-12. |

| [6] |

夏军, 刘春蓁, 刘志雨, 等. 气候变化对中国东部季风区水循环及水资源影响与适应对策[J]. 自然杂志, 2016, 38(3): 167-176. |

| [7] |

王浩, 王建华. 中国水资源与可持续发展[J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(3): 352-358. |