设立河北雄安新区,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大历史性战略选择,对于集中疏解北京非首都功能、探索人口经济密集地区优化开发新模式、调整优化京津冀城市布局和空间结构、培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义,是千年大计、国家大事[1]。

习近平总书记指出,雄安新区首先是疏解北京非首都功能集中承载地,要坚持生态优先、绿色发展,着力建设绿色、森林、智慧、水城一体的新区,打造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展示范区,为京津冀建设世界级城市群提供支撑[2]。

为落实总书记的指示,中科院地理科学与资源所在中科院发展规划局的支持下,依托区域发展模拟、全国主体功能区划和资源环境承载力评价等方面的研究基础,基于卫星与无人机遥感、定位观测及历史文献资料,从历史、现实、未来多个维度,开展雄安新区(雄县、容城、安新3县)资源环境承载力评价和调控提升研究,形成了以下阶段性成果。

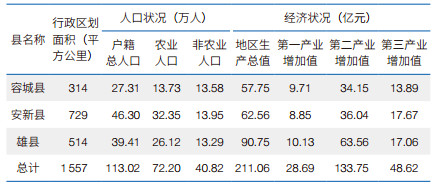

1 资源环境承载力评价 1.1 区位条件雄安新区西承太行,北望燕山,地处海河水系大清河流域腹地(图 1)。海河水系发源于黄土高原,横切太行山脉后进入华北平原汇流入海。大清河上游支流潴龙河、孝义河、唐河、府河、漕河、萍河、杨村河、瀑河及白沟引河,九水汇集,注入华北明珠白洋淀[3]。特殊的地理位置赋予新区背山向海、坐拥华北平原最大湿地等自然环境优势。

|

| 图 1 雄安新区的地理位置 |

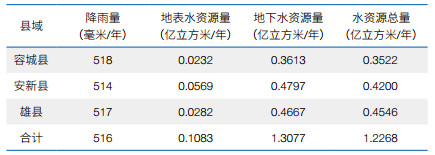

太行山东侧冲积平原自古繁华,从北到南屡建“首善之区”而被誉为中国“古都廊道”(图 2),北京、燕下都、灵寿故城、邯郸、邢都、邺城、安阳等古都(表 1)[4],都分布在这条廊道之上。新区临近“古都廊道”,连接荣乌高速、大广高速、京港澳高速及京广铁路和京九铁路,与京津两地相距100余公里,区位优势明显。

|

| 图 2 太行山东侧“古都廊道”示意图 |

新区地处太行山断裂带和郯庐断裂带之间的安全区域,地质条件稳定,历史地震烈度为Ⅶ度,仅与北京市西北部、天津市南部等低值区相当[5]。

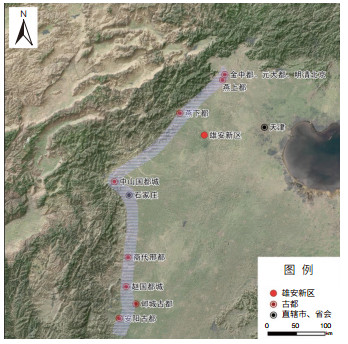

1.2 土地资源承载力新区3县(雄县、安新、容城)土地总面积1 557平方公里,远高于新区规划起步区面积(100平方公里)和中期发展区面积(200平方公里),略低于新区远期控制区面积(2 000平方公里)。

新区3县境内及周边以低海拔平原、洼地为主。按国家高程基准,新区3县最高海拔18米,最低5米,平均8.3米,低于海拔10米的地表面积1 166平方公里,适于承载农业、水产养殖业、湿地旅游业及低污染、无污染现代产业。

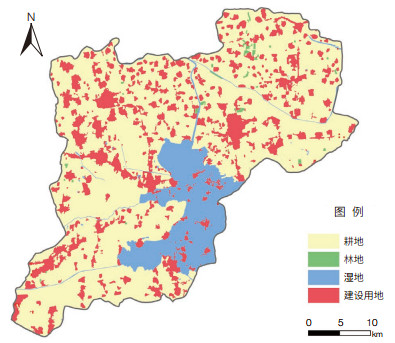

遥感调查结果显示,2015年新区3县土地覆被类型主要为耕地、聚落和湿地(含水域),约占总面积90%;城镇建成区仅为34.4平方公里,约占区域总面积2.2%(表 2),发展空间充裕(图 3)。区域产业结构中农业占比大,城镇化水平较低。2016年,户籍人口113万,城镇化率42%(表 3)[6]。

|

| 图 3 雄安新区3县2015年土地利用 |

当前,新区3县人口密度仅为726人/平方公里,单位面积年经济产出1 355万元/平方公里,与上海浦东新区(人口密度4 523人/平方公里,单位面积年经济产出6.53亿元/平方公里)、深圳特区(人口密度5 398人/平方公里,单位面积年经济产出9.66亿元/平方公里)相比,土地资源承载力仍有巨大潜力。

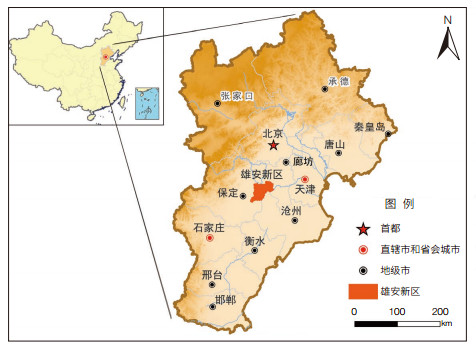

1.3 水资源承载力新区3县多年平均降水516毫米,水资源总量1.2亿立方米/年,其中91%为地下水(表 4)。2015年,新区3县总用水量2.53亿立方米,其中地下水开发利用量2.47亿立方米,占总用水量的97.6%。总用水量中,农业用水量占77.3%,居民生活用水量占9.9%,工业用水量占8.6%。目前用水赤字1.4亿立方米/年①,水资源承载力已达到自然的上限。

① 河北省水利水电第二勘测设计研究院.《海河流域水资源承载力监测预警机制建设》,数据为各县上报海委统计数据(现状年为2014年)

新区水资源承载力不足的一个重要表现是新区3县地下水位快速下降。2006—2015年,容城地下水埋深由19.2米下降到22.5米,雄县地下水埋深由17.8米下降到19.2米,安新地下水埋深由7.8米下降到10.8米,下降幅度达38%②。新区3县地下水已不同程度超采,容城县因严重超采而形成20米深的漏斗。

② 河北省水利水电第二勘测设计研究院.《海河流域水资源承载力监测预警机制建设》,数据为各县上报海委统计数据(现状年为2014年)

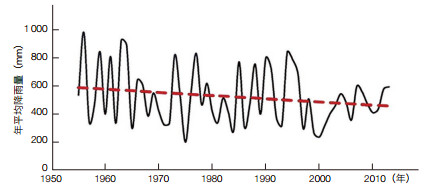

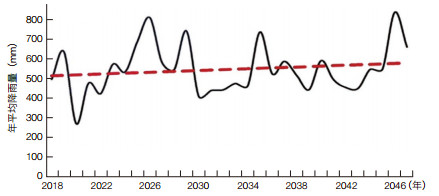

华北地区水资源短缺是刚性的长期性问题。1960年以来,华北地区每10年增温0.1℃—0.3℃,降水量每10年减少5—20毫米(图 4),蒸发量呈增加趋势[8]。中科院大气物理所的模拟研究表明,2026年以前是华北地区弱的多雨期,2026—2046年则为极端的干旱时段,华北地区水资源短缺形势将可能加剧(图 5)。

|

| 图 4 1950—2017年华北地区年平均降雨量 |

|

| 图 5 2018—2046年华北地区模拟降雨量 中科院大气物理所的模拟结果 |

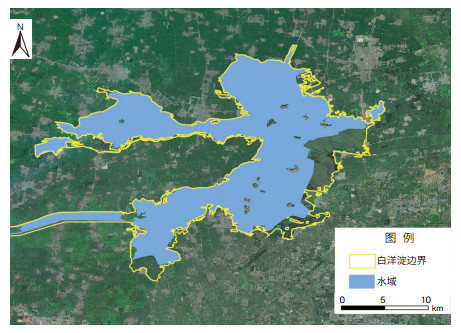

白洋淀是华北平原最大湿地,主要分布于安新县(312平方公里)和雄县(18.3平方公里)境内,计有143个淀泊、3 700条沟壕,属于典型的浅水型淡水湖泊[9]。白洋淀一直被作为海河流域重要的蓄滞洪区,在拦蓄上游洪水、拱卫津冀安全,调节华北气候、补充地下水源方面发挥不可替代的作用,其水环境状况直接反映并影响雄安新区的生态环境承载力。

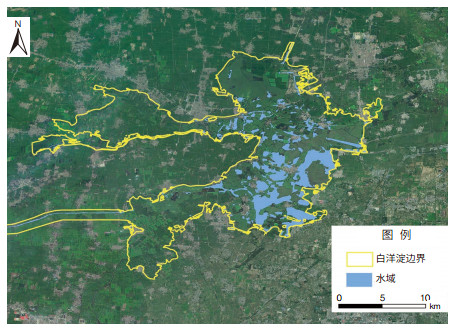

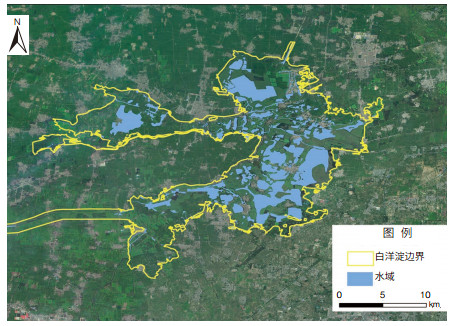

资料显示,白洋淀曾多次干淀,1984—1988年白洋淀曾连续5年干淀[10]。为维持湿地生态系统基本功能,1996年以来引水济淀32次[10]。遥感调查结果证明,1995年白洋淀水域面积为177平方公里(图 6),2005年仅为53平方公里(图 7),2015年“引黄济淀”后为78.5平方公里(图 8)。

|

| 图 6 1995年白洋淀水域分布范围 |

|

| 图 7 2005年白洋淀水域分布范围 |

|

| 图 8 2015年白洋淀水域分布范围 |

水量减少和生产、生活污水排放导致白洋淀生态环境承载力进一步下降。据水利部海河水利委员会《海河流域水资源公报(2015)》评估结果,白洋淀约1/3水域水质为V类,2/3水域水质为劣V类[11],底泥存在不同程度污染,约2/3的水体达不到水域功能的基本标准。

生态承载力下降直接影响白洋淀的生物多样性、水产品生产和旅游业发展。白洋淀湿地生态系统自然保护区内,死鱼事件频发,现存47种大型水生植物、197种栖息鸟类[12](含国家一级重点保护鸟类4种、国家二级重点保护鸟类26种)的繁育生长遭受不同程度威胁。

此外,大气雾霾也深刻影响新区生态环境承载力。资料显示,过去30年新区3县大风天数每10年减少2— 5天[8],雾霾时有发生。2015年,保定市PM2.5年均浓度为107微克/立方米,是标准限值的3.1倍[13],在全国74个重点城市中排名倒数第一。

1.5 灾害风险大清河流域年均降水500—600毫米,其中每年7—8月降水占全年降水的60%,暴雨频发。暴雨通过山前扇形河网快速下泄,注入白洋淀,汇水同步性强,洪涝灾害极易发生。据史料,过去700年雄县特大涝灾12年1次[14]。1963年8月,大清河七峪站7天降水1 329毫米,白洋淀水位超过海拔11米达13天之久,京广线中断27天[15],百姓生命财产损失巨大。

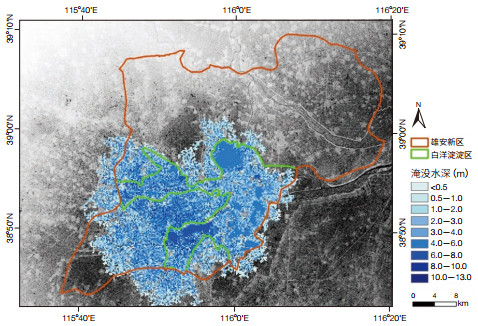

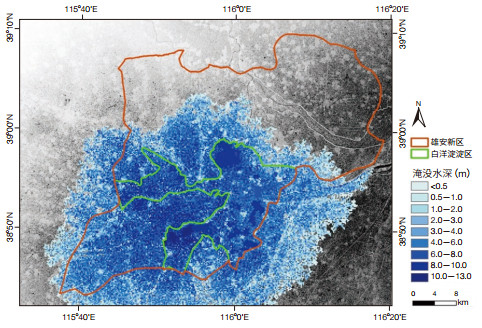

全球增暖将导致流域暴雨增强,中科院大气物理所的模拟结果显示,如增暖2℃,暴雨将增强20%。根据对《近500年中国旱涝图集》 [16]、《清代海河滦河洪涝档案史料》 [17]和雨雪分寸记录分析,结合陆面水文模型VIC[18]、多功能高性能水文-地质灾害模拟系统HiPIMS[19]的模拟结果:当发生20年一遇的洪涝灾害时,3县淹没面积达34%,陆地平均淹没水深为3.2米(图 9);当发生100年一遇的洪涝灾害时,3县淹没面积达61%,淹没水深约为4.5米(图 10);当发生300年一遇洪涝灾害时,3县淹没面积达90%[16];当发生500年一遇的洪涝灾害时,3县全境被洪水淹没,平均淹没水深超过7米。

|

| 图 9 雄安新区3县20年一遇洪水淹没范围模拟结果 |

|

| 图 10 雄安新区3县100年一遇洪水淹没范围模拟结果 |

洪涝风险评估结果还表明,除西北、东北及西南小部分地区外,约1 100平方公里的地域洪涝灾害风险较高,占新区3县总面积的68%(图 6)。

2 未来发展情景与资源环境压力模拟 2.1 条件设置依据雄安新区定位,参照沿海先发先进城市的标准,以人口规模300万和500万为目标值,在土地适宜性评价和洪涝灾害模拟的基础上,建立如下基本假设,开展多尺度区域发展与资源环境压力模拟。

(1)根据非首都功能集中承接地的功能定位,新区未来人口和产业主要集中在非农产业,人口机械增长全部来自区外的北京非首都功能疏解,区内原有农村人口将在新区建设的推动下逐步城镇化。

(2)根据国家《新型城镇化规划》,新增城市人口的人均建设用地标准为100平方米。初期基础设施建设需求大,工矿交通用地面积在最初10年按20%速度增加,第二个10年降为10%,第三个10年降为5%,此后保持不变;农村居民点面积随农村人口城市化逐步减少;未来新区产业用地规模约占城镇建设用地面积的20%。

(3)建设用地布局优先考虑土地适宜性,按土地适宜程度从高到低依次开发。土地适宜性评价综合考虑土地利用、地块高程、洪涝风险、交通通达性等因素。

(4)针对区域水资源短缺和水环境问题,新区产业选择偏向低耗水或节水工业,现有耗水型工业逐步退出,可能造成区域水环境污染的皮革、造纸、化工、有色冶金等行业逐步退出,工矿用水总量基本保持不变;城镇用水(含生活和城镇服务业)参照北京市用水标准;农村生活用水控制在人均100升/天的标准;农业用水随耕作面积而变;生态用水基本保持不变,充分利用中水。

(5)根据新区建设目标,未来新区以高端、高技术、绿色环保产业为主,单位土地面积的产出效率达到同类地区的产出水平。

2.2 模拟情景1:人口300万模拟结果显示:

(1)当人口规模达到300万时,雄安新区核心区人口预计达到250万人,城镇建设用地需求485平方公里,建设用地占区域土地总面积31%,其中产业用地100平方公里,区域资源环境系统从目前以农业系统为主体转变为以城市为主体。

(2)城镇生活用水需求达到5亿立方米/年,农村生活用水需求下降至0.14亿立方米/年,工矿用水基本保持不变,农业用水需求降至2.14亿立方米/年,总用水需求8.11亿立方米/年。

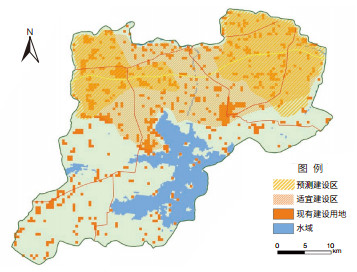

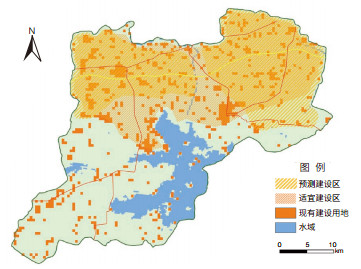

(3)新区西北部、东北部将成为城市化区域(图 11),传统农业生态系统减少60%。当发生100年一遇洪涝灾害时,按国家基准地理高程估算,将有1/3建成区存在洪涝灾害风险(图 12)。

|

| 图 11 人口规模达到300万时,雄安新区建设用地分布情景 |

|

| 图 12 人口300万情景下,雄安新区100年一遇洪水的预测淹没范围 |

(4)新区产业体系基本建成,有能力与中关村国家自主创新示范区、滨海新区等形成分工合作体系,经济效率可望达到张江高新技术园区的水平,单位面积的年经济产出约4亿元/平方公里,年产出总量超过1 900亿元,成为推动京津冀经济转型发展的引擎。

2.3 模拟情景2:人口500万模拟结果显示:

(1)当人口规模达到500万时,核心区人口预计达到450万人,城镇建设用地需求671平方公里,建设用地占新区土地总面积的43%,其中产业用地130平方公里。

(2)城镇生活用水需求将达到约9亿立方米/年,农村生活用水需求降至0.1亿立方米/年,农业用水需求降至1.7亿立方米/年,总用水需求达到11.6亿立方米/年。

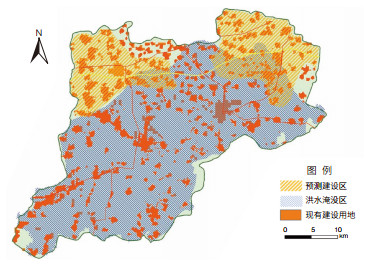

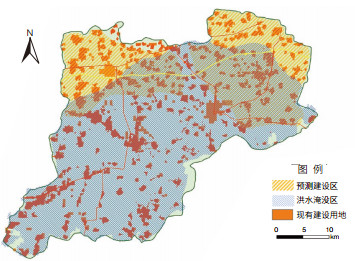

(3)新建城区在西北部和东北部进一步扩展(图 13),新区湿地系统、陆地景观格局将发生功能性变化,传统农业生态系统减少90%。当发生100年一遇洪涝灾害时,约一半的建成区存在洪涝风险(图 14)。

|

| 图 13 人口规模达到500万时,雄安新区建设用地分布情景 |

|

| 图 14 人口500万情景下,雄安新区100年一遇洪水的预测淹没范围 |

(4)新区产业规模达到国家技术创新中心水平,单位面积经济产出与国家自主创新示范区持平(单位面积年经济产出约8亿元/平方公里),地区年经济总量将超过5 300亿元,高于目前保定市经济总量。

3 资源环境承载力调控提升方向现有生产生活模式下,新区3县资源环境承载力已接近自然上限;未来新区建设将进一步加大区域资源环境压力;要实现新区建设目标,必须科学调控、提升新区资源环境承载能力。针对水资源短缺、地表水质污染和洪涝灾害风险等区域资源环境承载力主要限制因素,提出4点对策建议。

(1)合理控制人口规模和产业结构,调控区域资源环境压力。坚决实施非首都功能疏解措施,并将雄安新区人口规模控制在500万以内,防止出现北京人口未减而新区却聚集数百万人口现象;发展低耗水、无污染现代高技术产业和现代服务业体系。

(2)多途径调水,适度控制湿地和森林面积,提升水资源承载力。南水北调工程每年可向新区调水4亿立方米,如实施“人口疏解+调水指标”同步政策,每年另增加调水1.5亿—2.3亿立方米(图 15);上游水库、“引黄济淀”每年为白洋淀注水2.6亿立方米;耕地转化为建设用地后,每年可减少用水1亿立方米。以上途径综合实施,每年可增加水资源量9亿—10亿立方米。此外,应实施非常规水源利用政策,拓展供水渠道,按“海绵城市”理念建设新区。新区水面年均蒸发量1 124毫米,约为降水量的2倍。为减少蒸发损失,湿地面积应控制在400平方公里。森林面积不宜过大。新区森林年均蒸散量550毫米,与降水量相当,草地年均蒸散量约为森林的3/4[20]。新区绿化应林草结合,森林覆盖率宜控制在35%以下,并将有效减少蒸散作为条件纳入森林布局规划。

|

| 图 15 南水北调中线工程线路图 |

(3)加大减排治污力度,提高生态环境质量,提升生态环境承载力。首要任务是保护白洋淀。将整个白洋淀纳入新区管辖,建设国家湿地公园。控制新区污染物不超过目前水平的20%;围绕淀周建设1—2公里森林带,稳定维持湿地面积350平方公里。在白洋淀周边和河流两岸规划建设生态廊道;结合新区功能布局,科学建设城市绿地生态系统。

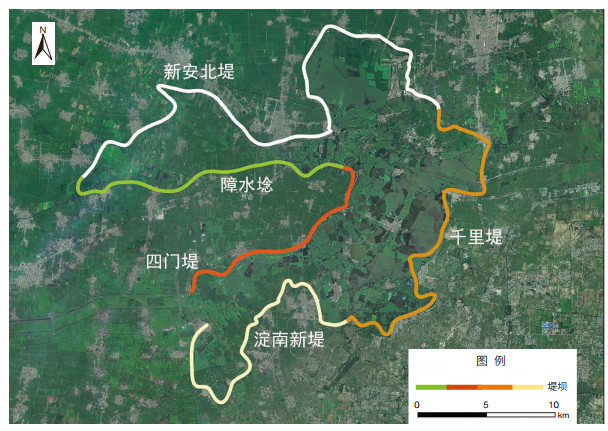

(4)提高防洪标准,科学选址建设项目,规避洪涝灾害风险。按100年一遇防洪标准,对千里堤、新安北堤、四门堤、障水埝、淀南新堤进行建设(图 16)。对白洋淀上下游河道实施疏浚和河堤加高工程,在白洋淀内实施开卡除堼工程[21]。按200年一遇防洪标准建设城市项目[22]。建立流域洪涝灾害风险监测、预警系统。建设项目选址优先考虑新区西北部地区,以防范洪涝灾害风险。如启动区选址不变,则应将“地面垫高3米”作为建设条件纳入规划。

|

| 图 16 白洋淀堤防分布图 |

综合上述分析,可得到3点结论。

(1)雄安新区区位优势明显,土地资源丰富,但如维持现有的生产、生活、生态模式,新区3县资源环境承载力已接近自然上限。主要限制因素是:水资源短缺,地表水质污染,洪涝灾害风险。

(2)新区规划建设将显著加大新区资源环境压力。当人口规模达到300万时,城镇建设和产业用地分别为485和100平方公里,年用水8.1亿立方米,传统农业生态系统减少60%。当人口规模达到500万时,城镇建设和产业用地分别为670和130平方公里,年用水11.6亿立方米,传统农业生态系统减少90%。当发生100年一遇洪涝灾害时,两种情景下分别有约1/3和1/2的建成区存在洪涝灾害风险。

(3)实现新区建设目标,需科学调控、提升区域水资源和生态环境承载力。具体方向包括:新区人口规模控制在500万以内;多途径调水,适度控制湿地和森林面积;加大减排治污力度,提高生态环境质量;提高防洪标准,科学选址建设项目。

从百年尺度看,影响新区发展的关键因素是人口规模、供水能力和环境质量;千年后,确保雄安新区是否能够成为我们这代人留给子孙后代的历史遗产,则依赖于华北资源环境系统弹性幅度和新区灾害风险防范能力。要把新区建设成为绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区和开放发展先行区,仍需统筹谋划,提出系统化、详尽的资源环境承载力优化提升方案。当务之急是进一步细化水土资源评价、环境污染整治、洪水灾害模拟、城市发展预测、产业结构规划、生态建设策略等6个方面的研究。通过深入研究和科学规划,从提升资源环境承载力和合理控制资源环境压力两方面入手,彻底破解新区建设发展面临的水资源短缺、地表水质污染、洪涝灾害风险等内附与衍生的资源环境问题。

| [1] |

新华社. 中共中央、国务院决定设立河北雄安新区. [2017-04-01]. http://news.xinhuanet.com/politics/2017-04/01/c_1120741571.htm.

|

| [2] |

新华社. 千年大计、国家大事——以习近平同志为核心的党中央决策河北雄安新区规划建设纪实. [2017-04-01]. http://news.xinhuanet.com/politics/2017-04/13/c_1120806042.htm.

|

| [3] |

安新县地方志编纂委员会. 安新县志[M]. 北京: 新华出版社, 2000.

|

| [4] |

河北省政协文史资料委员会. 河北文史集萃[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1992.

|

| [5] |

河北省地质矿产局. 河北省北京市天津市区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1989.

|

| [6] |

河北省人民政府. 河北经济年鉴2016[M]. 北京: 中国统计科学出版社, 2016.

|

| [7] |

中华人民共和国国家统计局. 中国县域统计年鉴(县市卷)2015[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016.

|

| [8] |

段昊书, 谢盼. 从气象角度看雄安新区: 白洋淀对气候变暖起遏制作用. 北京日报, 2017-04-26.

|

| [9] |

白洋淀国土经济研究会. 白洋淀综合治理与开发研究[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1987.

|

| [10] |

张伟亚. 雄安新区纪行: 生态补水"解渴"白洋淀. 河北日报, 2017-04-26.

|

| [11] |

水利部海河水利委员会办公室. 水利部海河水利委员会2015年度政府信息公开工作年度报告. [2016-03-31]. http://www.hwcc.gov.cn/hwcc/wwgj/HWCCzwgk/zwgkgknb/201603/t20160331_54856.html.

|

| [12] |

中国科学院动物研究所白洋淀工作站. 白洋淀生物资源极其综合利用初步调查报告[M]. 北京: 科学出版社, 1958.

|

| [13] |

中华人民共和国环境保护部. 2015年中国环境统计年报[M]. 北京: 中国环境出版社, 2016.

|

| [14] |

雄县县志编委会. 雄县志[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.

|

| [15] |

张塞, 范宝俊. 中国灾情报告[M]. 北京: 中国统计出版社, 1996.

|

| [16] |

中央气象局气象科学研究院. 中国近五百年旱涝分布图集[M]. 北京: 地图出版社, 1981.

|

| [17] |

水利水电科学研究院. 清代海河滦河洪涝档案史料. 北京: 中华书局, 1981.

|

| [18] |

Liang X, Lettenmaier D P, Wood E F, et al. A simple hydrologically based model of land surface water and energy fluxes for generalcirculation models[J]. Journal of Geophysical Research-atmospheres, 1994, 99(D7): 14415-14428. DOI:10.1029/94JD00483 |

| [19] |

Liang Q, Smith L. A high-performance integrated hydrodynamic modelling system for urban flood simulations[J]. Journal of Hydroinformatics, 2015, 17(4): 518-533. DOI:10.2166/hydro.2015.029 |

| [20] |

莫兴国, 刘苏峡, 林忠辉, 等. 华北平原蒸散和GPP格局及其对气候波动的响应[J]. 地理学报, 66(5): 589-598. DOI:10.11821/xb201205002 |

| [21] |

王建伟, 刘爱军. 白洋淀防洪存在的问题及对策[J]. 水科学与工程技术, 2010(4): 3-5. |

| [22] |

中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 中华人民共和国国家标准:防洪标准(GB 50201-2014)[M]. 北京: 中国计划出版社, 2015.

|