2. 农业部都市农业重点实验室 上海 200240

2. Key Laboratory of Urban Agriculture, Ministry of Agriculture, Shanghai 200240, China

都市农业已经成为大都市社会经济系统的重要组成部分之一:一方面,城市化全方位地影响着都市农业的发展;另一方面,都市农业也在全面融入城市生活。但都市农业概念一直以来都存在着边界不清晰、特征不明确的问题,这在一定程度上影响了都市农业的科学理性发展。对于这样一个长期模糊不清的概念,我们首先应将其理解为都市地区的农业,然后从发展空间、社会功能、生产结构和种养模式4个维度来解析,以期获得一个系统而清晰的都市现代农业发展思路。

1 都市现代农业是农业受城市化深刻影响的结果 1.1 前城市化时期城市内部广泛存在自给型农业古代城市的自给型农业非常普遍,甚至可以说城市居民都是兼业农民。法国年鉴学派的代表人物布罗代尔在其名著《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》中写道:“中世纪的乌尔姆、奥格斯堡或者纽伦堡响彻连枷声;街上任意养猪,街面变得泥泞,肮脏不堪,行人过街需要踩高跷或从一头到另一头搭木板” [1]。我国宋代洛阳城中有稻田的分布①;黄州城更是“引水种稻官街旁” ②。蔬菜是古代城市中种植最多的作物。汉代时,“太官园种冬生葱、韭、菜、茹,覆以屋庑,昼夜燃蕴火,待温气乃生” ③。北宋时期,“大抵都城(东京开封)左近,皆是园圃,百里之内,并无闲地” ④,这种蔬菜种植盛况在张择端的名画《清明上河图》中也得到了反映。20世纪30年代初,经济学家冯锐对中国农业有过这样的论述:“广义上说来,每个中国人都是农民,因为即便像广州这样拥有九十万人口的繁忙都市,都处处养着鸡” [2]。

① [宋]宋庠.元宪集, 卷五

② [宋]张耒.柯山集, 卷四

③ [汉]班固.汉书•循吏传•召信臣传

④ [宋]孟元老.东京梦华录

1.2 城市化推动了高度市场化都市农业的发展从第一个城市形成到1 8世纪工业革命前,在9 0 0 0多年的人类发展历史中,城市化率尚未达到10%;然而工业化仅仅用三四百年甚至几十年的时间,就使欧美、日本、韩国等发达国家的城市化率上升到70%以上。在工业化时期,由于大规模城市化的推进,土地价格、劳动力机会成本急剧上升,自给型都市农业逐渐萎缩,这给高度市场化的都市农业带来了发展契机。从需求角度讲,工业化快速推进,城市出现大量新增人口,但受交通运输和信息传输手段的改善程度所限,城市原有人口和新增人口的生鲜农产品都需要城市周围来供应;从供给角度讲,工业化形成的各种先进方法和先进手段,能够被城市周围的生产力优先获得,技术进步以及需求拉动也为资本进入农业提供了足够的吸引力。

1.3 我国城市化的快速推进是都市现代农业发展的基本动因 1.3.1 城市化快速推进导致社会农产品需求数量和结构的改变(1) 农村人口变成城市居民,更多的人需要从市场获得食物,这直接提高了农业市场化程度;(2) 源于收入水平提升的人口转移,带来了社会整体收入水平的提高,从而促进了农产品消费量增加和消费结构升级;(3) 人口的跨区域转移,改变了农产品供需的区域结构,增加了市场供需平衡难度;(4) 城市规模扩张,城郊耕地面积不断减少,城市居民的食物供给保障形势变得更加严峻。对于大城市郊区的都市农业来说,这些变化给发展不耐储运农产品和高品质农产品也带来了机遇[3]。

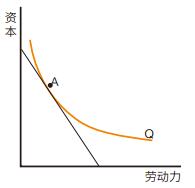

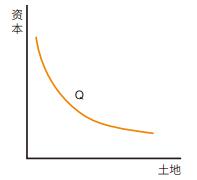

1.3.2 城市化对传统农业生产要素的需求提高了都市农业生产经营成本作为人口和产业聚集之地,城市发展与农业之间存在着对传统农业生产要素——土地和劳动力的竞争。就土地来讲,随着城市的扩张,土地的需求量也随之相应增加,土地非农的收益率会不断上升;但随着非农化土地越来越多后,土地非农的收益率会在某个拐点后出现下降趋势(房产价格下降导致土地边际生产力下降),而农业用地的收益率则会逐渐上升(农产品价格不断上升导致农用土地边际生产力上升);最后,当土地的非农收益率和农业收益率一致时(图 1的B点),农用土地就不再进一步非农化。劳动力报酬率也存在同样的变化趋势。城市化快速推进时期的大城市郊区,土地和劳动力都面临着非农化收益率不断提高的趋势,从而导致都市农业生产经营成本不断增加。

|

| 图 1 城市化过程中土地收益率的演变 |

城市非农产业的发展形成了大量资本、技术和管理等先进生产要素,随着这些要素的大量积累,要素之间的市场竞争不断加剧,这些先进生产要素在非农领域的收益率不断下降。这为农业吸引先进生产要素提供了可能,这就是农业现代化改造的良好机遇。大城市郊区拥有靠近这些先进生产要素的区位优势,所有都市农业发展更容易获得这样的机会。

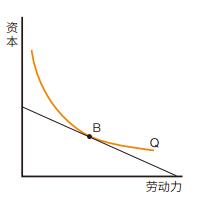

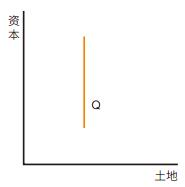

城市的农业现代化发展进程如图 2所示:在城市化的初期(A点),因资本较为稀缺,资本的非农收益率远远高于农业收益率,愿意投资农业的资本相对较少。随着工业化和城市化的推进,城市资本迅速积累,收益率不断下降,当非农收益率开始低于农业收益率(B点)时,资本便开始进入农业,促使农业的现代化进程加速。但受到农产品市场规模的限制,农业发展容易饱和,当进入农业的资本规模达到一定点(C点),资本的农业收益率会急剧下降,最终会与非农收益率趋向一致(D点),此后投资于农业的资本总量趋于稳定,这时农业现代化进程也就完成了。

|

| 图 2 城市化过程中资本收益率的演变 |

界定都市现代农业的区域范围或发展空间,应当基于发展动力(主要是城市对农业的需求)所形成的影响,并充分考虑政府的调控。确定都市现代农业的区域范围可以依据三大标志:(1) 该区域的农业主要服务于特定中心城市的需求;(2) 该区域的农业生产要素(包括资本、技术、人才等)主要来源于特定中心城市;(3) 该区域形已成或需要形成与该中心城市密切相关的,并区别于其他地区的农业生产结构[4]。

2.2 都市现代农业特殊发展空间决定了其应发挥以供给保障为主体的多元功能都市现代农业的功能既有客观性,又有主观性。客观性是指,农业本身具有潜在的生产、生态和生活功能。主观性是指城市对农业功能的需求——处在工业化、城镇化前沿的都市地区,对该区域的农业需求应有别于农区农业的需求——其中首先应保证的是农产品的稳定供给(农区农业品种相对单一,并不需要担负对某一城市的保障功能)。都市现代农业一般位于都市及其延伸地区,应当顺应都市发展的需求,这种需求就是以保障为主体的多元服务功能。

2.3 都市现代农业的市场和生产要素推进其结构向都市需求导向型和资本密集型优化农业生产受自然资源条件影响较大,如果根据自然资源条件进行生产安排,其生产成本相对较低,如果人为地建设生产环境(设施生产),生产成本必然会增加。由于都市及其延伸地区的耕地数量有限,即使顺应自然条件,其生产成本也会囿于有限的规模,难以与农区农业相竞争。因此,都市农业会有选择性地生产其市场需求的产品,而农区农业会优先生产顺应自然资源条件的产品。

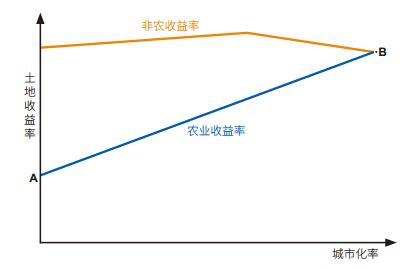

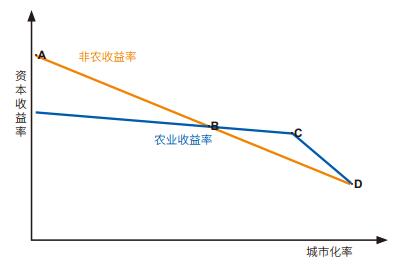

从消耗资源的类型来讲,都市现代农业应重点发展资本密集型产品,而农区农业则应重点发展土地密集型产品。根据增加资本投入能否有效增加单位土地面积的产量,农业可分为资本密集型农业和土地密集型农业。如果增加资本投入提高了产量(Q),或提高了产品品质,这类农业可以成为资本密集型农业(图 3)。而如果资本的投入无法使单位面积的产量增加,要想提高总产量只能依靠增加土地面积,这类农业是土地密集型农业(图 4)。

|

| 图 3 资本密集型农业等产量线 |

|

| 图 4 土地密集型农业等产量线 |

基于非农产业和人口的聚集,城市的生态非常脆弱。尽管种植业在一定程度上具有与绿地或湿地相类似的生态维护作用,但农业并非必然具有生态维护功能,不适当的农业生产方式可能会带来环境污染问题。但毕竟作为利用动植物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的产业,农业仍具有生态维护的潜力。都市现代农业要发挥维护城市生态的功能,单靠市场机制是很难实现的,这需要政府的干预、规范和引导。

农业具备自然属性,在某些农业中资本和土地之间不具有替代性,但物质资本和劳动力之间的替代性还是比较显著的。一般来讲,物质资本越多代表了更好的装备条件,有机构成⑤高的生产方式代表了更先进的技术水平,可将其称之为技术密集型生产方式(图 5);反之有机构成低的生产方式,更多地依靠劳动力,可将其称之为劳动密集型生产方式(图 6)。通常情况下都市及周围地区的劳动力价格高,而物质资本价格相对较低,因此都市现代农业倾向于采用技术密集型生产方式(图 5的A点为均衡点),而农村农业更倾向于采用劳动密集型生产方式(图 6的B点为均衡点)。

⑤ 物质资本投入与人力资本投入的比例

3 我国都市现代农业的战略价值都市现代农业不仅在城市的经济份额中微不足道,在整个农业中所占比重也很小,但这并不影响都市现代农业举足轻重的地位。其原因在于,与城市二、三产业相比,农业是一个有生命活力的产业;与农村地区农业相比,都市农业更接近现代先进要素。

3.1 服务城市居民需求都市现代农业作为都市经济社会系统的重要组成部分,首先可以服务于都市的需求,包括生产供给保障、生态环境维护和生活品质提升[5]。

(1) 生产供给保障。生产供给保障包括分担粮食安全责任、稳定“菜篮子”产品市场和保障农产品质量安全。粮食生产耗费劳动少,大城市郊区缺乏劳动力资源,稳定粮食生产极为必要。为了保障都市居民生活所需,“菜篮子”产品必须是连续生产、连续消费,生产的时间和空间结构能否与消费结构匹配,关系到市场稳定和社会稳定。大市场、大流通背景下,农产品市场的价格波动具有传递性,并容易被放大。提高农产品本地生产能力有助于稳定本地农产品市场,进而稳定全国农产品市场。高度社会化分工和高度市场化造成城市农产品供应链各环节的质量安全信息高度不对等,使农产品质量面临很高的安全风险。如何有效防范农产品质量安全事故,并激励农业经营者主动提升安全水平,是保障供给的重要内容。都市农业在稳定“菜篮子”产品市场和保障农产品质量安全方面可以起到关键的调控和保障作用。

(2) 生态环境维护。生态环境问题是工业化和城市化带来的重大社会问题之一。因人口和产业的高度聚集,城市生态环境非常脆弱。农业具有潜在的维护生态环境的功能,而都市现代农业位于城市的最前沿,环境维护功能要远高于农区农业。都市现代农业积极的生态维护功能主要包括农作物的净化功能和碳汇功能,以及农业参与城市废弃物的循环。环境维护功能在很大程度上无法依赖市场机制来实现,需要政策的规范、引导和支持。

(3) 生活品质提升。城市居民日常工作和生活远离自然环境,都市现代农业可以为他们提供更多接触自然的机会,以充实和丰富日常生活。收入水平的提高和城市生活的单调形成了城市居民对观光休闲农业的需求。开发都市农业、丰富人们的精神文化生活,关键在于要超越传统的产品理念,充分挖掘农业生产过程能够愉悦精神、舒缓压力的潜在方式和手段。

3.2 增加城郊农民收入尽管大城市的农业占城市经济的比重一般都很低,城市不可能依靠农业发展来实现经济增长;同时,城郊农民的非农业经济收入来源也越来越多,但都市农业的发展对城郊农民利益的保障仍然具有重要的现实意义。一方面,农民适应和完全融入城市工作和生活需要一个较长的过程,而且由于市场经济不可避免地存在周期性波动,长期维持稳定的城市就业存在一定难度;另一方面,随着城市产业结构的升级,非农产业吸纳就业的能力将会相对下降,因此在一个相当长的时期里,都市农业仍将在增加城郊农民收入中发挥重要作用。具体渠道包括:引导农民合作,稳定农业收入;扶持家庭农场,增加农业收入;引入社会资本,增加工资性收入。

3.3 带动农区农业发展都市现代农业因获得资本和先进技术更加便利,其现代化程度高于农区农业,而且作为城市社会经济结构中的重要组成部分,其组织的现代化程度也要高于农区农业。从这些农业现代化的基本要素来看,都市现代农业走在了全国农业的前列,对农区农业的示范、辐射和带动是都市现代农业的重要功能,这也符合农业现代化发展的演进规律。都市现代农业对农区农业的带动主要表现在:聚集先进要素,可以担当现代化农业示范;深耕城市市场,造就了产业化带动龙头;率先城乡一体,承担农村改革先行者。

4 都市现代农业发展的科技支撑根据都市现代农业发展的战略价值和农业科技发展的重要趋势,都市农业应重点围绕以下4个方面推进科技发展。

(1) 围绕生态文明建设,推进资源节约技术和清洁生产技术的重大突破。生态文明建设是新时期面对严峻的资源环境形势而提出的重大国家战略,农业的特殊性决定了农业在生态文明建设中具有特别重要的地位。尽管目前农业领域的资源节约技术和清洁生产技术已非常丰富,但成本高昂仍是制约这些技术应用的主要瓶颈;因此,若在技术应用的成本上没有重大突破,生态文明建设就很难得到实际的推进。

(2) 围绕农产品质量安全,推进生境控制技术和信息追溯技术的广泛引用。农产品质量安全是重大民生问题,并突出表现在都市农产品的供应体系中。对于都市庞大而复杂的农产品供应体系,如何有效保障质量安全是一个巨大的工程,但源头安全和过程透明是两大关键支柱。目前生境控制和信息追溯已有比较成熟的技术,关键问题在于如何能够在庞大而复杂的供应体系中得到普遍的推广。

(3) 围绕核心能力提升,推进种源技术和智慧农业技术的大力发展。种源技术和智慧农业技术对农业核心能力的提升具有基础性。然而,其研发投入大,产权保护难度更大,因此在着眼于区域性保供给的都市农业领域,往往不易引起重视。但拥有资本科技优势的都市农业应该担此重任。都市农业可结合都市优势产业大力投入种源技术和智慧农业技术,避免生产体系的寄生性。

(4) 围绕产销体系优化,推进电子商务技术和物流技术的系统集成。农产品的易腐性和复杂性使得农产品的产销体系要比一般工业产品复杂得多,这也是其运销成本占价格的比重远高于工业产品的重要原因。产销体系的优化可大幅降低运销成本,从而降低农产品价格,不过这依赖于电子商务技术和物流体系的应用。事实上,电子商务和物流体系已相当成熟,但如何与农业对接,需要针对不同农产品的供需特征进行系统集成。

5 结语快速推进的城市化使我国城市规模迅速扩张,大城市的数量也不断增长。2011年我国大陆地区城镇人口达到6.9亿,首次超过乡村人口;已有8个人口超过500万的大城市,并有88个人口介于100万—500万之间的城市[6]。据估计,到2025年我国将有超过66%的人口生活在城市,并出现221个100万以上人口的大城市,23个500万以上人口的大城市,以及北京、上海等8个人口超过1 000万的巨型城市[7]。2012年4月26—27日,农业部在上海召开全国都市现代农业现场交流会,这是农业部第一次以都市现代农业为主题、专门面向大中城市召开的一次现场交流会。2016年4月27—28日,第三届全国都市现代农业现场交流会在北京市召开,中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋出席会议并讲话,强调要从战略和全局的高度,充分认识加快发展新时期都市现代农业的重要性。都市现代农业正从理论走向实践,并将在我国城市化和农业现代化中扮演中极其重要的角色。有效应对发展过程中面临的各种挑战,充分利用大城市的特殊区位优势和良好发展机遇,使都市农业服务好城市居民,保护好农民利益,并在推进我国农业供给侧改革和农业现代化发展中扮演好先行者和领导者的角色,是我国未来10—20年中的重要战略任务。

| [1] |

布罗代尔. 15至18世纪的物质文明、经济和资本主义(第一卷). 顾良, 施康强, 译. 北京: 三联书店, 1992: 578-579.

|

| [2] |

Feng R. Agriculture. In:. Chen S H, Ed. Symposium on. Shanghai:China Institute of Pacific Relations, 1931:224.

|

| [3] |

李强, 周培. 都市农业的自然演变与结构优化[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 61.

|

| [4] |

周培. 都市现代农业结构与技术模式[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2014: 10.

|

| [5] |

周培. 城市化、结构转变与中国都市农业发展战略[J]. 上海交通大学学报(农业科学版), 2013, 31(2): 1-6. |

| [6] |

巴曙松. 未来20年中国城市化的前景与挑战[J]. 改革与战略, 2010(5): 79-83. |

| [7] |

王优玲. 我国城市人口2030年将突破10亿. 中国改革报, 2008-03-26(2).

|