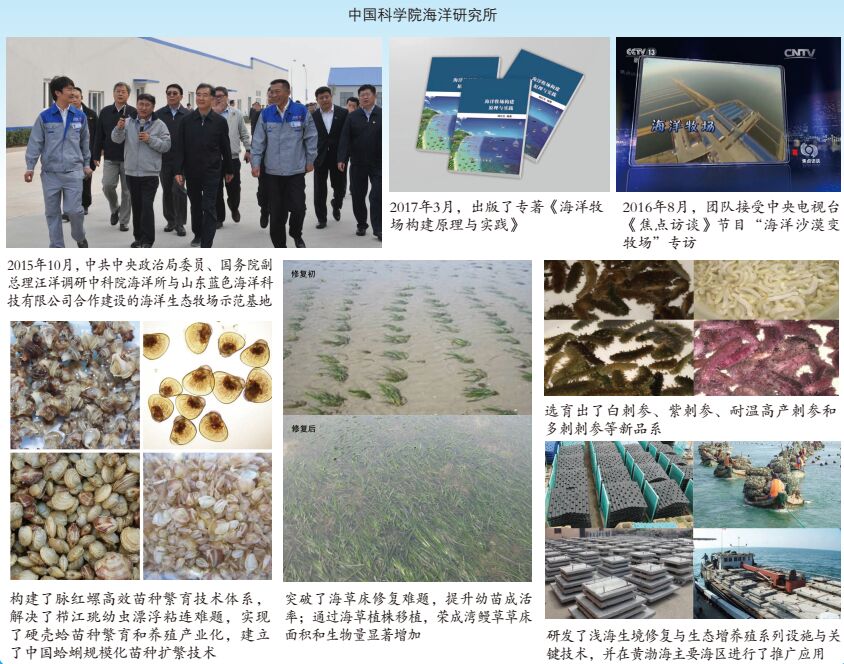

2. 中国科学院海洋研究所 青岛 266071

2. Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China

海岸带是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈和人类社会相互作用最频繁、最活跃的地带,作为人类经济社会活动高度密集区和海陆物质能量交互区,已发展成为现代经济和社会发展的关键带和生态环境脆弱带[1]。我国大陆海岸线长1.8万公里,岛屿岸线长1.4万公里,海岸带位于亚欧大陆的东部、北太平洋的西部边缘,东西横跨约32个经度,南北纵贯44个纬度,是一个多界面耦合、环境和生态过程复杂、自然资源丰富、人类活动非常强烈的区域。在全球气候变化、海平面上升、沿海城市化加速发展等背景下,陆源污染、海水入侵、海岸侵蚀等范围和强度都在不断增大;典型的海岸带生境正在或已经遭受严重破坏,海岸带生物多样性与生态系统健康遭受巨大压力,生态服务功能不断降低,如建国以来我国50%以上的滨海湿地已丧失;我国近海渔业资源正趋于枯竭与小型化,海岸带生物资源的分布格局发生显著改变,这不仅影响农业等传统产业,也难以支撑生物产业等战略性新兴产业的发展,同时给生态系统健康带来严峻挑战,影响作为蓝色经济重要支撑的海岸带环境的可持续发展。综上所述,系统认知人类活动影响下陆海生态系统连通性的现状特征、演变规律与驱动机制,发展陆海联动的海岸带环境监测和生态修复的新方法、新装备、新技术,促进海岸带修复工程技术发展,合理利用海岸带生物资源,建立海岸带生态系统保护和持续利用新模式,有利于促进我国沿海生态文明建设和社会可持续发展。

1 黄河三角洲资源与环境现状及面临的问题黄河三角洲①是典型的海岸带生态系统,作为黄河三角洲高效生态经济区的建设核心区和山东半岛蓝色经济区的产业集聚区,是国家海洋发展战略和区域协调发展战略的重要建设区域,也是实现我国区域发展从陆域经济延伸到海洋经济和积极推进陆海统筹重大战略的先行区。近30年来,黄河三角洲作为我国海岸带区域发展的典型和缩影,遭受了全球气候变化和人类活动的显著影响,生态脆弱性异常突出,面临诸多严峻挑战[2]。

① 黄河三角洲位于东经117° 32'—119° 10',北纬36° 56'—38° 12',是我国三大河口三角洲之一

1.1 陆-海-河相互作用显著,冲淤演变剧烈黄河水少沙多,河口及近海沉积动力现象明显。黄河多年平均天然年径流量320亿立方米(据1950—2002年利津水文站资料统计),仅相当于长江的1/30[3];但黄河干流的多年平均年输沙量为8.11亿吨(据1950—2002年利津水文站资料统计)[4],使黄河三角洲河口具有典型的快速变化特性及沉积动力现象。从2001年开始,每年进行的调水、调沙会改变河口落潮动力,影响泥沙沉积过程,也对近海生态环境产生多方面影响[5]。与此同时,黄河流路变迁频繁,河口三角洲冲淤演变剧烈。黄河自1855年夺大清河河道入渤海后,在入海河段分别以宁海(1855—1934年)和渔洼(1934年以后)为顶点河道左右变迁多达11次。每次改道入海,泥沙都会在河口处形成大沙嘴,而废弃河道在海洋动力作用下不断蚀退,使得黄河流路一直处于“淤积—抬高—漫流—摆动—改道”的循环变迁状态[5, 6]。

1.2 气候暖干化趋势明显,淡水资源的依赖性加剧1961—2015年,黄河三角洲区域年均降雨量共减少了241.8毫米,年均降雨量以4.5毫米/年的速率递减[7];在过去的55年间,年降雨天数由20世纪60年代的80余天降低到目前50余天,年降雨天数以每10年6.9天的速度下降。近55年(1961—2015年)黄河三角洲区域年平均气温增加了1.7℃,相当于每10年增加0.31℃[7]。因此,黄河三角洲气候暖干化趋势明显,将会进一步加剧土壤盐渍化,并驱动盐生植被演替;同时,黄河三角洲区域对淡水的依赖程度会越来越大。

1.3 互花米草大规模入侵,威胁近海生物多样性1990年前后,黄河三角洲孤东采油区在北侧五号桩附近引种互花米草[8]。在此后的20年间,互花米草在黄河三角洲的分布面积变化较小;但从2010年开始,互花米草开始生长蔓延,在黄河三角洲的分布范围和面积迅速扩张。至2015年,黄河三角洲的米草分布面积已超过20平方公里,遍布黄河三角洲自然保护区的潮间带区域。互花米草在黄河三角洲的无序扩张对盐沼植被生物多样性、底栖动物和鸟类栖息地质量等构成威胁,同时对海水养殖、航运、石油开采等方面带来诸多负面影响。

1.4 人类活动影响加剧,滨海湿地退化严重油田开发、围垦养殖、农业开垦等人类活动是导致黄河三角洲滨海天然湿地面积逐渐减少的主要因素。自1961年胜利油田建设以来,油田开发建设深刻影响着黄河三角洲湿地的发育与演变过程。遥感解译表明,近40年(1976—2014年),黄河三角洲自然湿地持续减少[9],农田面积持续增加[10]。1976—2015年,黄河三角洲地区天然湿地面积大幅减少,平均每年的减少率为3.4%,共减少了1 627平方公里;而人工湿地(盐田、养殖池等)面积则由1976年的163平方公里增加到2015年的3 054平方公里,年平均增长率为2.4%。减少的天然湿地主要转化为旱地、养殖池和盐田;到2015年,天然湿地破碎化程度增强、斑块形状复杂度增加;同时,在潮水作用、淤积增长速率减慢和黄河断流等自然因素以及油田开发、围垦养殖等人类活动影响下,黄河三角洲滩涂面积明显减小[11]。

1.5 陆海生态连通性受损,生态系统服务功能下降陆海生态连通性是指陆地—潮间带—浅海区域通过水文、生物、地质和地球化学过程的耦合连通,对于维护生物多样性、恢复和重建濒危种群、生物资源保护和持续利用等具有重要作用。受气候变化和人类活动等影响,黄河三角洲陆海生态系统的破碎度及分离度日益严重,导致栖息地退化、生物多样性丧失等一系列问题[12, 13]。例如,近年来黄河三角洲集约化的围填海活动隔断了湿地的生态连通性,使浅海湿地生物失去陆地食物源,同时陆域湿地栖息地逐渐消失,影响湿地生物栖息地的完整和生物多样性的维持,导致滨海湿地生态系统服务功能下降[14, 15]。

2 黄河三角洲产业发展现状与需求近年来,我国高度重视海洋牧场建设,先后批准建立了42个国家级海洋牧场示范区,实现了区域性渔业资源养护、生态环境保护和渔业综合开发,推动了海洋渔业的产业升级[16]。海岸带兼具陆地和海洋双重性质,仅重视近海生态保护与环境利用而忽略了陆海之间的生态连通性,阻碍了海岸带的保护和持续利用。如黄河三角洲及其毗连海域作为我国北方典型海岸带区域,面积广阔,每年新增上万亩土地;其毗连海域也是渤海重要渔业生物的产卵场和育幼场,资源利用和开发潜力巨大,具有非常重要的生态服务价值。目前,该区域盐碱地农业仍以棉花种植等为主,滩涂利用以池塘养殖刺参和对虾为主,近海资源开发以传统捕捞为主,而海洋牧场建设刚刚起步。由于陆海区域相对独立、连通性受阻,生态岸线保护和经济岸线开发的综合效益难以进一步提升[17]。

目前,相对独立发展的盐碱地农业、滩涂养殖和海洋牧场建设已无法满足现代农业的发展要求,亟待查明陆海生态连通性的影响机制和调控途径;因地制宜地开展盐碱地生态农场、滩涂生态农牧场和浅海生态牧场新设施、新技术的研发与集成应用,研发现代海岸带生态农牧场环境保障与预警预报平台,建成陆海联动的现代化海岸带生态农牧场,构建海岸带保护与持续利用新模式[18]。

3 海岸带生态农牧场建设理念与建设内容海岸带生态农牧场是基于生态学原理,利用现代工程技术,陆海统筹构建盐碱地生态农场、滩涂生态农牧场和海洋生态牧场,营造健康的海岸带生态系统,从而形成“三场连通”和“三产融合”的海岸带保护和持续利用新模式。

3.1 建设理念 3.1.1 坚持生态优先,发展盐碱地生态农场必须强调陆地与海洋的和谐,与自然共建(Building with nature)的理念[19],以环境承载力为依据,在保护生态岸线的基础上,大力发展以牧草种植、耐盐植物高效恢复为基础,柽柳-苁蓉种植、稻-鱼-蟹复合生态种养殖为补充的现代生态农业。

3.1.2 坚持陆海联动,建设滩涂生态农牧场必须在强调陆海统筹的前提下科学规划,开展互花米草控制与生境重建,通过海水蔬菜栽培、光滩畜禽养殖、海产动物健康苗种培育等,高效利用局部滩涂,从而恢复大部分湿地的生态功能。

3.1.3 坚持融合发展,构建浅海生态牧场通过生境修复和改造,为海洋生物提供产卵场、育幼场和索饵场,实施增殖放流和有效的资源管理,补充和恢复生物资源,同时发展加工利用、休闲旅游等产业,实现一二三产融合发展[20, 21]。

3.1.4 坚持工程示范,构建保护与利用新模式必须在系统评估陆海生态连通性现状的基础上,强化海岸带建设和开发活动的工程示范,保证陆海生态系统结构和功能稳定,建立海岸带各区域相互连通、融合发展的生态农牧场,实现“三场连通”和“三产融合”,提升海岸带开发利用空间和综合效益。

3.2 建设内容强化基础研究的原创驱动作用,构建“盐碱地(盐度<10‰)—滩涂(盐度<20‰)—浅海(盐度<30‰)”三场连通的生态农牧场。阐明海岸带水盐运移的时空演变与近岸水动力变化的关系,揭示近岸营养盐的来源通量及迁移规律;增加生境斑块之间的生态连通性,改善重要生物类群的栖息环境,提高海岸带营养盐的利用率和固碳能力(表 1)。

强化三产的合理布局和结构优化:在第一产业方面,盐碱地生态农场重点开展牧草-畜牧种养、稻-鱼-蟹复合生态种养殖、菊芋等耐盐植物种植、芦苇等生物资源保护与利用;滩涂生态农牧场重点开展互花米草控制与生境重建、柽柳-苁蓉种植、海水蔬菜栽培、光滩畜禽养殖、蔬菜-海珍品种养、海产动物健康苗种培育与产业化应用;浅海生态牧场重点开展海草床保护与修复、天然牡蛎礁保护与养护、渔业资源修复与利用等。在第二产业方面,重点开展生物制品精深加工、动植物食品精深加工、保健品开发、功能肥料开发等。在第三产业方面,重点开展河口三角洲生态旅游、休闲渔业和文化产业等。

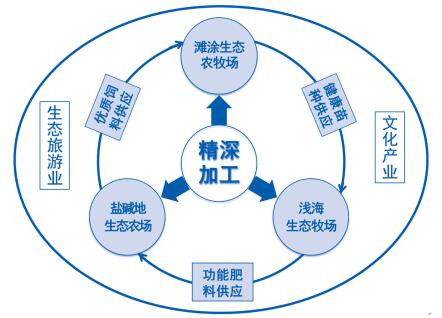

强化三场的生态功能相互支撑,盐碱地生态农场将为滩涂生态农牧场提供优质饲料供给,滩涂生态农牧场将为浅海生态牧场提供健康苗种支撑,浅海生态牧场将为盐碱地生态农场和滩涂生态农牧场提供功能肥料支持。通过“三场连通”,实现生态系统保护及生态服务价值的充分体现;与此同时,构建农牧渔业、精深加工业和旅游业“三产融合”的黄河三角洲高效生态经济新模式(图 1)。

|

| 图 1 海岸带生态农牧场三产融合关系图 |

阻碍陆海生态连通性的关键因素与解决途径是海岸带生态农牧场建设所面临的主要科学问题。近年来,由于人类活动和全球变化的影响,海岸带生态环境的变迁速率和强度均远超“自然”环境变化,陆海生态系统连通性受到影响,海岸带生态系统遭受严重威胁,亟待实施陆海统筹的保护与修复。系统查明我国海岸带生态系统类型及陆海生态连通性阻隔因子的时空分布信息,揭示陆海生态系统连通性的演变规律与驱动机制;在科学诊断基础上,筛选导致生境退化的主要控制因素,进行时空异质性分析,提出具有针对性的分区式修复技术,可从生态系统整体水平上改善海岸带生境质量,提高海岸带生态系统功能,制定陆海联动的海岸带保护和修复策略与措施。

4.2 关键技术 4.2.1 海岸带生境监测核心装备与关键技术研发快速、灵敏、高选择性的海岸带典型污染物新型传感器技术,研制具有自主知识产权的新型污染物现场、快速监测设施,集成创制陆地和海洋环境多参数在线监测系统;结合数据采集与无线通信技术,将观测/监测数据发送至远程数据控制中心,实现环境多参数的原位、在线、一体化监测;基于遥感影像定量提取与快速识别技术,建立海岸带灾害的遥感监测与区域预报预警技术;研发海岸带多源数据融合、同化与数据挖掘及标准化模型方法,发展融合人工智能、专家系统、知识工程等现代科学方法和技术智能管理信息系统。

4.2.2 海岸带典型受损生境修复与综合调控系统查明我国沿海典型生态系统陆海生态连通性阻隔因子的时空分布特征,研究海岸带陆海生态连通性时空演变的生态效应;陆海统筹研究海岸带污染物的分布通量、源汇过程及预测模型,评估海岸带环境质量变化和生态风险;建立海岸带典型生境退化诊断方法,发展以生境调整与适应、生态网络构建与优化为核心的海岸带生境修复和功能提升技术,构建典型海岸带蓝碳评估与增汇技术。

4.2.3 海岸带动植物种养殖与生态农牧场建设选取具有较高生态价值和经济价值的海岸带动植物物种,通过常规育种和分子辅助育种等方法获得具有抗逆性和生长迅速等优势的优良品种;研发耐盐经济植物的规模化、机械化高产栽培技术,突破盐碱地池塘水质调控技术,构建具有海岸带特色的盐碱地生态农场;在改善滩涂生态环境的基础上,建设以贝藻复合增殖为特色的滩涂型海洋牧场;评估海草床、海藻场和牡蛎礁的生态系统服务功能,研发鱼、参、贝等生态多元化增殖技术,构建浅海海洋生态牧场。

4.2.4 海岸带生物资源高效开发与综合利用利用菊芋、碱蓬等耐盐经济植物开发营养特膳食品、菊粉-阿胶、菊糖-壳寡糖等多元化功能产品;利用鱼虾蟹贝的加工废弃物,进行胶原蛋白、动物多糖、脂类、生物钙等活性成分的再利用,深度开发功能食品、化妆品、涂料等相关产品;研究从藻类中提取藻胆蛋白、功能多糖、膳食纤维等活性成分的方法与技术,筛选具有特殊功能的保健食品和适合特殊人群的食物资源;针对海岸带盐碱地、潮间带、近海、养殖区等典型环境中的微生物资源及其代谢产物,构建海岸带特色菌种库,筛选具有抗癌、抗菌活性的药用先导化合物,开发固氮、杀菌、杀虫及促生长农用菌剂或功能肥料,研制污染物降解、酶制剂等功能产品。

5 海岸带生态农牧场发展途径 5.1 构建海岸带保护与利用理论和工程技术体系揭示陆海生态连通性影响机理,评估海岸带承载力;发展海岸带农牧渔结合新范式,提高农作物和耐盐植物种植、畜禽水产养殖、贝藻复合增殖、生境修复和资源养护、精深加工技术水平;发展资源与环境实时监测装备和预警预报平台,推进海岸带生态农牧场的全过程管理与创新发展;构建海岸带生态农牧场发展新模式。

5.2 完善海岸带生态农牧场建设标准规范体系推动海岸带生态农牧场向规范化、科学化方向发展。制定盐碱地生态农场、滩涂生态农牧场和浅海生态牧场融合发展的技术规程和标准,规范生态农牧场承载力评估、布局规划、设计建设、监测评价、预警预报,陆海联动完善海岸带生态农牧场建设标准体系,指导和规范行业发展。

5.3 形成产业链完整的海岸带生态农牧场产业体系推进“政产学研用”一体化,实施基于生态系统的海岸带管理,发挥政府引导和扶持作用,打破科研机构行业壁垒,强化企业技术创新主体地位,提高农(渔)民参与热情。推动形成科研院所与企业、农(渔)民密切合作的产业技术创新联盟,促进成果转化应用和管理方式方法的转变。

5.4 创新海岸带生态农牧场经营管理体系丰富拓展投融资渠道和主体,逐渐实现政府管理向社会管理和企业管理的过渡。海岸带生态农牧场建设投资大、周期长,先期应争取国家财政性资金和政策性金融支持,建立国家生态农牧场发展基金,启动海岸带生态农牧场工程示范建设。拓展海岸带生态农牧场使用权融资渠道,广泛吸纳社会资本、民间资本、外来资本参与生态农牧场的运营、维护、管理和科技创新。

| [1] |

骆永明. 中国海岸带可持续发展中的生态环境问题与海岸科学发展[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(10): 1133-1142. |

| [2] |

骆永明. 黄河三角洲土壤及其环境[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [3] |

张建云, 章四龙, 王金星, 等. 近50年来中国六大流域年际径流变化趋势研究[J]. 水科学进展, 2007, 18(2): 230-234. |

| [4] |

刘勇胜, 陈沈良, 李九发. 黄河入海水沙通量变化规律[J]. 海洋通报, 2005, 24(6): 1-8. |

| [5] |

韩广轩, 栗云召, 于君宝, 等. 黄河改道以来黄河三角洲演变过程及其驱动机制[J]. 应用生态学报, 2011, 22(2): 467-472. |

| [6] |

仲德林, 刘建立. 黄河改道后河口至黄河海港海岸冲淤变化研究[J]. 海洋测绘, 2003, 23(1): 49-52. |

| [7] |

宋德彬, 于君宝, 王光美, 等. 1961-2010年黄河三角洲湿地区年平均气温和年降水量变化特征[J]. 湿地科学, 2016, 14(2): 248-253. |

| [8] |

于祥, 田家怡, 李建庆. 黄河三角洲外来入侵物种米草的分布面积与扩展速度[J]. 海洋环境科学, 2009, 28(6): 86-111. |

| [9] |

Zhang B, Yin L, Zhang S, et al. Assessment on characteristics of LUCC process based on complex network in Modern Yellow River Delta, Shandong Province of China[J]. Earth Science Informatics, 2016, 9(1): 83-93. DOI:10.1007/s12145-015-0234-2 |

| [10] |

Feng Q, Gong J, Liu J, et al. Monitoring cropland dynamics of the Yellow River Delta based on multi-temporal Landsat imagery over 1986 to 2015[J]. Sustainability, 2015, 7(11): 14834-14858. DOI:10.3390/su71114834 |

| [11] |

陈琳, 任春颖, 王灿, 等. 6个时期黄河三角洲滨海湿地动态研究[J]. 湿地科学, 2017, 15(2): 179-186. |

| [12] |

王永丽, 于君宝, 董洪芳, 等. 黄河三角洲滨海湿地的景观格局空间演变分析[J]. 地理科学, 2012, 32(6): 717-724. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.06.007 |

| [13] |

陈利顶, 傅伯杰. 黄河三角洲地区人类活动对景观结构的影响分析——以山东省东营市为例[J]. 生态学报, 1996, 16(4): 337-344. |

| [14] |

夏军, 高扬, 左其亭, 等. 河湖水系连通特征及其利弊[J]. 地理科学进展, 2012, 10(1): 26-31. DOI:10.11820/dlkxjz.2012.01.004 |

| [15] |

Hua Y, Cui B, He W, et al. Identifying potential restoration areas of freshwater wetlands in a river delta[J]. Ecological Indicators, 2016, 71: 438-448. DOI:10.1016/j.ecolind.2016.07.036 |

| [16] |

杨红生. 海洋牧场构建原理与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

|

| [17] |

贾敬敦, 蒋丹平, 杨红生, 等. 现代海洋农业科技创新战略研究[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2012.

|

| [18] |

杨红生, 邢丽丽, 张立斌. 现代渔业创新发展亟待链条设计与原创驱动[J]. 中国科学院院刊, 2016, 31(12): 1339-1346. |

| [19] |

Van Slobbe E, de Vriend H J, Aarninkhof S, et al. Building with Nature:in search of resilient storm surge protection strategies[J]. Natural Hazards, 2013, 66(3): 1461-1480. DOI:10.1007/s11069-013-0612-3 |

| [20] |

杨红生. 我国海洋牧场建设回顾与展望[J]. 水产学报, 2016, 40(7): 1133-1140. |

| [21] |

杨红生, 霍达, 许强. 现代海洋牧场建设之我见[J]. 海洋与湖沼, 2016, 47(6): 1069-1074. DOI:10.11693/hyhz20160900203 |