21 世纪的地球科学进入了新的发展阶段,从对各领域相对孤立的探索转而强调自然对人类环境的影响,愈加关注地球各部分之间的内在联系。以地球系统科学理论为指导,利用不断升级的观测方法、实验技术和大数据定量模型,研究地球系统内外层圈之间相互作用的规律和机制,以了解地球的整体行为和功能,是地球科学未来的发展趋势。

1 立项背景及意义地球是太阳系目前已知唯一具有水圈、大气圈和生命活动的行星,其根源在于拥有活跃的地球内部。固体地球由浅到深包含地壳、地幔、地核三大层圈。这些层圈间物质和能量的传递,控制着岩石圈演化、岩浆活动和地表系统的演变,在带给人类赖以生存的各种资源的同时,也带来了地震、海啸、火山等地质灾害。人类在获取自然资源和抵御灾害时遭遇的主要瓶颈就是缺乏对地球内部的深刻认知。因此,研究地球内部的状态及运行机制不仅有助于理解地球系统的过去,还能帮助人类预测地球的未来。

20 世纪地球科学革命性的突破是板块构造理论的提出,它成功解释了大陆的漂移和聚散。在后板块学说时代,固体地球科学关注的重点逐渐转向了地球各层圈间的内在联系,并且取得了三大共识。

(1)地球运行的源动力来自地球内部。地球是具有多个层圈的动态行星,岩石地幔与铁合金地核是地球内部动力系统的主体。地球内外核间的相对运动导致了地磁场的形成,对生物圈和水圈起到了重要的保护作用;地幔对流是板块运动的主要驱动力,而地球内部持续的去气作用则不断改变着大气圈的组成。

(2)层圈间相互作用维系着地球内部的活力。地球内部存在多个不连续面,将地球内部分割成多个层圈。核幔间的相互作用导致了地幔柱的形成,软流圈-岩石圈相互作用决定了板块的厚度及其运动速率,而板块的俯冲作用则穿越地球内部层圈将大量表壳物质带入到地球内部,这种层圈间能量和物质的传输和交换是维系地球内部活力的关键。

(3)地球内部运行控制了表层系统的演变。地球表层系统与内部的地核、地幔及地外系统之间相互作用构成了一个统一、复杂的地球系统。板块俯冲穿越地球深部层圈将地球表层的物质送达地球深部,地幔柱则将核幔边界的物质和能量向地球表层输送,二者是联系地球深部和表层的重要纽带。

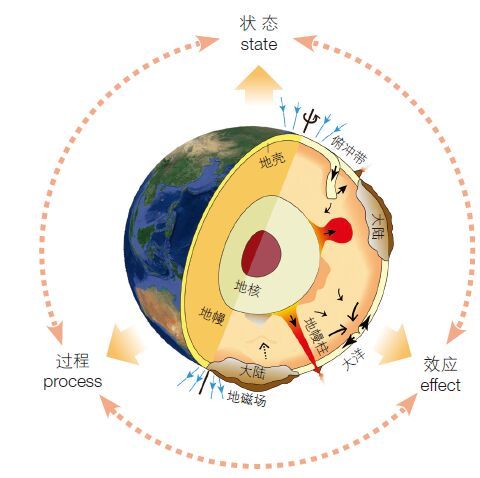

通过多学科、多尺度深入研究地球内部状态、层圈形成及运行方式,揭示地球深部过程影响表层系统的机制,是当今地球科学研究极具挑战性的前沿。但目前国际上尚无联系地球内部和表层系统的多学科综合计划布局。我国地质现象丰富,具备开展此项研究得天独厚的条件,同时中科院在学术积累、学科配置和技术平台等方面具有明显的建制化优势,有能力通过多学科交叉、大团队集成化研究来抢占学科制高点。地球内部运行机制与表层响应专项(简称“地球内部”专项)拟围绕地球内部状态、运行过程及效应 3 个互为关联的方面(图 1)开展研究,揭示地球深部过程对表层系统的制约机制,为缓解现代地球面临的环境变化和生态危机,做出中国科学家的原创性贡献。

|

| 图 1 “地球内部”专项的 3 个主要研究内容 |

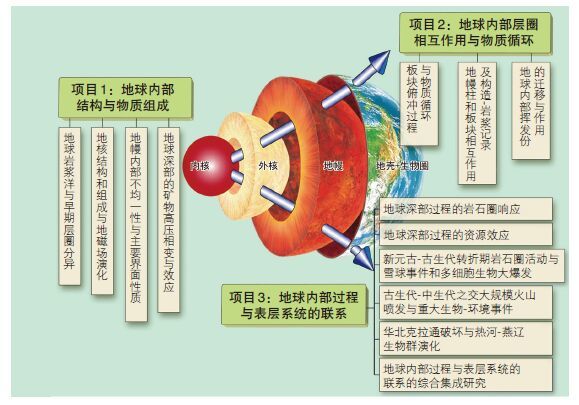

围绕地球内部结构与物质组成、地球内部层圈相互作用与物质循环、地球深部过程的地表响应三大研究方向,“地球内部”专项设置了13个相互关联的研究课题(图 2),由中科院广州地球化学所牵头,联合院内 6 个研究所、2 所大学以及院外 6 个科研单位的 200 多名科研人员实施联合攻关(图 3),拟通过多学科综合、交叉研究,阐明地球内部运行的方式,建立地球深部过程与表层系统耦合关系的新理论。

|

| 图 2 “地球内部”专项总体布局 |

|

| 图 3 “地球内部”专项研究队伍和平台 |

(1)地球岩浆洋和早期层圈分异。地球早期发生的岩浆洋事件确立了地球的基本结构,并影响了地球运转的几乎所有方面。然而,由于后期强烈改造,早期地球的地质记录保存极少,相关研究极具挑战性。专项拟通过现代同位素和微量元素地球化学、地球增生动力学、计算地球物理动力学等多学科交叉联合攻关,确定岩浆洋的范围和形成机制。

(2)地核结构和组成与地磁场演化。已有研究普遍认为地球的液体外核整体上非常均匀,但内核却呈现出明显的复杂性,相关研究既是热点也是难点。而近来美国台阵(USARRAY)、中国喜马拉雅台阵、全球超导重力网络等地球物理观测网络提供了前所未有的高质量波形资料,为地核的结构研究提供了新机遇。

(3)地幔内部不均一性与主要界面性质。系统研究岩石圈内部不连续面(MLD)、地幔过渡带(MTZ)、核幔边界(CMB)、内外核界面等地球内部主要界面性质及成因,探讨各不连续界面处地幔结构和物质组成的变化与影响,探讨板块俯冲、地幔柱上涌,以及岩石圈演化和岩浆生成等深部过程之间的关系。

(4)地球深部的矿物高压相变与效应。地幔主要矿物组成、元素含量和赋存状态等决定了地幔的动力学性质和演化。拟通过高温高压实验、计算模拟等手段揭示地球深部的矿物高压相变与相关效应,探知地球内部结构和组成。

2.2 地球内部层圈相互作用和物质循环(1)板块俯冲过程与物质循环。板块俯冲如何开始、元素在板块俯冲过程中的地球化学行为、板块俯冲方式的控制因素及其影响,这些是固体地球科学领域最基本且长期聚集的科学问题。专项将依托 IODP(国际海洋发现计划)计划,定量化地研究俯冲工厂、俯冲模式转换的动力学过程和效应。

(2)地幔柱和板块相互作用及构造-岩浆记录。长期以来,人们将地幔柱和板块构造当成 2 个独立的系统来研究,对两者相互作用这一重要地质过程缺乏理解。专项将系统研究地幔柱与大洋岩石圈、俯冲板块和大陆岩石圈相互作用的性质与动力学过程,建立地幔柱和板块相互作用的理论体系及识别标志。

(3)地球内部挥发分的迁移与作用。挥发分的迁移与效应是探索地球内部运行机制的关键线索。专项将组织相关研究团队重点研究如 N、S、Cl、H2O 等挥发分物质在地球内部的分布和迁移规律,揭示挥发分在板块俯冲和地幔柱上涌等各种地质过程中的循环通量,定量阐明各种挥发份对地幔性质和内部运行机制的影响。

2.3 地球内部运行的表层系统响应(1)地球深部过程的岩石圈响应。多学科综合研究地球上除洋中脊和板块边界之外的第三类重力梯度带--位于板块内部的中国东部南北重力梯度带,阐明该带东西两侧在地形地貌、岩浆活动、地壳和地幔结构及组成等方面的系统变化,揭示深部过程制约岩石圈系统的动力机制。

(2)地球深部过程的资源效应。贯穿地球内部各层圈的地质过程如板块俯冲作用、地幔柱活动等,可产生巨大的资源效应。但对于产生资源效应的机制,仍缺乏多尺度的综合研究。对于成矿的关键控制因素、系统的成矿理论框架等问题尚未明确。为解决上述问题,拟通过系统研究地球深部过程对成矿作用的约束,为拓展相关类型矿床的找矿靶区提供依据。

(3)地球深部过程的生物圈效应。地质历史时期地球表层系统中发生的重大地质事件与生物演化事件,都与地壳的剧烈运动和大规模岩浆活动在时间上高度吻合。然而,这种同时发生的地球内部过程与表层生态系统重大演化事件之间是否存在关联,驱动机制如何?围绕这一问题,拟开展以下三方面研究。

① 新元古-古生代转折期岩石圈活动与雪球事件和多细胞生物大爆发。

② 古生代-中生代之交大规模火山喷发与重大生物-环境事件。

③ 华北克拉通破坏与热河-燕辽生物群演化。

3 预期成果及贡献(1)在地球内部状态、运行机制及其表层响应等方面取得突破性成果,构建地球内部层圈相互作用和深部过程制约表层系统的理论框架,使我国在地球内部制约表层系统演变领域的研究水平达到世界引领地位。

(2)发表 NI(Nature Index)论文 >100 篇,实现成果从数量扩张向质量跃升的转型,从单一学科研究向多学科交叉融合的转变,推动我国地学从跟踪前沿向开拓前沿的跨越式发展。

(3)培养一批具有国际竞争力的研究人才,使我国在该领域的研究水平进入国际固体地球科学领域的第一方阵。

(依托单位:中科院广州地球化学所)