生命科学研究总体而言可分为两大方向:对生命实体的研究和对生命之间相互作用的研究。就后者而言,地球上的生命在长期进化过程中形成了相互斗争、相互依赖和相互作用的关系。生物之间的信息流决定着物种间的能量流和物质流的流向,生物间的相互作用构成了寄生、互惠、共生、竞争、拮抗等生态关系,而信息流在它们之间传递的规律是生命存在的基本法则,也构成了生命相互依存最重要的环境条件,其中蕴藏着异常丰富的科学问题。

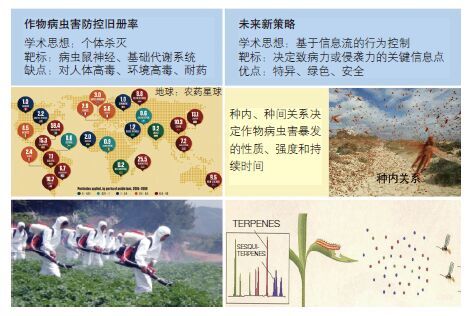

到目前为止,人类对生物间信息产生、相互识别和传递等机理方面的认识还非常初步。近30年来,随着分子生物学和组学的飞速发展,人类已经具备了探索生物间复杂信息流的能力,能够阐明生物间信息产生、识别、解码、反应和相互作用的过程,这必将成为现代生命科学研究的重大突破方向之一。“作物病虫害的导向性防控”战略性先导科技专项通过建立和发展创新型的科研组织模式,组织中科院相关领域的优势研究团队进行协同攻关。从农业生产实践中凝聚和升华上述具有全局意义的重大基础性问题,以作物-病原微生物-昆虫相互关系作为具体的科学研究模式,系统解析生物间信息流识别、解码和自然操纵的分子与信息基础这一核心科学问题,揭示新的生物学过程,探索物种间关系人工模拟和操纵的规律与原则。以此为突破口,为病虫害导向性防控技术突破提供科学依据和技术开发平台,从而为现代生命科学的发展、学科融合及保障国家粮食安全的重大战略需求作出战略性、前瞻性的贡献(图 1)。专项在关键科学问题解决的思路、研究对象选择、总体技术路线和研究重点布局与设置上均具有较强的创新性,符合现代生命科学发展的趋势,具有明确的科学创新前景。

|

| 图 1 作物病虫害防控的新旧策略的对比 |

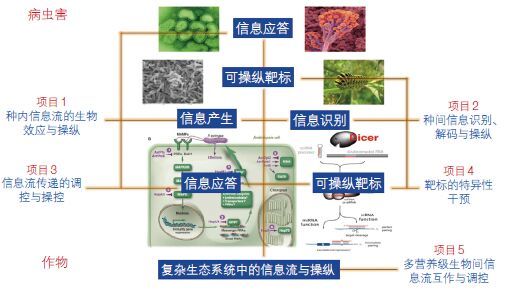

专项的总体目标是:系统分析并鉴定与作物病虫害发生、发展和成灾有关的种间信息及其传递过程,建立生物间信息流精细调控的信号网络,识别种间信息传递过程中的重要调控节点新技术(图 2)。在总体目标指导下,专项自启动以来已取得了一系列具有较高国际显示度的科研成果,揭示了飞蝗聚群效应的表观跨代遗传调控机理、植物先天免疫与病原菌致病新机理及多营养级信息互作机制,并利用 CRISPR/Cas9 和 RNAi 技术对小麦白粉病、棉花黄萎病等进行病虫特异性干预,获得了抗病虫新材料。专项在基础研究和重大技术发展方向均作出了突破性的成绩,主要成果如下。

|

| 图 2 作物病虫害的导向性防控-生物间信息流与行为操纵先导专项目标与布局 |

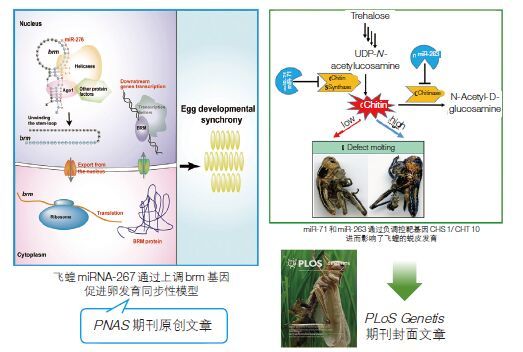

(1)发现飞蝗聚群过程受到强烈的表观遗传调控,并表现跨代遗传效应。亲代群聚效应对后代的孵化时间具有明显影响,其中 miR-276 参与跨代遗传效应调控,控制卵孵化的一致性。同时发现 miR-71 和 miR-263 参与飞蝗表皮代谢的调控,为发展控制飞蝗聚群的防控策略提供了靶点(图 3)。

|

| 图 3 飞蝗聚群过程受到强烈的表观遗传调控并表现跨代遗传效应 |

(2)发现了寄主植物识别细菌效应蛋白 AvrAC、AvrB 及其信息流的新机制。解析了植物抗病途径中新的转录因子 BES1 和新功能基因 EDR4,完善了作物抗病信息网络。发现了胞内免疫受体与胞吐在机制上的联系等。

(3)发现自然界植物非编码 RNA 能进入真菌细胞并控制真菌致病基因的表达。实现了对棉花重大病虫害(棉铃虫和棉花黄萎病)的信息流靶标分子的特异性干预。

(4)发现媒介昆虫能够产生线虫的信息素,控制昆虫和线虫的发育与行为。源于媒介昆虫的信息素能引诱线虫进入气管并被携带转移到新的寄主里,从而在松材线虫病的扩散过程中发挥重要作用。

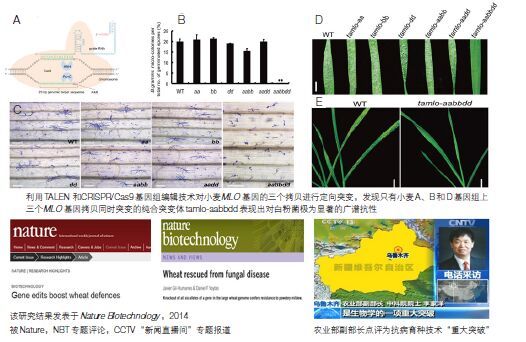

(5)利用基因组编辑技术,在国际上首次对六倍体小麦的 MLO 基因三个拷贝同时进行了修饰,获得了对白粉病具有广谱抗性的小麦材料,在主粮作物重大病害防控领域取得了公认的重大突破(图 4)。

|

| 图 4 对六倍体小麦进行基因组编辑,在国际上首次培育出高抗白粉病小麦 |

上述成果以论文形式,发表在 Nature Biotechnology、Nature Plant、Cell Host & Microbe、PNAS、PLoS Pathogens、PLoS Genetics 和 Annual Review of Entomology 等国际一流期刊上。

专项与国内外 30 多所大学与科研机构建立了密切的合作关系,重点合作方向包括:飞蝗两型对聚集信息素行为反应差异、气候变化对全球鼠疫发生和流行的影响、外来入侵种红脂大小蠹、伴生真菌和共生细菌协同入侵机制等,共同发表了多篇文章。专项委托上海文献情报中心对专项队伍进行了评估,评估结论是“国际一流,国内领跑”。在植物科学和昆虫学领域发表论文篇均被引频次超过加州大学戴维斯分校(UC Davis)、法国农业科学院(INRA)和佛罗里达大学(University ofFlorida)等本领域重要的国际参比研究机构。

3 独创性专项实现了组织管理形式创新与科研资助制度创新的集成统一。立项以来,专项圆满完成了预期目标,为发展人工操控昆虫和病原微生物行为及致病过程的新技术奠定了基础,同时在理论、方法、技术方面均具有独创性。

(1)理论方面。“生物间信息的识别、解码与操纵”是现代生命科学发展的关键领域。面向该领域前沿,专项整合了以中科院为主的国内优势研究团队,选择作物-病原微生物-昆虫相互关系作为研究模式,从人工生态系统和农业生产实际需求中凝聚、升华具有全局意义的重大基础性问题。通过系统解析生物间信息流产生、识别、传递及自然操纵的分子生物学基础,阐明生物间信息交流的新现象与新机制。分析并鉴定与作物病虫害发生、发展和成灾有关的生物间分子信息交流与传递过程,建立信息流精细调控的信号网络,解析信息传递过程中的重要调控节点和关键环节。专项已在寄生、共生和拮抗关系的分子基础,跨种、跨界信号传递过程与控制,新表观遗传调控机制的发现与应用,信息流的进化动态及与环境的关系等方面作出重大科学突破。

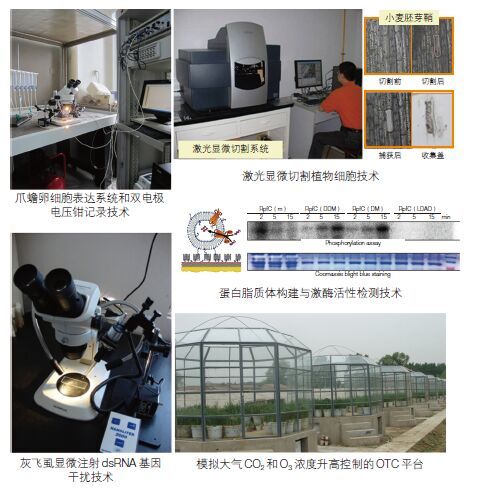

(2)技术方面。专项发明人工操纵昆虫和病原微生物行为及致病过程的重大新技术与创新方法,为保障国家粮食、食品安全提供基本学术思想及下一代防控技术新策略。专项研究队伍利用 TALEN 和 CRISPR-CAS9 基因组编辑技术,在国际上首次在六倍体小麦中对 MLO 基因的三个拷贝同时进行了突变,获得了对白粉病具有广谱抗性的小麦材料。这一研究成果获得了国内外主粮作物抗病育种同行的高度评价。国际著名的技术评论期刊《麻省理工技术评论》(MIT Technology Review)认为该技术将会为培育出抗白粉病的小麦品种提供目前唯一可用的策略和起始材料,并列为 2016 年十大技术突破之一。此外,专项发展 RNAi 技术,实现了对棉花重大病虫害(棉铃虫和棉花黄萎病)的基于信息流靶标分子的病虫特异性干预,在农业生物技术领域取得了重要突破。在导向性防控应用方面取得的这些重要进展,为专项的顺利实施打下了良好的基础。与此同时,专项储备了多种病虫的基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等 8 类 35 项相关数据,储备了基因组编辑技术、生物互作感染方法等 17 类 41 项相关技术(图 5),并在专项内共享使用。

|

| 图 5 作物病虫害的导向性防控-生物间信息流与行为操纵先导专项代表性共享技术 |

(3)管理方面。专项总体组与专项管理办公室秉持“精干队伍、稳定支持、严格考核、一流成果”的管理理念,实行差异化资助体系,鼓励重大科研成果的产出,开展创新性的管理工作。制定了专项追加奖励资助管理办法、知识产权管理办法、专项考核和评估方案等一系列的规章制度,资助在北京、上海两地开展的生物互作青年学术论坛。编辑了专项宣传册,搭建了专项宣传网站、微信和微博(图 6)。专项共享数据库和基于成熟 pipeline 的公共研究平台也已建设。这些创新性的管理工作为专项各课题组打破学科、研究所之间存在的研究障碍,为协同创新工作提供了制度保障和专业平台。

|

| 图 6 作物病虫害的导向性防控--生物间信息流与行为操纵先导专项宣传 |

中国是当今世界首屈一指的人口大国和农业大国,而一直以来,作物病虫害都是威胁我国乃至全世界农业生产的重大自然灾害,也是导致人类社会动荡和人口剧减的主要原因之一。目前,病虫害防治的核心思想仍然是简单杀灭,技术上依靠以病虫害基础代谢过程为靶标的化学农药,忽视生物间存在的相互关系和信息传递,这是导致一系列严重问题,如农药滥用、环境污染等的根本原因。专项对作物-昆虫-病原微生物生物间信息流进行解码和人工操纵,将突破目前病虫害防治的基本学术思想,对于保障粮食、食品安全具有重大指导和战略意义,将为病虫害田间防控作出卓越贡献。自启动以来,专项利用现代基因组学、生态学与行为学研究手段,确定了飞蝗种群进化关系以及迁飞扩散路线;揭示了蝗灾暴发的关键步骤--散居型和群居型相互转变启动与维持的分子调控机制;阐释了全球变化下的蝗灾暴发规律,发现了蝗灾暴发的重要机制。此外,专项研发了 RNA 干扰抗虫技术,具有高度的序列专一性,能够用植物介导的昆虫 RNA 干扰技术提高对特定昆虫的抗性,开发了更安全高效的新型抗虫作物。同时,利用小 RNA技术攻克棉花“癌症”黄萎病,为培养抗棉花黄萎病、解决实际生产中棉花缺乏抗病资源的困境开拓新的策略和研究方向。另外,以重大外来入侵种为研究对象,提出共生入侵与返入侵学说,诠释信息流调控害虫入侵的原理,创建以信息素为核心的红脂大小蠹综合防控技术,确定了3-蒈烯为红脂大小蠹植物源引诱剂核心组分,更正了美国学者 Hobson 关于β-蒎烯是红脂大小蠹主要寄主识别信息物的研究结论。研究成果先后在我国红脂大小蠹发生区的山西、河北、河南和山西 4 省 24 市和 8 个省直国有林管理局进行大面积推广应用,近 3 年剩余发生区有虫株率下降至 0.5‰ 以下,所取得的经验和技术已拓展应用于我国其他森林害虫防治。在国内外首次大面积应用以信息素为核心的无公害综合控制技术,实现了对重大外来入侵种的防控目标,推动和引导了我国林业有害生物监测防治方法的重大转变,为外来有害生物防控提供了成功范例。

5 对我国学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议(1)在学科发展的方面。立项以来,专项在“生物灾害爆发机制与控制”“作物-微生物-昆虫互作”等领域取得了具有国际影响的重要进展。这些研究成果推动了生物互作领域的学科发展,夯实了我国在生物互作领域的国际地位,引领了国家在该领域的学术前沿。希望能够通过持续资助,从上游分子模型的探索到下游自然模拟的大田应用,持续推进多学科、多领域的交叉合作,促进创新型重大成果的产出。

(2)对未来行业持续发展的影响。经过两年的努力,专项产出了多项“靶向调控生物间信息流”原创性科技成果,其中植物基因组编辑技术成果入选,“《麻省理工技术评论》2016 年十大突破技术”;“生物灾害暴发机制与控制”成功入选中科院“十二五”院标志性重大进展项目--全院通用领域只有 20 项,农业领域仅此一项。希望能够取得持续支持,推进研究发明人工操纵昆虫和病原微生物行为及致病过程的重大新技术与创新方法,为保障国际粮食、食品安全提供基本学术思想及下一代防控技术新策略。

(3)人才培养方面。专项凝聚了中科院在植物病理学、植物微生物学、昆虫学领域的优势研究力量,致力于打造一支国际一流、引领学科发展的创新队伍。在汇集学术领军人才的同时,注重鼓励培养国内外青年人才。在全面提升团队凝聚力和执行力的同时,铸造了一支国引领学科发展的创新队伍(图 7)。自启动以来,新增 1 个基金委创新团队、1 名挪威科学院外籍院士、2 名“万人”、1名“杰青”、1 名青年科技创新领军人才、3 名“优青”,此外,康乐院士获得“谈家桢生命科学成就奖”、方荣祥院士获得“中国植物病理学会终身成就奖”、陈晓亚院士获第三届国际棉花基因组指导委员会“ICGI 杰出贡献奖”、郭惠珊研究员获得国务院“政府特殊津贴”,周俭民、李传友研究员主持 2 项重大科学研究计划项目。希望能够通过追加资助,不断引进招聘专项急需方向的课题组,扩大专项研究队伍。

|

| 图 7 作物病虫害的导向性防控--生物间信息流与行为操纵先导专项成员合影 |

(依托单位:中科院动物所)

专家点评每年,全球多达30%的主要农作物会由于害虫的暴发和病原菌的侵染而遭受损失。毫无疑问,病原菌、害虫以及非生物胁迫,构成了可持续作物生产中最主要的威胁。发展创新型和环境友好的防控策略,是21 世纪农业生产面临的最大挑战。应对这些挑战需要全球科学家一起努力,加快理解病原菌和害虫感染农作物的分子机理,并且在此基础上,将基础研究成果转化为重大创新技术进行病虫害管理。如果中国科学家能够在这一领域里走在最前列,那岂不是一个伟大的创举?如果您在10 年前问我这个问题,我会说这是一个美好的梦想。但是今天,中科院设立了一个大型的、多学科交叉的“作物病虫害的导向性防控”先导科技专项,我可以自豪地说,我们开始见证这个梦想成为现实。在这一先导专项中,中科院最杰出的昆虫学家、植物免疫学家、植物病理学家等30 多位PI 进行合作研究。由康乐、方荣祥、陈晓亚3 位院士领军,周俭民、王成树、李传友、郭惠珊、孙江华5 位研究员担任项目负责人。因此,这个目标宏伟的专项的独特之处在于:规模大,杰出科学家在多学科领域交叉合作。仅仅两年的时间,专项已产出多项令人印象深刻的成果,我相信,这些成果推动中国的昆虫学和植物病理学的研究跻身于世界一流研究水平。5 个子项目聚焦于解析植物抵抗病原菌和害虫的复杂防御系统的分子机理、农业害虫的社会行为学以及多维度的植物- 昆虫- 病原菌相互作用等内容。每个项目都取得了很大的成功,发表了高质量的文章,在短短两年内专项累计发表论文超过100 篇。更重要的是,一些研究论文报道了控制病虫害的高度创新的策略和方法。整体来看,无论用数量维度或是质量维度来衡量,这是一个了不起的开始。

如果前两年的突出成果是一个重要指标,我很乐观地相信,这个专项将如中国和国际同行所期待的那样继续沿着成功之路走下去。事实上,通过进一步整合来自中科院和其他研究所或高校的其他力量,这个专项可能会成为昆虫学和病理科学领域的一个世界级卓越中心。除了持续产出前沿领域的重大发现和转化应用,这样一个研究中心将会成为培育新一代年轻科学家成长的摇篮,使他们致力于破译神奇的植物-昆虫/ 病原体相互作用和解决全球农业问题。总之,中科院启动这个专项是非常明智的。令人欣喜的是,许多杰出的昆虫学家和植物免疫、病理学家正在为实现一个卓越的目标而共同努力,并且已经成果初现。

点评专家

何胜洋著名微生物学家和植物生物学家,植物-病原细菌互作机理研究的国际领军科学家,在植物病原细菌三型分泌系统和植物抗病研究领域取得了多项开拓性发现。早年在浙江大学就读本科,在美国康奈尔大学获得博士学位,1995年起就职于密执根州立大学和美国能源部实验室,并荣获密执根州大著名教授、Betty Moore基金会冠名研究员、霍华德休斯研究员等称号,担任植物-微生物分子互作国际学会主席,2015年被选为美国科学院院士。

专家点评化肥、农药的大量运用显著提高了作物的产量和质量,但是却严重干扰农业生态系统,危害人类健康。综合理解生物间信息交换和相互作用的机理,进而发展环境友好的病虫害先进防控技术是当前世界农业科技领域的前沿。因此,该专项的设立具有重大意义,可能是中科院在本领域第一次设立的最大规模的多学科交叉合作项目。专项从化学、神经生物学、分子、遗传和生态水平等多个学科方向,阐述中国重要农作物病虫害发生过程中,信息流的传递与控制机理。自立项以来,专项整合了中科院领域内优势力量,进行了频繁的学术交流、合作发表文章、共享实验技术和材料。将昆虫学家、植物病理学家、神经生物学家、遗传学家、微生物学家等多学科领域的资深科学家整合到一个专项里,合作解决科学问题,这是该专项的一个突出特点。下属每个项目都有明确的研究重点,但在整体上保持着有机联系。

过去的两年里,该专项取得的成果非常显著,每个项目都有丰富的、有价值的科学产出。在对生物互作和进化的分子机制研究中取得了突出的原创成果,很多原始研究文章发表在了高水平的综合性期刊和一流专业期刊上,表明专项研究已步入国际前沿并具有国际竞争力。特别值得一提的是,得益于发现的新机制,利用基因组编辑和RNAi 操作技术,该专项对主粮作物抗病虫害的特性进行了人工改造,对病虫特定分子进行靶向性特异干预,获得了新的抗病虫害作物种质。这几项技术发展已经在国际上产生了巨大的影响,必将持续性地为植物保护和农作物增收提供支持。我相信该专项下一步的工作将产生更有突破的理论和技术创新,将会对生命科学的多个研究领域,尤其是对中国和世界的农业科学,产生重大影响。

点评专家

John G. Hildebrand 昆虫神经生物学和行为学、化学生态学和介体生物学领域的国际著名领军科学家。早年在哈佛大学就读本科,在洛克菲勒大学获得博士学位,在哈佛大学和哥伦比亚大学执教16年后,加入亚利桑那大学并创建了神经科学系。目前是亚利桑那大学神经科学杰出教授,化学与生物化学、生态与进化生物学、昆虫学、分子与细胞生物学教授。已发表 200多篇研究论文、编著5本著作。先后当选美国科学院院士、美国科学院外交部长、美国艺术与科学学院院士、美国哲学学会会员、德国科学院院士、挪威皇家科学院院士、英国皇家昆虫学会荣誉会员以及美国科学促进会会员,美国昆虫学会会员和国际神经行为学学会会员。曾任化学感受科学学会、国际化学生态学学会和国际神经行为学学会的主席。