海斗深渊(Hadal trenches),简称深渊,专指海洋中深度大于 6 000 m 的海沟区域.全球共有 37 条深海沟,其中 9 条最深的海沟(例如马里亚纳海沟)分布在西太平洋.深渊环境以压力大、温度低、无光黑暗、构造活跃、地震密集、生命奇特为特点,代表了地球上非常独特的海洋极端环境.深渊里孕育了地球上最神秘的生态系统,有着特有的洋流运动,与上层海洋与海底之间存在着广泛的物质和能量交换.深渊与浅海(<200 m)、半深海(200-3 000 m)和深海(3 000-6 000 m)一起,构成了一个完整的海洋体系,是驱动地球系统演化的关键一环.尽管它们有着如此重要的作用和迷人的魅力,但却又是迄今人类知之极少且难以企及的海底区域.

1 立项背景及意义近年来,随着深渊探测技术瓶颈被逐步突破,深渊科学正成为国际地球科学尤其是海洋科学中蕴含重大突破的最新前沿领域.它以大深度深渊潜水器、深渊探测装置和深渊环境模拟平台为主要技术装备,探索深渊内发生的地质、化学、物理、生命等自然现象、过程及其规律,重点研究海洋最深处发生的生命过程与生命演化、俯冲作用和板块活动、地化过程与矿床形成、深部释气与化能生命、海沟地形与洋流运动等.深渊科学问题代表了海洋科学发展的最前沿阵地之一,对其进行研究是我国占领国际海洋科学研究制高点的重要机会,对我国海洋科学事业的发展乃至国家整体科学创新实力的提高均有重要的推动作用.

与深渊科学研究同样倍受关注的是深渊技术的快速发展.当前,深渊探测装备技术也正在成为国际海洋科技竞争的焦点,代表着深海工程技术领域中的顶级挑战,体现了一个国家的深海工程技术水平,目前我国各类研究计划对深渊科学与技术的研究几近空白.2014 年 4 月10日,中科院正式启动了“海斗深渊前沿科技问题研究与攻关”战略性先导科技专项(B 类),首席专家由国际深海科技领域知名学者丁抗研究员担任.该项目计划利用“蛟龙号”深海潜水器和其他深海探测设备在马里亚纳海沟进行科学考察与试验,建立和发展我国海斗深渊生物学、海斗深渊生态学、海斗深渊地学等多个学科体系,并以此为引导,进一步攻克全海深潜水器关键技术及全海深探测装备关键技术,推动我国深海科学和深海装备技术向最深的海洋区域进军.

1.1 专项总体目标本专项涉及的研究领域代表了海洋科学的最前沿之一,研究过程中所获得学术成果和技术成果,将对我国海洋科学事业发展、深海探测技术进步起到极大的推动作用.专项的总体目标如下:

(1) 聚焦深渊科学前沿问题,在深渊生命演化及适应性、深渊环境演变及资源环境效应、深渊构造活动和地质演变等方面争取重大科学发现或突破,建立我国深渊生物学、深渊生态学和深渊地学等海斗深渊学科体系.

(2) 发展适应于深渊探测和科研需要的深渊探测装备,突破深渊探测技术、深渊模拟实验技术和全海深载人/无人潜水器瓶颈技术,建立支撑我国深渊科学研究及技术攻关的技术体系,为开展和保障海斗深渊的科学考察和研究奠定坚实基础.

(3) 建立一个以深海科学与技术紧密结合为特色的深渊科技卓越中心,形成具有国际竞争力的深渊科技力量综合性联盟体,使其成为深海科技领域具有国际影响的“创新高地”,发挥深渊科技在国家海洋发展中的重要战略作用.

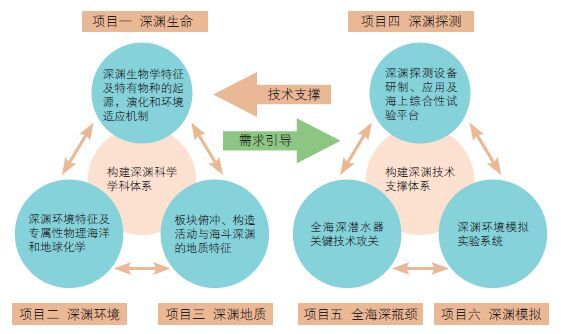

1.2 专项研究内容深渊科学的探索不仅涵盖了物理海洋、地球物理、海洋化学、地球化学、海洋地质、海洋生态、海洋生物、海洋环境等诸多学科领域的前沿科学问题,也涉及到材料、能源、导航、控制、运载器、深海作业等多种深海高技术领域的储备和研发问题,科学与技术于此相辅相成,是一场长期、复杂和系统的工程.因此,该专项将按照“有限目标、重点突破”的原则,寻求行之有效的发展思路和组织管理方法,集中优势力量解决当前迫切需要且最有可能获得重要进展的三大核心科学问题和三大核心技术问题,并围绕这 3 个科学问题 3 个技术问题设置了 6 个项目.

项目一:海斗深渊的基本生物学特征及特有物种的起源、演化和环境适应机制;项目二:海斗深渊的基本环境特征及专属性物理海洋和地球化学现象;项目三:板块俯冲、构造活动与海斗深渊的形成和演化;项目四:深渊探测设备研制、应用及海上综合性试验平台建设;项目五:全海深潜水器关键技术攻关;项目六:深渊环境模拟实验系统.在 6 个项目中分别设置相关研究课题,针对性地开展相关研究工作.项目一、二、三是专项的科学研究项目,将在深海科学研究领域体现出本专项的核心竞争力,它们的成功实施将为建立我国包括深渊生命学、深渊生态学和深渊地学在内的深渊学科体系作出重要贡献.项目四、五、六是专项的核心技术研究项目,为专项科学问题的研究提供现场观测、样品采集以及实验室模拟支持,是本专项的支撑系统.科学研究项目是该专项实施的目的,技术研究项目是专项成功的前提,科学项目引导技术项目的前进,技术项目促进科学研究项目的发展.6 个项目之间的关系见图 1.

|

| 图 1 专项项目设置 |

海斗深渊先导专项自启动以来,已在多个布局方向取得较大的进展和突破.

2.1 深渊科考平台--“探索一号”船完成“探索一号”深渊科考平台建设.作为深海工程技术作业及试验平台,“探索一号”将满足我国在未来 10 多年内进行深渊探测与作业的迫切之需.该平台可为全海深关键技术的研发提供海试平台,可支撑我国万米载人潜水器及无人潜水器的海上试验与作业.2016 年 6-8 月进行的马里亚纳海沟首航,“探索一号”船出色、圆满地完成了航次任务:船舶 DP2 动力定位系统的高精度定位性能,以及万米测深探测系统、CTD 采水器、沉积物取样装置、地震实验系统等船载设备成功运行,表明了“探索一号”船作为我国 4 500 m 和万米载人/无人潜水器母船以及综合性海斗深渊科考作业平台,具备了 6 500 m 以深海洋的常规探测作业以及支撑万米深潜科考作业的能力.

该航次利用船载绞车系统和沉积物采样设备,获得了 9 150 m 水深的箱式沉积物样品,创造了同类型深海装备作业深度新的世界记录.航次还成功获得了深度序列完整的海底沉积物样本,从 7 000 m、8 000 m、9 000 m 到最大水深 10 822 m.大深度沉积物样本的获取为研究深渊沉积物对全球气候变化的响应、深渊早期成岩活动、化能生命与地质活动内在联系等重大科学问题创造了条件.

该航次利用一系列船舶采样装备,成功获得了深度序列完整的马里亚纳海沟水样,包括 7 000 m、8 000 m、9 000 m 及 10 000 m 级水样,最大采样深度达 10 900 m.大深度水样的获取为揭示深渊水体生态环境演变、深渊物质循环以及极端高压微生物学研究提供了珍贵的研究样本.

该航次取得的成果,表明了10 000 m 深海已不再是我国海洋科技界的禁区,这是继“蛟龙”号 7 000 m 海试成功后海洋科技的又一个里程碑.

2.2 海底地震仪专项部署支持的国产海底地震仪(OBS)工作深度首次突破 7 000 m.9 台 OBS 参加马里亚纳海沟海试,仪器回收率 100%,最大工作深度达 7 731 m, 刷新了国产地震仪工作水深的新记录.地震仪记录数据完整,采集到了自 1900 年以来第三次发生在马里亚纳海沟大于 7.7 级的天然地震信号.

世界上首次在挑战者深渊西部开展主动源人工地震勘探,以船载大容量气枪为人工震源放炮 960 次,总长 160.9 km, 成功记录并获得了一条完整的地震剖面.

2.3 深渊着陆器专项部署的深渊着陆器“天涯”号获取大量海底水样(>100 L),这在国际同等或类似装备上都无先例.“天涯”号深渊着陆器下潜 9 次,其中 8 次有效,深度分别是 5 530 m、6 985 m、7 034 m、7 526 m、7 850 m、7 619 m、10 822 m 和 5 076 m, 获得了CTD、溶解氧数据和批量近底经原位固定的微生物样品、近底水样、视频、照片及部分沉积物样品,该着陆器成功捕获批量深渊特征生物狮子鱼及其他大型生物.

“天涯”号深渊着陆器搭载自主研发的原位固定装置完成了近 10 个站位的原位水体微生物收集工作,采样实验的最大深度达 7 850 m, 单次过滤水样体积达 150 L.此装置所获得的样品能最大程度反演深渊底部原位环境下的微生物组学信息,为揭示深渊微生物群落结构、代谢途径和环境适应机制提供了珍贵的研究样本.

专项部署的“海角”号深渊着陆器下潜作业 3 次全部有效,深度是 5 504 m、6 665 m 和 6 879 m, 分别获得海底样品、视频、照片等资料.在接近 7 000 m 深度捕获狮子鱼、大型端足类钩虾等深渊生物样品.

2.4 “原位实验”号升降器专项部署支持的“ 原位实验” 号升降器下潜应用 6 次,下潜深度分别为 6 382 m、8 079 m、8 627 m、9 197 m、10 225 m 和 10 935 m.在万米海底成功进行了深渊底部氮循环、氨氧化的原位培养实验,在挑战者深渊万米深度成功捕获端足类钩虾,并在挑战者深渊最深点附近布放中科院标识“CAS”.

2.5 “海斗”号无人潜水器专项自主研制的“海斗”号无人潜水器成功进行了 1 次八千米级、2 次九千米级和 2 次万米级下潜应用,最大潜深达 10 767 m.“海斗”号成为我国首台下潜深度超过 10 000 m 并进行科考应用的无人自主潜水器,创造了我国无人潜水器的最大下潜及作业深度记录,使我国成为继日、美两国之后第三个拥有研制万米级无人潜水器能力的国家.利用“海斗”号成功获得了 2 条九千米级(9 827 m 和 9 740 m)和 2 条万米级(10 310 m 和 10 767 m)水柱的温盐深数据.这是我国获得的第一批万米温盐深剖面数据,为研究海斗深渊水团特性的空间变化规律和深渊底层洋流结构,以及万米载人潜水器的设计提供了宝贵的基础资料.

2.6 水下滑翔机专项部署自主研制的水下滑翔机最大下潜深度达到 5 751 m, 完成 8 个有效下潜周期的试验并通过卫星实时传回数据,创下了我国水下滑翔机的最大下潜深度记录,接近目前水下滑翔机下潜深度 6 000 m 的世界记录.

2.7 生物样品通过专项研制的深渊着陆器和升降器共进行了13 个潜次的大生物诱捕实验,在 5 000 m、6 000 m、7 000 m、8 000 m、9 000 m及 10 000 m 级深度获取 2 000 余个大生物样品,其中包括钩虾、深渊专属的狮子鱼以及未知物种.这是我国首次获得具有深渊专属特性的狮子鱼以及万米水深的大生物样品.这些深渊大生物样本的获得为探索海斗深渊物种的起源与演化、群体遗传特征及其共生微生物对极端高压环境的适应机制提供了宝贵的样本.

2.8 全海深载人球壳万米载人球壳(图 2)、万米浮力材料等核心技术取得重大突破,为国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项提供了关键的启动条件;制备了国内首个验证全海深压力的钛合金缩比球,并通过了190 MPa 静水外压试验,为实现万米载人潜水器载人舱材料、制造工艺、结构设计国产化迈出了关键性的一步.研制的标准模块浮力材料具有较好的耐水压性能,120 MPa 的水压下 24 h 吸水率在 0.25%-0.48% 范围.全海深固体浮力材料的研制工作已获得了突破性的进展,取得了阶段性成果.

|

| 图 2 钛合金缩比球 |

超高压模拟压力筒、深渊极端环境模拟平台等深海科研重大基础设施建成并投入运行,在紧邻南海的战略要地建成了面向全国提供服务的研发平台,为我国将自主研发的 4 500 m 米载人潜水器、万米载人潜水器、深海空间站等重大深海科技装备的海试及运行维护做好了必要的条件准备.

3 对产业的意义 3.1 专项文化专项自启动以来一贯坚持以下理念:通过专项的引领,将中科院在深海科技领域已经具备显著特色和优势,但却相对分散的深海科技力量集合起来(特别是尚未进入海洋领域的研究力量),最大限度地发挥中科院人才聚集地的效能,为我国海斗深渊科技水平的跨越式提升提供支持.

这种开放、合作共享的专项管理思路,充分发挥了中科院学科全面、综合的优势,汇聚了中科院现有和潜在深海科学与工程技术力量.从 2014 年 4 月启动至今的两年多时间里,除了中科院海洋所、南海海洋所、声学所、沈阳自动化所等原有涉海的研究所,金属所、大连化学物理所、上海硅酸盐所、测量与地球物理所、地质与地球物理所、水生生物所等原未涉及海洋技术研究的团队也在专项中发挥了重要作用.目前,除深海所外,参加海斗深渊先导专项的中科院团队已达 12 家(图 3),院外高校、企业及部门院所也达 10 家(图 4).

|

| 图 3 参加海斗深渊先导专项的中科院内单位 |

|

| 图 4 参加海斗深渊先导专项的中科院外单位 |

专项通过两年的实施,逐步建立起“合作的文化,干事的文化,学术平等的文化”,逐步建立了深渊研究团队.专项通过组织实施“探索一号”深渊装备海试及科考航次(TS01-01)、多种深潜装备的应用以及密集性深渊科考作业的实践,磨砺出一批海上一线作业指挥员,锻造出了一支能够进行万米大深度科考作业的队伍.

3.2 深海关键技术与装备重点研发专项通过两年多的联合攻关,海斗深渊专项已经初步构建了我国深渊科技前沿研究的人才高地,取得了一系列核心关键技术的突破,在国内外取得了良好的学术声誉和影响力.海斗深渊专项已经取得的成绩,为国家在“十三五”期间启动全海深技术和装备研制奠定了基础,在优先启动的国家重点研发计划中,包含了“深海关键技术与装备”重点专项,并由海斗深渊专项的首席专家丁抗研究员担任重点专项实施方案和申报指南编制专家组的组长.

在研究内容和关键技术的设置方面,国家重点专项借鉴和引入了海斗深渊先导专项的思路,计划重点突破制约我国在深海领域发展能力的深海运载、探测、战略资源开发等核心共性关键技术,研制万米载人及无人潜水器实现万米深潜,以及完成 4 500 m 载人潜水器的海试和试验性运用.在 2016 年已经确定立项支持的项目中,有 13 项直接来自于海斗深渊先导专项的前期工作和孵化,另外还有1项中科院半导体所牵头的“面向深海地球物理科学研究的新型磁震传感器(2016YFC0301800)”项目,也是源自海斗深渊先导专项首席科学家丁抗研究员的组织和规划.经过初步统计,海斗深渊先导专项孵化和牵引的项目占据了国家重点专项的 1/3,经费总额接近 9 亿元.

海斗深渊先导专项对国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项的引领和孵化,充分体现了中科院在国家重大战略科技前沿的先导引领作用,也是先导专项管理机构、首席专家先进管理理念和务实高效的工作所取得的成果.

4 未来部署专项将采取合理有效措施,以开放性模式吸引中科院乃至全国多学科力量,对“探索一号”TS01-01 航次取得的万米级深渊样品和数据进行广泛、深入的科学研究,获得深渊科学重大研究成果.

专项将利用目前获得的深渊装备研制技术优势和航次作业经验,尽快重返挑战者深渊,执行第二次 10 000 m 深渊科学考察:加大力度进行 9 000-10 000 m 深度的深渊环境探测及生物、水文和地质样品的采集,并对专项自主研制的多型深渊装备进行海上科学试验和科学考察.

专项近期将结合国家重点研发专项“深海探测技术与装备”的部署,将专项的先进科学研究成果和技术装备,通过国家重点研发专项的进一步支持和提升,逐步推向国家战略层面,使我国深海科技研发处于国际前沿,为我国最终形成全海深的科技与工程能力奠定战略性基础,使我国不仅具有深空探月的能力,也能探索和研究地球上最深的海洋.专项还计划将其中的部分成果予以转移转化,提高我国深渊探测能力,促进我国在材料技术、能源技术、导航技术、控制技术、运载器技术、深海作业技术等多种深海高技术领域取得长足进步,满足和支撑国家海洋高科技事业发展的需求,并在新一轮国际深海科技的发展中占据前沿制高点.

(依托单位:中科院深海科学与工程所)

专家点评中科院启动的“海斗深渊前沿科技问题研究与攻关”战略性先导科技专项,开拓了我国深渊科学、技术和装备研究的先驱之路.该项目中期研究成果显著,在相关深渊研究的学科建设、基础设施建设、人才队伍建设和关键技术的突破等方面取得了重大进展.该项目的实施也引领我国深海探测技术与装备的发展方向,并得到了国家重点研发计划的大力支持.相信随着项目的进一步实施,会在世界深渊领域取得重大技术进步和科学发现,带动我国深海技术与装备的发展,为实现我国“十三五”海洋战略目标作出重大贡献.

点评专家

任平 上海交通大学船舶与海洋工程学院工学硕士,挪威工学院高级访问学者.历任交通部和上海交通大学海洋水下工程科学研究院研究室主任、实验室主任和总工程师等职.兼任中国海洋学会及中国石油和石化工程研究会理事,中国石油和石化工程研究会海洋石油和石化工程专业委员会副主任,国际电子电气工程师学会(IEEE)会员,上海深渊科学工程技术研究中心技术委员会主任委员,国家“863”计划“十二五”海洋技术领域主题专家组组长.交通部“十百千人才工程”第一层次人选,享受国务院政府特殊津贴.主持的多项科研成果获国家和省部级科技进步奖.

专家点评“海斗深渊前沿科技问题研究与攻关”战略性先导科技专项立项以来,组织起一支横跨理、工多个学科,包括研究所、高校和产业等不同类型机构,由资深专家领衔但平均年龄非常年轻的科研团队,项目启动后很短时间内,已经在海斗深渊相关的前沿科学、技术和工程领域形成一系列突破,产生一批突出成果,为后续工作奠定了扎实的基础.最重要的是,项目组已经形成了良好多学科交叉与协同创新的科研生态环境,锻炼了一支有突出创新能力的年轻团队.

点评专家

马辉 英国帝国理工学院物理学博士,清华大学教授,博士生导师.现任深圳无损监测与微创医学技术重点实验室主任.重点开展偏振光在复杂介质中散射基础研究,以及偏振光散射测量技术、方法、仪器和相关领域的应用研究.中国生物物理学会现代生物物理技术与方法专业委员会主任,中国光学学会激光医学专业委员会常务委员,《激光生物学》杂志常务编委,《生物物理学报》编委.