随着经济发展和城市化进程的加速,2000 年以来我国大气复合污染态势日趋严峻.卫星观测结果表明,我国约 30% 的国土面积、近 5 亿人口正遭受大气复合污染的危害.环渤海、长三角、珠三角、关中、成渝等地区以细粒子为主要特征的大气灰霾污染尤其严重.各级政府多年来为此不懈努力,截至 2012 年专项启动时,一次污染物如 PM10 和 SO2 等浓度开始下降;但二次污染物如PM2.5 和 O3 浓度并未明显降低.专项立项前,虽然国内相关研究很多,但是由于缺乏整体布局,研究存在不全面、不系统和“碎片化”等问题,难以全面认识我国灰霾污染问题并提出科学有效的控制策略.因此,开展系统的灰霾追因及控制研究是科学治理灰霾污染的迫切需要.中科院按照组织落实“创新 2020”及院“十二五”总体规划要求,2010 年启动了“大气灰霾追因与控制”专项立项论证工作.经过 20 余次研讨和论证,专项于 2012 年 10 月正式立项.

2 取得的进展 2.1 项目简介及目标以环渤海、长三角、珠三角为研究区域,阐明区域灰霾形成的关键物理化学机制,识别典型区域灰霾形成的关键污染物,确定区域大气污染物输送量,发展具有自主知识产权的大气污染预测、诊断及控制决策模型,研发致霾关键污染物的源控制和过程控制技术,进行应用示范,为控制灰霾污染提供科学可行的技术解决方案和政策建议.为此专项共设立了灰霾追因模拟、大气灰霾溯源、大气灰霾数值模拟与协同控制方案、灰霾监测关键技术和设备研制、灰霾重点污染物控制前沿技术 5 个项目.

2.2 整体进展专项自启动以来,各方面研究工作取得了显著进展.截至 2015 年底,在 Nature Geoscience, Proceedings of the National Academy of Sciences 等期刊上发表论文 396篇,其中 SCI 论文 305 篇(影响因子大于 5 的 61 篇);申请发明专利 87 项,授权 29 项,申请国际 PCT 专利 5 项,申请实用新型专利 21 项,授权 17 项;软件登记 4 项;出版专著 1 部.

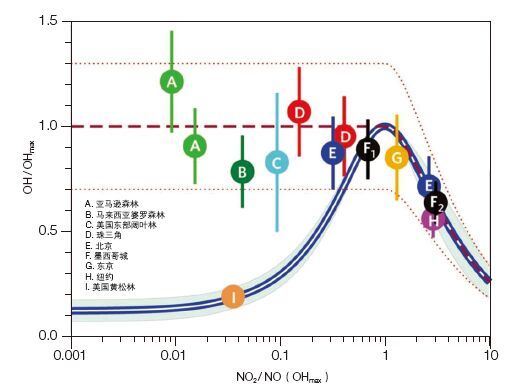

2.2.1 灰霾追因模拟基于收支闭合原则,设计了自由基直接准确测量的综合外场观测.建立了基于反应速率的数值闭合实验方法,发现在珠三角和北京观测的数据分析中,在白天和夜间均存在“自由基非传统再生机制”,揭示了我国对流层大气氧化能力的一种普遍属性,即低 NOx 与高 VOCs 地区的 OH 自由基浓度已达现有理论能预测的峰值水平(图 1).这对理解我国一次污染物的清除和二次污染物的生成具有重要意义.

|

| 图 1 全球 9 个不同森林与城市地区 OH 自由基观测结果的归一化分析结果 |

基于外场观测和实验室模拟,揭示了煤烟型污染物促进机动车尾气生成二次颗粒物的协同机理,提出复合污染条件下二次颗粒物爆发增长理论.例如,矿质氧化物可为大气中共存的 NO2、SO2 提供反应界面,经活化分子氧促进亚硫酸盐向硫酸盐快速转化.该机制在 2013 年春季重霾外场观测结果中得到验证,为北京制定大气污染协同减排措施提供了重要思路.烟雾箱模拟表明,燃煤排放的高浓度 SO2 与机动车尾气的复合效应,将显著增加大气细粒子负荷,是我国北方冬季灰霾频发的重要原因.

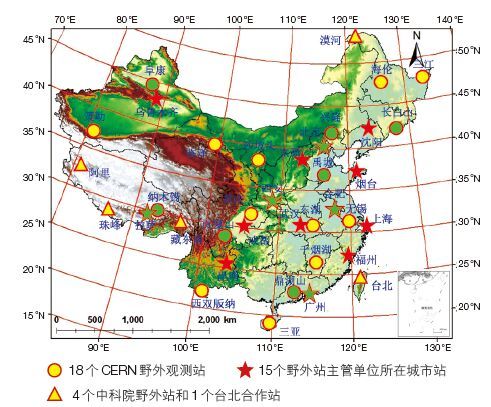

2.2.2 大气灰霾溯源专项依托 CERN(中国生态系统观测网络)观测站点,建成“中国大气气溶胶观测网(CARE-China)”(图 2).该观测网采用统一的仪器设备、实验标准和数据规范获取了典型区域 PM2.5、PM10 和 TSP 连续质量浓度谱、气态污染物(SO2、NOx、O3、VOCs 和 CO)以及气溶胶光学厚度的时空分布和变化规律.首次获得中国不同区域气溶胶 9 个粒径段的 7 类/100 种以上的气溶胶化学成分谱及浓度变化时空分布数据集,填补了亚洲区域的空白.

|

| 图 2 中国大气气溶胶观测网(CARE-China) |

源解析发现北京重污染和清洁时段 PM2.5 来源显著不同.清洁时段主要来源为燃煤、生物质燃烧、扬尘和机动车;重污染时段颗粒物的质量浓度和主要化学组成峰值粒径从 0.43-0.65 nm 转移到 0.65-2.1 nm, PM2.5主要来源为机动车、燃煤、工业和扬尘,局地二次污染物是大气颗粒物升高的主要原因.因此,污染初期消减区域排放,污染峰值阶段消减本地前体物排放是控制北京大气污染的有效手段.

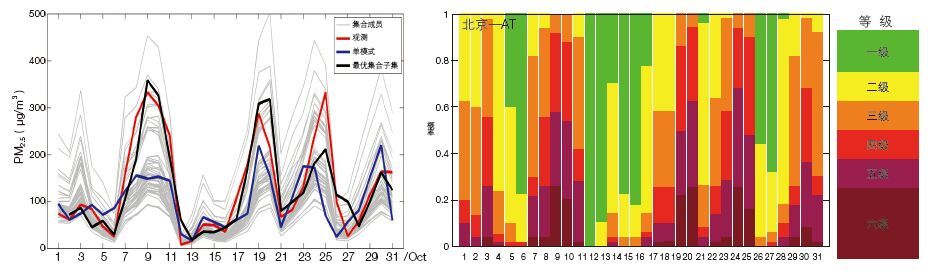

2.2.3 大气灰霾数值模式与协同控制方案结合外场观测和实验室模拟,研制了全尺度嵌套网格空气质量预报模式系统(NAQPMS),采用双向嵌套技术,在统一模式框架下实现了从全球、跨洲、区域、城市群、城市到街区尺度污染的嵌套耦合计算,有效提高了模拟预报准确性.以 NAQPMS 为核心,发展了大气灰霾多模式集合预报系统,取得了如下关键突破:(1)突破模式误差估计和气态与气溶胶污染物多变量协同同化的难题,建立了城市尺度大气污染源反演系统和大气灰霾资料同化系统,降低重污染期间 PM2.5 预报误差 30% 以上;(2)突破模式输入参量和模式自身不确定性的估计难题,结合多模式模拟技术与蒙特卡罗多变量随机集合扰动技术,实现了统计集成确定性预报和随机概率预报(图 3).

|

| 图 3 2014 年 10 月北京奥体站 PM2.5 大气灰霾多模式集合预报结果 (左)不同模式报值与观测值的对比;(右)基于集合预报成员给出的不同污染事件发生的概率预报 |

基于多模式集合预报技术,组织发起第三期亚洲空气质量模式比较计划(MICS-ASIA III),欧、美、中、日、韩等 20 多个模式参与比较,获得了良好的国际反响;作为核心技术支撑建立了国家和区域大气污染业务化预报预警系统,被环保部国家环境质量预报预警中心,京津冀、长三角、珠三角环境质量区域预报预警中心,江苏、广东、河北、北京、天津、上海、黑龙江、辽宁、内蒙古等省(自治区、直辖市)级中心作为核心预报技术;支撑了北京APEC峰会、抗战胜利 70 周年阅兵、杭州 G20 峰会等重大活动以及重污染应急的空气质量保障工作,受到了国家环保部和环境监测总站等单位的公开表彰.

2.2.4 灰霾监测关键技术和设备研制根据外场观测和实验室研究的需求,重点研发了大气氧化性(HOx、NO3自由基)在线测量技术和设备,解决了采样损耗及光谱反演中水汽吸收非线性效应干扰等问题,自由基检测指标达国际先进水平;自主研发大气积分浊度仪、光腔衰荡光谱仪、吸湿性串联差分电迁移率分析仪、真空紫外光电离 VOC 质谱仪等,建设完成大气细颗粒物理化性质的综合表征与研究平台;发展了光散射飞行时间测量(TOF)动力学粒径与扫描差分电迁移(SMPS+CPC)技术,实现 5 nm-20 μm 宽范围颗粒物粒谱分布的在线测量;提出了集热分解光反射率和透射率测量为一体的有机碳/元素碳(OC/EC)临界温度选取方法,关键技术指标达到国际先进水平;突破了多项激光雷达探测关键技术,自主研发大气细粒子探测激光雷达;创新设计了一整套大气细颗粒物高灵敏探测技术工程化解决方案,构建了大气细颗粒物在线监测系统(图 4),为国家环境监测能力建设提供了重要技术支撑.

|

| 图 4 大气细颗粒物在线监测系统 |

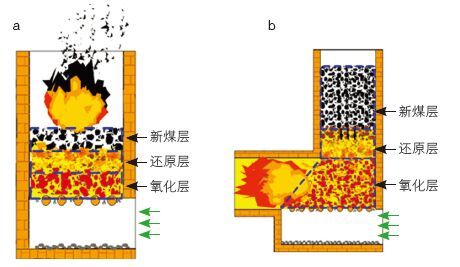

建立了电袋除尘中试流动平台和清灰平台,完成电场和烟气特性对电凝并影响等研究,优化了内构件的结构与工艺,并用于示范工程建设,电袋除尘器效率 >99.98%;建立风量 22 000 m3/h、VOCs 浓度 450 mg/m3的工业尾气催化净化的示范装置,并通过了第三方检测达标;建立VOCs 蓄热(催化)燃烧的研究平台,制备了具有商业推广价值的整体式催化剂,并完成了中试生产线建设,运行效果达到设计要求;研发了一种以烟煤为燃料的新型散煤共燃技术(图 5),可避免还原烟气形成,PM2.5、CO、VOCs 等排放因子比传统煤炉低一个数量级以上,且燃烧效率(基于 CO2 排放因子)提高 35% 以上.

|

| 图 5 (a)层燃技术;(b)新型共燃技术 |

专项从“追因”和“溯源”两条技术路线出发,针对我国区域灰霾产生和控制两个核心问题,以 PM2.5为桥梁连接灰霾污染现象和污染物排放,开展双向闭合的追因和溯源研究.在研究思路上具有鲜明的特色,同时满足回答关键科学问题和解决国家重大需求的客观要求.

3.2 研究成果的创新性首次使用烟雾箱评估了中国汽油车和柴油车尾气的二次粒子生成潜势,并利用该研究估算中国道路机动车对 PM2.5 的一次和二次综合贡献.研究了 SO2 和机动车尾气在生成二次粒子时的协同作用,有助于认识我国大气复合污染条件下二次细颗粒物爆发增长机制.

4 对产业的意义自主研发的大气细颗粒物激光雷达、气溶胶质谱仪等多种检测设备已部分实现产业化.如大气细颗粒物质量浓度监测设备近 5 年来在安徽、江苏等 20 余个省市环境和气象监测站安装 2 000 余套,批量应用于 PM2.5 业务化监测;大气细颗粒物激光雷达已累计销售 60 余套,市场占有率 70% 以上;以上两项累计销售收入 5 亿元以上.研制的气溶胶质谱仪仅 2015 年销售 19 台,累计销售收入超过 1 亿元,并打入欧美市场.这些成果改变了我国部分环境和气象业务化监测设备严重依赖进口的局面,带动了相关产业的发展,取得了显著的经济和社会效益.

研发的电袋复合除尘技术已在中电投河南平顶山分公司 1 030 MW 超临界发电机组上完成示范应用,烟气处理量 9.8×106万m3/h, 产值 9 000 万元.开发了多种 VOCs 降解的新型催化材料,并成功建成年产 10 万升整体式催化剂的生产线,完成天津东洋油墨有限公司(20 000 Nm3/h 风量)和东莞澳中电子材料有限公司(25 000 Nm3/h风量)等十几项 VOCs 治理示范工程,产值 3 000 万元.这些成果有效推动了我国工业烟气等重点致霾污染源的治理产业发展.

5 对我国学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议专项在大气氧化性、二次粒子生成、灰霾预报预警等关键难题取得了一系列重要成果,引领了国内外对中国灰霾污染问题的相关研究,为国家基金委重大研究计划“中国大气复合污染的成因与应对机制”和科技部“大气污染防治科技重点专项”的立项和启动奠定了基础.由于大气灰霾形成的复杂性和科学制定大气污染物协同减排策略需求的迫切性,建议继续加大大气污染防治能力的建设力度,尤其是尽快启动“大气环境模拟系统”“高塔系统”和“城市群大气环境光学监测系统”等大型基础设施筹备工作.

专项开发的先进仪器设备,部分实现了产业化,但仍需继续推进产业化应用,提高国产化仪器的市场占有率.建议加强顶层设计,推动专项开发的大气污染控制技术与政府、企业大气污染治理实践的结合,尽快启动国家“清洁柴油机行动计划”,逐步推行非电行业超低排放,在控制大气污染的同时带动相关产业发展.专项在人才培养、研究团队建设方面成果显著.今后需要继续加强大气污染防治领域高层次创新人才和青年骨干人才的培养,落实国家创新人才推进计划.

(依托单位:中科院生态环境中心)

专家点评大气灰霾追因与控制专项的研究范围非常具有综合性及独创性,以 PM2.5 为桥梁连接灰霾污染现象和污染物排放,开展追因和溯源两条研究路线的研究.用遍布全中国的采样点网络,大尺度的规模针对环渤海、长三角、珠三角等涵盖中国将近一半人口的地区为研究区域,同时进行现场观测、数值模式验证及烟雾箱研究,详细解析 PM2.5 污染的来源贡献、PM2.5 传输与转变及二次 PM2.5 的生成.对 PM2.5 如何从气体分子尺度发展成二次微粒有相当透析的解释及验证,这对未来 PM2.5 控制策略的研究奠定了坚实的基础.我认为与欧美国家的研究相比,生态环境研究中心主导的本项目研究质量处于顶尖水平,从文章发表的质量、数量以及气溶胶源解析清单广受欧美专家采用可以得到证明.另外的亮点为该项目申请发明专利 87 项,其中授权 29 项,开发的设备及技术在工业及燃煤减排中作出特殊贡献,研究成果可以有如此成功的产业化实属不易.对于年轻研究学者人才的培养方面,已经有 102 人博士毕业,77 人硕士毕业,也在该项目执行下呈现一个成功典范.

点评专家

裴有康(David Pui) 明尼苏达大学机械工程系麦克奈特杰出教授和 LM Fingerson/TSI 主席,美国工程院院士和中科院爱因斯坦讲席教授,颗粒技术实验室和过滤研究中心主任.在气溶胶和纳米颗粒领域拥有丰富的研究经验,已发表超过 260 篇论文,获得 40多项专利.所开发 PM2.5 测试仪器已广泛应用.曾获多个奖项,包括Fuchs 纪念奖--美、德、日气溶胶协会授予的最高奖.曾任美国和国际气溶胶协会主席.

专家点评灰霾污染是以大气化学为基础的学科.“大气灰霾追因与控制专项”是迄今为止国内研究中最全面、系统和综合的研究项目.该项目选择中国主要的三大污染区域--环渤海、长三角和珠三角为研究区域,采用多手段(实验室模拟、外场观测、数值模拟)研究大气灰霾的成因、演化;从微观(气- 粒转化)到宏观(区域污染事件形成和发展)研究大气细粒子的来源和产生途径;同时建立在这些科学研究的基础上,制定预报预警调控方案,寻求和发展污染控制技术.专项在关于大气二次无机气溶胶生成机理方面取得了突出的成果.另外,完善和建立了目前国内全面的灰霾立体观测网--CARE-China, 这将对今后进一步研究区域大气灰霾污染机制以及数值模式预测预报提供最全面的基本观测资料.尤其值得一提的是,对于研究所需的关键技术、仪器设备的自主研发非常重要和有意义.目前国内大多数研究机构(包括高校、研究所)所使用的仪器均由国外进口,我国在研发新的仪器技术方面显得尤其落后,该专项在新仪器研发方面的进展和成果令人惊喜.相信基于目前已取得的这些研究成果,该研究团队今后将能够在我国大气灰霾污染及控制领域取得更多的突破性研究,为回答大气化学领域关键科学问题和解决国家重大社会问题方面作出非凡的贡献.

点评专家

张人一(Renyi Zhang) 美国德州农工大学大气化学研究中心主任,美国气象学会大气化学委员会主席,美国地球物理学会《大气科学》主编,美国气象学会《大气科学》主编,《牛津环境科学百科》资深主编 ,并为国际大气化学和全球委员会的委员.被授予中国国家科学基金“杰青”,教育部“长江学者”奖,“千人计划”学者,美国气象学会会士,美国地球物理学会会士.