超导电子学是超导物理与电子技术相结合的一门交叉学科,以超导微观理论和多种量子效应为基础,以 Nb 基超导薄膜为主要材料体系、以约瑟夫森结、超导平面微纳结构为主要结构单元,可形成无源器件、微波有源器件、传感器/探测器等多种超导电子学器件和电路,在噪声、速度、功耗、带宽等方面具有传统半导体器件和电路无可比拟的优势,在极高限灵敏度探测、量子信息处理、量子计量、高性能计算和前沿基础研究等领域可发挥不可替代的作用。然而高性能超导器件和电路西方国家一直对我国实施严格的禁运。

本专项定位于超导电子器件应用基础研究,综合考量国际超导电子学领域的最新进展和发展趋势,瞄准我国人口健康、信息安全、射电天文、矿产资源探测和国防建设等领域对超导量子器件和电路的急迫需求,以极高灵敏度低温超导传感器、探测器为突破口,构建材料-器件-应用为一体的生态研究环境,建立高端超导器件和电路研发平台,培养具有国际水平的研发队伍,实现我国在超导电子学研究和应用领域的国际领先地位和可持续发展能力。

本专项针对国家战略需求和学科发展,提炼出“低维超导薄膜和异质结的表面和界面调控方法及其机理”“超导量子器件噪声机理研究”和“复杂材料新奇超导量子效应及其机理”3 个核心科学问题,并提出了合理的研究思路和解决方案。通过继承发展和突破创新两条路径,部署了“超导量子效应探索及电子器件研究”“超导量子器件前沿应用探索”“超导微纳器件基础工艺研究”和“超导新材料、物性及电子结构研究”4 个课题,形成良性互动,全面开展超导电子器件及其前沿应用研究,解决我国超导高性能核心器件的有无问题以及超导电子学领域中的重大应用基础和基础问题,推动多学科的交叉、融合和发展。

本专项依托单位为上海微系统所,参加单位包括紫金山天文台、中科大和上海硅酸盐所。4 家单位强强联合、优势互补,并与国内外优势单位紧密合作,共同推动超导电子器件及其应用的发展。

2 取得的进展专项实施近 4 年来,多项研究内容超额完成实施责任书中制定的任务目标和考核指标,在核心元器件、工艺线、前沿应用及新材料研究等方面取得了一批拥有自主知识产权且具有国际先进水平,部分为国际领先的研究成果。已取得一系列重要进展如下。

2.1 在超导新材料设计、合成、综合调控和物理性能等基础研究方面获得重要突破发现一种具有全新结构单元的铁基超导体(Li0.8Fe 0.2) OHFeSe, 超导转变温度 40K,并存在超导与反铁磁序的共存现象;发现石墨烯保护超薄 BSCCO 异质结中的高温超导;利用厚度和门电压调控了 1T-TaS2 薄膜的电荷密度波结构,并发现门电压可以诱导超导电性的出现(图 1);构建了基于黑磷薄膜的二维电子气,在极低温下观察到了磁阻量子振荡行为;发现 FeS 新超导材料,首次研制高质量 1111 铁基超导单晶。这些进展有力提升了我国超导材料基础研究和新原理器件研究水平。

|

| 图 1 1T-TaS2 门电压调控至超导 |

(1) 实现高性能(高探测效率、低暗计数)超导纳米线单光子探测器件 SNSPD 的自主研制,性能达到国际领先水平(图 2)。阐明 SNSPD 光吸收效率和本征探测效率之间的关联,通过优化器件膜厚和几何结构参数,国际上首次实现基于小型化机械制冷机 1 550 nm 工作波长 NbN SNSPD 系统探测效率 90%(2.1K 工作温度,暗计数≤10Hz, 时间抖动<80 ps),超额完成了探测效率 ≥20%的立项考核指标。深入分析器件暗计数特性,阐明器件背景暗计数起源,首创片上集成滤波器 SNSPD 器件,有效抑制器件背景暗计数;实现暗计数 ≤1Hz, 探测效率≥ 5 0 % 的高性能器件。将 SNSPD 器件工作波长拓展至可见光波段,532 / 850 / 940 / 1 064 nm 等核心波长探测效率均超过 70%.阐明时间抖动和信噪比之间的关联,通过提高器件的临界电流,研发时间抖动小于 20 ps 的 SNSPD器件。高性能器件为前沿应用研究奠定了重要基础。

|

| 图 2 SNSPD 超导单光子探测系统 |

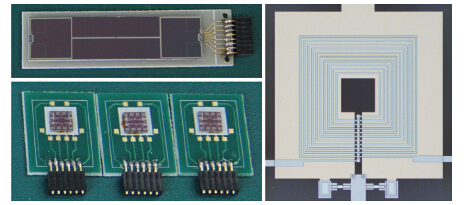

(2) 针对 SQUID 器件在野外环境可靠性差的现状,提出了芯片-读出电路一体化的原创性设计思想,研制成功国际上最简洁的 SQUID 器件(图 3),大幅度提升了器件的工作稳定性和可靠性。在器件制造方面首次实现了系列 SQUID 器件的国产化,器件磁场灵敏度达 3.5 fT/√Hz, 完成了磁场灵敏度 ≤5fT/√Hz 的专项考核指标。全自主设计和制备的 Nb 基 SQUID 磁强计、梯度计等主要性能指标达国际先进水平,部分指标已达国际领先,并在生物磁成像和地球物理探测等领域取得重要应用进展。

|

| 图 3 SQUID 器件——自主高性能梯度计、磁强计 |

(3) 在国际上首次成功研制 NbN 基 SQUID 磁强计,器件噪声性能优于 10 fT/√Hz, 噪声转折频率低于 10 Hz, 性能与 Nb SQUID 器件水平相当并有望进一步提升。NbN SQUID 器件的研制成功不仅给 SQUID 研究和应用开辟了新的方向,也为中心的可持续发展提供了具有自主知识产权的核心技术保障。

(4) 在太赫兹超导探测器方面,实现了量子级联激光器和超导热电子混频器 HEB 的低温集成,成功研制小型化紧凑型外差集成接收机。在 2.7 THz 实现了接收机噪声温度 1 000 K、中频噪声带宽 4 GHz, 性能达国际先进并满足实际天文应用需求。研制成功 850 μm 波段 8´8 像元超导 MKID 探测器阵列,等效噪声功率为 8´10-15W/√Hz。

2.3 自主研发的超导器件在多个前沿应用领域获得应用,满足了国家在一些重要领域的战略需求(1) SNSPD 有力推动我国量子信息技术进步。利用SNSPD 探测效率高、暗计数低等优势,和中科大潘建伟院士团队合作成功开展了量子通信、量子指纹、量子隐形态传输等实验验证.(I)量子通信:先后实现了 200 km 测量器件无关的量子密钥分发(MDI-QKD),200 km2 网络的 MDI-QKD 以及 400 km 的MDI-QKD(目前的世界纪录).相关成果发表多篇学术论文(包括PRL 2 篇和 PRX 1 篇),其中 200 km MDI-QKD 成果入选 2014 年两院院士评选的中国十大科技进展新闻.(Ⅱ)量子指纹:利用极低暗计数 SNSPD 器件,在20 km 的光纤线路中实现了量子指纹识别,在量子信道容量上实现了对经典通信的超越,论文发表于 PRL.(Ⅲ)量子隐形态传输:在 30 km 光纤链路上利用高探测效率 SNSPD 器件首次实现了预先纠缠分发的独立量子源之间的量子态隐形传输,为未来可扩展量子网络的构建奠定了坚实基础,论文发表于 Nature Photonics。

(2) 利用大光敏面 SNSPD 器件实现 532 nm 波长卫星激光测距。和中科院上海天文台合作,利用上海天文台佘山台站的 60 cm 口径望远镜,双方合作完成了对距离台站 3 000 km 国际联测激光相对论卫星 LARES 的测距,精度达 8 mm.相关结果发表于 Optics Express, 并入选当期美国光学学会 OSA 焦点关注文章 Spotlight on Optics.最新结果已成功观测到近 2 万 km 的俄罗斯 Glonass 卫星,精度约 2 cm。

(3) 地球物理探测方面。在优化 SQUID 传感器及探测系统基础上,通过多次野外试验和多次系统优化,验证了探测深度可达 1 500m, 且超导 TEM 在浅层也表现出明显优势,在此基础上,通过分段放大,实现 500ms 的信号,推测探测深度达到 4 000m 以上,为未来深部资源探测提供了更好的方法。

(4) 生物磁影像方面。研究了无屏蔽环境下环境磁场波动对极低场磁共振成像图像质量的影响,实现了全张量环境磁梯度的补偿,研制了多通道磁共振成像,大大提升了极低场磁共振图像的质量和成像效率。研制了无屏蔽 4 通道和 9 通道无屏蔽心磁图仪(图 4),并在三家医院同时开展合作临床研究,获得典型正常人和心肌缺血病人心磁图谱.36 通道心磁图系统也进入整体优化阶段。

|

| 图 4 SQUID 应用——心磁图仪 |

(5) 成功研制拟用于南极 5 m THz 望远镜的超导HEB 外差式接收机原型样机。在 1.29 THz 接收机噪声温度低于 600 K,性能达国际先进。

2.4 已经建成具有国际先进水平的超导器件工艺线掌握并确立了超导 SQUID 和 SNSPD 探测器芯片制备工艺技术,基本解决了我国高端超导传感器/探测器的有无问题。自主开发了电子束光刻和紫外光刻等超导器件基础单元工艺,确立相关单元工艺的工艺参数并形成规范的标准工艺文档。初步掌握 Nb 基超导大规模集成工艺技术,为研发新型超导量子器件和超导集成电路奠定关键基础。在建的器件工艺线二期和基于上海同步辐射光源的原位电子结构研究平台(图 5),将进一步提升专项在材料物理和器件物理方面的研发能力,对专项的可持续发展具有重要意义。

|

| 图 5 超导器件工艺平台 |

专项启动以来,已发表 SCI 论文超过 150 篇(专项考核指标超过 100 篇),其中 Science、Nature 及 PRL 等国际顶级刊物论文超过 20 篇(专项考核指标 > 5 篇),显著提升了我国在超导电子学领域的国际地位和影响力。专项实施以来共申请专利 69 件,其中 15 件已经授权。专项实施期间,还培养了一大批后备人才,特别是根据专项的特点初步建成了一支高素质的平台和工艺支撑队伍。现已成为国内最大也是最富国际竞争力和影响力的专业超导电子学研究团队。项目四负责人陈仙辉教授获得了 2013 年国家自然科学奖一等奖和 2015 年国际超导材料研究领域最高奖,并当选为中科院院士。

3 独创性本专项独创性成果体现在以下几个方面。

(1) 发展了 Li 离子液体门电压调控方法,实现了复杂的电荷密度波结构以及 Mott 绝缘态诱导超导电性,使人们认识到了离子液体门技术在研究存在电荷、自旋不稳定性的物性机理以及寻找新的超导体系的一个新的方法。

(2) 发展了超薄 Bi2212/石墨烯异质结制备方法,发现即使 Bi2212 只有半个晶胞厚,异质结仍然存在高于液氮温度的超导转变,为研究低维超导材料和新原理器件提供了材料基础。

(3) 阐明了 SNSPD 背景暗计数的起源,发展了片上集成滤波器的方法,实现了对背景暗计数的抑制,成功研制高探测效率、低暗计数 SNSPD 器件。

(4) 针对 SQUID 器件在野外环境可靠性差的现状,选择了芯片-读出电路一体化的设计思想,研制成功国际上最简洁的 SQUID 器件,大幅提升了器件在实际应用环境下的工作稳定性和可靠性。

4 对产业的意义超导电子学为战略高技术领域,由于器件的卓越性能,在满足国家战略需求、国防科技发展和前沿基础研究领域一直扮演不可替代的角色。在产业化方面,国际上也有多个小规模高科技公司。但是西方先进国家对我国的超导电子学技术和产品长期实行严格的封锁和管控。本专项启动以来,初步实现了我国全自主高性能超导传感器、探测器的自主可控,为我国信息技术的快速发展提供了高性能器件,在满足国家重大需求方面已经发挥了非常重要的作用,并在超导前沿应用领域(如基础科学、地球物理、生物医学、天文宇宙学以及量子信息)已开展应用示范验证,对后续产业发展将产生重要意义。

基于依托单位在超导传感器、探测器以及相关系统技术方面取得的显著进展,上海微系统所于 2015 年在嘉定分部成立了“超导传感技术中心”,专门负责超导电子学产品的研发和推广.2015 年获得上海市“嘉定-张江”重点项目“超导量子器件柔性中试平台”支持,全面推动 SNSPDs、SQUIDs 以及生物影像系列产品、单光子探测系列产品、地球物理探测系列产品的研发。目前基于专项成果研制的 SNSPD 器件和系统及 SQUID 器件都已实现商业化小批量销售。同时为了加快 SNSPD 的产业化,已投资成立上海赋同科技有限公司,专门开展 SNSPD 的系统技术开发和商业化运作,并为未来超导电子学更大规模的产业化积累经验。

5 对国家学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议本专项的目标是建设国际一流超导电子学应用基础研究中心,建成国际先进超导电子学器件工艺线,它将填补中国在这个战略领域和世界发达国家之间的差距,具有重要战略意义。对于相关领域的发展建议如下:

(1) 需要长期稳定的支持。在高度重视器件微加工平台的硬件建设的同时,做好平台维护工作,可持续地开展工艺研究,积累工艺经验。进一步提升平台的能力,以缓解创新探索和技术攻关对平台不同要求的矛盾,实现从单元器件向阵列器件和规模化集成方向发展,形成不可替代的国际竞争优势。

(2) 加强超导电子学方面的人才培养,除了科研青年骨干人才以外,还要加强基础工艺技术人才培养,倡导工匠精神。确保超导电子学领域的可持续发展。

(3) 加强与产业界的合作,一方面推动建设和维护先进超导微纳加工工艺的支撑平台,另一方面加快技术和人才向产业界的同步转移,缩短成果转化的周期。在IEC/IEEE 倡导和指导下,扩展国际合作,鼓励开展国家及国际标准化相关工作,提升我国超导电子学产业化领域的话语权。

(依托单位:中科院上海微系统与信息技术所)

专家点评无论是在什么范围,这都是一个高水平的专项。此专项涵盖 4 个研究领域,在国内皆为最好水平,其中某些领域已达到世界领先水平。按要求,我谨以我擅长的超导材料与物理背景重点评述陈仙辉教授主持的项目完成质量,并可以延伸反映整个专项的质量。我注意到超导异质结和超薄薄膜门电压调控是联结材料与器件的重要研究内容,专项团队高度协同并做出出色的工作,这种纵向结合的研究方式正是该项目的优势所在。

这是一个世界领先的项目.2008 年,陈仙辉课题组首次报道了在常压下F 掺杂的SmFeAsO 超导转变温度达到43 K,打破了常规BCS 理论的McMillan 极限,证明铁基超导体是有别于铜氧化物超导体的第二类非常规超导体。不久之后,陈仙辉课题组与世界多个课题组展开密切合作,系统研究了“1111”和“122”型铁基超导体的物理性质。他们提出了SmFeAsO1-x Fx 和Ba1-x Kx Fe2As2 体系中的电子相图,发现反铁磁序和超导在相图的欠掺杂区域中共存。此外,陈仙辉课题组发现在SmFeAsO1-x Fx 和Ba1-x Kx Fe2As2 体系中存在很强的铁同位素效应。这一发现表明电声子相互作用在超导电性中起到一定作用,并且应该认真考虑新的自旋- 晶格耦合作用。陈仙辉课题组也致力于生长高质量单晶,成功应用自熔剂方法生长出高质量的铁基超导单晶,这是目前该领域最广泛使用的合成方法,此方法推动了人们对铁基超导单晶的研究。近年来,陈仙辉教授重点研究了FeSe 衍生材料,并合成了超导温度为43 K 的新型铁基超导体(Li0.8Fe0.2) OHFeSe, 为进一步研究FeSe 基超导体的高温超导性质提供了新的材料平台。

该项目的影响可以通过陈教授发表的文章以及所获的主要奖项得到体现:Matthias 超导材料奖(在全球这一领域最负盛名的奖项之一),入选中科院院士以及荣获中国国家自然科学奖一等奖。

点评专家

沈志勋 凝聚态物理及超导领域国际一流科学家,美国国家科学院院士,斯坦福大学Geballe先进材料实验室主任,斯坦福线性加速器中心(SLAC)首席科学家,斯坦福材料与能源科学研究所所长.2000年the KamerlinghOnne Prize获得者、2009年E.O.Lawrence Award获得者及2011年the Oliver E.Buckley Prize获得者。主要从事超导材料、磁性材料、拓扑量子材料等新材料、电子结构与物理性质研究,他在凝聚态物理、超导物理、材料科学、电子谱学等前沿领域的研究成果得到了国际同行的广泛瞩目。

专家点评我带着浓厚的兴趣阅读了两个项目的工作进展报告,下面给出我的评价。

项目一:超导量子效应探索及电子器件研究

该项目研究组在主要两个领域取得了令人瞩目的进展:超导纳米线单光子探测器(SNSPD)在过去 4 年中,该研究组将现有的检测效率从100Hz 暗计数率(DCR)下的约21% 提高到在波长1 550 nm、温度2.1K 情况下10 Hz 暗计数率条件下系统检测效率(SDE) 大于90%.这是NbN-SNSPDs 新的世界记录。同时,在1 064、940、850 以及532 nm 波长下检测效率也取得类似突破。该研究组通过在所制备的SNSPD 上集成多层薄膜带通滤波器,成功将背景暗计数率相比常规SNSPD 降低两个数量级,达到亚Hz 水平。这些都是创纪录的成就。

应用于户外的强大的SQUID SQUID 研究组以简单和坚固做为首要考虑因素,重新设计了SQUID 芯片和电子器件。设计出了只有一个运算放大器的SQUID 电子器件,这是目前报道过的最简单的结构,而这正是系统集成和户外操作的理想选择。改进后的系统保持了可接受的噪声水平,却又大大改善了带宽和转换速率。该研究组还开发了平面SQUID 磁强计和具有3.6 cm 长基线的梯度计.SQUID 磁强计的白磁场噪声为3.5 fT / √ Hz.磁场梯度噪声为100 fT / m / √ Hz, 固有平衡为2×10-4。

项目二:超导量子器件前沿应用探索该研究组在SNSPDs 和SQUIDs 方面取得了令人瞩目的进展:量子信息处理的突破性成果,该组展示了一系列量子密钥分布(QKD)实验,如200 MDI-QKD,400 km MDI-QKD 和200 km2 MDI-QKD 网络,其中 400km MDI-QKD 是量子密钥分布距离的世界记录。其他重要成就还包括量子指纹、使用独立光源的光纤网络量子传输以及纠缠单光子源表征。其他SNSPD 应用包括其在卫星LIDAR(光检测和测距)、单光子成像、单光子源表征和量子随机数生成中的演示。

SQUID 应用,项目中所展示的全张量环境磁梯度系统的补偿大大提高了城市非屏蔽环境下的图像质量.4 通道系统实现了更高的信噪比和更高的成像效率。基于SQUID 的机载全张量磁梯度测量系统在0.01-5 Hz 带宽中分辨率为0.05 nT / m.应用新SQUID 结构的地面TEM 系统在衡沙岛上完成测试。虽然线圈接收器通常获得低至400-700 m 的有用信息,但是SQUID 系统在具有低电阻率覆盖层的情况下对低至1400 m 甚至2500 m 仍是有效的。

其他进展包括开发用于磁心动描记术的两个4 通道和一个9 通道绕线硬件梯度计系统,这些已被安装在医院做临床试验;基于磁通计的36 通道系统正在优化;研究了在超低场下蛋白质 - 蛋白质相互作用的磁性纳米颗粒迟豫现象;来自上海微系统所(SIMIT)的科学家以第一作者身份在Superconducting Science and Technology期刊上参与撰写了名为“SQUIDs in biomagnetism: a roadmap towards improved healthcare ”的文章中的“ultra-low-field-MRI ”部分。

总体而言,我对以上两个项目所产出的高完成质量和产出的大量高级期刊中论文印象深刻。超导量子效应探索及电子器件研究和超导量子器件前沿应用探索这两个项目在国际科学研究中创造了多个重要的“第一”.尽管该专项计划只进行了 4 个年头,我却惊讶于其已取得的累累科研硕果。这个成就反映了该专项的杰出领导力和团队成员的辛勤付出。

点评专家

John Clarke 超导电子学国际顶级专家与先驱,“The SQUID Handbook, vols.I & Ⅱ”主编,美国国家科学院外籍院士,美国人文与科学学院院士,美国加州大学伯克利分校物理系教授,1987年获Fritz LondonMemorial Award for Low Temperature Physics, 1999年获Comstock Prize in Physics, 2002 年获IEEE Council on SuperconductivityAward for Significant and Continuing Contributionsto Applied Superconductivity, 2004 年获英国皇家学会 Hughes Medal.活跃在超导量子干涉器件及应用领域已 50 年。