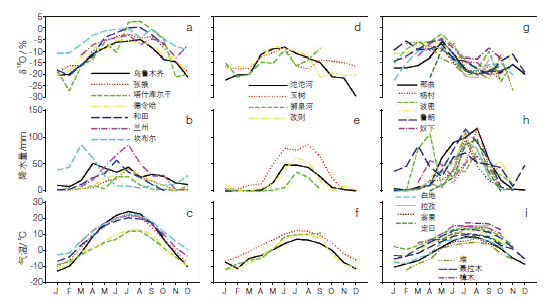

青藏高原的隆起,改变了地球行星风系,改变了亚洲气候,也改变了中国的生存环境。青藏高原岩石圈、水圈、冰冻圈、生物圈、智慧圈与大气圈六大圈层的多圈层相互作用(图 1),是引起所有改变的驱动器。青藏高原的多圈层相互作用形成了亚洲 10 多条大江大河的“水塔”,造福亚洲人民;同时也造成地震等自然灾害频发,影响人类生存。青藏高原碰撞隆升以后的多圈层相互作用,是地球系统科学研究的聚焦点之一。

|

| 图 1 多圈层相互作用示意图 |

以此为出发点,中科院战略性先导科技专项(B类)——“青藏高原多层圈相互作用及其资源环境效应”专项(简称“青藏专项”)于2012年10月正式启动,由中科院青藏高原所所长姚檀栋院士与中科院地质与地球物理所副所长吴福元院士担任首席科学家。依托单位为中科院青藏高原地球科学卓越创新中心、中科院青藏高原所和中科院地质与地球物理所。

青藏专项设立如下科学目标:围绕青藏高原各圈层相互作用的基本特征、过程和机理的研究,在印度与欧亚大陆碰撞时间与方式、高原隆升古高度、西风与季风影响及其环境效应等方面实现新的科学突破,使我国地球系统科学研究水平达到世界引领地位,并对青藏地区社会、经济发展作出重要贡献。依据上述科学目标,专项设定了“岩石圈深部圈层相互作用”“深部-浅部相互作用与远程效应、现代高原的地表各圈层相互作用”3 个项目,下设 19 个课题,包括:(1) 新特提斯洋演化与高原南部古地理重建;(2) 新特提斯洋壳扩张与铬铁矿成矿作用;(3) 冈底斯岛弧的形成与铜钼成矿作用;(4) 印度与欧亚大陆碰撞时限、方式与过程;(5) 高原边界扩展过程与机制;(6) 高原深部岩石圈组成、热状态及演化过程;(7) 青藏高原北部岩石圈结构探测与壳幔相互作用;(8) 伊朗-青藏高原深部岩石圈结构对比;(9) 不同时期古高度的定量估算;(10) 高原北缘新生代陆内变形与远程效应;(11) 高原东侧大江大河发育历史与高原隆升的关系;(12) 高原隆升与大陆剥蚀风化及其环境效应;(13) 高原隆升对亚洲腹地干旱化和季风演化的影响;(14) 高原隆升环境效应的数值模拟;(15) 末次冰盛期以来特征时段气候环境空间格局及其多圈层相互作用过程;(16) 现代水体在不同圈层间的相态转化过程及其影响;(17) 地表环境对气候变化响应的模型研制及其应用;(18) 地表过程关键要素对全球变暖的敏感性及其环境影响;(19) 生态安全屏障建设的环境效应评价与优化建议。课题的承担单位包括中科院 12 个相关研究所、12 个相关高校等研究机构。

2 突破性研究成果经过 3 年多的努力,截至 2 0 1 5 年底,专项发表 SCI 论文 530 篇,在高端杂志发表 20 多篇文章,包括 2 篇 Nature(Article)、1 篇 Science、7 篇 Nature Communications、3 篇 Nature Climate Change、1 篇Reviews of Geophysics 及 8 篇 PNAS 等。围绕多圈层相互作用研究取得的突破性进展,对高原多圈层相互作用提出突破性的创新认识,具体表现为 3 个突破点:碰撞隆升触发点、远程效应辐散源与季风西风作用链。

(1) 发现导致青藏高原隆升的印度与欧亚大陆首先在中部碰撞的空间点和在 65 Ma 前发生碰撞的时间点。专项研究发现,导致青藏高原隆升的印度与欧亚板块于 65 Ma 前左右首先在中部发生碰撞,随后向两侧碰撞:东侧缅甸于 49 Ma 前发生碰撞,西侧巴基斯坦于 46 Ma 前发生碰撞(图 2).碰撞后,大陆岩石圈分片俯冲到青藏高原之下,使得青藏高原地壳双倍加厚并发生熔融,熔融的下地壳形成通道流,流向青藏高原东南部地区。曾经发生大地震的昆仑山和汶川所在的龙门山就位于此通道流域内。这将为西藏、汶川、尼泊尔等地区大地震发生的深部原因研究提供新思路。研究结果受到国际学术界的重视,Nature News 进行了专题报道。

|

| 图 2 欧亚大陆碰撞示意图 |

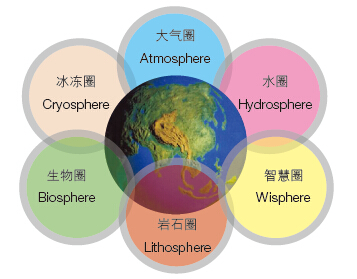

(2) 发现青藏高原是地圈与生物圈远程效应的辐散源。专项研究发现,青藏高原中部古高度在 30 Ma 前左右达到 2 500-3 200 m 高度。产生这一高度的隆升过程彻底建立了中国西高-东低的地貌格局,从而导致长江在 23 Ma 前贯通并东流入海;产生这一高度的隆升过程使得亚洲与非洲-阿拉伯的灵长类演化发生分异,为“人类起源于非洲而不是亚洲”提出新的解释(图 3);青藏高原于 4 Ma 前左右接近现代高度,进入冰缘环境,成为全球第四纪冰期动物群的辐散源,现在生活在高寒地区的北极狐、披毛犀、雪豹、盘羊都曾首先出现在青藏高原,随后向周边区域辐散。研究结果在国际上产生重要影响.Nature 新闻评述进行了专题报道,Science 以“OutOf Tibet” 对研究成果进行了专题报道。

|

| 图 3 青藏高原的隆升过程导致亚洲与非洲- 阿拉伯灵长类演化发生分异 |

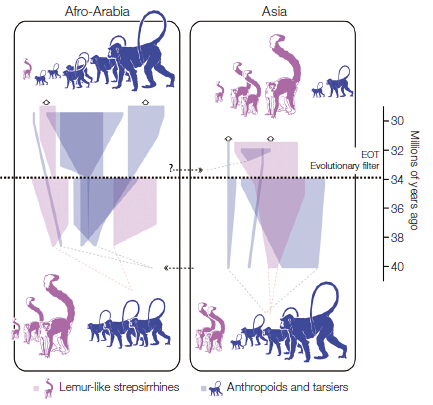

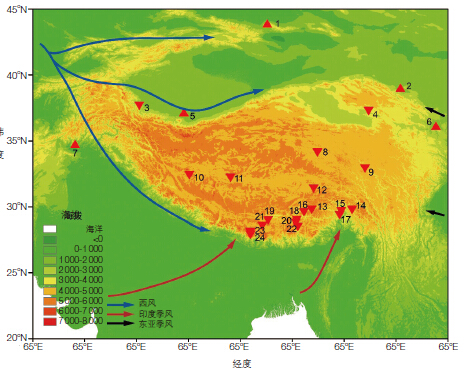

(3) 发现现代西风与季风相互作用系统在青藏高原形成后产生连锁式环境效应。专项研究发现,青藏高原曾在 16.5 ka 前(末次冰期后期)和 4 ka 前(全新世中期)发生两次由西风主控向季风主控的重大转折,这些过程导致现代西风与季风相互作用系统在青藏高原完全建立;现代西风与季风相互作用系统表现为 3 种模态,即季风模态、西风模态和过渡模态(图 4和5).这 3 种模态对青藏高原具有连锁式环境效应:首先使得降水呈现南北相反特征;这一跷跷板过程进而影响冰川、湖泊、植被格局出现明显的南北区域差异。西风与季风相互作用在青藏高原产生连锁式环境效应不仅对认识青藏高原高海拔地区环境变化特征及影响具有重要科学意义,而且对认识青藏高原的广域环境效应有重要科学意义,同时对指导青藏地区社会发展具有重要现实意义。研究成果发表后在国际上产生重大影响.Nature、Science 通过系列专题报道了研究成果。西风与季风相互作用连锁式环境效应的研究成果达到国际 TOP0.01 影响力,研究团队处于汤森路透集团所报告的“2015 年地学十大前沿领域”第五前沿领域的第一方阵。

|

| 图 4 青藏高原降水δ18O 研究站点分布图 其中N代表北纬,E 代表东经.1- 乌鲁木齐,2- 张掖,3- 塔什库尔干,4-德令哈,5- 和田,6- 兰州,7- 坎布尔,8- 沱沱河,9- 玉树,10- 狮泉河,11- 改则,12- 那曲,13- 羊村,14- 波密,15- 鲁朗,16- 拉萨,17- 奴下,18- 白地,19- 拉孜,20- 翁果,21- 定日,22- 堆,23- 聂拉木,24- 樟木 |

研究成果也产生了重大社会效应,依托专项成果形成了咨询报告、撰写了环境白皮书,并完成了青藏高原环境变化科学评估.(1) 完成的咨询报告受到西藏自治区党委的高度重视,为西藏自治区 2015-2030 的中长期发展规划提供了科技支撑.(2) 为国家外交战略服务,撰写中央外宣办《西藏的发展与进步》白皮书,利用对青藏高原生态环境的研究成果,为展示西藏生态文明建设提供了有力的科学支撑,切实发挥了智库作用。白皮书发表后,在国内外引起积极强烈反响,产生了良好的外宣效果,有力配合了党和国家的工作大局.(3) 依托青藏专项研究成果编写的《西藏高原环境变化科学评估》受到习近平总书记的高度评价——他在第六次西藏工作会议上的重要讲话,特别引用了该报告的研究成果,作为提出青藏高原生态环境保护指示的科学基础(2015 年 8 月)。

专项执行期间培养了一批杰出的青年人才(“杰青”“优青”“长江学者”特聘教授以及“万人”“青千”“百人”入选者).在发布的 2015 年中国高被引科学家榜单上,青藏专项 8 名科学家榜上有名(2016 年 1 月,世界著名学术出版商 Elsevier 发布 2015 年中国高被引学者 Most Cited Chinese Researchers榜单)。

4 对青藏高原研究、人才培养等未来部署的建议“十三五”期间,青藏专项将依托青藏高原地球科学卓越创新中心,深入开展以青藏高原圈层演化及其远程效应为主题的研究。

4.1 从大洋俯冲到大陆俯冲的圈层相互作用印度-欧亚板块碰撞是近 5 亿年来地球历史上发生的最重要造山事件,形成了青藏高原隆升,并对亚洲广阔区域产生强烈的远程构造效应。传统的板块构造理论认为,大陆碰撞意味着板块构造 Wilson 旋回的终结,但自碰撞发生以来,印度大陆持续向北汇聚,导致强烈的陆内缩短和挤出、旋转,青藏高原及周边地块自碰撞以来仍然发生强烈的变形、变质、岩浆和成矿作用。印度大陆岩石圈自碰撞以来的持续俯冲,也诱发壳幔物质与能量的强烈交换并导致岩石圈物质与结构的重组。在前期研究进展基础上,下一步研究工作的关键科学问题是:碰撞后的俯冲板块命运如何?主要研究内容:不同属性的岩石圈俯冲结构探测、俯冲板块行为与板块-地幔界面过程、大洋及大陆岩石圈俯冲的岩浆响应、大洋-大陆俯冲体系的成矿作用对比、大洋-大陆俯冲多圈层相互作用。

4.2 高原隆升过程及其环境远程效应新生代青藏高原的隆升,对浅表层圈产生了重要影响。中国大陆的宏观地貌格局在高原隆升前后有重大差异,高原隆升前,中国大陆继承了白垩纪的基本地貌和气候格局,地形在总体上呈现向西倾斜。但伴随着印度和亚洲板块发生陆-陆碰撞以来,中国大陆原来西倾的地形逐渐演变为向东倾斜,并最终形成了大型的东流水系。隆升的高原也影响了大气圈,在高原隆升之前,北半球为纬向环流控制,此时并无亚洲季风的产生;而高原隆起后,“放大”了海陆热力差异,导致亚洲夏季风的增强,改变了北半球大气环流,同时高原隆升也加强了浅表层圈的剥蚀风化,从而使更多的新鲜基岩被不断暴露和破碎,加速了化学风化作用,导致更多的大气 CO2 的消耗和新生代的全球气候变冷。高原隆升的地形屏障作用和气候变化的双重作用,也影响了动植物演替,对生物圈有重要影响。因此,高原隆升对亚洲宏观地貌格局有重要影响;同时,通过圈层相互作用,对亚洲乃至全球尺度的百万年尺度、轨道尺度气候产生重要影响。下一步研究工作的关键科学问题是:高原隆升过程如何调节亚洲地貌格局及不同尺度的区域和全球气候?主要研究内容:关键时期古地理格局及其对大气环流的影响、典型构造单元新生代重大地质-环境事件对比、高原隆升过程对不同尺度气候变化的调制。

4.3 地表多圈层作用的时空差异及其对西风季风的响应机制青藏高原隆起后使西风发生绕流并加强了印度季风的强度,全球变化通过改变和影响这两大环流及其带来的气候条件,对高原的地表过程产生了强烈的影响,并通过地气作用影响着更大范围的气候环境。已有的研究深刻地揭示了西风和季风影响区的气候与环境变化历史以及现代地表要素变化特征。然而,无论气候变化还是地表要素改变均是地表圈层作用的结果,需要进一步认识它们之间的相互联系、内在机制和更广泛的影响。下一步研究工作的关键科学问题是:地表系统如何响应西风季风的变化并对区域环境产生影响?主要研究内容:水汽来源示踪与大气环流变化机制、地表过程及其对周边气候变化的影响、地表圈层作用过程与灾害、环境变化的时空变异及其未来情景。

目前,依托于青藏专项的实施,围绕重点领域和方向已经汇集了国内最具创新活力的青藏高原研究人才,建成并充实了青藏卓越中心的人才团队.“十三五”期间,考虑吸纳国际青藏高原研究的杰出人才,进一步扩充研究团队的力量,努力建立地球科学研究领域的创新人才高地,为中科院“率先行动”计划贡献力量。

(依托单位:中科院青藏高原所、中科院地质与地球物理所)

专项点评该研究对于把握青藏高原的动态特性至关重要,这只能在地球演化历史的框架内完成。地质资料、大气环流和沉积物分布(水和空气)数据以及古生物资料对科学问题的回答起决定性作用。研究地球这方面的特性,对于人类具有重大意义。全球范围内的生态系统非常脆弱,该研究可为我们应对区域恶劣的生存条件提供信息支撑——专项的研究工作不仅极其重要,同时也非常必要。

点评专家

劳伦斯 .弗林(Lawrence Flynn) 美国哈佛大学人类进化生物学系及皮博迪考古学和人种学博物馆研究员。主要从事亚洲脊椎动物化石研究,长期重点聚焦于青藏高原南缘、印巴次大陆西瓦立克群的陆相沉积和哺乳动物化石,也对中国境内环青藏高原以及其他的新生代盆地有广泛而深入的合作研究成果。已发表学术论著 140 余篇(部),包括多篇 Nature 论文。

专项点评青藏高原拥有地球上独一无二的景观,青藏高原研究也是中国科学家所引领的前沿科学研究领域之一。专项的综合研究着重强调地球多圈层之间跨时间尺度的相互作用,进一步加强了由中国顶尖科学家引领的原创性研究,该专项有望取得理论性的突破,并将促进人类从多方面多角度了解青藏高原。研究成果将对高原及周边地区的资源开发与环境评估产生重大的影响。

点评专家

盛永伟(Yongwei Sheng) 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)地理系终身教授。主要研究方向包括遥感、摄影测量、地理信息系统及其在资源管理、环境分析及全球变化研究中的应用。盛教授在国际主要专业期刊上发表论文 40 余篇,其中包括美国 Science 杂志论文3篇。目前的研究项目有地理信息科学中的三维信息技术、北极地区 30 年来的水资源变化研究、青藏高原等寒冷地区古湖泊及现代湖泊、植被生态环境演变研究等。