人类大脑是自然界通过漫长进化而产生的最精细、最复杂、最优美和最成功的器官,脑科学是研究人、动物和机器的认知与智能的本质与规律的科学。智力的本质、创造性的来源以及理性、记性、忘性、个性、人性和决策机制等都是脑科学的核心问题,对这些问题的理解将是有效预测、干预和推迟脑衰老,并创造出具有自我学习能力的人工智能系统的科学基础。脑科学研究将拓展人类对自然和自身的认识,它对人类的知识创新、健康和幸福以及信息科学与人工智能、文化科学、社会科学、教育学、语言学等都将产生极大的辐射作用,对人类社会的进步和经济发展有深远的影响。对脑功能的破译需要在多个层次上解析脑网络系统的联结方式与规则,最终得到脑网络结构及其功能的“线路设计图”,这是脑科学的战略制高点。为了探讨脑网络图谱这一重大问题,中科院于 2012 年启动了战略性先导科技专项(B 类)“脑功能联结图谱计划”(简称“脑功能图谱”).2015 年,在中科院的统筹部署下,将类脑智能研究领域加入该专项,扩充后的专项更名为“脑功能联结图谱与类脑智能研究”,在国际上首次实现了脑科学与智能技术领域的实质性融合,为脑智科学的发展和中国脑计划的启动打下了坚实基础。

2 重要进展通过近 4 年的研究,脑功能图谱专项在感觉信息加工的神经环路及皮层下通路、情绪及抑郁症的神经环路及脑区、脑结构和智力发育、神经疾病非人灵长类动物模型、脑功能图谱研究技术等研究方向上取得了重要进展,在 Nature、Science、Cell、Nature Neuroscience、Neuron 等国际权威学术期刊上发表论文 400 余篇,产生了较高的国内外影响力。

2.1 感知觉神经环路发育、功能和疾病(1) 揭示了成纤维细胞生长因子(FGF13) 对感知觉等起调节作用的机制。发现 FGF13 是调控脑发育和智力的重要基因;观察到 FGF13 基因敲除小鼠呈现出大脑皮层和海马的组织结构发育异常,学习记忆能力受到明显损害。相关论文发表在 Cell, 并被 Neuron 杂志列为1999 年以来大脑皮层发育与疾病分子机制的主要进展之一。

(2) 研究表明,雄甾二烯酮和雌甾四烯可在个体间有效传递性别信息,从而为人类性信息素的存在提供了有力证据。论文发表在 Current Biology, 并引起媒体广泛关注,Science、Scientific American、Time 等国际知名媒体予以深度报道,该文的 Altmetric 分数(公共指数)为 266,这在该杂志历史上发表的所有文章中排名 26,跨期刊全部发表文章中排名位于前 1%。

2.2 视听觉与本能恐惧行为的神经环路机制(1) 发现控制视觉逃跑的门控机制。研究发现行为选择可以发生在视觉信号向运动信号转换的环节,揭示多巴胺能神经元和抑制性神经元组成的功能模块控制动物行为的选择;神经调质系统响应感觉刺激这一功能特点可能是人脑中一种普遍存在的神经机制,即神经调质系统接受和处理感觉刺激所携带的行为意义,进而通过调节感觉-运动神经通路,帮助动物作出相应的行为选择。相关成果以该期亮点论文的形式发表在 Neuron 上。

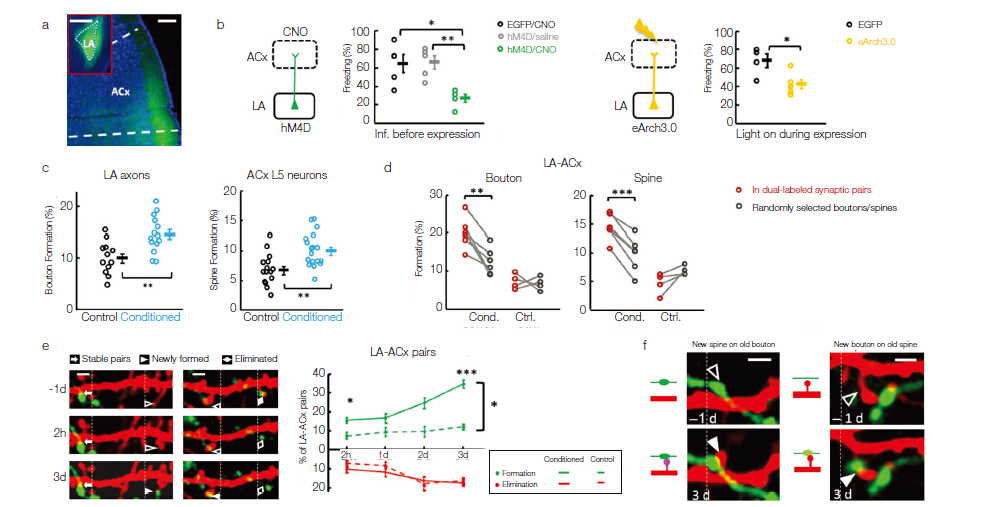

(2) 首次揭示了在听觉恐惧记忆中起重要作用的侧杏仁核-听觉皮层投射通路,及该通路与恐惧学习相关的特异性重构。此研究为研究通路特异结构的可塑性提供了新方法,对条件恐惧学习的神经环路研究是重要的补充,并且提示了成年动物大脑中新突触形成的基本规律(图 1)。

|

| 图 1 a.局部注射EGFP 顺向标记LA 的神经元,在同侧ACx 能检测到荧光标记的轴突信号.b.在LA 注射表达hM4D 的病毒图.c.在LA 注射表达eArch3.0 的病毒.d.左:训练后3 天,投射到ACx 表层的LA 轴突小结的形成比例和消失比例。右:ACx L5 神经元顶树突上树突棘的形成和消失比例.e.左:双色双光子在体成像观察LA 的轴突(绿)和L5 神经元顶树突(红).右:对照组和实验组中,LA-ACx 突触在训练后新形成及消失的比例.f.左:新的树突棘与已有的轴突小结形成新的突触。右:新的轴突小结与已有的树突棘形成新的突触 |

(1) 绘制了情感价值的神经“地图”。利用神经元活性标志分子 c-Fos 的 mRNA 和蛋白表达时辰的差异,该研究首次在大脑的多个脑区观察到了对应不同情绪的表征形式与相互作用关系,包括分离、重合与交错的编码模式。

(2) 解析了缰核在抑郁症发生发展过程中的分子和神经环路机制。缰核的过度激活所造成的对 VTA(中脑腹侧背盖区)中多巴胺能神经元的过度抑制可以解释抑郁症中快感缺失这一核心症状。在抑郁状态下,缰核中钙调蛋白激酶家族成员 βCamKⅡ 蛋白的转录、表达出现显著上调,并且这种蛋白水平的变化可以被抗抑郁药物所逆转。提示了控制和治疗抑郁症等精神疾病的基因治疗手段。

2.4 成瘾、抑郁症等脑疾病机理(1) 发现褪黑素可阻断 CDK5 基因介导的自噬和 α-核突触蛋白聚集,进而阻止 MPTP 诱导的神经毒性和帕金森病(PD)症状,有望用于帕金森疾病的早期干预。

(2) 发现多巴胺“回收”的新机制及其与可卡因成瘾的关系,发现 GDNF 信号通路 Vav2 在可卡因成瘾形成中发挥重要作用。

(3) 解析了抗抑郁药氯胺酮的脑网络作用机制,为理解抑郁症的发病机理以及治疗提供了新视角和分子靶点。

(4) 构建了抑郁症脑网络组图谱,为基础及临床神经科学的研究提供了全新的研究工具。

2.5 自我意识的神经基础首次证实恒河猴也具备识别镜子中自我的能力。提示其大脑具备自我意识的神经机制,建立的猕猴模型可用于研究自我意识的神经基础,为临床治疗自我意识的缺失提供了有用的线索。该工作填补了过去在动物认知功能演化上的空白,为自我意识的神经生物学探索了新疆域。文章发表在 Current Biology, 并被作为当期亮点作了评论,Nature、Science、ABC News、CBS News、Reuters、Discovery News、新华社、《中国科学报》和科学网等百余家国内外主流科学杂志和媒体进行了报道和转载。

3 独创性 3.1 基因编译技术及脑疾病的非人灵长类模型(1) 实现转基因食蟹猴加速传代。较长的性成熟周期是非人灵长类动物脑认知和脑疾病机理研究模型应用的一大阻碍。通过将猴的精巢组织移植到去势的裸鼠背部经 10 个月的生长后,再将部分精子通过单精子注射入食蟹猴卵母细胞,将得到的受精卵移植到假孕受体,成功获得了 2 只野生型食蟹猴和 4 只 F1 代 MeCP2 转基因食蟹猴。该工作加速了食蟹猴的精子生成速度,缩短了食蟹猴的繁殖周期,不仅对于推动非人灵长类动物模型的应用具有重大意义,而且对于青春期前的男性肿瘤患者生殖力保存具有一定的指导意义。

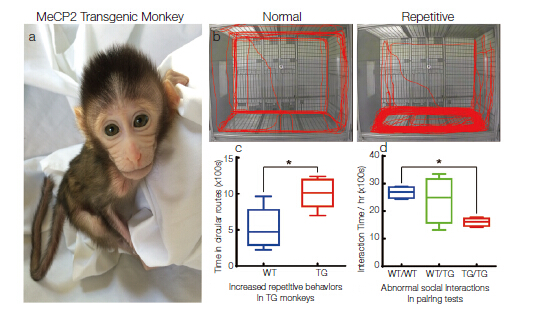

(2) 首次建立稳定遗传的转基因自闭症食蟹猴模型。通过食蟹猴 MeCP2、FMR1 等基因的转入和敲除,获得了与孤独症等神经发育性疾病相关的转基因或基因敲除食蟹猴模型,发现携带人类 MeCP2 基因的转基因食蟹猴表现出一些与人类孤独症病人的类似症状(图 2).此研究系世界首个自闭症非人灵长类模型,为深入研究自闭症的病理与探索可能的治疗干预方法提供了重要基础。研究发表在 Nature 上,国际著名新闻媒体《纽约时报》《华尔街时报》、CNN、《英国每日电讯》、 BBC等第一时间给予跟踪报道,国内新华社、中央电视台等多家新闻媒体也给予报道与专访。

|

| 图 2 MeCP2 转基因食蟹猴及其主要的行为学表型 a.新生的 F1 代转基因食蟹猴;b.动路径示踪,正常表型(左图)与重复路径(右图);c.重复刻板路径的时间统计结果,转基因组用时显著高于野生对照组;d.配对社交实验中社交时间统计结果,转基因食蟹猴表现出社交能力的异常 |

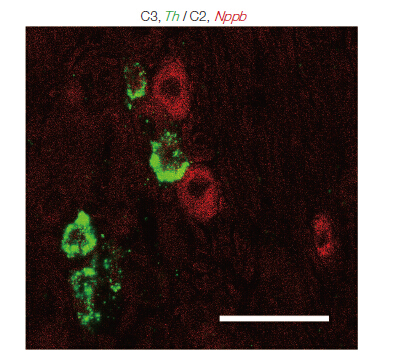

(1) 通过单细胞 RNA 测序和功能分析对躯体感觉神经元进行了新的分类。建立了单细胞转录组高覆盖检测和在体神经元电生理记录及类型鉴定技术,提出了新的躯体感觉神经元分类框架,鉴定出 10 种神经元类型(图 3)以及 14 种神经元亚类,发现了 4 种新的神经元类型以及14 种新的神经元亚类,初步确定了神经元类型的感觉功能。

|

| 图 3 双荧光原位杂交实验显示了神经元种类的特异性标志分子在背根节感觉神经元中表达及分布情况 Nppb 基因与 Th 基因分别在一类机械热伤害性感受神经元(C2) 和一类低阈值机械感受神经元(C3) 中表达。标尺:50 μm |

(2) 建立了 CRISPR/Cas9 介导的斑马鱼基因敲入技术。实现对不同神经元类型的特异性标记、活动记录和功能操纵,为研究神经元在行为中的作用奠定了基础。

(3) 建立了斑马鱼碳纤维电极检测多巴胺释放的电化学方法。为研究多巴胺能神经元的功能及其环路基础提供了工具。

3.3 建立新的双色钙成像方法对果蝇蘑菇体单个神经元的功能联结组进行了绘制,实现了光学显微镜和电镜的联合使用,进一步对蘑菇体神经元的反应特性是如何由前级的投射神经元转化而来进行了探讨。该工作对单个神经元的功能联结组作图提供了一种新的策略,并对果蝇蘑菇体中的信息传递和整合的过程提出了一种全新的视角。

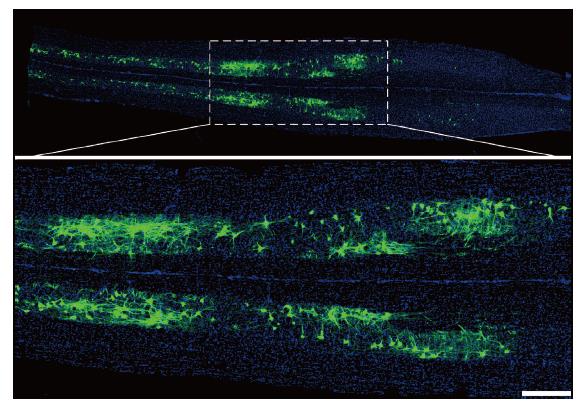

3.4 研发基于嗜神经病毒的神经环路结构与功能研究工具(1) 建立了系统的基因重组嗜神经病毒库。包括伪狂犬病毒(PRV)、单纯疱疹病毒(HSV)、狂犬病毒(Rabies virRV)、水疱性口炎病毒(Vesicular StomatitisVirus, VSV)等(图 4),构建了一系列的辅助病毒,以实现对神经环路的特异标记,并对PRV的传播机制进行了探索。

|

| 图 4 利用重组 VSV-GFP 顺行跨多突触病毒追踪小鼠大脑中海马神经元的全脑输出网络 由于 VSV-GFP 高效的顺行跨突触及超强的荧光蛋白表达能力,在海马腹侧注射 VSV-GFP 3 天后,可在脊髓中检测到被标记的大量形态结构清晰的神经元。标尺:500 μm |

(2) 在微观成像方面,研发了基于扫描光片照明的新方法和装置。现有的STORM(随机光学重构)方法由于对背景噪音敏感,通常只能用于厚度小于 1 μm 的样品。为克服此技术局限,研发的新方法和装置可实现百微米至数毫米量级的组织厚样品的超微荧光成像,并在线虫上初步验证了该技术的可行性。

4 对产业的意义 4.1 深度神经网络芯片研制(1) 提出全球首个智能处理器指令集。

(2) 设计并实现了全球首个能够“深度学习”的低功耗神经网络处理器芯片,并通过了初步阶段的全部功能测试。从部件层次破解了性能与能耗挑战,能够运行主流深度学习(MLP/CNN/DNN)算法,相比传统 CPU提升百倍性能功耗比。

4.2 资源库与平台建设(1) 建立了光感基因病毒资源库、转基因动物资源库、突触相关蛋白单克隆抗体库、基于基因定点敲进的光遗传与探针工具、Cre 依赖和非依赖的表达 TVA 和不同荧光蛋白的 AAV 和用于神经环路标记的示踪工具病毒库等多种资源库。

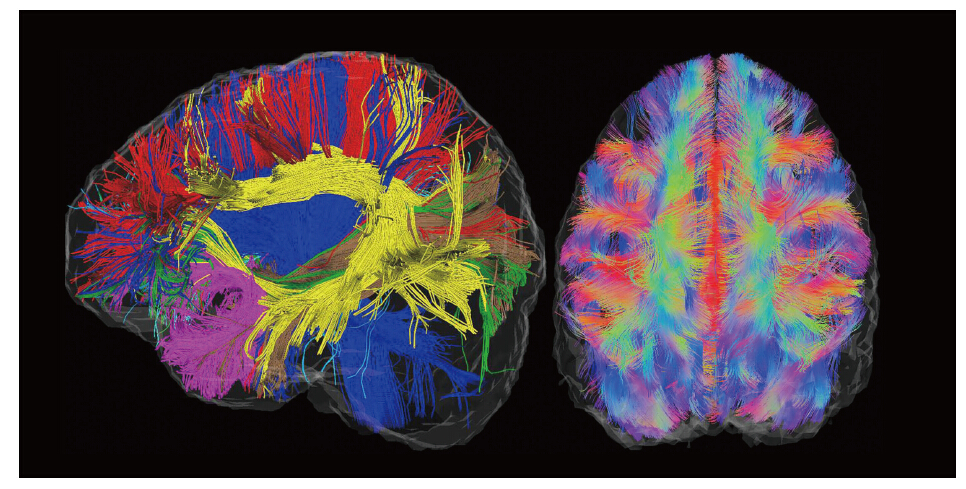

(2) 初步建立了宏观和微观成像平台(图 5)、光遗传学技术平台、病毒示踪平台技术和高效基因操作平台。

|

| 图 5 扩散谱成像技术得到的人(左图,分辨率为 2.4 mm×2.4 mm×2.4 mm)和猕猴(右图,分辨率为 1.5 mm×1.5 mm×1.5 mm)全脑白质结构联接图谱 |

(3) 启动了 iBrain 大数据云计算平台建设。主要用于脑科学各类数据的分享和计算,通过对不同来源数据的整合和共享,并依托该平台进行远程操作和计算,促进脑科学发展。

5 对我国学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议脑科学的核心问题是研究人类认知、智能和创造性的本质以及意识的起源,而人工智能学科旨在模拟、延伸和扩展人类智能。脑科学与智能技术研究是未来若干年国际科学界的研究热点和竞争焦点,抢占国际制高点的关键是整合交叉学科力量,促进脑科学与智能技术深度融合。要充分发挥中科院在相关学科领域方向的优势力量,通过顶层设计,结合脑科学与智能技术具体研究和需求,研制新型研究技术和体系;建立跨学科、跨单位的双学位研究体系,培养脑科学与智能技术复合型人才,为未来的技术发展培养和储备人才;通过对人脑高智能和高能效工作机制的解析,推动人工智能技术的发展。在中科院继续稳定支持“脑功能联结图谱与类脑智能研究”先导专项下,在现有的研究进展和基础之上进一步凝聚目标,持续性地开展科研和技术开发,并积极推进科研成果转移转化,促进脑疾病诊断与治疗技术以及智能技术的产业化。

(依托单位:中科院上海生命科学院、中科院自动化所)

专家点评众所周知,理解人类认知、思维和意识的脑神经基础是人类认识自然与自身的终极挑战。在当今科研领域,脑科学已发展成为多学科交叉汇聚的前沿科学领域,正在引领新一轮的科技与产业革命,促进人类的健康和经济社会的持续发展。对脑功能联结图谱与类脑智能的研究是脑科学的战略制高点。中科院在此制高点上启动战略性先导科技专项,表明其对脑科学的极度重视以及对世界科研大趋势的及时掌控。在过去4 年时间里,中科院在多个脑科学重大研究方向上取得了令人瞩目的突破,产生了较高的国内外影响力,例如感觉信息加工的神经环路及皮层下通路、情绪及抑郁症的神经环路及脑区、神经疾病的非人灵长类动物模型以及深度神经网络芯片等人工智能技术。同时,中科院还在 Nature、Science、Cell、Nature Neuroscience、Neuron 等国际权威学术期刊上发表多篇具有影响力的论文,不仅证明了其在脑科学研究领域的国际一流实力,而且还为国内其他科研单位树立了积极正面的榜样,取得了良好的社会效应。基于多年来的研究积累和新技术的发展,脑科学在基础和应用上正在酝酿着重大的突破。因此,美国、欧盟和日本等国家均提出了国家层面的脑科学计划,将脑科学作为前沿科学领域的重中之重予以支持。中科院通过在脑科学领域获得了出色的科研成果奠定了其国际领先的地位,加之其丰富的政策制定经验,必然能为即将启动的中国脑计划提供坚实的基础。

点评专家

王玉田(Yu Tian Wang) 加拿大皇家科学院院士,加拿大英属哥伦比亚大学医学院终身教授,加拿大BC和Yukon省心脏病和脑中风研究基金会首席科学家,中华人民共和国国务院侨务办公室海外专家咨询委员,中科院海外评审专家,中国自然科学基金海外评审专家,中国长江教授海外评审专家.2001-2011年任美国霍华德休斯医学研究所国际研究员。王玉田院士是国际著名神经生物学家,在突触的研究、学习与记忆、脑重大疾病(尤其是脑中风)等多个研究领域均作出了突出的贡献。

专家点评2013 年,美国总统奥巴马宣布成立“推进创新神经技术脑研究计划”(简称“脑计划”).而中科院早在2012 年已经成立了战略性先导科技专项“脑功能联结图谱计划”,体现了中科院领导和科学家的战略眼光和对国际前沿科学问题的把握能力。执行4 年来,该专项在不同研究方向上取得了卓越成绩。美国“脑计划”实施初期的重点在于发展新的工具,而“脑功能联结图谱计划”已经在病毒示踪工具、非人灵长类遗传操作模型、新的影像记录工具和大数据分析等关键技术平台的建立方面取得了重要进展。基于已经建立的平台,取得以下几项重要成果:(1) 首次建立了非人灵长类转基因自闭症模型;(2) 发现了取支持视觉认知基本单元的拓扑学定义的脑功能联结组证据;(3) 绘制了情感价值的神经“地图”;(4) 证实了潜在影响性别观念的人类性激素;(5) 首次证实恒河猴也具有自我认知能力;(6) 揭示了恐惧反应相关神经环路;(7) 发现抑郁相关新的分子机制和癫痫发作新途径;(8) 发现了调控人类智力相关脑区发育的基因。

通过进一步凝练方向和团队协作,该先导专项将会对中国脑计划的实施打下坚实基础。同时,建议可将高校的研究者纳入到该团队中。脑功能联结图谱计划目前仅聚焦于脑科学研究,而近年来美国重新重视对系统生理学的研究,特别是神经系统和周围组织间的相互作用,如脑和肠道、神经和免疫系统相互作用等。我个人认为这种整体心- 身相关交流,与中国传统中药理念相符合,应当作为未来中国脑计划优先发展方向之一。

点评专家

马秋福 美国哈佛医学院神经生物学教授,1987年毕业于复旦大学,1994年于加州大学洛杉矶分校获得博士学位。加州理工学院David Anderson教授研究组博士后研究出站后,成为哈佛医学院神经生物学系和达纳法伯癌症中心助理教授,并于2011年成为全职教授;2000-2004年,作为皮尤学者(Pew Scholar).其课题组前期的研究中,主要确定了调控躯体感觉神经环路形成的关键转录因子。近年来,其课题组在痛觉和痒觉相关脊髓微环路机制研究方面取得重要进展,成果为躯体感谢信息加工门控理论提供了关键证据。