长期以来,我国主要关注近海的研究与开发,忽略了对深海大洋的探测与研究,导致我国海洋科技的支撑能力远不能满足国家建设海洋强国的战略需求。党的“十八大”报告明确提出“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”.因此,走向深海大洋,提高探索和认知海洋的能力,是开发利用海洋和综合管控海洋的基础和保障,是建设海洋强国的首要任务。我国实施海洋强国战略的最大挑战在西太平洋,西太平洋拥有全球最复杂的环流系统,是暖池的中心区域,是黑潮(一支高温、高盐的西边界流)的发源地。西太平洋拥有全球最深的海域,海底地质过程活跃,海底环境复杂,有丰富的海山和热液系统。另外,西太平洋还是全球海洋生物多样性最高的区域。

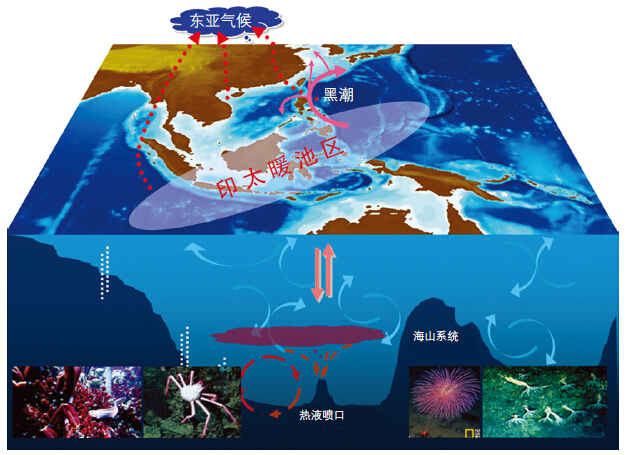

因此,2013 年中科院启动了战略性先导科技专项“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响” (简称“海洋专项”).海洋专项以热带西太平洋海洋系统为主要研究对象,从“海洋系统”的视角开展综合性协同调查与研究,以期在“西太暖池”对东亚及我国气候的影响机制、邻近大洋影响下的近海生态系统演变规律、西太平洋深海环境和资源分布特征等领域取得突破性、原创性成果,促进我国深海研究探测装备的研发与应用,显著提升我国深海大洋理论研究水平,为我国海洋环境信息保障、战略性资源开发、海洋综合管理、防灾减灾提供科学依据(图 1).与此同时,打造一支国际先进水平的深海科学研究与技术研发创新团队,促进我国深海高新技术进步,实现海洋科技跨越发展,为建设“海洋强国”提供科技支撑。

|

| 图 1 海洋系统研究示意图 |

围绕“热带西太平洋海洋系统物质能量交换过程”这一研究核心和关键科技问题,海洋专项设立了 4 个子项目:(1) 主流系与西太平洋暖池变异机制及其气候效应,(2) 黑潮及其变异对中国近海生态系统的影响,(3) 深海海洋环境与生态系统,(4) 深海探测设备研发.2015 年按照中科院对 A 类战略性先导科技专项的总体要求,进一步聚焦到七大重点任务:(1) 海洋环境保障系统及其在印太大洋关键区示范,(2) 西太平洋主流系观测网构建及在海洋环境和气候预报中的应用,(3) 近海生态灾害成因分析与应对措施,(4) 海洋牧场生态安全与环境保障,(5) 深海系统探测与技术体系建设,(6) 深海微生物资源的综合利用,(7) 深海设备研发与应用。

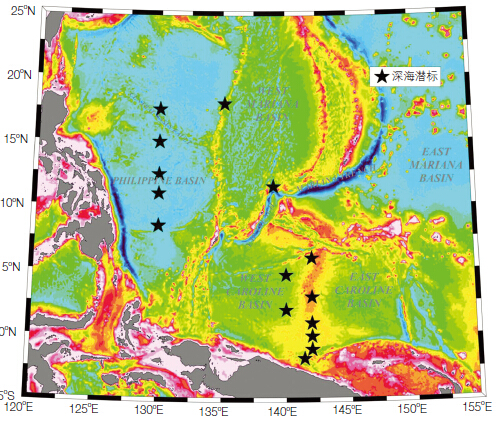

2 阶段性进展 2.1 大洋深海观测能力实现跨越式发展(1) 国际上首次在热带西太平洋开展大规模潜标观测。构建包含 18 套全水深潜标的国际最大规模西太平洋边界流和赤道流系观测网(图 2),实现对西太平洋边界流和赤道流系流量和流速及其结构的长时序连续观测,为系统、定量化地研究热带西太平洋海洋环流对暖池变异的影响、深层环流特征及与大尺度环流的关系以及深层水体混合及其对环流变异的影响等重大科学问题,提供国际上前所未有的长周期、多水层、高频率的全海深科学实测数据,专项奠定了我国在全世界对该海域观测研究的核心地位。

|

| 图 2 西太平洋边界流和赤道流系观测网 |

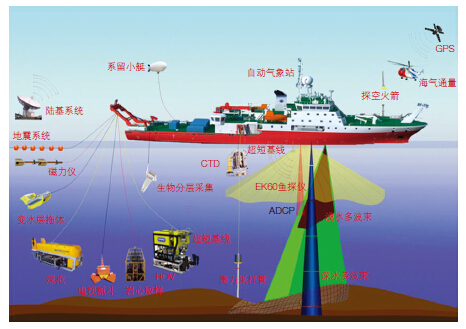

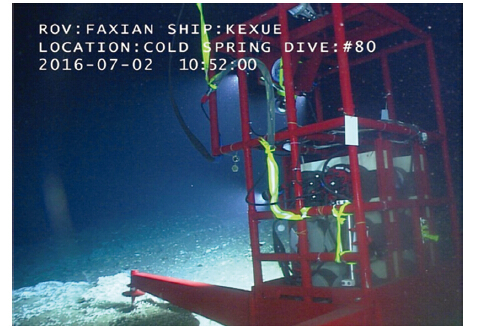

(2) 建成国际一流水平的深海探测与研究综合平台。依托“科学”号海洋综合科学考察船(图 3),通过自主探索与实践,在国内首次建立了宏观与微观、走航与定点、梯度与原位相结合的深远海环境探测技术体系,突破了 10 000 m 深海定点探测、6 000 m 深海探测与采样、4 500 m 深海精准探测与取样、1 000 m 水体剖面走航探测、深海 30 m 长沉积物取芯和 20 m 长岩石取芯等关键技术,具备立体同步精准开展深海地形地貌、海底环境、水体环境的综合探测和样品采集的能力,整体达到了国际先进水平。构建深海原位长期连续监测和现场原位实验平台(图 4),成功实施极端环境生物适应性原位培养实验,真正实现“室内模拟实验→海洋移动实验室→深海原位实验室”的跨越。深海探测与研究平台体系建设研究集体获得 2015 年中科院杰出科技成就奖。

|

| 图 3 “科学”号海洋综合科学考察船 |

|

| 图 4 深海多点视频监测与化学探测长期观测系统 |

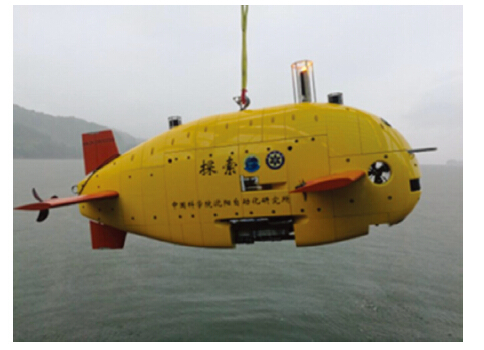

(3) 成功构建深海自主连续观测平台。水下滑翔机、自主水下潜器(AUV)(图 5)等海洋自主连续观测平台实施试验性应用,大幅提升基于我国自主研发设备的海洋环境信息实时快速获取效率和能力。三台“海翼”水下滑翔机在西北太平洋强流区海域成功完成高精度观测应用,获得了 343 个垂直剖面多参数观测数据。探索 4500 AUV 在南海下潜作业,获取了大面积冷泉区精细地形地貌图和数千张海底高清影像照片。探索 1000AUV 海上连续工作 7 天,最大工作水深超过 800 m, 创造了我国 AUV 水下连续工作时间最长新记录,达到了国际先进水平。

|

| 图 5 4 500 m 级深海热液探测 AUV 系统 |

(1) 引领西太平洋边界流与气候相互作用研究,历史性地确立中国主导和领跑国际热带西太平洋前沿研究的地位。研究了赤道太平洋冷舌区强混合过程的存在性,揭示了强混合过程的发生规律,该成果可为厄尔尼诺( El Niño )和南方涛动(ENSO)机理研究和数值模式改进带来重要启示。相关成果在 Nature Communications发表。专项研究团队牵头撰写的 Pacific westernboundary currents and their roles in climate(《太平洋西边界流及其气候效应》)评述文章在 Nature 正式发表,这是 Nature 首次发表有关太平洋环流与气候研究的评述性文章,也是中国科学家在该杂志发表的首篇海洋领域综述文章。

(2) 揭示了黑潮对我国近海典型海域生态系统的影响及其关键过程,深化了对我国近海生态灾害成因与过程的科学认识。通过对黑潮和中国近海环境的协同研究,构建的数值模式准确模拟了黑潮分支对长江口邻近海域生态灾害多发区的影响,表现出了目前其他模式所不具有的模拟能力,相关成果在 JGR、JPO 等 JCR 分区一类期刊发表。围绕近年来对我国近海有严重影响的有害藻华和水母暴发等生态灾害,在系统总结前期相关研究成果的基础上,揭示了南黄海绿潮的来源与早期发展过程,提出了绿潮早期发展过程的概念模型,阐明了水母暴发的关键过程、受控机理、生态环境效应和发展趋势。

(3) 首次提出光滑洋壳俯冲更易于引发灾难性大地震的颠覆性理论。研究人员首次发现有大地震发生的俯冲断层较蠕变滑动的俯冲断层强度更弱,并提出俯冲洋壳的粗糙程度控制着俯冲断层的强度及地震活动性,光滑的俯冲洋壳导致更弱的断层并可产生大的地震。该研究成果为认识大地震发生的地质条件提供了崭新的思路,对了解俯冲断层大地震的物理机制与地震和海啸的防灾减灾工作有重要作用,相关研究成果已在 Science 上发表。

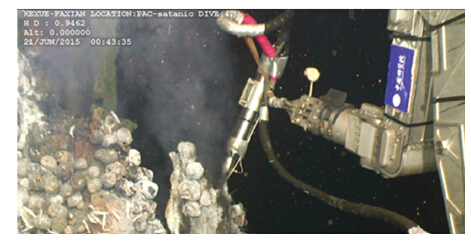

(4) 实现了深远海环境和生物多样性新认知,奠定了我国自主开展深海综合科学研究的基础。在国际上率先开展热液喷口流体温度梯度原位探测,在马努斯热液区探明 20 余个热液喷口(最高温度 344℃),使用自主研发的深海热液喷口流体温度梯度仪和拉曼光谱仪获得了热液喷口周围温度梯度分布和物质成分数据(图 6).发现深海大型生物 1 个新科、3 个新属、23 个新种,其中 1 个新科为在甲壳动物围胸总目铠茗荷目(Scalpelliforms)中新建的原深茗荷科(Probathylepadidae Ren & Sha, 2015) ,这是在甲壳动物围胸类中首次以中国人发现并定名的科级分类单元(图 7)。

|

| 图 6 深海原位激光拉曼光谱探测系统对黑烟囱(280℃)喷出流体开展原位探测 |

|

| 图 7 冲绳海槽热液区新的大型生物 |

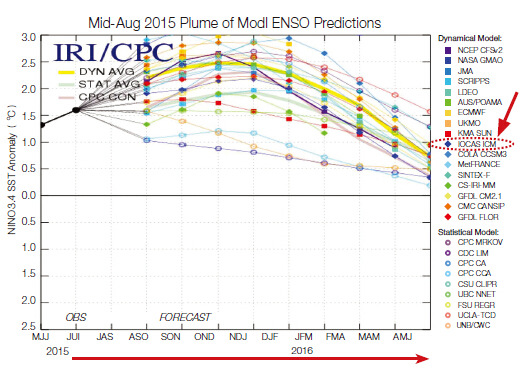

(1) 自主研发 E N S O 预测模式实现 E l N iño 事件实时预报。自主研制的 IOCAS ICM(Institute ofOceanology, Chinese Academy of Sciences IntermediateCoupled Model)模式已被收录于美国哥伦比亚大学国际气候研究所(International Research Institute for Climateand Society(IRI),Columbia University)作集成分析和应用(图 8),这是首次以我国国内单位命名的海气耦合模式为国际学术界提供 ENSO 实时预报结果。

|

| 图 8 IOCAS ICM 在国际网站发布 ENSO 预报 |

(2) 建立有害藻华应急处置技术体系。针对我国近海赤潮灾害,从理论研究入手,研发出具有自主知识产权的改性粘土应急处置技术,解决了影响黏土治理赤潮的关键瓶颈问题,提高了改性黏土对微型藻华生物的去除效率;围绕“保障重点工程”“保护景观休闲水域”“保障重大活动”三大任务,将该技术在我国近海进行推广.2015 年度,该技术应用于广西防城港核电站冷源取水海域球形棕囊藻藻华的应急处置,为近海核电冷源用水提供了安全保障。

(3) 建立了基于生态系统的海洋牧场管理模式,助推海洋农业发展。确立了“生态优先,先场后牧”的发展理念,通过生态位互补,多种类搭配,构建海洋生态立体混养系统,建立了“藻贝参”“藻鱼参”生态增养殖模式。构建管控指标覆盖人、船、海洋环境、养殖环境、海生生物等全部生产要素,形成了无缝化、全信息的现代化海洋牧场管理体系。构建了基于物联网的产业链无缝化、全信息质量安全溯源系统平台,实现“从海洋到车间,从苗种到产品”的加工产业链,为养殖户提供产品质量控制、产品信息追溯、风险预警、生产信息分析等多种服务(图 9)。

|

| 图 9 海洋生态牧场示意图 |

21 世纪人类已进入全面开发和利用海洋的新时代,海洋已成为当今世界各国在政治、经济和军事等重要领域展开竞争的战略空间,直接关系到国家主权、生存和发展。我国海洋科技事业正处于快速发展的大好时机,机遇与挑战并存,为实现建设海洋强国的战略目标,需要加快制定实施我国海洋科技发展战略。

3.1 创新组织机制,优化海洋领域布局面向国际前沿、国家重大需求和国民经济主战场,按照“陆海统筹、近海大洋统筹、科学与技术统筹、科技与社会发展统筹”的发展思路,聚焦近海环境、深海大洋、海洋资源三大领域,以重大产出为导向,以强化技术能力为支撑,以创新管理模式为手段,加强国内创新单元海洋科技力量的整合,调整优化海洋研究布局。重点关注:海洋与气候、生态系统健康、生物资源开发利用、大洋与近海相互作用、陆海相互作用、生物多样性、碳循环、生物地球化学、热量传递、海洋地质过程、战略性资源开发、深部生物圈、极端环境、化能合成生态系统等方向。

3.2 发展先进技术,提高自主创新能力始终围绕“增强海洋科技创新能力与国际竞争力,构建国家海洋科技创新体系”这一中心,着力提高海洋科研水平,培育海洋关键核心技术创新能力,突破制约我国海洋科技创新的薄弱环节,前瞻部署战略问题和前沿技术研究;深化近海,拓展远洋,强化保障,支撑开发;突破近海生态环境可持续发展、深海资源探测与开发、海洋立体综合观测系统等一批关键技术,形成多层次有机融合的战略部署,并加速实现相关成果产业化、业务化,为建设海洋强国奠定基础。

3.3 完善资源配置,稳定支撑科学发展具有国际视野的综合性国家级海洋科研机构,应该拥有大型海洋装备并且具有研发和更新的能力,具有开展深海和大洋研究的能力,具有开展长期研究的能力,具有综合交叉、系统集成的能力,具有大数据处理的能力,对全球海洋和区域海洋的问题具有比较透切的认识和理解。因此,应加大海洋科技投入,支持重点科研机构的建设、设备更新和运行经费,加强综合性海洋科学调查和考察,建设卫星地面站,加强卫星海洋信息的研究开发和应用,加强海面和水下浮标观测,继续支持一批海洋科学实验室的建设,改善技术装备,加强运营管理,提高使用效率。

3.4 强化团队建设,构建创新人才高地人才培养与建设是海洋科技发展的战略核心,强化团队建设,构建创新人才高地,应从以下4方面着力提高。

(1) 在制度和政策层面,建立有利于造就人才的机制,为人才的成长和发展造就良好环境。

(2) 培养和造就海洋科技人才尤其是领军人才,不断壮大海洋科技的研发力量。

(3) “引进来”和“走出去”,以人才为载体,促进海洋科技创新水平的提高。

(4) 注重人才的创新能力和综合素质的培养,努力激发人才的积极性、主动性和创造性,重视协同创新,建成一流科技智库。

3.5 实施专项驱动,推进科技跨越发展做好海洋科技规划,实施“中国海洋科技行动计划”,围绕中国重点海洋科技的主要研究领域,部署重点项目,开展长期的观测和研究,制定总目标和分阶段目标,特别要在海洋高技术领域部署重大专项。针对不同研发任务的特点和规律进行全链条创新设计,目标具体、边界清晰、周期明确,一体化组织实施,强化项目、人才与基地建设的统筹,加强中国海洋创新体系建设,建立有效促进海洋科研、教育和企业的产学研联合机制,推动中国海洋科技创新能力的整体提升。

专家点评由于气候变化和人类活动的多重压力,中国正在经历海洋生态系统剧烈、消极的变化。而海洋生态系统对中国庞大沿海区域的社会、经济可持续发展至关重要。中科院海洋所聚焦于海洋生态系统演替机制,在近海环境恶化的原因和潜在机制,生态系统的结构和功能,海洋灾害的预测、恢复和缓解等方面已经成功取得多项研究成果,例如有害藻华(赤潮)和水母暴发。另外,中科院海洋所依托“科学”号科考船构建国际一流的海洋综合探测体系,无疑为中国探索深海,参与并领导海洋学/ 气候、海洋地质及生物多样性领域的国际重大科研项目提供了机会。

点评专家

John Gunn 全球海洋观测系统(GOOS)联合主席,澳大利亚海洋科学研究所所长,澳大利亚国家海洋科学委员会和综合海洋观测系统董事会成员。在海洋生态渔业、沿海系统、海洋物理和化学、大气化学和气候科学等海洋研究领域具备丰富的管理及发展战略经验。作为澳大利亚南极计划的首席科学家,在发展“澳大利亚南极科学战略计划2011-2021”中发挥了关键作用,并曾在CSIRO海洋和大气研究所任副所长。发表过150多篇同行评议的出版物、文章和报告,并在超过100场会议及研讨会上作大会报告,在表层鱼类生态学和海洋生物学观测技术的发展和系统领域具有国际声誉。