物质在纳米尺度下表现出的奇异现象和规律将改变相关理论的现有框架,使人们对物质世界的认识进入到崭新的阶段,孕育着新的技术革命。纳米技术向纳米产业制造技术的跨越将加快我国从纳米科技大国向纳米科技强国的发展进程,促进相关战略新兴产业的发展.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》指出,纳米科技是我国“有望实现跨越式发展的领域之一”。

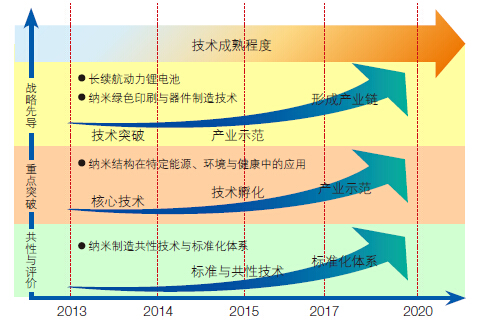

2013年7月,中科院启动了战略性先导科技专项(A 类)“变革性纳米产业制造技术聚焦”(以下简称“纳米先导专项”),围绕国家重大需求、争取突破和提升核心技术、培育新兴技术,专项在以下 3 个层次进行部署。

(1) 战略先导纳米技术。面向新能源和先进制造领域,部署基于纳米技术的项目一“长续航动力锂电池”和项目二“纳米绿色印刷与器件制造技术”。

(2) 重点突破先导纳米技术。基于已经具有先进水平和显著产业影响的核心技术,部署项目三“纳米结构在特定能源、环境与健康领域中的应用”。

(3) 纳米制造共性与评价技术。围绕对纳米产业应用有重要影响的关键和共性技术,部署项目四“纳米制造共性技术与标准化体系”。

2 已取得的进展为了实现纳米技术对重要产业领域跨越式发展的推动作用,需要从科技研发、集成示范、推广应用以及后续升级等方面进行强化支持,重点攻关。纳米先导专项围绕核心技术和技术突破,部署创新链和产业链,建立支撑体系,推动产业制造技术的重大进步和变革,力争成为实现“中国制造 2025”的关键突破点。

纳米先导专项执行 3 年来,围绕先导总体目标、科技路线图和关键技术突破(图 1),明确各年度工作计划和节点考核指标,加强动态测评和第三方测试,严格过程管理,已全面完成预定的专项节点目标,部分技术指标已经达到世界先进水平。专项在推动中试和产业示范过程中,加强关键技术成果专利申请,逐年构建和优化专利布局,为集成攻关和产业链的构建奠定了坚实的基础。主要进展体现在以下 4 个方面。

|

| 图 1 “变革性纳米产业制造技术聚焦”先导专项科技路线图 |

第三代锂离子电池将现有锂离子电池的负极石墨碳材料升级为硅基负极。同时,近年来具有放电比容量达 300 mAh/g 的富锂锰基正极材料的出现,为研制出第三代具有 350-400 Wh/kg 高能量密度锂离子电池带来了曙光。

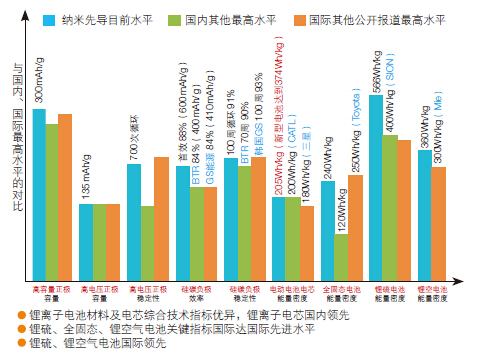

纳米先导专项围绕高能量密度动力锂离子电池的正级、负极、隔膜、电解液、导电添加剂等关键材料和电池制造技术开展协同攻关,技术指标达到国际先进水平,关键技术完成中试(图 2).中科院宁波材料所、中科院物理所等单位组成的团队联合攻关,研制了一款软包锂离子电池,采用纳米硅碳材料作为负极、富锂材料作为正极、5 V 电解液、耐高电压隔膜,单体锂离子电池容量为 24 Ah, 其质量能量密度达 374 Wh/kg, 体积能量密度达 577 Wh/L.高容量硅负极材料已与江西紫宸科技有限公司建立战略合作关系,并在企业建成中试放大研究基地,已掌握 500 kg 每批次规模化制备能力,研发的材料已进入企业产品供应链,被送往多家企业进行测试并有望在 2017 年导入产品;高容量富锂正极材料已进入中试阶段,成立了宁波富理材料科技有限公司;电解液、隔膜等也已初步解决了在高电压材料体系中使用的稳定性问题,正在进行放大集成。同时,全固态电池能量密度、锂硫电池能量密度、锂空电池能量密度等关键技术指标处于世界先进水平。

|

| 图 2 新材料体系锂离子电池及下一代高能量密度金属锂电池关键材料的研发处于世界先进水平 |

绿色印刷产业链技术,从源头解决污染排放问题传统印刷产业链中从版基制造、印刷制版到印刷油墨都面临严峻的环境压力,成为制约其可持续发展的关键瓶颈之一。绿色印刷项目团队建立了包括绿色版基、绿色制版和绿色油墨的完整绿色印刷产业链技术,并拓展应用于印刷电子、3D 制造等战略新兴产业(图 3)。

|

| 图 3 世界首条纳米绿色版基示范线(左)与绿色制版中心(右)局部图 |

(1) 绿色版基关键技术。突破国际上通用的电解氧化版基生产工艺,利用纳米功能涂层材料在铝版基表面形成特殊微纳结构和亲水特性,发展了纳米绿色版基制备技术,从根本上解决了电解氧化过程产生的高耗能和高污染问题。

(2) 绿色制版关键技术。突破传统印刷制版感光成像的技术思路,通过纳米转印材料和纳微米结构版材对表面浸润性的调控,发展出无需曝光冲洗的纳米材料绿色制版技术。如同数码照相对胶卷照相的革命一样,纳米绿色制版技术具有工艺简洁、操作方便、成本低廉等多方面优势,是目前最环保的印刷制版技术。

(3) 绿色油墨关键技术。为解决目前塑料包装印刷使用甲苯等溶剂油墨引起的食品安全问题,成功开发出环保型塑料凹印油墨,获国家环境保护部“中国环境标志产品”证书和科技部“国家重点新产品”证书,并通过美国 PANTON 公司检测鉴定。

(4) 纳米绿色印刷制造技术的拓展。突破传统电路蚀刻制造工艺,成功研发出绿色、低成本的纳米绿色印刷电子技术,并主持相关国际标准的制定;印制的电子票卡在全国科技活动周、APEC 会议和地铁票卡等市场成功应用。

2.3 纳米限域的单铁催化剂应用于天然气直接制乙烯取得突破专项研究团队取得了具有重大应用前景的原创性学术成果。以储量相对丰富和价格低廉的天然气替代石油生产液体燃料和基础化学品是学术界和产业界研究和发展的重点。然而,具有四面体对称性的甲烷分子是自然界中最稳定的有机小分子,它的选择活化和定向转化是一个世界性难题,被誉为是催化乃至化学领域的“圣杯”。

中科院大连化学物理所团队研究纳米限域的单铁催化剂应用于天然气直接制乙烯取得突破,将具有高催化活性的单中心低价铁原子通过两个碳原子和一个硅原子镶嵌在氧化硅或碳化硅晶格中,形成高温稳定的催化活性中心;甲烷分子在配位不饱和的单铁中心上催化活化脱氢,获得表面吸附态的甲基物种,进一步从催化剂表面脱附形成高活性的甲基自由基,在气相中经自由基偶联反应生成乙烯和其他高碳芳烃分子,如苯和萘等。

与天然气转化的传统路线相比,该研究彻底摒弃了高耗能的合成气制备过程,碳原子利用效率达到 100%.该研究成果发表在 Science 后,国内外多家科学杂志和新闻媒体以“改变世界的技术”为题进行了报道。该项目已经与中国石油天然气集团公司及沙特基础工业公司达成合作协议,建立研发基地,推动该项目的产业化。

2.4 若干纳米产业制造技术取得技术突破,部分实现产业示范(1) 先进制造领域。中科院福建物质结构所研究团队在国内首次突破了可连续打印的三维物体快速成型关键技术,研发出具有自主知识产权的连续打印数字投影 3D 打印原理样机,突破 3D 打印钛合金强韧、高疲劳性能这一国际难题。中科院苏州纳米所研发的嵌入式纳米材料印刷金属网栅柔性透明导电膜,其导电性比传统 ITO 柔性透明导电膜高百倍以上,研发团队与国内触摸屏龙头企业“欧菲光”合作,实现新型金属网栅触摸屏的批量化生产;苏州纳米所研究团队开发压电式高密度多喷口实验型 MEMS 喷墨打印头,解决了多年阻碍我国喷墨打印产业发展的瓶颈问题;突破了氮化镓基蓝光激光器的关键技术,研制成功输出功率大于 1W 的蓝光激光器,成立了苏州纳睿光电有限公司推进 GaN 基激光器的产业化,目前产品已经上市。上海微系统所研究团队研制的 TiSbTe 新型相变材料,和传统 GeSbTe 材料相比,其操作速度可提升一个数量级且操作功耗可降低 80%.专项在材料、工艺、设计和器件结构方面获得多项自主创新技术。

(2) 能源与环境领域。中科院化学所在国际上首次提出了有机无机纳米杂化技术用于含蜡原油的降凝降黏,设计合成了一种新型纳米降凝剂及其生产和应用工艺,并在任京线、石兰线等输油管线上正式使用,已为国家节支超过 1.7 亿元,并获得 2013 年美国工程师学会全球管道奖。国家纳米科学中心与中科院过程工程所的纳米环氧复合材料电绝缘性能等关键指标均达到国家标准,电网防污闪涂料建立生产能力为 200 吨/年的中试线;中科院化学所建立集中式(100 吨/日)和分散式(300 升/日)的光催化/吸附一体化微污染水净化工艺及设备,完成内蒙古多地牧区及湖南、宁夏、山东等地饮用水净化现场示范,已为超过 2 000 人的饮水安全提供了保障。

(3) 医疗健康领域。中科院上海药物所研究团队将我国拥有自主知识产权的非腺苷类治疗乙肝的创新药物异噻夫定制成纳米混悬剂型,将其口服生物利用度从 4% 提高到 27%,作为化学药品 1.1 类新药,已获得临床批件。中科院生物物理所注射用前列地尔胶束应用胶束技术建立纳米微粒给药系统,作为我国第一个胶束制剂获得临床批件,现已进入 II 期临床试验。国家纳米科学中心团队将微流控纳米免疫检测芯片应用于 AFP(甲胎蛋白)、CEA(癌胚抗原)的联合检测中,芯片产品已经进入临床报批程序。中科院生物物理所研究团队成功研制全球首张结核分枝杆菌全蛋白质组芯片和相关仪器,为疫苗、药物的研发提供了有力的工具。

3 独创性围绕纳米先导专项的总体目标,针对在新能源动力汽车、绿色印刷、能源、健康等领域的国家重大需求和行业迫切需要解决的关键技术问题,通过纳米材料的界面(组成、结构及电荷)调控,解决能源和环境中的关键问题,实现相应纳米材料的规模化生产和应用,推动相关行业的发展。

在研发动力电池的过程中,过去 3 年团队初步解决了高容量正极材料在循环过程中的结构稳定性问题、电压衰减问题;初步解决了高电压正极材料在循环过程中与电解液的匹配性问题、界面稳定性问题及过渡金属离子迁移问题;解决了硅基负极材料在制备及使用过程的体积形变控制问题、界面稳定性问题等;自主开发了锂离子动力电池自动化制造装备。

针对印刷制造产业的未来发展,中科院化学所研究团队通过纳米材料和印刷技术的创新研究,实现了纳米尺度精细图案和功能器件的印刷制备,进一步将绿色印刷技术从传统的纸质产品拓展到印刷电子、光子器件,这将从根本上解决传统制造行业由于曝光蚀刻工艺造成的严重环境污染,推动众多重要产业的技术变革和绿色发展.2016 年,宋延林研究员获得亚洲化学学会联合会“Distinguished Contribution to Economic Advancement”奖,以表彰其将相关化学应用成功转化并推动经济发展。包信和及其团队近年来在甲烷直接转化制取烯烃和高值化学品以及煤经合成气直接高选择性制备化学品等研究中取得突破,提出了未来天然气和煤等高效、清洁转化利用的新途径,2016 年获得由国际天然气转化委员会颁发的“天然气转化杰出成就奖”.该委员会主席、荷兰科学家 Krijn de Jong 教授评价认为:“相关工作是对近百年来碳一催化概念的一个重要突破,必将会引领该领域发展的新方向”。

此外,先导研发团队在材料制备方法、加工制造技术和产业合作模式方面的创新,推动了纳米技术在能源环境、先进制造和医疗健康等方面的应用。

4 对产业的意义纳米先导专项所设置的任务,面向国家重大需求、面向骨干行业关键需求、面向市场需求,制定精密的专利布局战略,在产业链的关键技术环节取得突破,相关专利成果很快就获得了企业和市场的认可。据纳米先导专项办公室统计,与纳米先导专项通过签署协议等方式开展实质性合作的企业已达 73 家。企业投入研发资金、成立联合实验室、为专项成果建立中试基地,直至建成新的生产线等,为纳米产业制造技术走向产业化奠定了坚实的基础。合作企业中既有德国巴斯夫、沙特基础工业公司等国际知名企业,也有中国石油天然气集团公司、国家电网等国企,更有一批江西紫宸科技有限公司、南昌欧菲光、中芯国际等行业领先企业,技术应用也直接催生了中科纳通、苏州纳睿、北京纳迅等一批高技术企业,带动了企业对纳米技术的投资,并创造了更多就业机会。

在纳米先导专项的整个发展过程中,专项团队围绕动力锂电池、纳米绿色印刷和印刷电子、纳米银生物学效应等,与国内和国际标准化组织密切联系和沟通,已经初步建立了纳米技术的标准化体系框架;也初步建立了纳米材料的环境健康和安全评价标准和规范体系,为纳米技术的长远健康发展提供了必要保障。

5 对国家学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议(1) 优先发展进步快、发展空间大的纳米技术。纳米技术是非常重要的研究领域,纳米先导专项与“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念非常契合:纳米绿色印刷积极推动传统印刷技术向“绿色化、功能化、立体化、器件化”发展;动力锂电池的新材料、新技术制造更高效率的动力电池,注重能源利用效率;纳米催化甲烷无氧制乙烯等领域的创新,在国际上被认为是颠覆性技术突破。在纳米先导专项研究的基础上,2016 年各研究团队已经进一步承担国家重点研发计划,包括“纳米科技”“新能源汽车”等重点专项。

(2) 纳米技术未来要提倡“纳米+”的发展模式。一方面推动纳米科技广泛关注的重大基础问题的突破,实现科学卓越;另一方面积极推进纳米技术在不同领域的变革性产业应用,服务于国家和社会的重大需求。专项将进一步围绕国家重大需求和企业关注的关键技术问题,组织我国纳米科技的研发力量,选择重要领域的核心和关键技术开展研究,在新材料、新的元器件、新系统及集成等领域提供创新基础,加强与国家重大产业的衔接,加强纳米技术与国防科技方面的融合,为高质量实现“中国制造 2025”贡献力量。

(依托单位:国家纳米科学中心)

专家点评高能量密度锂离子电池及金属锂电池是目前先进电池领域重要的研究方向,该方向的研究对于推动电动汽车、先进消费电子、智能电网等应用领域的发展具有十分重要的意义。中科院纳米先导专项“长续航动力锂电池”项目组通过过去 3 年的系统努力,从基础研究到实际应用都取得了重大实破。该项目在降低富锂正极材料电位衰减、开发循环性好的高容量富锂锰基正极、高电压尖晶石锂镍锰氧化物、核桃结构纳米硅碳负极材料、离子导体涂层隔膜、氟代酯、离子液体复合类高电压电解液以及高能量密度锂离子电池、固态电池、锂硫电池、锂空气电池方面取得了重要的研究结果,这些研究达到了世界先进水平。该项目通过基础和应用,跨领域联合攻关,动态管理、与国内外研发机构及企业开展广泛的合作等,有效地推动了中国动力电池的研究和发展,研究成果在国际上得到了广泛的认可和赞扬。

点评专家

刘俊 美国西北太平洋实验室能源和材料技术部主任、资深研究员。美国 DOE Battery 500 项目(2016-2020) 负责人,该项目由 4 个美国国家实验室、5 所美国大学联合执行,总计经费 5 000 万美元,研发能量密度达到 500 Wh/kg 的先进锂金属和固态锂硫下一代动力电池。长期研究锂离子电池、金属锂电池、固态锂电池、液流电池等多种先进储能技术,发表论文 350 篇,拥有美国专利 55 项。

专家点评中国在纳米科技领域经过多年的投入取得全球瞩目的成果,纳米科技领域发表的论文已名列全球首位。但如何将纳米科研成果转化为纳米科技产业,这是近年来困扰纳米科技发展的全球性难题。中科院通过实施纳米先导专项,对这一难题给出了圆满答案。中科院作为中国科技发展的国家队,率先将多年来纳米科技研究积累的成果向产业化推进。先导专项实施 3 年来已取得显著成效。我本人主要从事绿色印刷制造在电子领域的应用,对先导专项的纳米绿色印刷与器件制造方向尤为熟悉。该方向的科研团队将多年来在纳米材料领域的研究应用于绿色印刷增材制造,创造了全新的印刷制版技术,开发了绿色无污染印刷油墨,彻底改变了传统印刷污染严重的生产方式。印刷电子技术是绿色增材印刷技术在电子制造领域的应用,是对传统电子制造的变革性发展。项目科研团队通过开发可印刷的纳米导电材料与高分辨率印刷方法,将印刷高分辨率金属网栅应用于制造柔性透明导电膜,并进而成功应用于触摸屏领域。专项的绿色印刷制版与印刷金属网栅透明导电膜成果均处于国际领先水平。更值得称赞的是这些成果都已实现了产业化,由这些先进技术推动的相关产品已进入市场。基于绿色印刷与增材制造理念的绿色印刷电路技术、3D 打印技术在过去 3 年专项执行过程中也都取得关键性突破,为进一步实现产业化奠定了基础。中科院通过实施战略性先导专项形式聚焦科研向产业转化的核心问题,与工业界紧密合作,从建立全产业链的视角指导科技开发,这些举措为全球树立了典范。希望这个先导专项在后续两年中取得更大成就,为推动中国向创新型国家转型作出贡献。

点评专家

程一兵 澳大利亚工程院院士,澳大利亚Monash大学教授,澳大利亚先进光伏中心 Monash 大学分中心主任,澳大利亚激子科学卓越中心研究员,中组部“千人计划”教授,武汉理工大学印刷光电子实验室主任。国际知名陶瓷材料和可印刷太阳能电池专家,发表论文 400 余篇,专利 20 项。目前正领导澳大利亚多个国家级可印刷太阳能电池研发项目。