我国是一个农业大国,水稻、小麦、鱼等主要农业品的持续稳定生产对保障我国农业可持续发展具有重大的现实和战略意义。近年来主要农产品的产量和品质都处于一个徘徊不前的局面,难以满足我国粮食安全需求。因此,提高育种科技水平,发展新一代育种理论和技术体系是现代种业发展的迫切需求。基因组学、计算生物学、系统生物学、合成生物学等新兴学科的发展为解析生物复杂性状的遗传调控网络带来了机遇,也为育种技术创新奠定了科学基础。多数农艺(经济)性状受多基因调控,并具有“模块化”特性。分子模块设计育种创新体系先导专项以水稻为主,小麦、鲤等为辅,综合运用基因组学、计算生物学、系统生物学、合成生物学等手段,解析高产、稳产、优质、高效等重要农艺(经济)性状的分子模块,揭示分子模块系统解析和耦合规律,优化多模块组装的品种设计的最佳策略,建立从“分子模块”到“设计型品种”的现代生物技术育种创新体系。

2 专项总体进展及突破专项实施 3 年多来,已完成 2 万份水稻、小麦、大豆、玉米、鲤等种质资源材料的搜集、整理和入库保存;解析并获得高产、稳产、优质、高效等分子模块 76 个,其中有重要应用价值分子模块 33 个;获得分子模块系统 43 个,开发新的耦合模型 2 个,分子模块耦合效应分析 6 个;培育初级模块新品系 32 个,正在参加区试和生产试验;东北、华北、华东、华中、西南和海南 6 个分子育种基地基础设施和服务能力得到了完善和提升。专项实施进程过半,在前沿基础重大理论、核心科技问题和育种核心关键技术等研究方面,均取得了一系列重要阶段性成果和突破。

2.1 在前沿基础理论研究方面取得重大突破 2.1.1 阐明水稻感知低温的分子机制水稻起源于热带和亚热带,对低温非常敏感。中科院植物所种康研究组与其合作者利用籼稻 93-11和粳稻日本晴构建的遗传群体,发现了粳稻中一个重要耐寒 QTL 基因COLD1.冷处理时,COLD1与 G- 蛋白的α亚基 RGA1 互作,参与依赖于 G- 蛋白的信号转导,激活 Ca2+ 通道,触发下游耐寒防御反应,从而赋予粳稻耐寒性.COLD1 模块的解析有助于通过分子设计培育耐寒水稻品种,也可直接用于对超级杂交稻亲本 93-11 和其他籼粳稻的耐寒性改良,从而使其种植区域扩大,为粮食供应安全提供保障(图 1).相关研究结果在 Cell 杂志上以封面论文发表,并入选了 Cell 2015 年最佳论文和 Cell 中国作者最佳论文。同时入选 2015 年中国生命科学十大进展。Cell、Science Signaling、Molecular Plant 等国际主流期刊专题评述了 COLD1 相关研究工作。

|

| 图 1 COLD1 模块能明显提高水稻耐冷性 (左)利用低温处理恢复后,发现籼稻93-11全部受寒害死亡,(中)带有COLD1模块的粳稻日本晴有很强的耐冷性,(右)以93-11为背景的COLD1近等基因系4-6耐冷性明显提高 |

长期以来我国水稻育种的主要目的是保证产量提升,而高产水稻品质往往相对较差。中科院遗传发育所傅向东研究团队从优质杂交水稻不育系泰丰 A 中成功分离并克隆了一个控制水稻粒形和提升稻米品质的重要基因 GW7.该基因通过改变细胞分裂模式,使稻米变得细长,有效地减少垩白,从而提高稻米在外观、口感等方面的品质。将 GW7 和 GS3 基因的优异等位变异聚合应用到我国高产籼稻中,可以实现水稻品质和产量的协同遗传改良。该成果发表在国际著名学术期刊 Nature Genetics上。Nature 在对此项成果的新闻报道中引用了康奈尔大学 Susan McCouch 教授的评价,认为目前还没有人在水稻育种的高产与优质方面同时兼顾,“这将是一个影响巨大的研究成果”。

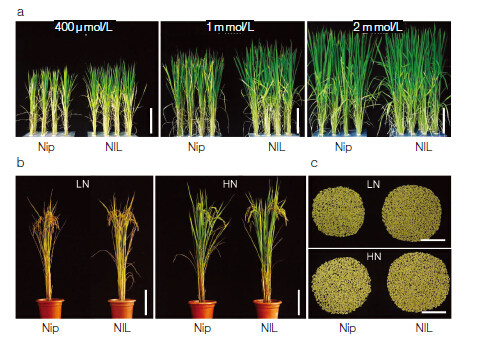

2.1.3 水稻氮肥利用效率改良研究取得重大突破氮肥是促进作物增产的最关键因素,我国每年化肥施用量达 6 000 多万吨。氮肥的大量施用不仅增加了农业生产成本,更导致气候变化、土壤酸化及水体富营养化等环境灾难。解决这一系列问题的关键是培育高氮肥利用效率的作物新品种。遗传发育所储成才研究团队从籼稻中克隆出高氮利用效率基因 NRT1.1B。将籼稻型 NRT1.1B 导入粳稻品种,在正常施氮条件下可增产 8%-10%,氮肥利用效率提高约 10%,而在一半施肥量条件下,比对照增产 30%-33%,氮肥利用效率提高 30%.该研究为我国科学家提出的“分子模块设计育种”和“绿色超级稻”的培育提供了一个重要的分子模块,具有巨大应用价值。相关成果发表在 Nature Genetics上(图 2),Nature Plants 发表专文评述,认为“这一工作解开了长期未解的籼粳稻氮肥利用效率差异之谜,也为水稻氮高效改良提供了重要基因资源”.该成果同时得到新华社、《光明日报》《中国科学报》《香港南华早报》《文汇报》等新闻媒体的广泛关注。

2.1.4 提供“绿色农业”新思路统计显示,水稻的氮肥利用率很低,其中约有 63%-72% 的氮分别以氮气、一氧化二氮等形式排入环境,从而造成大气污染及江河湖泊富营养化。遗传发育所傅向东研究团队发现,前期克隆的水稻增产关键基因 DEP1 在水稻氮高效利用方面也发挥着重要作用。DEP1 基因的等位突变体在营养生长期表现出对氮肥不敏感,但在生殖发育期对氮的吸收和利用率提高,最终使得水稻在适当减少施氮肥条件下有更高产量,从而找到一条在保证粮食总产量不断提高的同时,提高氮肥利用效率、降低水稻生产成本且减少环境污染的可持续发展“绿色农业”新途径。相关研究成果发表于 Nature Genetics 上。

2.2 在育种核心科技问题研究方面取得重大突破 2.2.1 水稻产量性状杂种优势的系统解析杂种优势是由双亲基因组互作的结果,是一种复杂的生物学现象,然而这一现象背后的遗传机理一直以来不完全清楚。中科院上海生科院植生生态所国家基因研究中心韩斌研究团队与其合作者通过对 1 495 份杂交稻品种材料的收集以及对 17 套代表性遗传群体进行基因组分析和田间产量性状考察,综合利用基因组学、数量遗传学及计算生物学领域的最新技术手段,全面、系统地鉴定出了控制水稻杂种优势的主要基因位点,最终阐明了杂种优势的分子机制。此项研究成果对推动杂交稻和常规稻的精准分子设计育种实践有重大意义。相关研究于 2016 年 9 月 8 日在 Nature 在线刊发。

|

| 图 2 籼稻来源 NRT1.1B 导入粳稻品种可以提高产量 a.在不同浓度的氮素水平(400 μ mol/L、1 m mol/L、2 m mol/L)下水稻的生长情况;b.田间低氮(LN)和高氮(HN)水平下水稻生长情况;c.田间低氮(LN)和高氮(HN)水平下水稻单株产量.Nip, 对照,NIL,通过NRT1.1B 模块改良的粳稻品种;LN(低氮),1/2 氮素条件;HN(高氮),正常氮素水平 |

水稻籽粒的大小是影响产量和品质的重要因素,控制热带粳稻和温带粳稻品种间这一典型籽粒性状差异的遗传机制尚不清楚。韩斌院士领衔研究团队通过开发一套整合的全基因组关联分析的方法,对 40 份热带粳稻和 341 份温带粳稻的粒长和千粒重开展全基因组关联分析(GWAS),定位到一个既控制粒长又决定千粒重的关键数量性状位点 QTL-GLW7,并最终成功克隆到控制水稻粒长和粒重的关键基因 GLW7.这项研究不仅完善了基于全基因组关联分析的水稻复杂性状基因鉴定方法,同时也阐明了调控水稻籽粒大小的新的分子机制。更为重要的是,该基因将为粳稻的高产优质育种提供非常重要的基因资源,有着广阔的应用前景,相关研究在 2016 年 3 月 7 日发表于Nature Genetics。

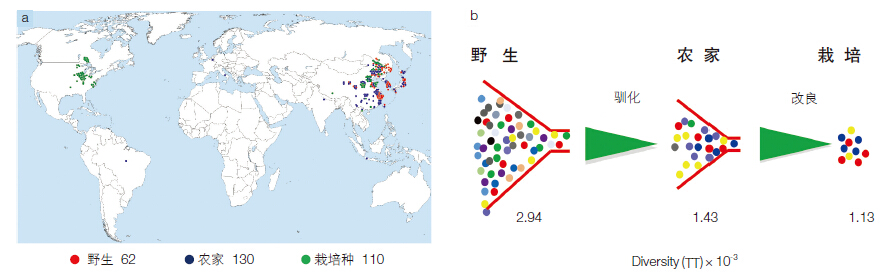

2.2.3 大豆驯化改良的遗传基础系统解析遗传发育所田志喜研究团队与其合作者,对 302 份代表性大豆种质进行了深度重测序(>10x)和基因组分析,结果表明大豆在驯化和改良过程中遗传多态性明显降低,暗示大豆具有明显的选择瓶颈效应(图 3)。利用 XP-CLR 方法在驯化阶段(野生大豆→农家种)鉴定出 121 个强选择信号,在品种改良阶段(农家种→栽培品种)鉴定出 109 个强选择信号。对种子大小、种皮颜色、生长习性、油含量等性状做了全基因组关联(GWAS)分析,表明大豆产油性状受人工选择较多,形成复杂的网络系统共同调控油的代谢。研究还定位了一些重要农艺性状的调控位点,并且明确了一些基因在区域化选择中的作用,例如控制花周期的 E1,控制生长习性的 Dt1,控制绒毛颜色的 T 等。这为大豆重要农艺性状调控网络的研究奠定了重要基础。相关研究于 2015 年发表于 Nature Biotechnology 杂志。

|

| 图 3 代表性大豆种质在驯化和改良中的遗传多样性变化 a.302 份代表性大豆种质 b.在驯化和改良中的遗传多样性 |

习近平总书记指出,“手中有粮,心中不慌”.粮食安全关乎国之安危。联合国粮农组织(FAO)预测2050 年世界粮食需求需翻番,作物产量需保持年增产2.4% 以上。而目前,水稻、玉米、小麦和大豆年增产分别为 1.0%、1.6%、0.9% 和 1.3%.我国年增人口 650 万,需增粮 26 亿公斤,解决粮食刚性需求任重道远。专项针对我国粮食安全和战略性新兴产业发展的重大战略需求,以水稻为主,小麦、鲤鱼等为辅,通过重要分子模块解析,建立多模块耦合与组装的分子模块设计育种创新体系,培育符合现代农业需要的高产、优质、稳产和高效设计型新品种。专项启动 3 年多来,已育成 13 个水稻新品系、11 个小麦新品系、1个银鲫新品系、6 个大豆新品系和 1 个玉米新品系并分别参加国家及省级品种审定区域试验,其中已审定新品种 7 个。以水稻为例,在长江中下游稻区,李家洋研究团队利用 IPA1 新等位基因 WS8 培育的水稻新品系嘉优中科 3 号,在浙江省单季杂交粳稻区试和生产试验中,产量均比对照增产 10% 以上(2014 年增产 19.4%),目前已通过浙江省品种审定。东北稻区,以东北优质米稻花香 2 号为底盘品种,通过导入稻瘟病抗性模块和抗倒伏模块,获得抗稻瘟病显著提高、株型紧凑、抗倒伏能力强的稻花香 2 号中间材料 200 多份,发掘可协调提升受体品种品质、抗倒伏以及高产模块组合。以主栽品种空育 131 为底盘品种,获得 1 000 多份稻瘟病抗性及长粒基因的多模块聚合材料,为进一步选育符合育种目标的分子模块新品种奠定了基础。上述阶段成果已经打破我国主要农作物育种长期处于徘徊不前的局面,开创了中国设计育种新的篇章。

3 独创性针对目前育种技术的发展瓶颈问题,本专项应用模块设计育种的理念与思路,综合运用基因组学、计算生物学、系统生物学、合成生物学等手段,通过系统解析动植物高产、优质、稳产和高效等复杂性状分子调控网络,提出复杂性状的分子模块叠加控制理论;同时发挥中科院多学科交叉和技术集成的优势,突破分子模块高效解析和耦合关键技术,着力突破分子模块育种的瓶颈,建立分子模块解析与组装的农业生物分子育种理论与技术创新体系,力争 10 年内实现我国主要农业生物品种的升级换代,实现作物从“分子模块”到“设计型品种”的分子设计育种技术新体系的跨越发展,推动我国现代种业的形成。

4 对产业的意义专项顺利实施引导了国家重点研发计划“7 大作物育种专项”项目的立项实施。在 2016 年度试点启动的 16 个项目中,有6个项目主持人为本专项核心骨干所担任,对国家重大科研计划布局起到了引领和推动作用。

5 对我国学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议(1) 建立符合学科特色和规律的人才培养和评价体系。目前我国普遍存在以论文为导向的“一刀切”的人才和学科评价机制,要以面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向国民经济主战场“三个面向”为导向,积极建立相应的人才培养和学科发展的评价体系。

(2) 建立符合我国农业生产的品种备案和审定制度。目前我国的品种审定制度制约了育种科学和技术的可持续发展,需围绕常规和分子育种技术的发展,建立符合市场需求的品种备案和审定制度。

(3) 建立符合品种推广的产业体系。目前我国的品种和推广脱节,审定多,推广少。需建立以市场为主体的推动种业健康发展的政策体系。

(依托单位:中科院遗传与发育生物学所)

专家点评水稻是最为重要的主粮之一,养活着全球1/2 的人群。冷胁迫对水稻萌发、营养生长以及生殖生长都有伤害,能引起严重的水稻减产。作者利用耐冷粳稻日本晴和冷敏感的93-11 两者杂交形成的重组自交系以及近等基因系,筛选克隆到COLD1 基因,并对于水稻耐冷育种提供了新的见解。这项全面的研究揭示了传统水稻育种过程中低温耐受性如何被人工选择的内幕,这一工作有可能为解决全球环境变化所带来的粮食不足提供新的出路,也可能会为主粮稳产以养育全球大量人口作出贡献。

点评专家

Jörg Kudla 先后任职于德国明斯特大学植物分子发育、分子遗传和细胞生物学教授,中国农业大学植物学教授.2015年受聘为中国农业大学的长江学者讲座教授.New Phytologist、Molecular Plant等杂志编委。近 5 年发表论文和综述等文章 30 余篇。研究领域为钙信号的精确灵敏检测技术、钙信号与植物激素和环境胁迫关系。

专家点评“水稻产量性状杂种优势的全基因组解析”的论文发表后,Nature 期刊同期还刊发了James Birchler 教授的专评,认为该文“解析了杂种优势的遗传基础,并将帮助指导未来作物遗传改良的战略”“是作物杂种优势研究领域的力作(a tour de force study)”。

点评专家

James A Birchler 国际著名植物遗传学家、美国科学院院士,密苏里大学哥伦比亚分校生物学系教授。