在世界能源结构中,煤炭一直处于重要地位。世界能源理事会《世界能源远景:2050 年的能源构想》指出,到 2050 年,化石能源仍是最主要的能源形式,煤炭仍将发挥极其重要的作用。我国的能源形势尤为严峻,石油、天然气资源匮乏,煤炭储量相对丰富,煤炭在我国一次能源结构中占比近 70%,居主导地位。随着核能、风能和太阳能等新能源的发展,煤炭的比例会逐步下降,但在未来相当长的时间内,其基础地位不会发生根本性改变。

占我国已探明煤炭储量(10 200 亿吨)55% 以上的低阶煤(褐煤/次烟煤)煤化程度低,蕴藏其中的挥发分相当于 1 000 亿吨的油气资源。但由于低阶煤水含量高,直接燃烧或气化效率低且现有技术无法充分利用其资源价值,导致了煤炭资源的巨大浪费。依据低阶煤的组成与结构特征,形成低阶煤的清洁高效梯级利用技术体系,实现其合理优化利用,意义十分重大。

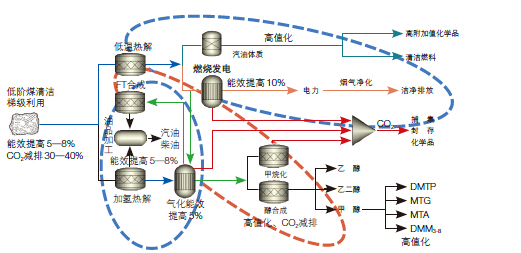

为此,中科院 2012 年 2 月启动战略性先导科技专项“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范”,依据低阶煤的组成与结构特征,提出了低阶煤清洁高效梯级利用的整体解决方案,即以高效热解为先导,提取煤中业已存在的油气资源,剩余半焦燃烧发电或经气化后定向转化为燃料和化学品,形成了“热解-油气提质-半焦燃烧-发电”“热解-气化-合成”和“热解-气化-费托合成-油品共处理”三条技术路线(图 1),汇聚全院优势单位,广泛吸纳院内外重要科技力量,开展关键技术攻关和工业示范。经过 5-10 年的努力,突破10 项以上关键示范技术,形成适合我国资源特征的高能效、低污染、低排放和高值化的低阶煤综合利用技术体系,使系统能效提高 5%-8%,硫、硝和重金属等污染物排放显著降低,CO2 捕获成本降低 30%-40%,以推动我国煤电和煤化工行业的技术进步。

|

| 图 1 低阶煤清洁利用的技术路线 |

经过近 5 年的努力,在科技目标、平台建设以及人才队伍等方面均取得了显著的成绩,实现了预定目标,许多关键技术已具备示范或产业化条件,部分技术已同企业建设示范,为推进产业化奠定了良好的基础。如:240 吨/天固体热载体粉煤低温热解和 1 万吨/年低阶煤加氢热解中试装置实现满负荷稳定运行;25 000 标准立方米/小时烟气多种污染物干法一体化脱除工业示范试验成功;1 万立方米/小时 CO2 重整转化制合成气、3 万吨/年醋酸加氢制乙醇及 5 万吨/年钴基费托固定成合成技术装置运行成功;开发的甲醇制油品催化剂已应用于 20 万吨工业示范。同时 350 兆瓦超临界循环流化床燃烧、千吨级多段床气化技术、5 万吨/年甲醇合成多醚类含氧化合物和 10 万吨煤基二甲醚羰基化制醋酸甲酯和乙醇等工业示范正在建设,预计 2018 年将建成并运行。

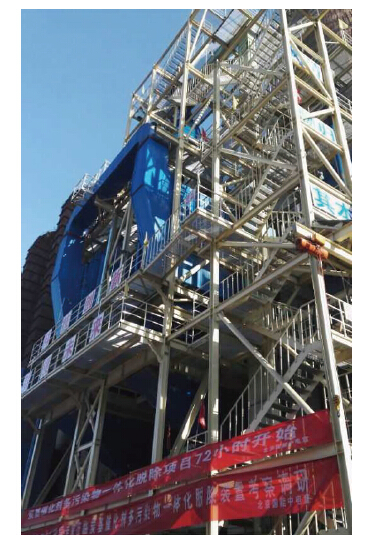

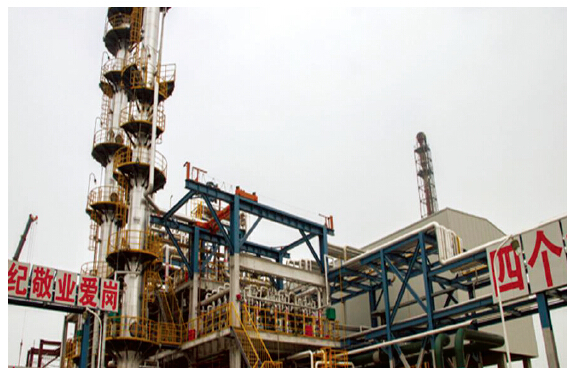

2.1 科技目标热解可直接提取煤中的挥发分生产油和气,产生的半焦可作为高品位洁净燃料去燃烧或气化,是一种利用煤炭本身组成与结构特征生产油气/化学品的分级转化过程。热解是煤专项的龙头技术,重点突破煤热解制备油气的关键技术。在低温热解方面通过独创的固体物料加热、物料循环控制、热解炉排焦等手段,成功控制了固体热载体燃烧床和热解床的能量和物料交换,实现了双床的有机耦合.2015 年 11月,240 吨/天固体热载体煤低温热解中试装置实现满负荷稳定运行(图 2),这是国内首次实现 10 万吨/年规模的循环流化床粉煤热解装置满负荷运行,为后续热解半焦的燃烧和气化目标的实现奠定了坚实基础。同时,还突破了气体热载体热解气化工程技术的难题及固体热载体大料率固-固混合、高温高尘复杂工况固体料位控制、热解-燃烧耦合、适合热解油气高温气固分离等多项关键技术,建成了 3 000 吨/年固体热载体煤热解中试和 10 万吨级固体热载体热解气化工业示范,后者的工业示范已投入正常运行。在加氢热解方面,根据煤种特性开发出温和条件的加氢液化工艺,通过“溶剂循环自平衡”解决了液化产物结构分布难以调控的难题,2015 年底在内蒙古鄂尔多斯实现万吨级新疆哈密煤加氢热解 128 小时连续稳定运行(图 3),采集到完整的工艺数据和样品,以此编制的 200 万吨/年新疆哈密煤炭分级综合利用项目已列入国家能源局“十三五”重点煤炭高效清洁利用示范规划储备项目,系统能效达到 55%-56%,为新疆哈密煤的清洁利用开发出一条有效途径。

|

| 图 2 240 吨/ 天固体热载体低温热解中试装置 |

|

| 图 3 万吨级新疆哈密煤加氢热解装置 |

燃烧是煤热解半焦的重要利用途径之一,以高效发电和气体污染物控制为目标,结合蒸汽循环发电、热解半焦和混合燃料在燃烧过程中和燃烧后尾气污染物排放控制,开展高效清洁发电的超临界循环流化床燃烧发电及燃煤烟气污染物脱除净化技术研究。已完成了 2 兆瓦细粉半焦预热燃烧特性及 NOx 排放特性中试、20 兆瓦等级预热燃烧器的研制、高温半焦输运中试装置调试运行,获得气动固体料阀高温半焦输运特性,突破了大尺度循环流化床燃烧均匀性核心技术,设计了新型多边形炉膛炉型,达到了国内领先水平,落实了350 兆瓦超临界循环流化床锅炉的技术示范工程。开发的烟气多种污染物干法一体化脱除技术实现 25 000 标准立方米/小时工业示范试验装置连续稳定运行(图 4),各项指标均达到“超低排放”标准,结果优于国内外公开报道。

|

| 图 4 污染物脱除装置 |

气化是煤专项中合成的龙头技术,目的是在已有的加压流化床粉煤气化技术和 CFB(循环流化床锅炉)燃烧技术的基础上,高效、清洁地气化和热解产生的半焦,突破加压煤气化炉大型化和工程化的关键问题。主要进展是优化了多段床 100 吨/天中试装置,开展 22 次试验,累计运行 400 多小时,全系统稳定,完成 2.0-2.8 兆帕斯卡压力下多段床煤气化中试试验,工艺指标均达到国际先进水平,验证了核心关键设备性能,为工业示范奠定基础,完成千吨级多段流化床气化技术工艺设计包及初步工程设计;完成了 40 吨/天工业试验装置气化细粉灰燃烧试验,在工业试验装置上实现了稳定燃烧,燃烧效率达到 99.18%,为气化细粉灰 CFB 再燃技术的工程化提供了支撑。

合成是煤实现低阶煤高值化利用的重要途径。众所周知,烯烃、芳烃等大宗化学品以及汽油柴油等大宗液体燃料是国民经济发展的重要基石。传统的生产方法主要是采用各种不同工艺对石油或者其衍生品进行炼制。新的可行的战略途径是利用我国相对优势的煤资源部分替代石油资源,进一步合成为各种大宗化学品或者燃料。煤专项着重开展合成气和甲醇制大宗化学品和燃料技术的攻关。目前,“煤经合成气经 C2 含氧化物及其加氢制乙醇技术”的核心催化技术各项指标处在世界领先水平,2016 年 4 月,3 万吨/年醋酸加氢制乙醇工业装置一次性开车成功(图 5),得到纯度 99.9% 以上的乙醇,产品高于工业乙醇国家标准;“钴基费托固定成合成技术与示范”与潞安集团共同完成国内首套 5 万吨/年工业示范装置建设并试运转至今,催化剂经 BP 等国际能源公司评测(额定条件下)优于现有商业催化剂,达到国际先进水平;从甲醇出发制取化学品和油品的技术对促进甲醇产业结构调整升级、改善生态环境和推动区域经济发展等具有重要意义.“甲醇制丙烯关键技术”完成了大型冷态流态化试验和 300 吨/年热态试验,获取了编制工业装置工艺包所需要的数据,属于全新一代的甲醇制丙烯技术;“甲醇合成多醚类含氧化合物”主要通过甲醇在离子液体催化剂作用下经三聚甲醛合成 DMM3-8 (聚甲氧基二甲醚),开展了百吨工程放大与系统集成,实现了连续运行与工艺优化,转化率 > 90%,DMM3-8 的选择性 > 50%,每吨 DMM3-8 产品消耗甲醇小于 1.5 吨,目前正在建设 5 万吨级工业示范装置;“甲醇制油品关键技术与工业示范”研制的催化剂成功应用于云南 20 万吨/年 MTG(甲醇制汽油)甲醇制冷工业示范试验,同时与企业共同开发的固定床绝热反应器实现甲醇一步转化得到高品质汽油,在国际上尚属首次;“煤基二甲醚羰基化制醋酸甲酯和乙醇”实现催化剂活性和稳定性的突破,确定了反应工艺路线,完成了中试,并正在延长石油建设 10 万吨级示范装置,目前国内外尚无工业化规模的应用研究,技术水平为国际领先。

|

| 图 5 3 万吨/ 年醋酸加氢制乙醇工业装置 |

在二氧化碳转化利用方面,与潞安集团合作建设了全球首套 10 000-50 000 立方米/小时的二氧化碳甲烷重整装置,2015 年 7 月成功点火并运行,且审定了 5 万立方米/小时重整成套技术工艺包,为技术的商业化和推广奠定了重要基础。

此外,过程模拟也为热解、气化、燃烧及合成单元技术的优化提供了有力的支撑作用。

2.2 平台建设专项实施期间,中科院过程所与平煤集团联合建设国家能源局的高效清洁炼焦技术重点实验室,中科院山西煤化所与潞安集团共建了科技部的国家煤基合成工程技术研究中心,山西煤化所还与壳牌成立了ICC-Shell 煤化学联合实验室。同时还建设了气体热载体热解、固体热载体热解、热解油轻组分加氢、循环流化床燃烧、富氧燃烧、多段床气化、气化灰渣和细粉灰 CFB 燃烧、输运床气化、甲醇制烯烃、甲醇合成多醚类含氧化合物、甲醇制汽油、合成气完全甲烷化制取天然气、CO2 重整等中试平台以及过程模拟放大与系统仿真集成平台。为专项的顺利完成及后续相关技术的发展与优化奠定了扎实的基础。

2.3 人才队伍建设该专项集中了煤化所、大化所、工程热、过程所、高研院、兰化所、物构所等在热解、气化、催化、燃烧、化工、咨询、模拟计算等领域的优秀团队约 500 余名。进一步优化和充实了科研人才队伍,特别是年轻科技工作者得到了锻炼和提升,同时也培养了一批相关领域的优秀研究生。据初步统计,2 人获得院士、2 人入选国家“万人计划”、2 人获得国家“杰青”,57 人“优青”,2 人获得周光召应用科学奖,1 人获得 2013 年度 CCTV 科技盛典十大科技创新人物称号,25 人由副高级职称晋升为正高级职称,87 人由中级职称晋升为副高级职称;培养 435 名研究生,32 人获得国家基金委基金项目资助,16 人获得科技部项目资助。为我国低阶煤高效利用领域凝聚、稳定了一支高水平的专业队伍。

3 独创性通过该专项的实施,发展了低阶煤热解、半焦/煤燃烧、半焦/煤气化、C1 定向转化、CO2 捕获及封存的化学化工基础理论,揭示了低温热解、加氢液化和残渣气化特性与低阶煤结构、化学组成的内在关系;认识了影响合成气、甲醇定向转化的关键因素,阐明了催化作用机制和积碳行为,发展了催化理论;认识了物料燃烧速度与分布对超高、超大型炉膛内传热均匀性和超临界参数的影响规律及其与热力的匹配关系。

开发和突破了一系列关键技术,包括气体/固体热载体煤低温热解制备油气、低阶煤加氢热解、超(超)临界循环流化床燃烧发电、燃煤烟气污染物脱除和硫资源化、CO2 重整转化制合成气、多段分级转化流化床煤气化、甲醇制丙烯流化床、新一代煤制乙二醇、甲醇转化制汽油、煤基合成气制乙醇、甲醇合成多醚类含氧化合物等,极大提升了自主创新能力,形成了适合我国资源特征的高效率、低污染、低排放、高值化的低阶煤综合梯级利用方案,加快了煤化工及清洁高效燃烧发电产业的发展。

4 对产业的意义先导专项在热解、燃烧、气化及合成方面的许多关键技术已具备示范或产业化的条件,部分技术已同企业建设示范,特别是工业示范的成功运行,标志着工艺和技术的基本成熟,对我国煤炭清洁利用技术创新与提升具有重要意义,为推进产业化奠定了良好的基础。专项实施期间,带动大中型企业投入约 100 亿元,预计“十三五”期间将有 400 亿元投资,为企业的转型、产业的提升以及我国煤炭清洁高效利用起到重要的技术保障作用,为经济社会发展培育了新动力、拓展了新空间。

5 对我国学科、产业推进、人才培养等未来部署的建议“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范”属于面向国家重大需求的 A 类先导专项,以重大科技产出和工业应用为目标。目前各课题单独进行应用推广,不仅困难多、挑战大,而且不能在煤化工产业链形成贯穿性的先进技术集成,社会影响和经济效益不够显著。建议积极与国内煤化工领域的龙头企业或主要产煤省份签署全面战略合作协议,建立孵化园区,集中开展低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范专项中所研发的各种煤化工技术的放大、示范与集成应用,加快成熟技术的应用推广,必将产生良好经济效益和重大社会影响。

煤炭在我国能源结构中的地位不容置疑,煤炭的清洁高效利用是我国能源发展的主要方向。国家领导人高度重视煤炭清洁利用,在中央财经领导小组第 6 次会议上提出要“大力推进煤炭清洁高效利用”,系列产业政策文件更是明确将“推进煤炭高效清洁利用”作为主要任务,企业对技术创新的重视前所未有。我们更要抓住机遇、克服困难、聚焦专项重点,实现预定目标,推动煤电、煤化技术进步,带动产业升级。

(依托单位:中科院山西煤炭化学所)

专家点评煤炭是我国的基础能源和重要原料,煤炭清洁高效利用具有重大意义.“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范” 战略性先导科技专项聚焦国家重大需求和产业发展的急迫需要,针对我国煤炭资源禀赋,提出了低阶煤清洁高效梯级利用的整体解决方案,目标是形成“热解-油气提质-半焦燃烧-发电”“热解-气化-合成”和“热解-气化-费托合成-油品共处理”三条创新性技术路线。经过全院优势单位5 年协同创新,在基础研究和共性关键技术上取得了重要突破。

研究结果发展了低阶煤热解、气化、C1 定向转化的化学化工基础理论,深化了低温热解、加氢液化与低阶煤结构、化学组成的内在关系;揭示阐明了合成气、甲醇定向转化过程催化作用机制和积碳行为,发展了新的催化理论;揭示流化床燃烧过程中物料燃烧速度与分布对超高、超大型炉膛内传热均匀性和超临界参数的影响规律及其与热力的匹配关系。形成了固体热载体粉煤低温热解、低阶煤加氢热解、烟气多种污染物干法一体化脱除、CO2 重整转化制合成气、醋酸加氢制乙醇、钴基费托固定成合成、350 MW 超临界循环流化床燃烧、千吨级多段床气化、甲醇合成多醚类含氧化合物、煤基二甲醚羰基化制醋酸甲酯和乙醇等关键工艺技术,并完成了相应的中试或示范装置建设运行。

这些研究结果全面提升了我国低阶煤利用领域的基础研究水平,对低阶煤的清洁、高效利用奠定了技术基础,对推动现代煤化工行业的转型升级开辟了新的方向。

点评专家

王辅臣 华东理工大学教授、博士研究生导师,长江学者,国家“973”计划项目首席科学家,“新世纪百千万人才计划”国家级人选,教育部“长江学者与创新团队发展计划”创新团队带头人,教育部新世纪优秀人,上海市优秀学科带头人。长期从事煤气化和气态烃转化过程的应用基础研究和工程开发,多喷嘴水煤浆气化技术主要发明人之一。发表论文 250 余篇,授权专利 70 余项,出版专著 2 部,获国家科技进步奖二等奖 1 项,省部级科技进步奖一等奖 5 项。

专家点评煤炭是我国最主要的一次能源,其中低阶煤占我国已探明煤炭储量一半以上,显然,亟须发展低阶煤清洁高效利用的关键技术。面向国家这一重大需求,中科院于2012 年2 月适时启动了 “低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范” 战略性先导科技专项。

近 5 年来,由山西煤炭化学所所长王建国研究员担任先导专项总指挥,汇聚中科院的优势研究团队,依据低阶煤的组成与结构特征,开展了全链条式的关键技术创新和工业示范,在低阶煤的热解、油气提质、气化、半焦燃料、油品和化学品合成等方面取得了重大突破,形成了具有我国自主知识产权的创新技术。以我国接触更多的液体燃料和化学品合成方面为例,发展了世界领先水平的煤(经合成气经C2 含氧化物及其加氢)制乙醇技术、钴基费托固定床合成技术以及全新一代的甲醇制丙烯技术等。建成了国际上首套甲醇合成多醚类含氧化合物油品添加剂百吨级工业示范装置,并实现了长期连续运行。打破国际先例,创造性地开发了固定床绝热反应器,实现了甲醇一步转化得到高品质汽油。创制新型催化剂,突破催化剂活性和稳定性方面的制约,发展了煤基二甲醚羰基化制醋酸甲酯和乙醇的世界领先技术,并已完成中试实验,近期将率先在世界上实现工业化。完成建设了世界上第一个大规模二氧化碳甲烷重整制合成气装置,并已实现长期平稳运行等。

这些重大突破,将形成具有高效率、低污染、低排放、高值化特点的低阶煤综合利用技术,极大地促进低阶煤清洁高效利用的产业发展,推动我国煤炭产业结构的调整升级。这些技术的推广应用,必将极大缓解我国所面临的能源与环境压力,产生重大的经济效益和社会效益,推动我国在新一轮的能源竞争中居于国际领先地位。

点评专家

刘海超 北京大学教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,2008年获得国家杰出青年科学基金资助,2012获得第四届“中国催化青年奖”,2013年获得首届“闵恩泽能源化工杰出贡献奖”.长期从事多相催化与能源化学基础研究,从原子/分子水平上认识催化剂的构效关系,研究催化反应动力学和反应机理,面向化石能源和可再生生物质能源的高效利用,为一些重要催化过程设计构筑高效催化剂等。