人类活动在工业革命以来造成了 CO2 等大气温室气体浓度的增加,从而引起全球变暖。由此引起的全球变化已成为人类应对气候变化的共同目标。抑制全球温度的快速升高,已成为近几十年来国际共同关注的全球性问题,也构成国际上对各国减排贡献的谈判主题。在面对国际谈判与减排所要求的科技政策措施方面,中国作为发展中大国和全球第二大经济体具有重大的作用和影响。我国近年的快速发展对世界经济发展与人类进步做出了有目共睹的贡献。同样由于发展的规模、速度与技术先进性方面的差距,使我国已成为温室气体的排放大国,并将在今后长时期内难以有实质性的变动。从应对气候变化的国际谈判要求和我国经济社会发展的可持续和绿色途径要求出发,迫切需要我国科技界在以下几个重大的科技与相关政策问题上给予科学和定量的回答。

(1) 我国温室气体的排放量是多少?全面了解我国实际的排放强度与排放量。这是我国在国际谈判中取得更强话语权的核心需求之一。为此必须对全国主要的能源及一切人类活动产生的温室气体等作全面采样统计分析,并以国际先进技术定量回答这一重大问题。由于煤是我国主要能源,需特别关注。

(2) 我国陆地生态系统究竟有多大的固碳潜力和速率?采用国际先进与标准的方法对全国各类生态系统作覆盖全国的代表性测量和分析。我国近几十年来已为生态保护恢复建立了六大生态工程。这些工程为固碳作出了重大贡献,对此也要给予定量估算。针对各地实际情况开展增加的新技术试验,为绿色发展先进方案。

(3) 如何实现温室气体减排的“三可”,即可测量、可报告、可检核?建立起包括温室气体卫星监测、地面测量和验证以及多种先进方法的温室气体分布与变化的集成监测系统。从而使我国在“三可”问题上成为平等和主动的一员。

(4) 升温 2℃ 与温室气体浓度 450ppm CO2 当量浓度是否对应?2℃升温对应大气温室气体浓度 450ppm 是 2009 年哥本哈根谈判期间国际政治界和科学界的一种共识,中国科学家认识到这种对应关系是不够完善的。为此,应该改进和建立更为先进的模式。对我国过去百千年时间尺度的大气温度等历史变化获得更可信的定量知识。我国气溶胶含量的大量增加也是影响气候变化的重要因子。在结合多种科学途径,做出升温与温室气体浓度关系更好的预估。

(5) 历史上气候大暖期的我国生态环境是怎样的?人类是如何适应的?过去 6 000-8 000 年期间地球经历了气温接近当前状况的大暖期,了解大暖时期及此前的冰期期间我国生态环境人类在过去的气温重大变化时期是如何适应和发展的,这些重大问题的研究对当前面临的全球气候变化会起到温故而知新的启示作用。

(6) 应对气候变化的绿色发展战略和政策是什么?基于本专项的研究,并结合国际国内外形势的发展,专项将对应对气候变化的国家政策提出建议,不断发挥专项研究成果的作用。

中科院针对上述国家战略目标设立了“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”科技先导专项,组织了院内外多学科多领域的专家,按 5 个任务群共 15 个项目开展了 5 年的集中研究.5 个任务群组成相互支持而又有明确科技分工的专项.5 年期间总共组织了 98 个研究单位参加研究。共有 4 000 多位科技人员投入工作。参研人员鼎力攻关,相互协作,已基本实现了专项的科技目标,做出了针对国家应对气候变化国际谈判的科技结果,为国家绿色发展提供了先进的技术体系、方法论基础和标准规范,为国家应对气候变化谈判和绿色发展提出了紧跟国内外形势发展的政策建议,参加了 2015 巴黎气候大会的边会和成果展示,整体发挥了专项对国家的科技基础和战略支持作用。专项所建设的科技平台和数据库将对今后国家重大需求继续发挥重要作用。实施专项所形成的多学科协同组织,针对国家重大战略需求并立足国际科技前沿的科技力量,打造了中科院的人才团队。

2 主要进展 2.1 系统定量获得了我国各类温室气体排放量(1) 能源消费与水泥生产过程排放的定量估算。以中国权威统计数据为基础,通过调研和数据采集,测算出我国能源种类的损失量,进而获得各能源种类的消费量数据;通过大量的数据统计分析,获得我国单位燃料的碳含量以及能源种类发热量;依据我国不同能源一次利用的主要行业,企业进行抽样数据采集和分析,获得了不同行业的碳氧化因子,并得到我国不同行业的能源消费种类、消费量和二氧化碳实际排放量,并进一步得到我国不同能源种类的二氧化碳排放总量;构建形成了我国能源利用和水泥生产的总数据库和可视化系统。

(2) 土地利用与畜牧业的CH4和N2O排放认识。制订箱法测定土地利用 CH4 和 N2O 排放通量规范,测定了森林、草地、湿地和垃圾填埋场的 CH4 和 N2O 排放通量;研发了土地利用 CH4 和 N2O 排放的过程和经验模型,为国家 CH4 和 N2O 排放清单提供了估算模型;评估各种减排措施的减排潜力;测定了反刍动物瘤胃肠道 CH4 排放量及畜禽排泄物工厂化堆肥过程中 CH4 和 N2O 排放量;提出了我国反刍动物瘤胃肠道排放和排泄物堆肥过程中的 CH4 和 N2O 排放因子,为国家编制相应的排放清单提供了重要参数,并提出了减少畜禽排放的对策措施。

(3) 自然能源开发过程中的碳排放量估计。通过对煤炭开发、煤田自燃和石油天然气开发过程所产生的温室气体以及近海海岸带碳排放的全面调研研究,确定了合理的上述过程中碳排放量。评估了中国广义干旱/盐碱地区无机碳汇强度。

(4) 推进我国碳卫星的发展与应用。与科技部碳卫星项目结合,完成了卫星超高光谱载荷的方案设计和研制关键技术,建立了地基验证站网,成功研制国际先进的近红外传感器阵列;建立了卫星遥感正演和反演系统、地基验证、数据同化和处理系统。实现了500 km尺度卫星遥感低层 CO2 平均浓度的精度高于 4 ppm.为我国创造了与国际接轨的科技基础。

2.2 中国陆地生态系统固态能力的定量评估(1) 中国陆地生态系统固碳现状、速率、机制和潜力。制定了生态系统碳收支研究的野外调查技术规范和数据集成规范,引领和推动了我国相关领域研究工作的开展。发展了符合政府间气候变化专门委员会(IPCC)碳汇计量体系的中国土地覆被分类系统。用卫星资料与地面调查验证,建立了土地覆被系统,一级分类平均精度 94%,二级分类平均精度 86%,均达到世界领先水平。构建了全球首个国家尺度陆地生态系统碳清查体系,将在多个领域发挥重要作用。

构建了我国陆地生态系统碳收支综合数据库,获取了 16 000 多个森林、灌丛、草地和农田生态系统样地尺度不同组分碳储量、群落结构等数据,填补了该项数据库的空白。为实现可测量、可报告和可检核奠定了重要基础。

(2) 国家重大生态工程固碳量的调查、测算与评估。我国已先后实施了 6 个重大生态工程。根据各重大生态工程的特点,建立了相应的固碳量评价方法。结果表明,我国 6 大生态工程总面积约 182 万 km2,约占国土面积的 19%,工程实施后增加的固碳量约为 4.57-5.24 PgC,由此凸显了我国重大生态工程措施在生态系统固碳增汇方面的重要作用。

(3) 中国典型区域固碳增汇技术体系及示范试验。选择全国 4 类地区,揭示了超载过牧、樵采滥伐等生态系统退化的主因。针对不同生态系统退化过程和程度,提出各地区不同的生态改善和碳增汇的技术途径与措施,为绿色发展提供了科技示范基础。

2.3 系统增强了气候变化敏感性综合研究水平,提出未来增温与温室气体浓度关系的新结果(1) 均一化的中国百年气温序列建立与增暖取得新认识。收集整编了百年尺度器测气温资料,严格质量控制,建立了18 个站 1909-2009 年气温月值序列,最终得到一套新的百年气温序列集。新建立的百年气温距平序列对比中国东部、全中国地区以及英国东英格利亚大学气候研究所 CRU 资料的长期变化趋势,表明近几十年几套资料序列几乎重合。均一化气温序列显示了1.52 ℃(100yr)-1 的增暖速率,这比IPCC第5次评估报告所得的 1901-2012 年全球平均增暖 0.89 ℃ 要快,说明我国近百年人类活动所致全球变暖影响较大。

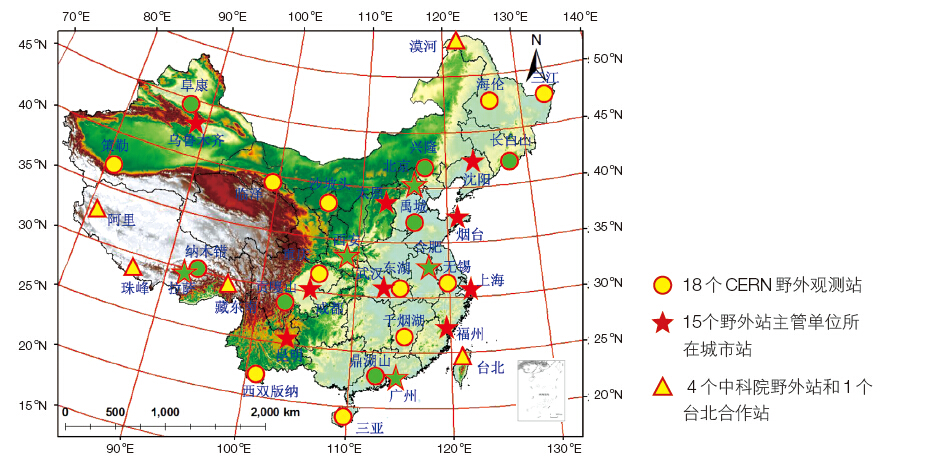

(2) 中国国家尺度、长时间、系统性浓度和光学参数观测资料以及对中国气溶胶重要性的取得新认识。IPCC《第五次评估报告》(AR5) 报告指出,气溶胶的气候效应仍然是各种因素中不确定性最大的部分。中国气溶胶在气候变化中的作用尤其重要。为此建立了中科院的气溶胶地面浓度观测网和气溶胶-云-辐射观测网,系统开展了中国区域气溶胶及其气候效应的观测研究(图 1).已获取 3 年全国气溶胶主要成分在 9 个粒径段质量浓度、气溶胶气体前体物的时空特征、气溶胶光学特性时空分布,为区域和全球气候模式模拟提供了基本参数。在国际国内均具有科学先进性。以观测数据作为支撑,已确认 IPCC AR5 采用的气溶胶-气候模式普遍低估中国区域气溶胶的浓度和光学厚度,从而为国际国内气溶胶气候效应模拟研究提出了新挑战。

|

| 图 1 气溶胶地面观测网 |

(3) 中科院气候系统模式(CAS-CSM)建立和完善。针对显著影响气候模式模拟不确定性的几个关键物理过程,发展和改进了相应的参数化方案,通过耦合集成,实现了 CAS-CSM 的改进和完善。研发了新的大气环流模式中的云-气溶胶-辐射集合系统。研发了全球植被动力学模式 CAS-DGVM,改善了对植被生态格局和结构的模拟.CAS-DGVM 能很好地模拟出当前气候下主要自然植被类型的全球分布格局,同时可很好地刻画气候与植被分布的映射关系。

(4) 基于瞬变气候模拟估算了2 ℃ 增温对应的 CO2当量浓度。IPCC 为 AR5 模拟化学物质准备了排放清单(Representative Concentration Pathways, RCPs).多种 RCPs 代表着对未来社会经济发展的不同假设。研究获得了在未来排放情景下(RCP 2.6、RCP 4.5、RCP6.0 和 RCP 8.5) ,2 ℃ 增温对应的 CO2 当量浓度和出现的时间。基于国内外多个全球气候模式的模拟结果,RCP4.5、6.0、8.5 情景下 2 ℃增温对应的 CO2 当量浓度分别为 542、560 和 563 ppm, 均远高于 450 ppm.研究还表明,当前的气候模式中水汽和云的作用等原因在预估2 ℃ 出现时间及其对应的 CO2 当量浓度方面还存在较大的不确定性。

2.4 大暖期中国环境格局与人类适应过程的新认识与启示(1) 大暖期的环境格局与启示。通过多种高精度地质-生物记录的研究,揭示增温将有利于我国森林面积增加和北方 C4 植物丰度增多,导致季风区降水增加和季节温度变化加大,陆地生态系统碳储量增加。全新世大暖期贺兰山以东沙地基本固定,陆地生态系统碳储量比现在多 10 Pg C。

(2) 气候变化背景下人类适应方式研究取得重要进展。项目组先后对 600 余处重点考古遗址做了发掘和取样,获得一批重要的史前人类和动植物样品。发现东亚最早的现代人类化石和旧石器时代文化连续演化的证据等;揭示出农业技术促使史前人类在青藏高原大规模定居;研究成果产生了重大学术与社会影响力,例如“古 DNA 解密现代人起源”入选 Nature 杂志“2014 年度十大科学事件”“中国早期现代人过渡化石证据”入选 2015 年度“中国科学十大进展”等。

2.5 绿色发展研究取得新成果,对国际谈判和国家发展提供了重要支持和政策建议通过开展政策导向型研究,从“目标、政策、管理、支撑”等方面提出了绿色低碳发展的系统解决方案,取得了一系列有影响成果。开展了生态文明建设背景下的碳峰值研究。

在方法学上,开发了定量分析模型,与美国联合开发了 PIC 模型和自主构建的多个模型。获取到了兼具科学性、系统性和代表性的全国家庭生活碳排放抽样调查样本,并构建了数据库。建立了我国基础产品碳足迹清单数据库。

本项研究提交咨询建议近 40 份。其中国家领导人批示 3 份,中办/国办采用 9 份,全国人大代表建议 5 份。研究成果为国家应对气候变化领域的决策和国际谈判提供了支持,碳排放峰值研究在“中美气候谈判专家对话会”做了介绍,支撑了国家 2030 年碳排放目标的制定和中美气候变化声明签署;研究成果还支持了“十三五”规划纲要中应对气候变化和低碳发展部分的编制。

3 重大影响 3.1 关于排放清单的研究与估算得到了国家发改委的重视和国际认可专项关于中国碳排放参数被国际上高度认可,核算到中国碳排放被国外主要研究机构长期高估 10%-15%,与哈佛大学、CDIAC、EDGAR、清华大学等 24 家单位联合在 Nature 发表了论文,并上报国办。CNN、BBC、《纽约时报》《卫报》、路透社、法新社、Science、《人民日报》《光明日报》等国内外主要媒体均基本认可所研究的成果。重新核算后的中国碳排放在 2000 至 2013 年间比原先估计少 106 亿吨二氧化碳,减排空间可增加 25%-70%!根据发改委要求,专项研究与国家发改委气候战略中心进行研究成果对接,为第三次国家信息通报提供数据。参与了国家排放清单的编制,采用碳专项成果——新的碳氧化因子计算方法编制清单并提供碳专项调研的新的数据。

3.2 中国温度重建结果被第三次气候变化国家评估报告引用特别是其中关于中国过去 2 000 年气候变化阶段划分、变幅、周期等特征均以本专项研究结果为主要观点。均一化的中国百年气温序列集被第三次气候变化国家评估报告引用。多位专项专家担任了第三次气候变化国家报告首席作者和 IPCC 评估报告作者。气候模式研究进展促进了国家基础大科技设施“地球系统数值模拟装置”的立项。

3.3 参加 2015 年巴黎气候大会活动,扩大了专项的影响碳专项在巴黎气候大会“中国角”组织了“追踪碳足迹——中国科学家在行动”为主题的边会(图 2),在大会展区铺设了专门的碳专项展台,向世界展示了中国科学家在开发碳收支和中国应对气候变化等方面的工作和进展。大会前后,加拿大、法国、英国、瑞典以及我国多家媒体进行了采访报道,产生了积极的影响。

|

| 图 2 碳专项专家参加巴黎气候大会 |

碳专项培养和锻炼了既具有前沿科技水平又能投入国家重大战略需求的科技人才队伍。培养和引进了一批“杰青”“千人”“青千”、国家青年拔尖人才等,总计 43 人次。另外,有 4 位专家在参加本专项工作期间分别当选为中科院或工程院院士。

3.5 孕育和争取了国家重大研发项目应对气候变化的碳收支认证及相关问题先导专项的实施充分体现了战略性先导专项的先导性,专项相关研究内容已部分列入科技部“十三五”重大研究计划指南中,如全球变化、脆弱生态治理、高性能计算等。据不完全统计,已有 11 位专家申请项目并获得了批准。

(依托单位:中科院大气物理所)

专家点评在过去25 年间,国际上对全球气候变化进行了五次规模空前的评估,取得了系统、深入的成果。从科学上大大加深了人类活动对全球气候变化影响的认识,并最终导致了适应和减缓全球气候变化的国际气候公约的制定和生效。

在上述国际大背景下,中科院碳专项围绕应对气候变化的碳收支认证及相关问题,开展了温室气体排放、生态系统固碳、气候敏感性、气候变化的影响和适应、绿色发展政策设计等方面的研究,高质量完成了全部任务,取得了一系列国内外学术界认可的原创成果,提升了我国在应对气候变化谈判中的话语权,并支撑了国家应对气候变化决策。研究成果被纳入到了IPCC 第五次评估报告和第三次气候变化国家评估报告之中,推动了国家重点研发计划相关专项的立项。

同时也对中国实施气候变化适应的减排规划和行动提供了重要支撑。通过专项研究所获得的大数据与多种模式序列发展为今后的气候变化研究奠定了必要的基础。

点评专家

丁一汇 研究员,中国工程院院士。中国气象局气候变化特别顾问,国家气候变化专家委员会副主任。曾参加IPCC第一至第五次评估报告的编写,并先后任第二与第三次评估报告第一工作组的副主席和主席。同时参与了三次国家气候变化评估报告的编写。曾获1995年国家自然科学奖二等奖,2003年国家科技进步奖一等奖,2005年国家科技进步奖二等奖,2002年何梁何利奖,2005年获世界气象组织季风和气候研究杰出成就奖。