当前,我国环境污染物的暴露特征复杂,发达国家百年发展过程经历的不同污染阶段所产生的健康问题在我国集中显现,不仅污染所致健康危害机制亟待阐明,而且污染的环境暴露规律亦不清晰。由于我国环境污染的自身特点,污染的环境暴露与健康危害与发达国家差异显著,无法照搬国外研究模式与结论。

发现羟基自由基产生新机制

以环境污染导致的健康危害问题为目标,按照"多元知识结构的团队集中攻关"的研究思路,中科院生态环境中心及相关研究团队协同开展环境污染导致健康危害的分子机制、风险预报预警、干预与消除、新技术方法及仪器开发等方面的研究。在过去的5年中,生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室以卤代有机化合物为研究对象,从分子、细胞、活体、理论计算等多个层面,系统地研究了卤代有机污染物毒性及健康危害机制,取得了一系列创新成果。

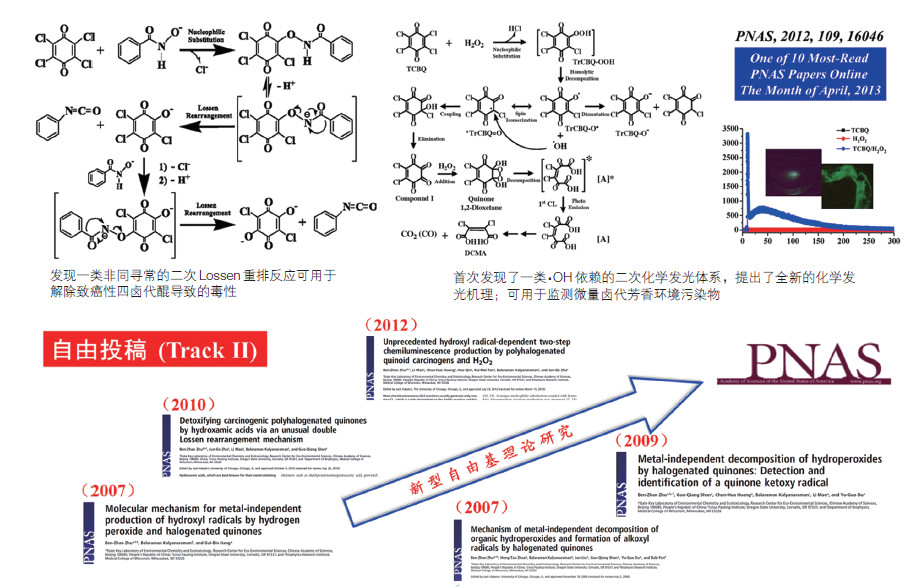

在卤代苯酚的致癌代谢物卤代醌与氢过氧化物反应的中间产物中首次分离得到纯净的醌碳自由基加合物的自由基形式,并发现其能够诱导DNA损伤,为卤代苯酚的致癌毒性提供了一个全新的分子毒理机制。该机制适用于其他通过体内代谢或化学脱卤转化成卤代醌的多种卤代有机污染物如氯代苯酚、橙色剂和溴代阻燃剂,是一个具有普适性的致癌新机制。发现卤代苯醌的暴露导致细胞内作为TET酶辅助因子的可利用铁含量显著增加,提高了TET酶的催化活性,从而诱导5-羟甲基胞嘧啶的形成,表明卤代苯醌对表观遗传修饰水平的改变是其致癌毒性的另外一个潜在分子机制。发现多氯联苯可促进肿瘤的生长、浸润和转移,并增加与肿瘤生长和增殖相关基因的表达,最终促进肿瘤恶化,为多氯联苯与人群肿瘤的环境流行病学相关性数据提供了重要病因学依据。首次证明了果蝇基因组中存在6mA修饰,并且证明该修饰在胚胎发育的早期阶段受到去甲基化酶DMAD (果蝇Tet同源蛋白)的精确调控。该项研究揭示了真核生物DNA新修饰形式,在表观遗传研究领域取得了具有重要意义的原创性突破。以上成果深入、系统地研究了卤代有机污染物在健康危害方面的几个关键生物过程,相关研究成果在Cell、Nat Commun、PNAS、Cell Stem Cell、JACS和Environ.Health Persp.等国际著名期刊发表,工作得到国内外同行的广泛关注和认可。

专家点评环境污染导致的健康危害已经引起了世界各国的广泛关注,但污染物引发相关疾病的分子机制仍是一个国际性的科学难题。中国正处于经济快速发展的时期,经济发展带来的环境污染和健康问题是中国现在和未来所要面对的一个重大社会问题。中科院设立的"环境污染的健康效应与调控"项目将开创中国环境与健康研究新领域,奠定学科发展和人才队伍基础,为解决中国环境污染导致的健康问题提供理论和方法的支撑。

该研究特色鲜明,研究路线清晰;基础研究成果突出;全链条设计;培育了多元知识结构的研究团队。通过污染物的毒理效应分子机制研究,将环境暴露组与区域健康问题有效"桥"联;在污染物诱发DNA损伤以及表观遗传变化的分子机理研究方面取得重要进展,成果在Cell、Cell Stem Cell、PNAS等高水平期刊上发表;研究内容涵括了暴露组学、分子相互作用、健康机制等研究内容,并延伸到风险预报预警和危害干预与消除等研究方向;充分体现学科交叉,研究团队包括了环境科学、化学、毒理学、生命科学、医学及流行病学等领域的专家和研究人员。通过培育具有国际竞争力的学术团队,引导和推动了中国环境与健康学科的发展。

点评专家乐晓春 (X.Chris Le)加拿大皇家科学院院士,加拿大自然科学与工程研究院E.W.R.Steacie Memorial Fellowship奖获得者。加拿大阿尔伯塔大学杰出教授(Distinguished University Professor)、分析和环境毒理研究室主任,加拿大生物分析技术和环境健康领域首席科学家。主要从事生物分析化学、环境健康、环境毒理、基因损伤和修复等研究,在Science、PNAS等高水平期刊发表研究论文200余篇,担任Journal of Environmental Sciences、Environmental Health Perspectives和Analytical Chemistry等期刊的主编或副主编。