“植物碳氮代谢与性状改良”是中科院上海生命科学院“十二五”期间“一六十”规划重点培育方向之一,以中科院植物生理生态所为核心组织实施。

五年间,植生生态所聚焦研究方向,以“精诚合作、特色突出、重点突破、引领发展”为发展思路, 通过构筑人才高地、搭建创新平台、承担重大任务、 力推国际评估、加强合作交流等系列举措,在 Nature、 Science、Nature Genet、Nat Biotech、Plant Cell、PLoS Biol、PNAS、Annu Rev Plant Biol 和 Curr Opin Plant Biol 等高水平期刊上发表研究论文 30 余篇;授权专利 72 项;获得可用于分子育种的作物新品系与种质资源 54 份;1 个新品种获国家审定。“水稻复杂数量性状的分子遗传调控机理”、“水稻重要生理性状调控的分子机理与育种应用基础”分别荣获 2012、2014 年度国家自然科学奖二等奖;“水稻高产优质性状的分子基础及其应用研究” 荣获 2013 年中科院杰出科技成就奖。

揭示植物细胞相应高温新机制

在植物碳氮代谢研究方面,找到了调控植物“青春期”起始的“甜蜜”信号,阐明了光合作用产物糖调控植物发育进程;揭示光合硝酸根同化的偶联与解偶联是植物分配能量与物质的关键机制。

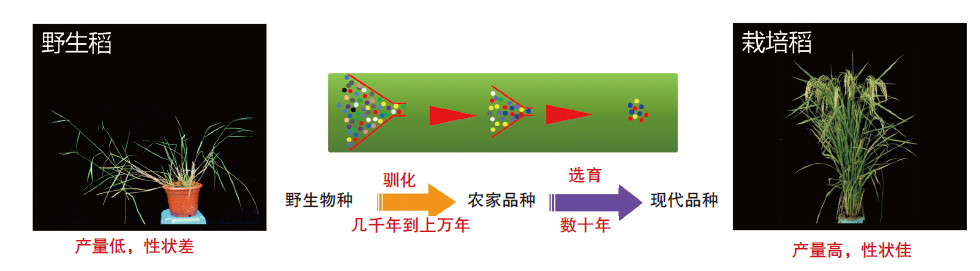

在植物性状形成的分子机理解析方面,构建了一张水稻全基因组遗传变异的精细图谱,揭开栽培稻驯化和起源之谜;初步阐明了控制水稻落粒性、芒发育、籽粒大小、胚乳发育等复杂性状形成的分子遗传机制,为新一代分子育种提供有价值的遗传信息;深入解析了水稻杂种优势和劣势的分子机理,为培育具有超亲优势的常规稻新品种奠定重要基础。

揭示栽培稻的起源之谜

在植物抗逆生理研究方面,揭示了脱落酸通过放大生长素信号促进侧根生长增强抗旱性;发现促进植物节水抗旱的脱落酸类似物 AM1,可增强植物的耐旱性;通过对胞外钙信号感受与植物体内气孔运动和蒸腾速率的调节的研究,揭示了植物抗旱新机制,对于培育节水抗旱植物具有潜在应用价值;克隆了作物中第一个抗高温的数量性状基因位点 OgTT1,揭示了植物细胞响应高温新机制,对提高全球气候变暖引发的粮食安全有重大意义;发现通过调控细胞死亡提高作物抗高温能力,使作物既抗高温又增产;阐明了下调茉莉酸信号途径可以促使水稻快速生长、产量增加,为抗病及高产协调的农作物设计育种提供了思路;获得了禾谷镰孢侵染小麦幼苗胚芽鞘过程的全基因组表达谱,揭示了禾谷镰孢侵染植物的分子策略随侵染进程,促进了对禾谷镰孢致病机制的进一步理解,有助于小麦赤霉病等的抗病设计。

“植物碳氮代谢与性状改良”标志性重大进展为植生生态所贯彻落实“率先行动”计划、扎实推进分子植物科学卓越创新中心建设奠定了扎实的基础,为最终建立“高产、优质、高效、可持续”农业生产体系提供思想基础和技术支撑。

专家点评植物通过调节体内物质和能量代谢及其分配,在生长发育和抵抗逆境之间保持最佳平衡,并最终显著影响人类关注的重要农艺性状(产量、品质和活性成分)。当前全球人口增加、极端气候频发以及化肥的过度使用,更促使人们采取提高作物碳氮代谢效率,改良性状等手段以增加粮食产量和效益。

“植物碳氮代谢与性状改良”研究通过协同创新揭示了光合作用相关的植物能量与物质分配的关键机制;构建了水稻全基因组遗传变异的精细图谱,揭开了栽培稻驯化和起源之谜;阐明了控制水稻复杂性状形成的分子遗传机制;分离了促进植物节水抗旱的关键化合物;克隆了作物中第一个抗高温的基因;发现通过调控细胞死亡提高作物抗高温能力,可使作物既抗高温又增产。“植物碳氮代谢与性状改良”标志性重大进展为最终建立“高产、 优质、高效、可持续”农业生产体系提供思想基础和技术支撑。

点评专家马红 复旦大学生命科学学院教授、院长。1978 年就读中国科技大学,1980 赴美国 Temple 大学留学, 1988 年获麻省理工学院生物学博士,在加州理工学院博士后训练后,于 1990—1998 年在冷泉港实验室工作, 1998 任宾州州立大学副教授(终生),2002 年为教授 (终生),2009 年成为中组部“千人计划”第一批入选者, 2011 年被选为美国 AAAS Fellow。

长期研究植物生殖发育与进化,包括花发育分子机理及进化、雄性育性的分子调控、减数分裂基因的功能和分子进化以及被子植物的系统关系,取得了一系列研究成果,克隆了第一个植物 G 蛋白和亚基基因, 为建立控制花发育的 ABC 模型做出了重要贡献,并发现和研究了一批雄性发育和减数分裂相关基因。回国后,承担自然科学基金重点项目、自然科学基金重大研究计划项目、科技部重大研究计划(S“973”)等项目。成果在 Nature、Cell、Nature Genetics、Genes & Development、Current Biology、Plant Cell 和 PNAS 等期刊发表 230 余篇论文,文章被引用次数累计 17 000 余次。