2. 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

屠呦呦因青蒿素研究获得 2015 年诺贝尔奖生理学或医学奖之后,有关青蒿素没有申请专利的评论便铺天盖地而来,观点之一是中国科学家注重发表论文而缺乏专利意识[1]。事实上,青蒿素研究之所以在当年没有形成专利,并非科学家不注重专利申请,主要是由于当时我国并没有建立自己的专利制度。数据表明,1985 年 4 月1日,新中国专利制度开始运行的第一天,屠呦呦就向国家专利局申请了名为“还原青蒿素的生产工艺”的发明专利,1993 年又申请了名为“双氢青蒿素制剂及制剂工艺”的发明专利。

诺奖得主申请专利并不鲜见,杨中楷在《21 世纪以来诺贝尔自然科学奖的技术科学趋向》[2]一文中指出,21 世纪以来大约一半以上诺贝尔物理学奖得主和 70% 以上的化学和生理学或医学奖得主都申请了专利。诺贝尔奖得主所申请的专利,多数源自于其所从事的前沿研究工作,往往具备较强的原创性和基础性,能够开创新的产业和市场,对经济发展有着巨大的带动作用。这类基础性专利能够衍生出大量的改进型专利,带来更为丰富的工艺和产品集合,最终促使完整的产业链条和市场结构的形成。诺奖得主本人从事专利活动,能够推动其前沿科学研究成果更好地向技术成果转化,对于弥合基础研究和应用研究的隔阂有着极为重要的桥梁作用。研究诺贝尔奖科学家如何从自己的研究工作中出发,实现“论文—专利”的二元行为模式,既是对一种新型科研模式的探索与总结,也能够对重大原始创新成果的产出提供经验借鉴与政策启示。

日本科学家是“论文—专利”双高产的典范,野依良治已经发表研究论文和学术评论 500 余篇、获美国及日本专利 250 余项;利根川进、江崎玲于奈等人也掌握多项专利[3]。美中不足的是,虽然已有数据展示诺奖得主的专利情况,但多数研究处在宏观统计层面[2],未能近距离揭示科学家论文产出与专利产出的联系与互动的微观机制,只能获得感性认识而无法获得更有价值的实践指导。基于上述原因,本文将选择 2012 年诺贝尔奖生理学或医学奖得主山中伸弥(Shinya Yamanaka)作为研究对象,通过对其论文和专利数据的深入剖析,厘清山中伸弥“论文—专利”二元科研活动的发生过程,总结其基础研究—应用研究一体化的科研模式,探索其科研行为的影响因素和政策背景,力求为我国原始创新成果的产出提供国际借鉴。

1 山中伸弥论文和专利的基本情况 1.1 主要科研成果山中伸弥的主要成果是诱导性多功能干细胞(inducedpluripotent stem cells,iPS)。他所在的研究团队通过对小鼠的实验,发现诱导人体表皮细胞使之具有胚胎干细胞活动特征的方法[4]。

2006 年,山中伸弥和他的学生把 Oct3/4、Sox2、c-Myc 和 Klf4 这 4 种转录因子引入小鼠胚胎或皮肤纤维母细胞,发现可诱导其发生转化,产生的 iPS 干细胞的形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰状态、细胞倍增能力、类胚体和畸形瘤生成能力、分化能力等都与胚胎干细胞极为相似[5]。通过同时引入 4 个基因这一简单手段,可以重编程纤维原细胞变成未成熟干细胞,2007 年他和他的学生在人的细胞中同样实现了上述过程,这开创了人类历史的新纪元。山中伸弥工作的重要性在于,首先更新了人们的观念,使人们不再认为细胞的命运不可逆转,同时细胞还可以实现不同组织间的转分化;其次,iPS 细胞绕过了胚胎干细胞的伦理困境,使得科学研究工作更少地受到伦理道德制约;最后,iPS 细胞具有很多胚胎干细胞所没有的优势:来自于病人自身的 iPS 细胞体外操作后重新植入病人体内,免疫反应将大大减少。因此,山中伸弥与戈登(John Gurdon)爵士一起获得了2012 年的诺贝尔奖生理学或医学奖。

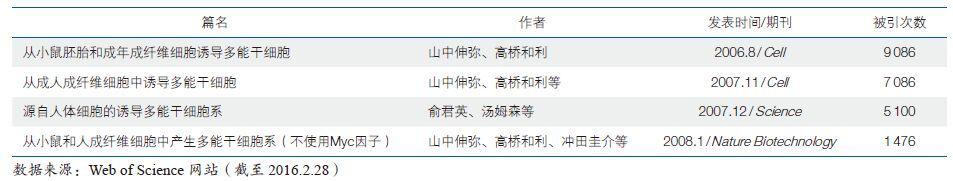

1.2 主要论文情况山中伸弥是 i P S 研究的主要论文作者,累计发表 iPS 相关论文百余篇,其中重要的论文主要有两篇(表 1)。一篇是 2006 年发表于 Cell 杂志的利用小鼠进行的iPS研究的学术论文[6],山中伸弥和他的学生将24种转录因子排列组合导入小鼠成纤维细胞,最终确定最少有 4 种转录因子组合——Oct 4、Sox 2、c-Myc 和 Klf4 可将成纤维细胞重编程为 iPS 细胞。该论文提供的利用载体递送外源基因诱导 iPS 细胞的思路,成为当前获取 iPS 细胞的主要方法。该文累计被引达 9 000 次以上,是 iPS 研究的开山奠基之作。在完成小鼠实验之后,山中伸弥马上将研究转移到了人类细胞。2007 年,他在人的细胞中同样实现了细胞命运的逆转,另一篇重要的论文也迅速发表于 Cell 杂志[7],该篇论文累计被引次数达到 7 000 次,同样也是 iPS 研究的开山奠基之作。几乎同时,2007 年汤姆森(Thompson)实验室在 Science 杂志发表了类似的研究成果[8],不同的是他们筛选出的 4 种因子分别是Oct4、Sox2、Nanog 和 Lin28,其中 Oct4 与 Sox2 在山中伸弥的研 究中也很关键。紧接着,山中伸弥小组又在原有工作基础上取得了重要突破:从 4 个转录因子中去掉了肿瘤相关因子 c-Myc,使 iPS 细胞的生产更为安全[9],并且提高了产生的 iPS 细胞的质量。

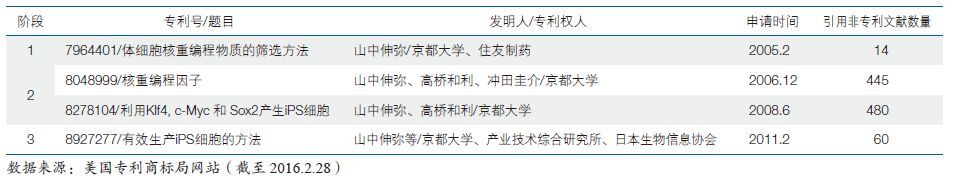

山中伸弥同样是一位高产的专利发明人,在美国专利商标局数据库中检索,其参与发明的专利共有 23 件。按照其专利申请的时间轴可以将山中伸弥的技术开发工作分为 3 个阶段,分别是技术准备阶段、技术成熟阶段和技术完善阶段(表 2)。在第 1 个阶段中,山中伸弥开发了进行 iPS 研究的基本技术手段,筛选用于体细胞核重编程的物质;他们鉴定出一系列的在胚胎干细胞特异表达的基因;代表性专利为 US7964401。在第 2 个阶段中,山中伸弥提供了核重编程因子的制备方法,以及通过引入 Oct3/4,Klf4,c-Myc 和 Sox2 四种因子获得iPS的方法。所公开的方法和核重编程因子可以用于方便地和高度再现地建立具有类似于 ES 细胞的多能性和增殖能力的iPS细胞。它们可以用于干细胞移植疗法的多种疾病,如心机能不全,胰岛素依赖性糖尿病,帕金森氏病和脊髓损伤,可避免有关移植后的排斥性以及使用人类胚胎的伦理限制。这一阶段的代表性专利为 US8048999和 US8278104。在第 3 个阶段中,山中伸弥着重开始解决iPS细胞生产的效率和安全问题,从专利数量分布来看,这方面问题正在成为研究热点。比如为了避免由c-Myc基因引起的致癌作用,用一种结构与 c-Myc 基因非常相似的基因 L-Myc 进行替代,来培育出 iPS 细胞。这一阶段的代表性专利为 US8927277。

从上述山中伸弥的论文和专利数据来看,他既是一个居于细胞研究领域前沿的科学家,同时也是一个积极进行技术开发的工程师。尤其值得注意的是,山中伸弥的论文发表和专利申请行为有着逻辑上和行动上较强的一致性。可以说,这代表着一类新型的科研模式,值得总结和探索。

2.1 “论文—专利”的逻辑合理性一般认为,科学家尤其是诺贝尔奖科学家主要从事的是基础研究工作,其主要的成果形式是科学论文,做出技术发明并进行专利申请则是工程师的事情。这种观点,受到了基础研究与应用研究二阶段论的影响。按照《科学:没有止境的前沿》[10]的作者万尼瓦尔·布什的观点,基础研究与应用研究的界限是明确而清晰的。但司托克斯[11]随后指出,基础研究与应用研究的界限已经模糊,比如巴斯德所从事的研究就很难定性为基础研究或者应用研究。

山中伸弥所从事的研究,可以定位于基础研究范畴,即通过实验发现利用4种因子可以实现核重编程获得iPS细胞。但同时,实验又提供了一种方法,即利用4种因子进行核重编程就能够获得 iPS 细胞,可以定位于应用研究领域。对于此类情况,陈昌曙先生[12]早就指出:科学实验的目的是为了有所发现,但实验总是要“做”的,人们在实验中可能会“制作出”某种前所未有的事物,这种实验已经不单纯是“发现性”实验,而可以称之为“发现发明性”实验。后者在本质上已经是技术发明的雏形,稍加改造就可以更具实用性,成为纯粹的技术发明。从这个角度来看,山中伸弥所从事的研究本身就具备科学—技术二元属性,因此同时产出论文和专利在逻辑上就存在着内在的合理性。

许多历史上重大的技术发明都来自于揭示科学发现的基础实验[12]。法拉第在 1831 年宣布他发现电磁感应现象时演示的实验,已经是发电机的雏形。化学中这样的案例就更多了,化学实验中的烧杯等可以看作是化工试验中反应罐的雏形。班廷发现了胰岛素对降低血糖有明显作用,于是分离提纯了胰岛素,挽救了无数人的生命。青蒿素亦是如此,虽然当时未能申请专利,但完全具备申请专利的条件。从目前科学发展的总体情况来看,除了少数纯理论研究之外,多数研究都可以论文和专利两种形式出现,就像一枚硬币的两面,可以兼具基础研究和应用研究两种属性。万尼瓦尔·布什虽然不主张基础研究以应用为目的,但他曾经明确指出:专利是科研的生命[10],这意味着在科研活动中专利申请必将会成为一种普遍性和常态化的活动。当然,这并不应该成为忽视纯基础科学研究的理由,没有持续的纯基础科学研究作为源泉,后续的科学发现和技术发明是无法出现的。

2.2 “论文—专利”的行动连续性尽管从逻辑上来看,山中伸弥的“论文—专利”行为具备着内在的逻辑合理性,但这个过程并不会自发地实现,需要科学家的主观能动性以及必须的技术手段和工具才能够实现。科学家不能兼顾论文和专利,一是因为缺乏专利意识;二是由于缺乏专利条件:比如弗莱明发现了青霉素的杀菌作用,却无法将其转化为技术发明,直到钱恩和弗洛里实现青霉素的分离和提纯。从山中伸弥的“论文—专利”数据来看,他表现出了良好的主观能动性。而且,他和他的研究团队也具备着较强的知识整合和实践操作能力。

从时间上来看,其论文发表和专利申请的连续性非常明显,表现出其良好的专利意识。2006 年 8 月山中伸弥发表了小鼠研究的论文,揭开了 iPS 细胞研究的序幕。随即在 2006 年 12 月就申请了核重编程的专利,此专利申请面向了全球几十个国家。2007 年 11 月山中伸弥抢发了成人 iPS 细胞研究的论文,2008 年 6 月就又向全球几十个国家申请了相关专利。之所以要这么做,除了山中伸弥本人主动的专利申请意识之外,背后的另一个重要原因是按照美国法律,为了不丧失新颖性,应在论文发表的一年内做出专利申请。从山中伸弥专利申请的时间序列来看,近年来他进行专利申请的意识越来越强,专利申请的密度也越来越大,这也符合科学技术发展的规律。因为随着原始性技术发明的出现,改进型技术发明会越来越多,会更多地产出面向产品和工艺的发明专利。

从内容上来看,其论文发表和专利申请的主题连续性也非常明显,也就是说山中伸弥尤其注意将相近主题科研成果以论文和专利两个类型公开。对照表 1 和表 2 来看,这种“论文—专利”的二元行为模式已经非常明显。按照美国专利法要求,专利说明书中应该标注所引用的在先发表的文献。从此项数据来看,山中伸弥特别注意对在先文献的引用,借以突出自身发明的创造性和新颖性。US8048999(核重编程因子)专利引用了 206 个其他专利,其中美国专利 123 个,引用了 445 个非专利文献。US8278104(利用 Klf4,c-Myc 和 Sox2 产生 iPS 细胞)专利引用了 214 个其他专利,其中美国专利 126 个,引用了 480 个非专利文献。在这些非专利文献中,不但包含了山中伸弥本人的多篇高水平文章,连其竞争对手俞君英的论文都包含在内,显示出山中伸弥对论文和专利紧密联系性的高度重视。

3 山中伸弥“论文—专利”行为模式的启示与政策分析 3.1 山中伸弥“论文—专利”行为模式的启示习近平同志指出:“只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平,永远跟在别人的后面亦步亦趋”。要把核心技术掌握在自己的手中,至少有两条途径可以选择。(1)在已有的科学发现和科学理论的基础上进行技术研发工作;(2)依靠自身力量完成从科学发现到技术发明乃至产品和工艺创新的整个过程。从目前的情况来看,除了少量的纯基础研究具备公益性质,多数科学研究成果都已经成为个人和国家掌控技术和产业源头的重要力量源泉。所以,第二条路径正在成为考验世界各国整体科技水平的重要标志。

在第二条路径上,我们有不少经验教训。历史上我们曾经较早地做出了蜂窝通信、叶轮机械三元流动理论、青蒿素等重大科学成果,但是因为各种原因,没有申请专利,也未能实现基于这些重大科学发现和理论的原始创新。而要推动原始创新的出现,除了科技政策和管理机制的创新之外,科学家的科研模式也需要随之改变。这是因为申请专利能够帮助科学家将科学成果更好地推向市场,但同时也给科学家们带来了新的挑战,因为这使得原来只需要应对论文写作与发表的一元工作方式,需要拓展到“论文—专利”的二元工作方式。在历史上,还有不少科学家能够身兼科学家-工程师-企业家三重角色,承担着科学研究、技术发明和产品研发多重科研任务,比如西门子、马可尼、肖克莱等。他们以自身的事实演绎着从基础研究到应用研究甚至产品开发的全链条创新模式。虽然我们不能强求科学家都成为全能科技工作者,但对多数科学家来说如何将科研工作的成果既通过科学论文的形式发表传播,又通过专利的形式加以保护应用,已经成为科技创新供给侧改革不得不面对的重要课题。

因此我们认为,当前科学界的重要任务之一是要改变原有的科学家与工程师泾渭分明的科研模式,推动科学家—工程师的融合和协同,不但要产出高水平的科学研究论文,也要努力地探索新技术原理,加速重大基础性、原创新技术的产出,获取自主知识产权,推动原始创新的实现。在这方面,潘建伟团队已经初见成效,针对量子力学基础问题开展研究,在广域量子通信和光学量子信息处理等领域取得了一系列具有重要国际影响的创新成果,也已经申请了一系列相关专利,为我国在新兴的量子信息产业抢占先机奠定了坚实的科学基础。

3.2 山中伸弥“论文—专利”行为模式的政策动因山中伸弥之所以具备如此敏锐的技术开发和专利意识,并非是个人的特质。他本人在接受采访时也提到,并非从一开始就具备专利敏感性。20 世纪 90 年代,山中伸弥还在美国加州大学从事博士后研究时,就已经根据其当时的研究主题申请了 US5866333(检测编辑酶的 mRNA 靶的筛选方法)专利。回到日本后,虽然其陆续在日本的不同城市从事类型不同的研究工作,但其专利行为一直在持续。究其实,是因为美国和日本是世界上知识产权战略执行较好的两个典范国家,山中伸弥身处其中,受到政策氛围和评价机制的影响,不断触动和巩固了他的专利申请动机。

山中伸弥二元行为的驱动力量之一来自于日本宏观的知识产权政策。尽管日本在知识产权方面起步较晚,但进入21世纪以来,日本调整了国家知识产权战略,实现了后来居上。日本政府先后召开“知识产权战略会议”,相继出台了《知识产权战略大纲》和《知识产权基本法》,将“技术立国”的国策修改为“知识产权立国”。日本知识产权战略之所以能够迅速制定并顺利实施,一个关键原因就是日本社会各界达成了广泛共识,各方面都积极参与知识产权战略的实施。从表面上来看,处于国际前沿的重大科学项目似乎与专利并不搭界。但按照科学界对巴斯德象限的理解[11],除了少数像引力波、原子结构等纯基础研究领域之外[13],多数研究领域尤其是那些应用引发的基础研究和以基础研究为背景的应用研究领域都可以产出发明和创新,而这些领域的发明和创新往往是原始性的重大发明和创新。比如瓦克斯曼的链霉素专利、汤斯的激光专利、费米的原子能专利,都是在基础研究的过程中演化而来。因此,政策制定者应积极调整当前的专利政策,鼓励那些从基础研究产出的成果转化为技术发明专利,目前开展的重大经济科技活动的知识产权评议活动就是一个较好的开端。

山中伸弥二元行为驱动力量之二来自于科研机构的评价机制。过去日本的国立大学、公共科研机关在对科研人员进行评价时,过多地以论文的好坏评价研究人员的成就。《关于知识产权战略的中间报告》发表后,为了鼓励科研人员对原始知识创新的积极性,大学和研究机构决定在评价科研人员的研究成果或晋升时要重点审查其专利的申请数量,以及由专利创造的经济效益。一些从事研究与开发的特殊法人、独立法人团体在进行人事评价和研究费分配时,也要考核研究人员的专利申请数量及专利创收效益。从这个角度来看,我们在对科技工作者进行评价的过程中,不但要考察他们在国际学术前沿产出高水平成果、发表高水平文章的情况,也需要同时考察他们利用学术成果进行技术转化的情况,日前出台的《中华人民共和国促进科技成果转化法》正当其时。当然,我们要清醒地意识到激光专利、原子能专利、链霉素专利、三极管专利、巨磁电阻专利这样的发明创造距离产业化尚有一段距离,许多关键环节和零部件都需要产业界配合提供。因此,在考察的过程中不但要考察他们的显性的、直接的产生效益的可能性,也要考察其对技术创新和产业创新的中远期潜力。

4 结论与展望综上,本文提出了一类新型的科研模式。这种科研模式具备特殊性,适合那些基础研究和应用研究边界较为模糊的研究;但同时,这种科研模式也具备广谱性,因为这类处于巴斯德象限的科研活动正在逐渐成为原始性、基础性重大创新的源泉。在建设知识产权强国的过程中,我们不但需要工程一线的工程师产出实用性较强的关键专利,也需要处于科研一线的科学家产出带动性较强的基础专利。在这个过程中,政策制定者需要对政策进行分类强化,鼓励科学家兼顾科学研究和技术研发工作,并且向市场端不断推进。

最后需要说明的是,由于数据和专业限制,只是选择了山中伸弥作为案例来进行研究,难免有挂一漏万之嫌。我们将在以后的研究中更多地收集案例和数据,做出更全面的分析和判断。但无论如何,希望能够通过上述分析和判断,展示诺贝尔奖科学家的一种新型工作模式,为我国科学家开展科研工作提供模式参考。也希望通过对科学家行为动机背后的政策驱动力的考察,对我国科技政策的制定提供案例启示和决策参考,推动我国原始性创新成果的持续集聚出现。

| [1] | 曾庆平. 从青蒿素的专利之痛谈起. 中国知识产权报, 2013-03-06(005). |

| [2] | 杨中楷, 刘则渊, 梁永霞. 21世纪以来诺贝尔科学奖成果性质的技术科学趋向. 科学学研究 , 2016, 34 (1) : 4–12. |

| [3] | 夏佩娟. 诺贝尔奖获奖日本科学家与专利.[2016-02-28].http://www.sipo.gov.cn/dtxx/gw/2002/200804/t20080401_351049.html. |

| [4] | 马海滨, 侯玲玲, 王晓宇, 等. 诱导性多潜能干细胞(iPS细胞)的研究进展. 中国生物工程杂志 , 2011, 31 (8) : 124–132. |

| [5] | 刘爽, 段恩奎. 诱导产生多能性干细胞(iPS细胞)的研究进展. 科学通报 , 2008 (40) : 377–385. |

| [6] | Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell , 2006, 126 (4) : 663–676. DOI:10.1016/j.cell.2006.07.024 |

| [7] | Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. Cell , 2007, 131 (5) : 861–872. DOI:10.1016/j.cell.2007.11.019 |

| [8] | Yu J, Vodyanik M A, Smuga-Otto K, et al. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells. Science , 2007, 318 (5858) : 1917–1920. DOI:10.1126/science.1151526 |

| [9] | Nakagawa M, Koyanagi M, Tanabe K, et al. Generation of induced pluripotent stem cells without Myc from mouse and human fibroblasts. Nature Biotechnology , 2008, 26 (1) : 101–106. |

| [10] | V.布什著. 科学:没有止境的前沿. 范岱年, 译. 北京:商务印书馆, 2004. |

| [11] | 司托克斯著. 基础科学与技术创新:巴斯德象限. 周春彦, 译. 北京:科学出版社, 1999. |

| [12] | 陈昌曙. 技术哲学引论. 北京: 科学出版社, 2012. |

| [13] | 武际可, 周恒. 基础研究和技术创新的关系是不是单向的. 中国科学院院刊 , 2008, 23 (4) : 375–377. |