1986年中国科技界有两件大事,一是国家自然科学基金委员会成立,二是国家高技术研究发展计划(“863”计划)设立,这两件大事都与中科院和院士的建言献策密不可分,也在同一年,《中国科学院院刊》(简称“《院刊》”)创刊。30年来,《院刊》始终坚持“国家使命,科学担当”的价值理念,围绕中科院的中心工作,服务于以院士为代表的全国广大科学家,担当向国内外传播科学思想、促进我国科技进步和经济社会发展的重大使命。

自创刊以来,在叶笃正、余志华、郭传杰、方新等历任主编领导下,《院刊》发表了以卢嘉锡、周光召、钱三强、彭桓武、吴文俊、王选、刘东生、闵恩泽、吴征镒、谷超豪、师昌绪、徐光宪、吴良镛、谢家麟、郑哲敏、张存浩、李振声等为代表的老一辈科学家和以潘建伟、王贻芳、薛其坤、周琪等为代表的新一代科学家关于中科院建设、科学发展和国家经济社会发展等的一系列文章,这些文章在不同时期为中科院的发展、国家的宏观战略与决策发挥了重要的导向和决策支撑作用。近10年以来,在院党组领导下,《院刊》与时俱进地明确了“国家科学思想库核心媒体”的新定位,围绕出“思想产品”的中心任务,通过纸本期刊和网络新媒体融合发展、期刊和论坛活动配合等举措,使《院刊》在国内外的影响力不断扩大。一方面,相关文章得到中央主要领导和各部委、地方领导的关注和认可,并成为国家相关决策的重要依据;另一方面,在科学影响方面,《院刊》在2015年国内综合类科技期刊中影响因子排名第一[1, 2]。站在一个新的30年起点上,适逢国家部署建设高端科技智库,回顾和总结《院刊》30年的发展历程,对《院刊》进一步发挥“国家科学思想库核心媒体”功能具有重要意义。

1 《院刊》发展历程根据定位和主要任务,《院刊》30年发展历程可分为两个阶段。

1.1 作为中科院“机关刊”阶段(1986—2005年)1986年,时任中科院院长卢嘉锡院士在《开拓新的科学技术发展的黄金时代——代发刊词》中指出(图 1),“刊物是信息交流的工具,除了各种学报是以发表研究论文的形式来迅速反映科研第一线的最新成果以外,我们还需要讨论学科发展对策、推动研究成果社会化、提高科研管理工作的效率、探索科研工作的内在规律”等,因此,《中国科学院院刊》作为中科院的“机关刊”应运而生。他还对《院刊》提出了三个面向的要求:“(1)面向中科院:加强中科院在全国各地研究单位的联系;(2)面向社会:让社会各界更加了解中科院,更好发挥中科院在社会主义现代化建设中的作用;(3)面向世界:促进国内外的科学合作与交流”。[3]

|

| 图 1 时任中科院院长卢嘉锡院士的《院刊》代发刊词 |

在1986—2005年期间,按照上述三个要求和办刊定位,《院刊》设置了“学科发展”“工作研究”“科技与社会”“科学家”“院所介绍”“国际交流”等主要栏目,这些栏目起到了以下几个功能。

(1)科学发展的“指南针”。“学科发展”栏目中,侯学煜、陈芳允、杨嘉墀、师昌绪、左大康、朱震达、叶大年、张光斗……等国内顶尖院士和专家先后撰写了相关学科的评述和对学科发展的建议,引领和指导了各自然科学学科的未来方向。

(2)管理工作的“发动机”。“工作研究”栏目中,中科院原任、现任领导和学部领导对中科院的工作提出了很多建设性思考,如:张劲夫、卢嘉锡、周光召、路甬祥、白春礼、钱三强、叶笃正、王大珩、严东生、孙枢、孙鸿烈……等,他们的文章不仅是对全院工作的指导,而且对全国的科技管理工作亦具有重要的借鉴意义。

(3)科学与社会的桥梁纽带。在“科技与社会”栏目中,一方面,院士和科学家从科学技术的角度对世界和我国面临的重大社会问题进行研究阐述;另一方面,从社会应用角度介绍中科院的重点研究项目、规划与成果,此栏目成为沟通科学与社会的“桥梁纽带”。

(4)中科院重要的传播窗口。在“科学家”“院所介绍”“国际交流”等栏目中,面向国内外介绍了我国一大批知名科学家、研究院所和国际合作情况,成为中科院面向国内外重要的“传播窗口”。

中科院原院长周光召院士曾指出:科学院的科学家在创造历史,《院刊》在纪录历史。1986—2005年这一时期,《院刊》纪录了中科院在基础科学、高技术研究与发展、重大科技基础设施建设等一系列战略领域的重大部署,见证了中科院在“知识创新工程”中的辉煌成就,见证了中国科技实力和科技队伍的发展壮大,见证了科技在国家经济社会发展中逐渐承担起越来越重要的作用。

1.2 作为“国家科学思想库核心媒体”的智库媒体探索阶段(2005年至今)进入21世纪以来,科技与经济社会发展的关系越来越密切,国家许多战略性、前瞻性的重大问题,需要科技界积极进行决策咨询研究;有关政府部门在出台各种重要政策之前,需要经过科学的咨询和论证;现代社会的健康发展,需要科技界严谨的科学思考。

1998年,时任中科院院长路甬祥院士在两院院士大会上正式提出建设“国家科学思想库”,以科学家的思考和科技手段谋划、建言国家经济社会发展[4]。根据新时期国家的需求和中科院的工作重点,《院刊》定位逐渐从“机关刊”转向国家科学思想库传媒,2005年正式确定为“国家科学思想库核心媒体”,成为中科院及全国科学家思考科学发展以及科学支撑国家经济社会发展的建言献策平台。

2012年,白春礼院长在中科院工作会议报告中,确立中科院“出成果、出人才、出思想”的战略使命,明确将“出思想”作为中科院的三大使命之一[5]。2013年7月,习近平总书记在考察中科院时也明确提出“率先建成国家高水平科技智库”的要求,其成为了中科院新时期办院方针的重要内容[6]。2015年,中科院被列为首批25家国家高端智库建设试点单位之一,建设国家高端科技智库成为中科院未来工作的重要组成部分[7]。

经过十余年“智库媒体”的探索和实践,《院刊》逐渐摸索出了一条科学思想产品生产及其有效传播的发展道路。

2 智库传播需要期刊及媒体融合 2.1 研究与传播是智库的“一体两翼”智库又称“思想库”,是以公共政策为研究对象,以影响政府决策为研究目标,以公共利益为研究导向,以社会责任为研究准则的专业研究机构[8]。这种专业机构的产出是“思想产品”,而这些思想产品要实现价值,达到影响决策的目的,就需要“精准传播”和“有效传播”给目标受众——决策层及社会公众。因此,研究能力与传播能力构成智库的两大核心能力,并且两种能力互为依托,两种工作相互渗透,在选题和研究过程中就需考虑后期传播,同时,传播效果也将反馈给研究者以及时调整选题和研究方向。智库建设需要“研究”、“传播”的“双轮驱动”。

2.2 国外智库高度重视传播工作一些权威的智库评估项目,如美国宾夕法尼亚大学的“智库与公民社会计划”已将全媒体传播能力作为评价智库建设发展水平的重要标准,在其2012年度报告中[9],评定出了全球智库“运用社会化媒体前40强”和“运用纸质和电视媒体前35强”两个榜单。国外智库在传播方面主要有以下几方面举措:(1)普遍都有专职副总裁和专门的传播机构,并建立了有效、完备的传播平台体系;(2)广泛使用全媒体,并注重多种媒体平台的配合和融合;(3)注重全球传播;(4)政策成果的大众化包装;(5)注重智库专家的传播效能。

2.3 新媒体应用与媒体融合互联网时代以前,以主流大报、电视网为代表的传统媒体掌控着大众舆论话语权,智库的对外传播主要依托这些媒体,以接受媒体采访、观点受到引用的形式出现,在与媒体的合作共赢关系中总体处于被动的一方。智库自身只掌握两种传播渠道:一是不定期公开出版研究报告;二是定期出版学术色彩明显的深度政策评论刊物,著名的有卡内基国际和平基金会的《外交政策》、对外关系委员会的《外交》、美国战略与国际研究中心的《华盛顿季刊》、传统基金会的《政策评论》、布鲁金斯学会的《布鲁金斯评论》和《国防预算》、尼克松中心的《国家利益》等。

从20世纪90年代中期开始,国外知名智库纷纷建立自己的官方网站,依托官方网站完成发布最新研究报告、汇总背景资料、搜集受众评价反馈等传播事项。智库的官方网站成为面向公众提供一站式服务的政策信息超市和窗口,成为动态汇集多元内容、便于海量网民检索使用的专业数据库平台,成为整合智库全部传播力量的中枢。

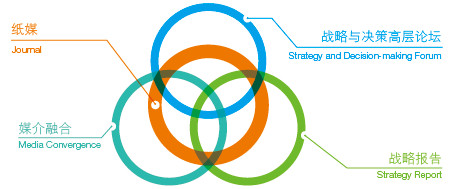

3 《院刊》作为智库媒体的实践及影响力十余年来,《院刊》依托纸刊的品牌,不断拓展传播平台和渠道,初步形成了“四位一体”(纸媒、论坛、新媒体平台、研究报告)的多元、立体化发展模式(图 2)。通过不同形式的传播方式,做到精准传播和有效传播,形成了较好的品牌效应。

|

| 图 2 《中国科学院院刊》“四位一体”发展模式 |

围绕我国科技和经济社会发展的重大需求,《院刊》每期策划1—2个专题,邀请有重要影响的战略科学家指导推进,以对国家高度负责的精神和科学家深厚的科学积累对国家发展提出有科学依据的战略建议。

《院刊》各栏目文章力求“战略高度、国家层面、国际视野、历史担当”。在选题策划上,既关注科技自身发展,又关注科技支撑经济社会发展的重大决策;既关注国家或科技领域已制定的规划、政策的深刻科学解读,更关注我国科技及经济社会长远发展的前瞻思考。

近年来,《院刊》策划的“国际化学年在中国”“可持续发展二十年”“学科的理论体系及方法论”“重大科技基础设施”“从空间看地球:遥感发展五十年”“科技支撑生态文明建设”“土壤与生态环境安全”等专刊,以及“科技支撑‘一带一路’”“社会治理的科学思考”“云计算创新发展战略”“在线社交网络分析理论与技术”“西藏经济社会与科技协同发展”“分布式可再生能源与智能微网”“精准扶贫重大战略与政策”“生物安全——新问题、新挑战”“脑科学与类脑智能”等专题,均是瞄准国家重大需求,组织专家多次研讨而最后形成的“思想产品”。这些专刊和专题出版后,通过精准传播,受到了相关部委和地方领导的重视,有些内容经精编改写上报,甚至得到了中央领导的批示,推动了相关领域的科学决策。

3.2 战略与决策高层论坛举办与期刊内容相辅相成的社会活动是期刊扩大影响、传播思想的重要手段,如美国《财富》杂志主办的“财富全球论坛”被视为把握世界经济走向最清晰和最直接的窗口。2011年,在院领导支持和指导下,创办“战略与决策高层论坛”,由《院刊》策划和具体承办。“战略与决策高层论坛”的行为主体是科学家和科学共同体,但其受众涵盖了政府、产业界、学术界等相关方面人士。论坛目标是通过多方的交流和碰撞,为科学技术服务国家决策提供可行的方案和途径。

该论坛目前分“公开论坛”和“圆桌会议(闭门)”两种形式。“公开论坛”开门做影响,向公众开放并邀请大众媒体参与报道;“圆桌会议”闭门出思想,就某一主题定向邀请有关专家,通过闭门研讨形式形成《院刊》专题或可向上报送的建言报告。目前该论坛已举办“国际化学年在中国”(2011年)、“可持续发展20年”(2012年)、“可持续发展难点热点问题圆桌会议”(2014年)、“土壤与生态环境安全——国际土壤年在中国”(2015年)、“可持续发展从行动走向科学”(2015年)等。来自国家发展和改革委、农业部、国土资源部、环境保护部、中国科协等部委领导,来自中央党校、哈佛大学等国内外大学和科研机构的学术界人士,来自联合国发展署、环境规划署、各国使馆等国际组织和机构人士,来自企业界的代表参与了不同主题的活动,相关活动先后被央视、人民网、新华网、《科技日报》《中国科学报》等主流媒体报道传播。

3.3 媒介融合及新媒体平台互联网时代,如果“不在线”等于“不存在”。《院刊》在深入做好纸刊选题策划的同时,积极开拓网站、微信、博客、视频、E-mail推送等多种媒介形式和渠道,并将各种媒介形式进行有效整合,一个选题内容多个平台发布,最大限度地延伸信息生命周期、扩大传播范围。期刊的影响力主要取决于两个因素,一是读者的数量,二是读者的层次(读者的影响力)。在媒介融合扩大受众范围的同时,《院刊》积极积累和建设高影响力人士的读者数据库(涵盖两院院士、高水平大学校长、部委及地方决策者、两会代表等),“影响有影响力的人”成为《院刊》迅速扩大影响的有效途径。

3.4 战略报告《院刊》纸刊的战略思考类文章一般都是系统阐述某一方面的问题,其篇幅较长,不利于面向决策者进行更有效传播。因此,编辑部创办了《智库观点》这一内参形式的产品,遴选《院刊》当期重要选题改写成1 500字左右的观点性短文,以专报的形式向有关领导和决策层进行精准投送。《智库观点》的形式和内容得到了各级决策者的高度认可和肯定,并鼓励《院刊》建立品牌,不断扩大影响力。

另外,《院刊》还特别注重从文章、访谈、调研、论坛、会议等凝练出战略报告,通过不同渠道报送中办、国办等。

3.5 影响力中央及地方领导的关注。《院刊》每年都有相关内容被中央和部委领导关注或批示,在创新驱动发展战略下,地方领导也逐渐关注《院刊》内容。如:“精准扶贫”专题得到了国务院领导的认可和肯定;“生物安全”专题的内容经改写后得到中央和国务院主要领导批示并推动了国家相关领域的科技计划进展;“厄尔尼诺”专题为国家海洋局和国家气象局对2016年的预报和减灾提供了重要参考。

《新华文摘》转载。因为影响力提升,每年都有相当数量文章被转载。利用《新华文摘》几十万的订阅读者,实现了《院刊》文章面向大众的“二次传播”。

社会媒体的关注。《院刊》的各重大专题和论坛得到社会主流媒体的广泛关注,如央视、新华网、人民网《光明日报》《中国青年报》《科技日报》等。

国际影响力。《院刊》与联合国发展署、环境规划署等联合国相关机构、俄罗斯科学院、法国科研中心、日本学术振兴会、韩国政府科技交流中心等国外相关机构,与各国驻华使馆科技处等建立了广泛的业务往来,已成为国外同行了解中科院和中国科学成就的重要窗口。

学术影响力。在中国科技信息研究所和中国知网的期刊数据库内,2015年《院刊》影响因子在全国综合类科技期刊中均排名第一。

4 结语在院党组及编委会领导下,《院刊》30年的发展虽经历了定位和办刊方向的调整,但“国家使命,科学担当”的价值理念一以贯之。站在未来30年的起点,在中科院启动建设“国家高水平科技智库”的新形势下,《院刊》理应承担起高端科技智库的传播重任,这既是《院刊》定位的内在要求,也是《院刊》办刊人义不容辞的责任。

凡事“因势而谋、应势而动、乘势而上”,“不谋全局者,不足谋一域”。谋划《院刊》未来发展,既要抓住国家高端科技智库建设的历史机遇,服务于中科院的智库建设;又要站在国家发展的角度,将《院刊》办成全国科学家的“《院刊》”,服务于国家治理体系和治理能力现代化、科学化的重要信息传播平台。

展望未来,《院刊》将致力于成为中科院高端智库的名片,成为中国科技思想的传送器,成为中国科技思想市场的孵化器。

| [1] | 中国科技信息研究所. 2015年版中国科技期刊引证报告(扩刊版). 北京: 科学技术文献出版社, 2016. |

| [2] | 中国知网.中国学术期刊国内引证报告.北京: 2016. |

| [3] | 卢嘉锡. 开拓新的科学技术发展的黄金时代——代发刊词. 中国科学院院刊 , 2016, 1 (1) : 1–2. |

| [4] | 路甬祥. 继往开来, 为建设国家科学思想库而努力奋斗——在中国科学院第十次院士大会上的工作报告. 科学新闻 , 2000 (22) : 4–5. |

| [5] | 白春礼.出成果出人才出思想, 开创"创新2020"新局面——在中国科学院2012年度工作会议上的报告.北京: 2012. |

| [6] | 赵竹青.中科院新办院方针今日发布:距上次调整已13年.人民日报. [2015-2-12]. http://scitech.people.com.cn/n/2015/0212/c1057-26557900.html |

| [7] | 中央全面深化改革领导小组.国家高端智库建设试点工作方案.北京: 2015. |

| [8] | 上海社会科学院智库研究中心. 2013年中国智库报告.上海:2014. |

| [9] | 宾夕法尼亚大学智库与公民社会项目(TTCSP).全球智库报告2012.费城: 2012. |