2. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101;

3. 中国-东盟区域发展协同创新中心 南宁 530004

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. China-ASEAN Collaborative Innovation Center for Regional Development, Nanning 530004, China

近年来,中国海洋地缘环境发生了很大的变化。以 2012 年美国提出和实施“亚太再平衡”战略为契机,部分中国周边地缘政治势力为攫取海洋权益趁机向中国发难,不断在中国海洋地区挑衅滋事。由此引发的地缘战略行为不断升级——从抓扣渔船、渔政船对峙、贸易摩擦到军备竞赛,中国周边海洋地缘环境骤然紧张起来。面对严峻的海洋地缘环境,中国推出“一带一路”战略构想,意在通过加强同中亚、中东、欧洲、北非和南亚、东南亚国家经济贸易合作,缓解东南沿海地缘环境恶化带来的压力,同时抗击国际经济危机,构建有利于中国长远发展的国际政治经济新秩序。亚洲地缘政治格局正在发生深刻变化。作为“一带一路”战略构想的重要组成部分,中国主导筹建亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金为 “一带一路”建设保驾护航,并成立由政治局常委负责的“一带一路”领导小组。“一带一路”战略的实施绝非易事,筹建亚洲基础设施投资银行的工作就曾遇到美、日的阻挠,而建设“丝绸之路经济带”也应该照顾俄罗斯一方的利益,协调好新丝绸之路与西伯利亚大陆桥的关系。

中国地缘环境正在发生深刻地变化,这种变化是中国自身的发展造成的。客观而论,中国国力的增强正在改变着世界的政治经济格局,也从多维度不断地打破世界旧格局的微妙平衡。中国在地缘政治领域所遇到的各种困难和挑战基本上都是相关国家在面对中国崛起时所采取的长期或短期策略产生的后果。

地缘环境的改变客观上增加了对地缘战略研究的需求,但现有地缘政治理论基本上是西方学者提出来的,并不能给中国的地缘战略提供充分的理论指导。海权论、陆权论、边缘地带理论是影响比较大的地缘政治理论[1],还有大棋局论、文明冲突论、空权论、天权论、科技权论和脑权论[2, 3]等等。这些地缘政治理论的目的性很强,是为超级强国称霸世界或控制世界提供理论支撑的。在和平与发展成为世界主题的今天,谋求世界霸权的国家行为受到国际社会的谴责,用现有地缘政治理论指导地缘政治实践越来越遇到来自国际法和国际主流价值观念的抵制。能够为地缘政治主体制定地缘战略提供理论指导的地缘政治理论都应该以不危及全球的和平及可持续发展的大环境为前提,这也是地缘政治理论研究和创新所应该遵循的原则。现有地缘政治理论的观点具有静态性,很难反映复杂、动态和系统性的地缘政治格局演变规律,也很难满足地缘政治实践对它的需求。例如,海权论认为,能够控制世界主要海峡和海洋航道就能够控制海洋,从而成为世界强国;但当前,世界主要海峡和海洋航道已经为某些国家所控制,新崛起的世界大国还有没有成为世界强国的机会?当然,海权论等地缘政治理论还不能回答上述问题,更不能为新崛起的大国制定海洋战略提供理论指导。另外,现有地缘政治理论视野过于宏观,对微观领域的地缘战略指导性不强。目前,世界上有 200 多个国家和地区,每个国家或地区基本上都有与其他国家或地区之间的地缘政治范畴内的交往,都需要以地缘政治理论为指导来制定本国或地区的地缘战略,以谋求在国际交往中实现本国利益最大化。现有地缘政治理论相对过于宏观的理论视角无法给绝大多数国家的地缘政治实践提供理论指导。

综上所述,既有地缘政治理论存在一些不足,在世界经济一体化的今天,世界地缘政治格局日趋复杂且成为一个有机整体,地缘政治行为的影响已经不再局限于当事国,其影响很容易通过世界政治、经济、文化等诸多联系渠道而扩散到整个世界,地缘政治理论亟需创新才能满足地缘政治实践对理论指导的需求。本文将经济学外部性理论引入地缘政治领域,尝试以地缘战略的外部性为切入点,分析守成大国和新兴大国的地缘战略选择机制,为中国“一带一路”地缘战略的制定提供理论参考。

1 地缘战略的外部性及其启示 1.1 地缘战略的基本概念地缘战略是国家在追求权力和国家利益最大化的驱动下,以地缘政治理论、国际关系理论等相关理论为指导,从诸多可能的方案中选择出对本国最为有利的方案,进而应用到同他国政治经济交往实践中的战略行为[4-6]。地缘战略的实施需要借助一系列的地缘政策和地缘政治行为来完成。地缘政策是地缘政治主体为达成一定的地缘战略目标,在经济、外交、军事、文化等领域所采取的针对另一地缘政治主体的、有倾向性的具体措施。

地缘政治的内容非常庞杂,从经济合作到军事结盟,从联合反恐到共同遏制跨国犯罪,从文化交流到科研联合攻关等等,凡是需要通过两国或多国政府之间的协作才能完成的有关政治、经济、法律、军事、科技等领域的跨国事务都可以归为地缘战略研究的范畴。现在的地缘战略研究已经逐渐突破了地理空间的限制,高度发达的交通、通讯手段缩小了世界的时空距离,远在地球另一端的事件会通过复杂的传导机制影响到一国周边的地缘政治事务,将地缘战略研究局限在国界毗连或周边地域已经明显不能反映当今错综复杂而又变幻不定的世界地缘政治格局特点和演变趋势。

1.2 地缘战略具有外部性一个国家的地缘战略对世界上不同国家所产生的影响是不同的,这取决于地缘战略实施方的战略目标、理论水平、决策能力和地缘战略本身的性质。在世界高度一体化的今天,一个地缘战略的实施所产生的影响具有广泛性和难以准确预知性。在经济学中,外部性是指企业的部分运营成本或收益没有纳入到企业决策中去的现象[1, 7];地缘战略的影响具有广泛性特征,本质上也是一种外部性,它使战略实施方在制定战略时无法将实施战略所产生的收益或成本全部考虑在内。同经济外部性产生的原因相似,地缘战略外部性之所以会产生是因为地缘战略的目标函数中不仅包括受战略实施方控制的变量,也包括不受其自身控制的变量。换句话说,实施地缘战略所产生的效果不仅取决于战略实施方也同时取决于战略针对方所采取的应对措施。

在经济领域,外部性降低了市场机制配置资源的效率,使具有正外部性的产业存在资源投入不足而具有负外部性的产业存在资源投入过剩的现象。同样,在地缘政治领域,地缘战略的正外部性和负外部性会损害世界各国政治经济总福利。一国获得正外部性往往是损害了其他国家的利益,而获得负外部性则与前者相反。

大国与小国实施地缘战略所产生的外部性存在巨大的差异。在复杂的地缘政治格局中,不同的国家国际交往的对象有很大差别,国际交往对象的多少和交往频次高低与国家的地理区位、经济规模和其在世界市场和世界政治舞台上的地位有密切的关系。超级大国可能会与世界上绝大多数国家有交往;小国交往对象少,甚至与世隔绝。因此,相对小国而言,大国地缘战略的外部性更大从而更难以准确把握。

综上所述,地缘战略外部性不是指地缘战略的后果而是没有被纳入地缘战略决策过程中去的后果,即无须付出成本的收益或无法获得收益的付出。地缘战略的正外部性来自于不合理的国际政治经济秩序,正外部性最大化是霸权国家的追求目标。负外部性来自于地缘环境的复杂性,无论超级大国还是小国都无法避免,负外部性的大小取决于国家地缘政治理论水平和决策水平,负外部性最小化对所有国家而言都是主要的战略目标。

1.3 地缘战略外部性的启示既然地缘战略具有外部性,那么研究地缘战略完全可以围绕外部性展开,研究目标是消除负外部性或将其最小化。地缘战略具有外部性的特点对研究地缘战略具有重要启示意义。

1.3.1 地缘战略研究应将区域或世界地缘政治格局视为一个系统经济全球化的深入发展将世界上绝大多数国家都融入到一个统一的世界市场。因地缘政治是地缘经济在政治层面的体现,一国实施地缘战略所产生的影响会从经济层面反映出来,首先受影响的是地缘战略的实施方和针对方,继而通过世界市场的关联性而影响到世界上其他国家。以外部性作为地缘战略的分析工具,应该将世界或区域地缘政治格局视为一个系统,通过定性和定量分析方法摸清系统内不同部分之间的关系和相互作用机制,进而将其纳入地缘战略的决策中去,以追求地缘战略负外部性最小化和战略实施收益的最大化。

像自然生态系统中的各个组成部分一样,在世界或区域地缘政治格局中,每个国家都承担着一定的职能,都有自己的地位,各个国家通过复杂的政治、经济和文化联系机制而联结为一个整体;地缘战略就是通过这些数不清的联系机制而发挥作用的。很显然,对于地缘战略制定者来说,越清楚这些联系机制越能将地缘战略的负外部性降到最小。

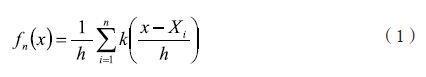

1.3.2 应重视研究地缘政治与地缘经济之间的数量关系模型一般来说,地缘政治是地缘经济在政治层面的反映,但地缘政治行为和地缘经济利益之间的对应关系却是模糊的,极少有文献探讨两者的数量关系,即地缘政策和经济利益的得失之间的关系。有少量论证并不严格的报道显示某国对某国的经济制裁使其损失了多少美元或 GDP 减低了几个百分点。地缘战略外部性分析应该探讨地缘政策与经济变量之间的数量关系模型。对于经常使用的地缘政策,通过国际政治平台发表的联合声明、外交施压(包括要求对方对某问题做出解释、表示严重关切、外交抗议、驱逐外交官等)、经济制裁、武器禁运、提升经济合作关系等级等,在地缘政策和实施效果(使对方损失或增加多少经济价值或政府遭受到民间或企业多大的压力等)之间至少应该建立一个大致的数量关系模型,如公式(1)所示。

其中,Qij 表示 i 国针对 j 国采用的地缘政策给 j 国带来的经济或社会影响。例如,i 国对 j 国采取经济制裁,则Qij 可以表示 j 国因对方的经济制裁而损失的 GDP 或经济增速降低的幅度,也可以表示因 i 国的经济制裁而使 j国政府丧失的选民支持率等;Xk表示第 k 种地缘政策。f 表示地缘政策与经济变量或社会变量之间的映射关系。显然,这种地缘政策与经济变量或社会变量之间的数量关系属于经验模型的范畴。

建立地缘政策(其数量和种类本身也是研究的对象)和经济变量或社会变量之间的经验模型有利于降低地缘战略的负外部性,有利于实现地缘战略收益最大化目标。以对外援助为例,世界上有规模不等、政治制度迥异的贫穷国家,不同援助的方式(包括资金规模和条件)会产生受援方和国际社会什么样的反响,应该是外部性分析的内容之一。中国每年有大量的资金用于对外援助,但效果却并不尽如人意,受援方和国际社会甚至认为中国是在推行新殖民主义,而国内也有不同的声音,认为本国还存在大量民生问题时不该将大量资金用来援助别国。因此,有必要将对外援助的外部性考虑进来,以追求对外援助的收益最大化,即帮助了他国又消除国内和国际的不良反响。

1.3.3 加强地缘政策及其效果的系统性研究在地缘政治实践中,地缘战略实施方通过具体的地缘政策实现战略目标,战略目标不同选用的政策也不同。例如,对抗和结盟是不同的战略行为,其所选用的政策是不同的,前者包括举行军事演习、增加军费等,后者包括建立协作伙伴关系、建立全面战略协作伙伴关系、建立双方领导人定期会晤机制等。选用地缘政策应随地缘政治行为的性质和程度而有所变化。应该重视地缘政策的种类及其实施效果的研究,不断丰富地缘政策储备,有意识地研究地缘政策使用效果与使用方式之间的联系,为应对各种地缘政治事件探索最佳的地缘政策组合方案。

1.3.4 重视地缘政治的历史案例研究近现代世界市场形成以来,国际交往次数呈几何级数增长,国际舞台上国与国之间的冲突、战争和结盟事件难以计数,这些政治行为背后的国家政策为研究地缘战略政策提供了绝好的素材,也为地缘战略外部性分析提供了难得的案例。历史难以重复,以往的世界形势和当今世界有着巨大的差异,国与国之间的关系也发生了微妙的变化,像第一次和第二次世界大战这样的事件几乎不可能再发生,国与国之间的对抗形式更多地呈现为贸易战、舆论战、信息战等,单纯从历史素材中汲取的政策工具很难满足当代地缘战略的需求,地缘政策需要不断地创新。

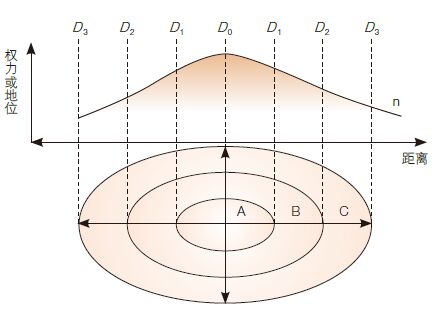

2 守成大国的地缘战略分析 2.1 守成大国地缘政治体系的核心-边缘结构在世界地缘政治格局中,守成大国(霸权国家)及其利益相关国形成了关系较为密切的体系,而且具有比较明显的核心-边缘结构,如图 1 所示,A 为守成大国,B、C 由外围国家组成。

一般来说,在此体系中,守成大国是世界政治经济强国,在地缘政治体系中处于控制和支配地位,是本体系中其他国家资本、技术、信息和军事保护的重要供给国;除去守成大国之外的外围国家则处于附属地位,一方面,其生产要素和国防安全仰赖守成大国的支持,另一方面,外围国家也是守成大国的资源、高素质人才输送基地和产品市场,甚至为守成大国提供军事基地。

|

| 图1 守成大国地缘政治体系的核心- 边缘结构 |

守成大国与其外围小国之间的关系是不对等的,大国很容易依靠自己在政治、经济、军事等领域的主导地位对小国施加影响,换言之,在大国的地缘战略与小国的地缘政治行为之间存在一种传导机制,使小国按照大国的意志行事,进而实现大国的战略意图。在此体系内,各个外围国之间也是不平等的,它们在体系中的权力和地位与它们同大国的政治经济联系的密切程度相关。如图 2 所示,其中,横轴代表距离(与霸权国家关系之远近),纵轴代表权力或地位,一般而言,通过地缘政治体系获得的正外部性与权力大小呈正相关,地缘政治体系的权力以守成大国为中心向外围国家递减匹配,如图 2 中的曲线 n 所示,其中,D0> D1> D2> D3,A与 B 的亲密程度大于 A 与 C。

|

| 图2 守成大国地缘政治体系中各成员国的权力分配和相互关系 |

以霸权国家为核心的地缘政治体系隐藏着国际利益输送机制。守成大国维持霸权地位的本质是通过自己主导形成的国际政治经济秩序来攫取利益,也就是维持霸权战略的正外部性最大化(图 2),霸权国家无须付出成本即能获得无穷无尽的利益。具体而言,这些利益输送机制完美地融入到守成大国的经济霸权、政治霸权、军事霸权、文化霸权中去。例如,美元的国际货币地位和华尔街对全球金融的控制力,共同构成美元霸权,为美国创造了从全世界攫取财富的机会[8]。美国对威胁到美元霸权地位的其他主权国家货币的围剿正是“霸权战略”逻辑的具体体现。过去的日元、现在的欧元、未来的人民币,都是美元霸权的挑战者,都已经或即将受到美国的打压。甚至美国发起的战争,不管是金融战争还是军事战争,其持续长短、规模大小均受美元受到的威胁程度影响[9]。霸权地位使霸权国家有着比其他国家多得多的资源,可以以更低的成本获取世界的资源,吸引到更多的高级人才,更有效地传播本国的意识形态和价值观,更容易拓展本国产品的市场等等。在貌似合理的政治经济秩序下,受到剥削甚至伤害的广大发展中国家基本没有讨价还价的余地,而霸权国家攫取利益的道德层面的问题也往往被复杂的国际规则所掩盖。

2.3 遏制新兴大国是守成大国的霸权战略思维 2.3.1 守成大国与新兴大国政治经济关系发展过程模拟一般而言,国与国之间的政治对抗强度与经济合作水平是负相关关系。在经济全球化深入发展的条件下,两个国家政治对抗强度大则经济合作水平低,政治对抗强度小则经济合作水平高(图 3),如图 3a 中曲线 d 和 e 所示,其中,曲线 d 代表政治对抗强度,曲线 e 代表经济合作水平。

|

| 图3 守成大国与新兴大国之间政治经济关系发展变化示意图 |

在守成大国维护霸权地位的战略思维下,追求正外部性最大化及打压潜在的竞争对手(新兴大国)是守成大国优先的战略选择。依据这种战略思维,可以模拟出守成大国与新兴大国之间政治经济关系的发展过程。假设守成大国与新兴国家从最初的高强度对抗(例如战争)和低水平经济合作(没有经贸关系)状态逐渐演变到低强度政治对抗和高水平经济合作状态,则两国政治对抗与经济合作发展趋势会呈现此消彼长的变化规律,如图 3a 所示,其中,曲线 g 代表政治对抗强度,曲线 f代表经济合作水平。这个过程可以分为 4 个阶段,如图 3b、3c 所示,其中,图 3b 中曲线 h 代表霸权战略的正外部性随时间的变化趋势,曲线 i 代表新兴大国获取的经贸利益,图 3c 中曲线 k 代表守成大国综合国力的变化趋势,曲线 m 代表新兴大国综合国力的变化趋势。

第一阶段,从开始到 T1 为对抗缓和阶段。守成大国逐渐弱化了对新兴大国的敌意,两国之间的经济合作水平缓慢提高。在此过程中,守成大国的霸权地位不断巩固,从自己主导的国际体系中获得大量利益,霸权战略的正外部性逐渐增强。新兴大国综合国力得到恢复和提升,但还未融入到由守成大国主导形成的国际体系中去。

第二阶段,从 T1 到 T2 为经济合作快速发展阶段。政治对抗强度继续下降,共同利益促使两国经济合作水平快速提高。在此过程中,守成大国的霸权地位继续巩固,霸权战略的正外部性达到最大化。新兴大国综合国力快速提升,逐渐融入到守成大国主导的国际体系中并获取经贸利益。

第三阶段,从 T2 到 T3 为政治经济摩擦不断增多阶段。新兴大国综合国力的大幅度提升已经使守成大国感受到自身霸权地位受到的威胁,霸权战略的正外部性开始下降,逐渐采取措施制造摩擦,阻碍新兴大国的崛起,两国政治对抗强度迅速上升。

第四阶段,T3 后为互利共赢阶段。如若两国能够进行深入战略沟通,相互尊重彼此的核心利益,探索并建立起新型大国关系模式,则会进入可持续发展的互利共赢阶段。但如果新兴大国继续挑战守成大国的核心利益并企图取而代之,守成大国必将动用手中的一切资源对新兴大国进行打压,甚至有爆发局部战争的可能性,进而导致两败俱伤。

2.3.2 守成大国遏制新兴大国的地缘战略分析为维持自身霸权地位,守成大国会实施遏制新兴大国崛起的地缘战略,大国的地缘战略行为外部性比较复杂,很难做到负外部性最小化。因政治经济实力有限,小国地缘战略行为外部性比较小,更为重要的是,大国通过引导小国实施地缘战略行为所产生的外部性往往直接作用于小国,而对其本身影响较小。因此,大国地缘战略优选的原则应该是负外部性最小化原则,即尽可能多地借助地缘政治体系外围国家的力量达成战略目标,即守成大国以外围小国为战略支点,运用自身政治、经济、军事影响力,支配外围国家采取一定的政治行为,实现遏制新兴大国发展的战略意图,最大程度地降低地缘战略负外部性。

依据战略负外部性最小化原则,守成大国遏制新兴大国崛起的地缘政策工具可以按对抗强度和影响力大小排成一个由低到高的序列。一般来讲,对抗强度和影响力大的政策工具外部性也大,有可能给实施方带来始料不及的损失。对于守成大国来说,由于其可以支配外围国家采取行动达成自己的战略目标,因此,其战略行为有两个优先选择:(1)采取对抗强度较小的政策工具直接与新兴大国对话;(2)通过地缘战略行为的传导机制和杠杆效应诱使外围国家应用对抗强度大的政策工具与新兴大国发生对抗,从而间接实现遏制新兴大国发展的战略意图。当依靠外围国家无法实现守成大国遏制新兴大国崛起的战略目标时,守成大国极有可能由幕后直接走向前台,亲自实施对新兴大国的遏制策略,这种战略转换的时机取决于守成大国的主观判断,即新兴大国是否已经切实威胁到守成大国的霸权地位。

2.3.3 “亚洲再平衡战略”体现出守成大国地缘战略的基本原则作为守成大国,在世界“一超多强”的治理格局中,西方守成大国要维护其超级大国的霸权地位和既得利益,防止或延缓竞争对手(新兴大国)的出现是其世界地缘战略的首选目标[6]。因此,随着中国政治经济影响力的日渐增强,西方守成大国越来越表现出遏制中国崛起的战略意图[10]。在以西方守成大国为核心的地缘政治体系中,有些外围国家与中国存在领土争端,西方守成大国通过地缘战略的传导机制和杠杆效应,激化地缘政治体系外围的国家与中国的矛盾,从而实现恶化中国发展国际环境,掣肘中国和平崛起的战略目标。2012 年以来,美国提出并实施的“亚太再平衡”战略基本体现了守成大国地缘战略的制定原则。

3 中国作为新兴大国的“一带一路”地缘战略分析 3.1 在与守成大国的战略博弈过程中,新兴大国处于劣势地位在世界地缘政治格局中,守成大国与新兴大国是围堵与反围堵、遏制与反遏制的关系。守成大国一般处于积极的攻势而新兴大国处于被动的守势。以守成大国为核心的地缘政治体系庞大而主从关系清晰,相对而言,以新兴大国为核心的地缘政治体系薄弱而主从关系模糊;守成大国对外围国家有很强的政治经济文化影响,而新兴大国对外围国家的影响主要以经济影响为主,政治和文化影响较弱。从地缘战略负外部性最小化原则来看,守成大国能够支配外围小国从而达成自己战略目标,而新兴大国则往往必须动用自身资源化解发展过程中所出现的地缘政治危机,因此,守成大国更容易实现负外部性最小化目标。在同守成大国进行的地缘战略博弈中,因自身实力和所处环境的差异,新兴大国可以选择的战略工具有限,处于劣势地位。

3.2 中国“一带一路”地缘战略选择 3.2.1 “一带一路”沿线国家的分类和其地缘战略目标依据与中国政治经济交往的密切程度,可以将“一带一路”沿线国家分为两类,属于西方守成大国的同盟国,或因与中国有领土争端而倾向于借助西方守成大国力量来牵制中国的国家为 A 类国家;与中国经贸往来密切而没有历史遗留问题的国家为 B 类国家。在与中国的地缘战略博弈中,A 类国家将地缘战略正外部性最大化作为重要的战略目标,为了达到目的,它们可能会铤而走险:一方面,尽力引西方守成大国入局,将自身利益诉求扩大化、公开化、国际化;另一方面,加快速度与中国抢夺资源和争议领土实际控制权。在与 A 类国家的地缘战略博弈过程中,中国由于综合国力更强而处于优势地位,风险失控的概率较小,尽管如此,因为西方守成大国因素的存在增加了局势演变的复杂性,中国必须做好充分的风险管控预案。总而言之,短时间内,中国与 A 类国家之间的分歧很难寻找到一个圆满的解决方案,只要中国有足够的耐心,随着中国成功跨越“中等收入”陷阱,以及与 A 类国家经济交往的深化,解决争端的难度将会大大下降。反之,如果贸然采取激化矛盾的行动,中国极有可能步入守成大国设计好的圈套,陷入进退两难的泥潭,恶化经济发展的国际环境进而放慢和平崛起的步伐。

地缘战略正外部性最大化也是 B 类国家地缘战略的主要目标。一方面,积极响应中国“一带一路”战略构想,B 类国家可以获得来自于中国的各类发展资源;另一方面,由于西方守成大国,地缘利益遍及全球,西方守成大国因素是 B 类国家制定地缘战略的重要决策变量,它们会平衡西方守成大国和中国之间的关系,其参与“一带一路”建设的深度和广度并不完全取决于中国的影响。中国在 B 类国家推动“一带一路”建设,面临着西方守成大国的发展模式、价值观念和其制定的国际规则的正面竞争,中国提出的开放包容、互利共赢、命运共同体等发展理念,以及所倡议的国际政治经济新秩序能否为 B 类国家接受以及接受的程度,将决定着“一带一路”建设的进程和取得的成果。中国必须通过切实的行动向这些国家证明中国不谋求霸权,不谋求地缘政治地位的正外部性(霸权利益),有诚意与“一带一路”沿线国家建成互利共赢的“命运共同体”。

3.2.2 中国“一带一路”地缘战略重点作为正在崛起的新兴大国,中国尽管不断申明和平崛起的理念,依然受到西方守成大国的围堵和钳制,尤其是 2012 年美国提出并实施“亚太再平衡”战略以来,中国海洋地缘环境骤然紧张。面对严峻并日趋复杂的地缘政治格局,以维持中国良好国际发展环境为目标,中国应从地缘战略负外部性最小化出发,优化“一带一路”地缘战略方案。

(1) 加强世界和周边区域地缘政治格局的系统性研究,努力实现地缘战略负外部性最小化。在面对来自于周边小国挑衅时,应注重应用经济手段化解危机,避免矛盾激化升级甚至发生军事对抗,从而中了西方守成大国的圈套。

(2) 尊重西方守成大国的地位和利益,增加同守成大国的交流沟通,建设互利共赢的新型大国关系,降低因形势误判而发生正面冲突的概率。依据相互依赖理论,两国发生正面冲突的概率会随着相互之间经济交往的深化而下降,当双方经济形成了你中有我我中有你的格局时,双方国内都会出现反对两国对抗冲突的力量,并且双方经济相互依赖程度越深则这种力量就会越大。

(3) 切实提高中国在国际规则制定过程中的话语权,增强文化软实力,增加以自己为核心的地缘政治体系的层次和外围国家的数量,但绝不追求地缘政治地位的正外部性(霸权利益)。

(4)借鉴改革开放“摸着石头过河”及建设“经济特区”的经验,增加地缘政策储备,为化解可能出现的地缘政治危机提供足够多的应急预案。

(5) 加大力度宣传开放包容、互利共赢、命运共同体等“一带一路”建设理念,将其细化为一系列可供遵循的规则和制度,并将其贯彻到同“一带一路”沿线国家经贸合作的具体实践中。

4 结论经济学理论认为,无论正外部性还是负外部性,都会导致社会资源的低效配置,公地悲剧和环境污染主要是经济系统中的负外部性导致的,消除经济系统中的外部性,提高资源配置效率,不仅可以增进人类的福利,还有利于促进世界实现可持续发展。同样地,消除地缘战略行为的外部性,有利于世界建立和平共处、互惠互利、和谐稳定、可持续发展的人类政治经济新秩序。从单个国家来说,地缘战略行为负外部性最小化有利于实现国家利益最大化,有利于该国从合作共赢、互惠互利的世界一体化的大系统中摄取最大的利益份额。从整个世界来看,当所有国家的地缘战略负外部性最小化目标得以实现时,就实现了世界地缘政治格局的帕累托最优。

地缘战略外部性可以作为优化“一带一路”地缘战略的得力工具。地缘战略外部性分析必须将世界或区域地缘政治格局视为一个有机系统。对于一个国家来说,并不存在先验的最佳的地缘战略,以地缘战略负外部性最小化为战略优化方向,通过分析不同战略外部性的大小,可以确定相对更好的地缘战略。定量研究地缘政策工具与地缘经济利益得失之间的关系是地缘战略外部性分析的难点和未来地缘战略外部性研究的核心领域。

| [1] | 张宏军. 西方外部性理论研究述评.经济问题, 2007, 29(2): 14-16 |

| Cited By in Cnki (69). | |

| [2] | 石海明, 刘戟锋. 西方在信息时代处于强势地位, 中国应防落入陷阱. 科技日报, 2011-03-01. |

| [3] | 张妍. 信息时代的地缘政治与"科技权".现代国际关系,2001, 21(7): 18-23 |

| Cited By in Cnki (16). | |

| [4] | 陆大道, 杜德斌. 关于加强地缘政治地缘经济研究的思考.地理学报, 2013, 68(6): 723-727 |

| Cited By in Cnki (34). | |

| [5] | 林利民. 中国的地缘战略问题.国际关系研究, 2013, 1(1): 36-38 |

| Cited By in Cnki (2). | |

| [6] | 于会录, 董锁成, 李泽红, 等. 东亚地缘政治格局演变对东北亚资源合作的影响研究.资源与生态学报, 2015, 6(2): 93-100 |

| Cited By in Cnki (1). | |

| [7] | 王方华. 中国与东亚区域经济的合作-基于外部性理论分析. [2016-4 |

| -2]. . http://www.taodocs.com/p-22751476.html | |

| [8] | 丁志杰. 经济暗物质与剪羊毛.中国金融, 2014, (4): 96 |

| Cited By in Cnki (2). | |

| [9] | 郭伟. 威胁到美元霸权是欧债危机爆发的外部原因. 中国黄金报, 2015-02-03. |

| [10] | 迈克尔·克莱尔, 徐华. 遏制中国. 国外理论动态, 2007, 17(1):38-41. |