2. 西南林业大学生态旅游学院 昆明 650224;

3. 中国科学院大学 北京 100049;

4. 国家旅游局 北京 100740;

5. 陕西师范大学旅游与环境学院 西安 710062

2. Faculty of Ecotourism ,Southwest Forestry University, Kunming 650224, China;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. National Tourism Administration of the People's Republic of China, Beijing 100740, China;

5. College of Tourism and Environment, Shannxi Normal University, Xi'an 710062, China

丝绸之路沿线国际旅游合作始于 20 世纪 90 年代。1994 年,世界旅游组织和联合国教科文组织通过《丝绸之路旅游——撒马尔罕宣言》。2003 年,联合国发起了“丝绸之路倡议”,旨在促进丝绸之路沿线地区在贸易、投资和旅游产业等领域的合作和发展。2006 年,在世界遗产中心的协助下,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和中国正式提出了丝绸之路跨国联合申遗请求,并通过了“丝绸之路跨国申遗行动计划”。2008 年,联合国开发计划署发起执行期限为 2008—2014 年的“丝绸之路复兴计划”,并陆续投入了数百亿美元,持续改善了欧亚大陆通道的公路、铁路、港口、通关等软硬件。丝绸之路国际生态旅游带在空间上以交通干线及旅游节点城市为依托,以世界自然遗产和人文旅游资源为载体,成为沿线各国人民往来交流的纽带和桥梁,夯实经济交流的民间基础,促进民众之间的相互理解和相互信任,为沿线国家带来繁荣和福祉。2015 年 3 月 28 日,国家发展和改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,标志着中国“一带一路”战略构想的启动实施。“加强旅游合作,扩大旅游规模”作为国际合作重点,得到了国际社会高度关注,在沿线国家和区域引起了广泛响应。基于“一带一路”沿线国家丰富的自然和文化资源禀赋,连点成线串起“一带一路”国际生态旅游网,培育“一带一路”绿色旅游产业的战略构想逐步清晰和形成。

1 战略意义 1.1 落实“一带一路”战略构想,推动沿线国家旅游国际合作、加强中国文化“软实力”建设的重要举措积极建设“一带一路”国际生态旅游带,培育“一带一路”绿色旅游产业,既是落实“一带一路”战略构想,发挥沿线国家旅游资源互补优势,促进旅游资源整体开发,推动沿线国家国际旅游合作和满足全球日益增长的生态旅游需求的重要举措,又是提高国家文化产业和文化形象“软实力”,形成与中国经济社会发展和国际地位相适应的文化优势的重要机遇。

1.2 破解“生态破碎带、经济凹陷区”两难问题,构筑“一带一路”生物多样性宝库的迫切要求建设“一带一路”国际生态旅游带是破解“一带一路”中部地区“生态破碎带、经济凹陷区”两难问题,有效保护“一带一路”生物多样性宝库和自然与文化生态系统,实现旅游目的地自然环境与社会、经济、文化可持续发展,协调人与自然关系的迫切要求,还有利于推动“一带一路”沿线地区经济发展,加强经贸合作、人文交流和民心相通,加快“一带一路”经济带建设步伐。

1.3 “一带一路”沿线国家的战略性先导产业,是对接新一轮国际产业转移,实现产业联动发展的战略任务旅游业是世界朝阳产业和现代服务业,具有强大的动力产业功能和广泛的联动效应,是“一带一路”经济带建设的战略性先导产业。旅游业作为开放性、综合性产业,在“一带一路”国家战略中具有先联先通的独特优势,应当主动作为,率先行动,努力实现“互联互通,旅游先通”。

2 资源禀赋与比较优势“一带一路”沿线区域辽阔,地貌奇特,景观多样,气候复杂,孕育了丰富多彩的以多种生态系统为代表的世界自然遗产和独具特色的文化旅游资源,为“一带一路”国际生态旅游带奠定了物质基础,是国际旅游产业的重要组成部分和各国绿色产业中最具活力和发展潜力的新兴产业。

2.1 世界旅游资源的主要富集区“一带一路”沿线区域范围约 6 771.52 万平方公里,占世界陆地总面积的 43%,涉及 69 个国家,44 亿人口。据世界银行和世界旅游组织统计,截至 2013 年底,“一带一路”沿线各国共拥有自然保护区 18 404 个、世界自然遗产地 62个、世界文化遗产地 382 个,自然保护区旅游资源占全球比重为74.7%,自然遗产旅游资源占全球比重为 32.1%,文化遗产旅游资源占全球比重为50.9%。其中,“一带一路”自然旅游资源的国家代表性和区域特殊性十分显著。

2.2 国际旅游经济高速增长的重要增长极据世界银行和世界旅游组织统计,截至 2013 年,“一带一路”沿线 69 个国家共接待国际入境游客 5.07 亿人次,占全球总量(10.35 亿人次)的 48.99%,实现国际旅游收入 4 913.47 亿美元,占全球总量(10 750 亿美元)的 45.71%。其中,自然旅游资源为依托的绿色旅游的经济社会影响力持续增强。据国家旅游局预计,“十三五”时期,中国将为“一带一路”沿线国家输送游客1.5 亿人次、2 000 亿美元的旅游消费;同时中国还将吸引沿线国家 8 500 万人次游客来华旅游,拉动旅游消费约 1 100 亿美元。

2.3 世界重要的国际旅游目的地和客源市场截至 2013 年,“一带一路”沿线国家 GDP 为 27.4万亿美元,占世界 GDP 的 38.2%。“一带一路”东西两端的欧洲区和亚太区作为世界两大国际旅游目的地聚集区和客源市场,2013 年全年接待国际入境游客人数分别占世界总量的 52% 和 23%。据世界旅游组织(UNWTO)预测,到 2030 年世界国际入境游客接待量将达 18 亿人次。其中,占比重最多的地区仍为欧洲区(41.1%)和亚太区(29.6%),非洲区和中东区的比重也将由 2013 年的5% 和 5% 增长到2030年的 7.4% 和 8.2%。未来,“一带一路”旅游市场基础与发展潜力巨大。

3 面临的主要问题 3.1 生态脆弱“一带一路”沿线地区海拔 200 米以下的海岸地带占比为31.3%,1 000 米以下占比 77.3%,生态破碎化特征明显。“一带一路”东西部植被覆盖面积广,经济发达;中间地带土地贫瘠,经济欠发达。同时,沿线地区生态环境脆弱,荒漠化和沙漠化问题严重,开发难度较大。

3.2 交通等基础设施瓶颈基础设施互联互通是“一带一路”绿色经济带建设的优先领域。跨洲际铁路网特别是高速铁路网的缺失是限制“一带一路”内陆地区社会经济发展的重要原因。限于修建成本、环境影响和技术储备等问题,“一带一路”沿线地区只有中国、德国、意大利、荷兰等 4 国建成时速 200 公里以上高速铁路,俄罗斯、奥地利、印度等国的高速铁路仍在前期规划或设计建设之中。旅游交通设施发展的不均衡严重影响了“一带一路”的整体旅游形象,制约了“一带一路”绿色旅游经济带的建设与发展。

3.3 安全问题复杂的民族问题与敏感的宗教问题交织下,中东和南亚遭受恐怖主义严重威胁,“冲突震荡地带”对旅游安全的影响令人堪忧。北非—中东—西亚—南亚—东南亚这一弧形“震荡带”,涵盖了世界民族宗教冲突的近 50%。“一带一路”沿线上述地区部分国家间缺乏互信,更缺乏安全合作与对话机制,影响着“一带一路”国际旅游带的全面推进。

3.4 体制机制问题“一带一路”沿线国家国际旅游合作,缺少由各个国家共同组成的官方区域旅游合作机制和制度。目前,虽然存在亚太旅游组织、东亚旅游协会等组织,但其在促进区域国家旅游合作方面动作较少、影响力有限,很少举办涉及整个“一带一路”区域的高峰旅游论坛。虽然“一带一路”沿线大多数国家对旅游市场采取政府主导政策,但管理机构的权威性都较低,所重视的方面也各不相同,大家各自为战,甚至是恶性竞争。

3.5 营销问题“一带一路”沿线国家的自然生态旅游资源具有较高品质,欧洲和俄罗斯、中东、东亚等区域旅游开发时间早,旅游设施比较完善,产品特色鲜明,在国际旅游者的心目中已树立起一大批稳固的生态旅游目的地形象,在世界旅游客源市场上具备很强的竞争力。如何摆脱同类型旅游资源的“形象遮蔽”,是今后“一带一路”生态旅游产业实现差异化发展和可持续发展的重要问题。

4 总体战略 4.1 指导思想弘扬“一带一路”战略构想“团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢”的精神,立足我国和沿线国家自然生态旅游资源及丝绸之路历史文化旅游优势,实施生态文明旅游模式和大旅游模式,初期构建“四区三带”国际自然生态旅游带和“六区三带”国际文化生态旅游带,最终实现“两心四带七板块”的“一带一路”国际生态旅游带总体目标,将生态旅游业发展成为“一带一路”沿线国家国际旅游合作的战略性先导产业、我国林区生态经济和旅游业发展的新兴增长极、转型升级的战略产业。

4.2 战略定位(1)“一带一路”战略性先导产业。发挥生态旅游业的龙头引领作用,增强旅游业的发展活力,依托其在“一带一路”沿线区域的资源优势和战略机遇,加快“一带一路”生态旅游业发展,把生态旅游业培育成“一带一路”国际旅游合作的战略性先导产业和贫困落后地区的动力产业。

(2)国有林区发展生态经济和旅游产业的新兴增长极,实现战略转型的关键举措。培育新的经济增长点、新环境优化点、新区域协调点、新国际合作点、新文化促进点和新生活质量点的共同发展,促进我国林业产业结构调整和现代林业体系建设,推动我国国际生态旅游事业发展和国内生态旅游进步。

(3)具有国际影响力的自然旅游资源保护地和符合国际标准的生态旅游目的地。加快建设具有国际影响力的自然旅游资源保护地和符合国际标准的生态旅游目的地,在推动我国对外开放、促进国际旅游事业发展的同时,不断加强我国生态安全屏障和公民生态意识建设,以点带面拉动我国乃至“一带一路”沿线国家生态文明建设步伐。

4.3 战略布局国际生态旅游带建设以“一带一路”为战略机遇,积极依托第一欧亚大陆桥、印中孟缅经济走廊(第三欧亚大陆桥)和“海上丝绸之路”,构建“四区三带”国际自然生态旅游带和“六区三带”国际文化生态旅游带,有效连接“一带一路”东西两端自然旅游资源富集区域,并为中亚、西亚和中东等自然旅游资源“洼地”和丝绸之路文化旅游资源丰富地区带去大量的国际旅游客源,实现自然生态旅游与历史文化旅游带的有机融合,最终实现“两心四带七板块”的“一带一路”国际生态旅游带的总体目标。

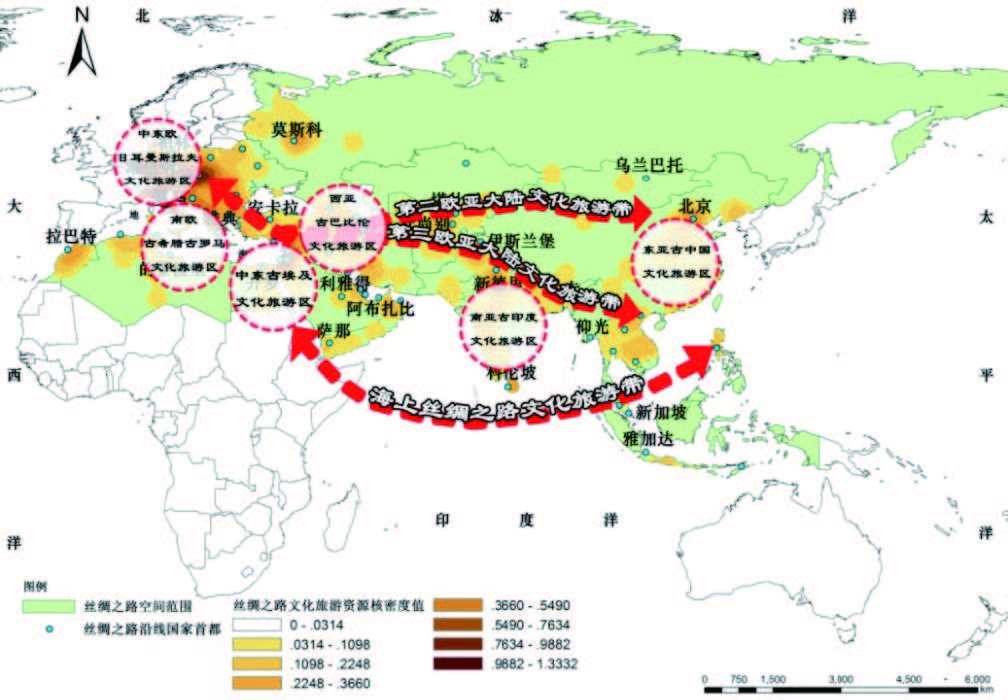

4.3.1 近期目标:构建“四区三带”自然生态旅游带和“六区三带”文化生态旅游带(1)“四区三带”自然生态旅游带。沿第一欧亚大陆桥和中印孟缅经济走廊及“海上丝绸之路”呈空间分布,主要集中于东端的亚太和西端的欧洲区域,密度较高“四区”为:东亚—北亚自然旅游区、东南亚自然旅游区、中欧—东欧自然旅游区、南欧—地中海自然旅游区。良好的生态环境和丰富的自然资源支撑发展国际生态休闲旅游、高山滑雪旅游、滨海度假旅游、自然观光旅游和户外运动旅游的首选目的地(图 1)。

|

| 图 1 “四区三带”国际自然生态旅游带 |

(2)“六区三带”文化生态旅游带。主要分布在沿海、大河、绿洲和平原地区,并沿“海上丝绸之路”和第二三欧亚大陆桥呈带状分布。作为连接古中国、古埃及、古印度、古巴比伦、古希腊和古罗马等众多人类文明发源地的重要交通廊道,丝绸之路凭借其悠久的历史文化、浓郁的民族风情和浓厚的宗教文化,成为如今东西方文化交流和遗产保护的重要文化融合带(图 2)。

|

| 图 2 “六区三带”国际文化生态旅游带 |

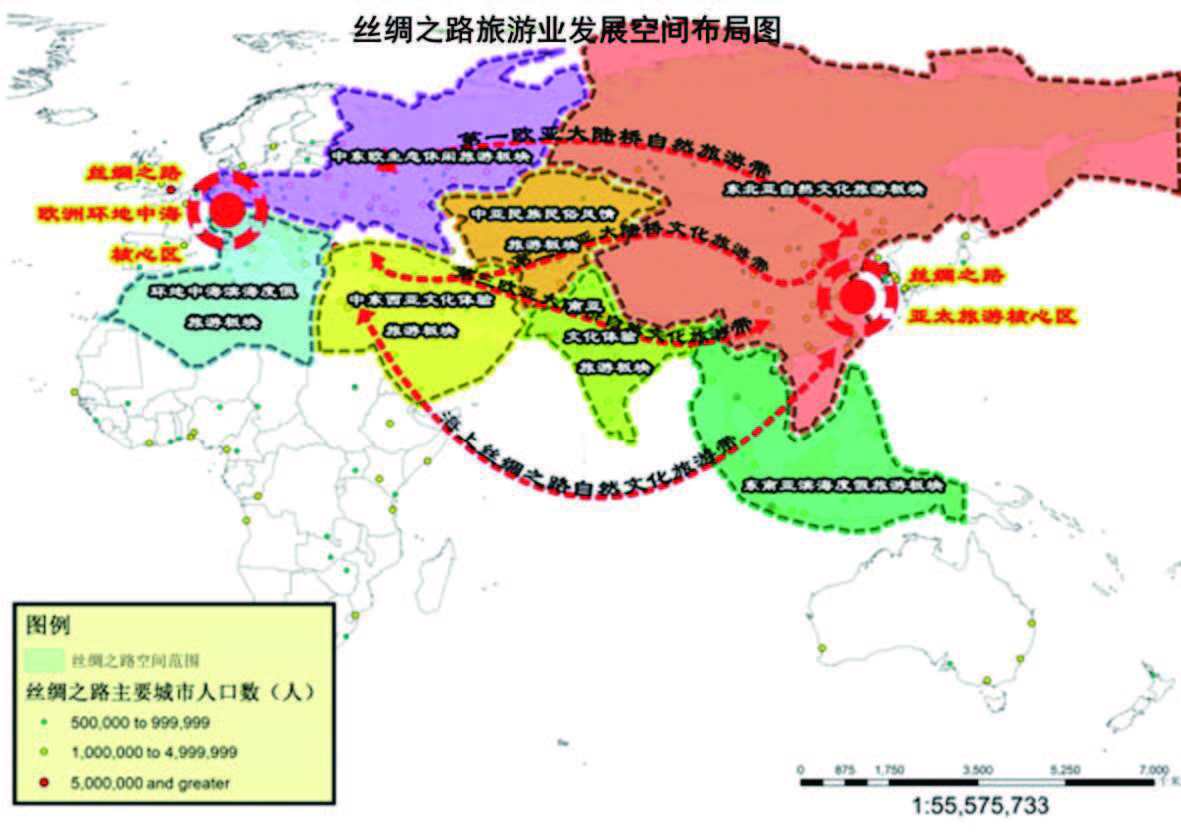

“两心四带七版块”国际生态旅游带,具体包括:“两心”即欧洲环地中海核心区和亚太旅游核心区;“四带”即第一欧亚大陆桥自然旅游带、第二欧亚大陆桥文化旅游带以及第三欧亚大陆桥和“海上丝绸之路”自然文化旅游带;“七版块”即东北亚自然文化旅游版块、中亚民族民俗风情旅游版块、中东欧亚生态休闲旅游版块、东南亚滨海度假旅游版块、南亚文化体验旅游版块和中亚西亚文化体验旅游版块、环地中海海滨度假旅游版块(图 3)。

|

| 图 3 “两心四带七版块”国际生态旅游带 |

生态文明旅游模式以发展人与自然和谐、生态平衡的生态旅游业为目标,集合“六位一体”之力,促进“一带一路”生态文明建设,发展低碳旅游、绿色旅游、智慧旅游,融入建立国家公园体制的大背景,培育符合生态文明理念的生态旅游产业(图 4)。

|

| 图 4 生态文明旅游模式 |

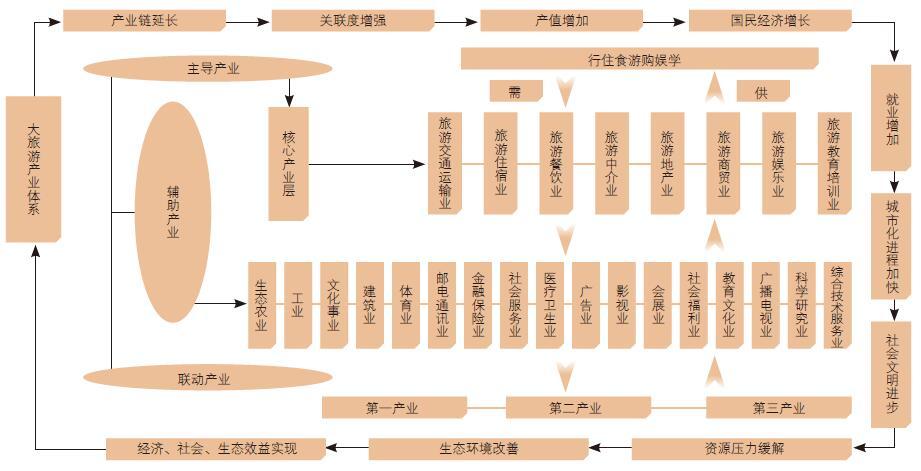

通过“大旅游模式”打造“一带一路”国际生态旅游与文化旅游带,以旅游为先导产业,替代传统产业,联动一二三产业,优化产业结构,建设以旅游业为节点、依靠产业链连接的大旅游产业体系(图 5)。

|

| 图 5 大旅游模式 |

作为“ 一带一路” 战略的倡导国和推动者,建议中国政府以及林业、旅游等部门积极与世界旅游(WTO)、国际旅游组织(UNWTO)合作,联合“一带一路”沿线各国政府、旅游相关部门和旅游企业等共同参与,组建国际性旅游合作管理机构——“一带一路”国际生态旅游联盟,实施“旅游规划、投资政策、资源开发、要素配置、旅游线路、旅游信息、旅游交通、市场营销、通关方式、结算方式、服务标准、市场监管、旅游安全”等方面的一体化措施,使旅游投资者享受税负减免、进出口商品配额优惠、本外币自由流通兑换、出入境购买商品免退税、免签证或落地签证等优惠便利政策。组织各方面力量,大力推进“一带一路”绿色旅游经济带建设。

5.2 加强交通设施和旅游服务设施互联互通,建设“一带一路”国际生态旅游网络体系以节点城市为中心,以旅游大景区为依托,以交通干线为轴线,以线连点,高铁突破,空中快运,海上大运,重点建设古丝绸之路沿线、“21世纪海上丝绸之路”及西伯利亚大铁路沿线节点城市、自然生态旅游和历史文化旅游大景区互联互通基础设施和旅游服务设施,开通连通亚太和欧洲国际旅游城市的高铁线路,增加由东亚、东南亚途经中亚、南亚飞往欧洲、中东地区的航线数量,打通“一带一路”沿线国际旅游城市间的公路交通障碍,建设“一带一路”国际旅游交通网络和国际生态旅游线路网络;海陆空信并举,数字丝路,点轴推进,互联互通,扩网成带,建设“一带一路”国际旅游信息网络,促进智慧旅游和低碳旅游;依托“一带一路”沿线各国友好城市,搭建“一带一路”国际生态旅游城市网络,升级双边和多边政府间、民间国际旅游合作;简化国际旅游城市间入境游客签证通关流程,增加国际旅游者互免签证、落地签证和电子签证的国际空港城市数量;定期召开城市间国际生态旅游论坛、旅游博览会和旅游文化研讨会,加强双边或多边旅游文化交流。

5.3 建立“发改协调,林业牵头,旅游指导,多部委合作”的金融支撑系统建议由国家发展和改革委协调,国家林业局牵头,国家旅游局指导,联合财政部、农业部、国家开发银行等国家部委及金融机构,建立支持“一带一路”生态旅游发展的资金保障和政策保障体系。争取把发展“一带一路”生态旅游作为各级基本建设、产业扶持、重点工程、旅游发展基金等项目资金的重要投入方向。扩大信贷对“一带一路”生态旅游的扶持力度,积极推进金融机构的信贷支持,鼓励各类经济实体依法投资“一带一路”生态旅游景区(点)、旅游项目、商业网点、服务接待以及交通运输等的建设和经营。

5.4 共同打造“一带一路”特色国际生态旅游品牌在“一带一路”生态旅游产品开发上,要坚持自然旅游资源与历史人文资源、民族民俗资源的结合,统筹规划与重点突破、分步实施相结合的原则,重点开发建设具有中国特色的精品旅游项目,推出高品位、特色鲜明、影响面广、吸引力强的旅游产品,不断延伸“一带一路”生态旅游产业链。建立、健全“一带一路”生态旅游市场营销体系,打造跨国、跨区域的“一带一路”生态旅游线路、生态旅游产品和生态旅游形象;定期举办“一带一路”国际旅游高峰论坛、国际旅游招商会,共同塑造、营销和推广“一带一路”生态旅游品牌和地域文化旅游品牌。

5.5 强化生态旅游资源保护与环境治理,积极扩大国际生态旅游交流与合作积极开展国际间的“一带一路”生态旅游环境教育、自然解说、森林体验活动等交流与合作,以环境解说理念开展生态文明意识教育,将正确的环保观念进行普及,鼓励环保行为,有助于减少温室气体排放,减少固体废弃物的产生,减缓全球气候变化。结合“世界自然旅游资源保护地”“中国生态旅游试验示范区”“全国生态文化教育示范基地”和“森林公园生态文化解说体系建设示范点”的建设,在“一带一路”沿线选择基础好、条件佳的生态旅游景区作为试点,并从资源保护基础设施投入、社区参与和发展、生态旅游基础设施建设及旅游收入、科研宣教功能发挥、保护效果对比等方面,进行模式构建调整和地方经验总结,抓好“一带一路”生态旅游示范项目建设。

5.6 做好自然资源保护及动态监测和评价工作以科学研究指导资源保护与全球气候变化应对,加强不同国家间政府管理部门、科学研究机构和国际保护组织间的联系与合作,启动系统的应对森林等自然资源退化和全球气候变化科研项目,运用科学技术手段预测资源退化和全球气候变化带来的环境冲击,拟定最佳应对方案。构建“一带一路”生态旅游监督体系和自然旅游资源评价体系,在申报、审批生态旅游地过程中克服盲目性和随意性,对生态旅游地实行分级管理、分类指导。

5.7 加强“一带一路”沿线国家人才队伍建设和科技支撑能力建设多途径方式加强从业人员专业培训,努力提高其专业知识、文化素质、外语水平、服务技能和管理能力,加大对不同层次从事自然资源生态旅游管理和服务的专业人才的引进力度。依托全国乃至全球大专院校、研究机构,强化“产、学、研”联合,广泛开展“一带一路”生态旅游的科学研究工作,增强“一带一路”生态旅游的科技支撑能力。

| [1] | 郭鹏, 董锁成, 李泽红, 等. 丝绸之路经济带旅游业格局与国际旅游合作模式研究. 资源科学, 2014, (12): 2459-2467. |

| Cited By in Cnki (17) | |

| [2] | 世界保护联盟. 2014世界遗产展望. [2014-12-1]. http://www. iucn.org/world heritage. |

| Cited By in Cnki | |

| [3] | 世界旅游组织. 旅游走向2030年. 2011. |

| [4] | 国家发展和改革委, 外交部, 商务部. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动. [2015-03-28]. http://news.xinhuanet.com/. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | 国家林业局. 2013年中国森林等自然资源旅游发展报告. 北京: 中国林业出版社, 2014, 11-14. |

| [6] | 国家旅游局."一带一路"的旅游愿景如何实现. [2015-04-01]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/01/content_2841172.htm. |

| Cited By in Cnki |