2 联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心 北京 100094

2 International Centre on Space Technologies for Natural and Cultural Heritage under the Auspices of UNESCO, Beijing 100094, China

“丝绸之路”广义上分为“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”。“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲诸地的陆上商业贸易通道,形成于公元前2世纪,直至16世纪仍保留使用,是东方与西方之间经济、政治、文化、科技交流的一条主要道路[1]。“海上丝绸之路”是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,形成于秦汉、发展于三国至隋朝、繁荣于唐宋、转变于明清,是已知的最为古老的海上航线。

德国地理学家李希霍芬(Richthofen)于1877年提出的“丝绸之路”,原指公元前114年至公元127年开辟的中国与中亚以及印度连接起来的丝绸贸易道路,命名为 Seidenstrassen,英文名为 The Silk Road 。后人对“丝绸之路”的含义进一步延深,把沟通古代中国的连接东、西方的贸易之路统称为“丝绸之路”。“海上丝绸之路”是由法国汉学家沙畹(Chavannes)于1903年最早提出。2000年后,“丝绸之路”的重生,是由中国国家主席习近平分别于2013年9月7日和10月3日提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的战略倡议。2014年6月22日,中、哈、吉三国联合申报的“陆上丝绸之路”东段——“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”成功获批为世界文化遗产,标志着“丝绸之路”遗产不仅具备完整性( integrity )和原真性(authenticity),而且具备世界文化遗产要求的突出普遍价值(OUV)。“丝绸之路”不仅是东、西方之间的通商之路,也是文化传播交流之路,是在世界性的区域地图中,在由多种现象组合造成的独特个性中,在一个跨文化的巨大体系中,它不是以一个空间、一个文化领域、一种共同形式,而是以人类本身的迁徙流动和文明圈层的重叠来显示过渡性质的地域文化的完整性和特殊性[2]。因此,新时代下 “一带一路”的倡议,不是简单的空间概念和经贸合作战略,它属于建立在历史文化概念影响基础之上的文化影响力范畴,是用文化将历史、现实与未来连接在一起而成为中国面向全球化的战略架构。

“丝绸之路”是古代中西方经济、文化、科技、宗教交流的国际大动脉,是人类文明与文化交流的杰出典范,是全人类共同拥有的珍贵遗产[3],其突出的价值体现在:(1)是经由多种途径的人与自然的互动关系建立起跨区域的长距离交通;(2)连接了多种文明地带、展开了东西方之间持续而广泛的商贸、宗教、科技、文化等交流活动;(3)在游牧与定居、畜牧业与农业等文明交流中拥有广泛而重要的影响和作用;(4)见证了亚欧非大陆人类文明与文化发展的主要脉络及其重要历史阶段,其中突出的多元文化特征,促进了洲际间多种文明的协调和共同繁荣[4]。

“一带一路”沿线国家大都属于新兴经济体和发展中国家,都面临着文化遗产保护与发展旅游经济的现实问题,需要给予科学的应对策略。将丝绸之路与空间信息结合起来,是为了利用空间技术优势,加强对遗产完整性的宏观把握与原真性的发现与挖掘,解析危害遗产的病理,提出有针对性的保护措施,实现文化遗产研究的广泛国际合作和保护利用的深度信息共享,为人类文明文化光大与可持续发展作出贡献[5, 6]。

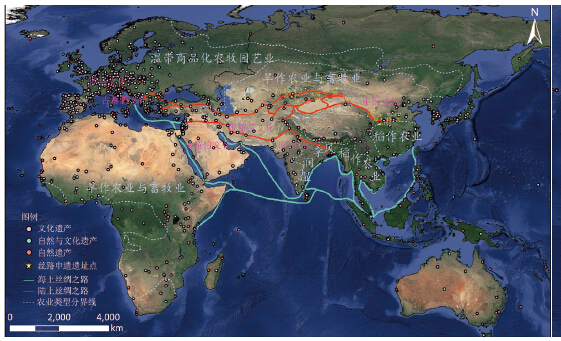

1 “一带一路”沿线文化遗产特征分析基于合作发展理念和倡议的“一带一路”,不是一个固定不变的实体,而是有更大包容性与延展性的一种“象征”。但作为文化遗产的丝绸之路,必须是明确的空间与时间。数千年的发展历程,形成了多条陆上、海上贸易通道(图 1)。在本文中讨论的“丝绸之路”主要路线包括:(1)沙漠绿洲之路,从中国长安(西安)出发,途经西域、中亚,通往西亚、南亚,向西可达地中海沿岸直至罗马;(2)北方草原之路,从中国长安(西安)出发,向北经欧亚草原通往西亚、欧洲,又称“皮毛之路”;(3)南方丝绸之路,指经中国西南地区到达印度、中亚等的道路,“茶马古道”是南方丝绸之路最为重要的组成部分;(4)海上丝绸之路,主要指通往朝鲜半岛、日本、东南亚、南亚、西亚、东非的海上交通线路。

|

| 图 1 “一带一路”世界遗产与农业类型分布图 |

“陆上丝绸之路”主体由上述的“沙漠绿洲丝绸之路”构成。其东西延绵,辐射范围广泛,是一条古老而漫长的商路,也是连接亚、欧、非三大洲的交通大动脉。它从中国长安(西安)出发,经河西走廊到敦煌,通过地中海到达罗马,全程7 000多公里,是连接世界古代文明发祥地中国、印度、两河流域、埃及以及古希腊、古罗马的重要纽带。“陆上丝绸之路”按照惯例自东向西可划分为东、中、西三段(图 1):东段从长安至敦煌,中段从敦煌至疏勒(今喀什),西段自疏勒到罗马。

“陆上丝绸之路”在地形上主要沿着山地、盆地、平原交界线穿行。自东向西主要经过了黄土高原—河西走廊—昆仑山脉、天山山脉—帕米尔高原—图兰低地—伊朗高原—美索不达米亚平原—托洛斯山脉—黑海海峡—巴尔干半岛—多瑙河中下游平原—阿尔卑斯山脉—波河平原—亚平宁半岛[1]。“陆上丝绸之路”从东向西整体是从温带大陆性气候向地中海气候的过渡,主要经过了温带季风气候、温带沙漠气候、高原高山气候、温带大陆性气候和亚热带地中海气候。“陆上丝绸之路”自中国新疆地区到欧洲的自然带依次为:温带荒漠带、温带草原带、温带落叶阔叶林带,该自然景观的变化体现了内陆到沿海的地域分异规律。由于气候类型的不同,使“陆上丝绸之路”沿线的生产生活方式产生了分异,其农业生产区主要以(半)湿润—干旱—(半)湿润进行过渡。

1.1.2 “海上丝绸之路”环境背景特征“海上丝绸之路”从中国东南沿海出发,经过中南半岛和南海诸国,穿过马六甲海峡,越过印度洋,进入红海,抵达东非和欧洲,途经多个港口,串起连通东南亚、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的市场链,是中国与外国贸易往来和文化交流的海上大通道,并推动了沿线各国的共同发展。

“海上丝绸之路”可划分为东、中、西三段。东段主要由南海区域构成,中段包括马六甲海峡、印度洋和红海,西段主要包括地中海。“海上丝绸之路”沿线,东段南海地区主要受亚热带季风气候影响,中段在东南亚附近受热带季风气候影响,马六甲海峡附近受热带雨林气候影响,在印度洋主要受热带季风气候影响,后抵达非洲受热带草原气候影响,在红海附近则受热带沙漠气候影响,最后的西段是在地中海气候的影响下抵达欧洲。“海上丝绸之路”东段区域的农业地域类型主要是湿润季风下的稻作农业,西段地区则是旱作农业与发达的乳畜业,且西段地区城市化水平高,居民仍保持传统饮食习惯,乳畜产品的市场需求量大。

1.1.3 “一带一路”的生产方式与文化类型不同的自然环境形成不同的资源禀赋,孕育不同的生产与生活方式,形成不同的文化特征。“一带一路”环境多样,陆地、海洋同备,山地、盆地、平原、湖泊、河流齐有,不同气候、不同土地、不同资源禀赋,使得“一带一路”沿线形成了不同的生产特征,进而形成不同的生活方式与文化特征。

亚欧非大陆可粗略划为3个农业生产类型区(图 1)。湿润季风下的稻作农业分布在亚欧大陆的东南部,主要是中国东南部、印度东部以及东南亚各国;旱作农业与畜牧业面积最为广阔,主要分布在欧亚大陆的中心腹地(中国西北部、蒙古、印度西部、中亚地区、阿拉伯地区)以及非洲除西部地区之外的大部分地区(除刚果、安哥拉以及南非之外的其他地区)。“丝绸之路”的农作类型转换是从东段湿润季风下的稻作农业过渡到中段新疆以及西段中亚干旱、半干旱气候下的旱作农业和半游牧、游牧畜牧业,最后过渡到西段的欧洲温带商品化农牧园艺业(地中海型农业)。“一带一路”沿线2/3地区位于旱作农业与畜牧业地区,构成“丝绸之路”沿线的主要生产生活方式和文化特征。“丝绸之路”东段所覆盖的文化类型主要是中国文化,中段是中国文化、印度文化、伊斯兰文化等的多文化交汇,西段则涵盖了阿拉伯文化、古希腊文化以及罗马文化。在“一带一路”沿线形成生产方式与文化类型的某种契合。

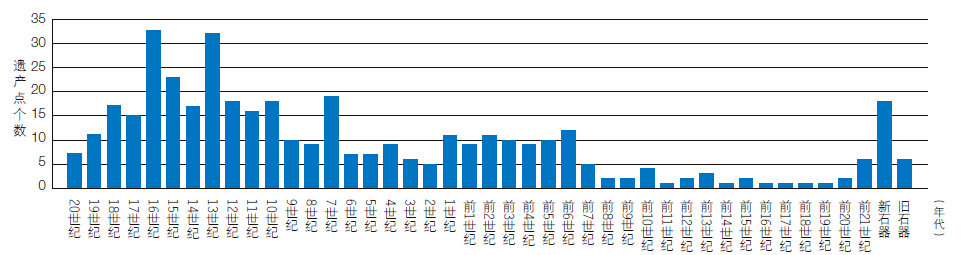

1.2 “一带一路”沿线文化遗产本体特征分析 1.2.1 沿线文化遗产形成时代特征“一带一路”沿线的文化遗产年代覆盖范围广泛,从旧石器时代到20世纪均有涵盖。对“一带一路”沿线65个国家的400多项世界文化遗产进行年代分布统计分析,结果如图 2所示。

|

| 图 2 “一带一路”沿线世界文化遗产年代分布图 |

统计表明,世界文化遗产在公元12—15世纪约400年期间分布最多,平均遗产25个/世纪,公元前7世纪—公元11世纪,文化遗产分布较均匀,平均遗产10个/世纪,公元16—20世纪以及新-旧石器时代—公元前21世纪,平均遗产约10个/世纪,与公元前7世纪—公元11世纪阶段的平均遗产数接近,但是分布的波动较大,公元前8世纪—公元前20世纪的平均遗产数较少,约2个/世纪。虽然遗产数量受到诸多因素的影响,但该统计从一个侧面反映了“丝绸之路”兴起于世界古典文明发展的第一阶段高峰期(公元前2世纪—公元2世纪),当时罗马、安息、大夏-贵霜、中国汉朝等大帝国在此阶段形成从地中海沿岸—太平洋之间的一条不间断的文明地带,农业文明与游牧畜牧文明交汇碰撞,促进了整个亚欧大陆不同国家、民族之间广泛的交往,并在公元6—12世纪达到最为兴盛时期。它作为东西方之间融合、交流和对话之路,在人类文明与文化的交流史上拥有无可比拟的影响与突出地位[4]。

1.2.2 文化遗产分布的空间特征“一带一路”跨越东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲、欧洲等地,其沿线拥有世界文化遗产400余项,数量众多,占全球世界文化遗产总数的近55%。文化遗产点在欧洲地中海附近分布最为密集,在亚欧以及非洲大陆分布较为均匀。在不同农业区的分布情况为:旱作农业与畜牧业分区下的文化遗产点最多,约占文化遗产总数的60%,这得益于旱作农业与畜牧业区广阔的土地面积,其次是温带商品化农牧园艺业,湿润季风下稻作农业的遗产点分布最少。对遗产点的评价准则统计可知:在文化遗产中,仅满足一条评定标准的遗产点约占文化遗产总数的10%,约90% 的文化遗产点具有多重的文化意义和内涵。且满足两条评定准则的遗产最多,约占文化遗产点总数的40%。

在“一带一路”沿线所有的文化遗产点中,满足标准(iv)的遗产点最多,约占文化遗产点总数目1/4,这些文化遗产点“可以作为人类一个历史上一个重要阶段,是一个典型的代表性建筑,能够反映这个时代,是时代的建筑或者景观的杰出范例”[3]。其次是满足标准(iii)的遗产点比较多,约占文化遗产点总数目的23%,这些遗产点“能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证” [3]。

1.2.3 “一带一路”沿线文化遗产材质与赋存状况根据联合国教科文组织(UNESCO)关于世界遗产的分类标准[3],文化遗产可以分为4类:建筑群类、文物类、遗址类和文化景观。对“一带一路”沿线400余项世界文化遗产点的统计分析表明,建筑群类的文化遗产最多,约占文化遗产点的统计总数的一半。这表明有50% 以上的文化遗产因在建筑样式及其与景观结合方面具有突出普遍的价值。近30% 的点属于遗址类,文物类和文化景观类各占10% 左右,建筑群以及遗址类共占约80%。

文化遗产的材质与被保存时间长短以及赋存的状况密切相关。“一带一路”沿线的文化遗产材质有70%以上为石质,加上石木和土石,共占约90%(表 1)。土质和木质的文化遗产所占比例仅为10%,其中原因之一是与土质和木质的遗产易受侵蚀、不易保存有关。这也使得对土质、木质等易受侵蚀的文化遗产的保护变得尤为重要。

文化遗产的赋存及保护状况与经济水平也有很大关系。在经济发达以及遗产保护观念较强的国家,文化遗产可以得到较好的保护(如欧洲地区)。但是有些地区,经济发展落后、保护经费有限,当地居民的遗产保护观念淡薄,保护力度不够。目前,“一带一路”沿线国家经济发展总体水平较低,GDP 总量约占世界的1/3,人均 GDP只有世界平均水平的50% 左右。但是该地区在过去的20多年里保持快速的增长态势,其 GDP 年均增长率约为世界平均增长率的2倍,成为世界经济比较有活力的地区。经济的快速发展,带来文化遗产保存状况的双刃剑——一方面文化遗产保护力度会加大,保护范围也会得到拓展,但是另一方面,受到的破坏威胁也在加大。总体看,目前的“一带一路”文化遗产赋存状况不容乐观。

2 文化遗产保护面临的问题世界文化遗产是全人类文明的结晶,是世界不同地区地域文化的典型代表,是世界文明发展的见证。“一带一路”沿线地区文化遗产大多处于露天的自然状况,受自然风化剥蚀、人类活动及环境变化的作用,损毁与病害严重,其存在及保护状况应该引起人们高度重视。

2.1 环境变化引起文化遗产的损毁遗产地的区域自然环境以及小(微)环境的变化,均会导致文化遗产的损毁甚至毁灭。对于塔里木盆地绿洲演化研究[7]表明,气候环境变化与古城废弃、丝路兴衰相关,考古资料、历史文献以及古气候信息均证明,2 000年来,塔里木盆地的沙漠在向南扩大、绿洲在迁移,并导致该区许多历史古城的废弃,以及汉代古城直接被风沙掩埋、损毁。位于“海上丝绸之路”的柬埔寨吴哥窟世界遗产,由于地基形变致使庞重的石质建筑结构失稳,加之植物根系的劈裂作用,以及长期缺乏保护,建筑坍塌严重。

2.2 风化剥蚀作用引起文化遗产的老化与病害风化剥蚀是古遗址普遍发育的一种病害。风化破坏因素主要为风、 雨、温度、湿度的急剧变化,以及盐分的运移和毛细作用等。特别在干旱-半干旱地区,由于千百年来的风蚀、雨蚀作用,古建筑墙体存在片状剥离、龟裂等严重的风化现象。受风沙吹蚀作用,造成建筑基底部位凹进,整体呈上大下小之势而处于不稳定状态(图 3)。

|

| 图 3 汉长城烽燧遗址基底掏蚀凹进 |

在遗址内部或保护缓冲区的农业生产、建房、开路,以及过度旅游和偷猎、砍伐遗址区珍贵名木等人类经济活动对文化遗产造成越来越大的破坏。“陆上丝绸之路”世界遗产点吉尔吉斯斯坦阿克贝希姆(碎叶城)遗址与土耳其希拉波利斯遗址的高分遥感影像显示,遗址均被耕地紧密包围且内部被道路分割(图 4)。对“海上丝绸之路”世界文化遗产地吴哥窟的遥感监测表明(图 5),近40年来由于旅游业的迅猛发展,吴哥遗产地周边住房、道路等建设用地迅猛增加。这些人类活动对文化遗产造成了不同程度的威胁。

|

| 图 4 阿克贝希姆(碎叶城)遗址(左图)与希拉波利斯遗址(右图)高分遥感影像图 |

|

| 图 5 吴哥窟世界遗产地高分遥感影像对比图 |

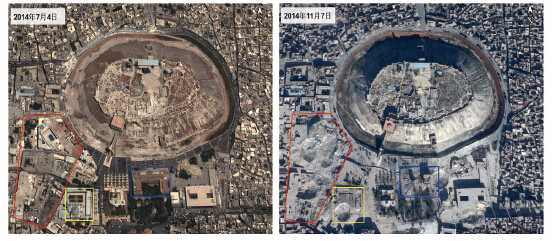

在多种文明交汇的区域,民族构成复杂,文化遗产作为不同意识形态的象征,时常被推向区域冲突甚至是战争的前沿。轰炸、非法挖掘、把古城堡用作军事掩体等行为导致大量文物古迹遭受破坏。2010年初爆发至今的叙利亚危机已经对其境内的文化遗产造成了巨大毁坏,叙利亚目前拥有世界遗产6项,在2013年全部被 UNESCO 世界遗产委员会列入濒危名单。阿勒颇古城由于多方敌对势力在此针锋相对,战火造成大量建筑损坏,卫星遥感图像显示阿勒颇古城的多处历史遗址被夷为平地(图 6)。

|

| 图 6 叙利亚内战前后阿勒颇古城高分遥感影像对比图 |

由于缺乏行政管理约束,与战争相伴的文物非法盗掠猖狂而来。中东政局的不稳定加速了该地区文物盗掘与破坏活动,加之经济低迷,掠夺文物问题日益严重。高分遥感影像显示了自2010年以来埃及利斯特金字塔遗址遭受的盗掠情况 (图 7),红色圆圈为盗掘点。

|

| 图 7 埃及利斯特金字塔周边非法盗掘高分遥感影像对比图 |

“一带一路”文化遗产是沿线人类过去生产、贸易与生活活动的“物证”,是曾经辉煌文明历史的标记,它包含了我们认识今天的线索和把握未来的钥匙。以人类本身的迁徙流动和文明圈层的重叠来显示其地域文化完整性、过渡性和特殊性的“一带一路”文化遗产,在当代的保护必须给予高度重视,并从中吸取古人的智慧,为今天“一带一路”建设服务。

3.1 加强文化遗产共性病害与保护的国际合作研究“一带一路”文化遗产虽然众多、类型多样,但是,作为一个整体性的交通路网,不仅需要在申报世界遗产时作为一个整体框架来考虑,而且在遗产保护方面由于具有共性的特征,需要加强不同国家关于遗产病害的合作研究,进而提出共性又有针对性的保护对策。例如,“丝绸之路经济带”沿线许多属于干旱-半干旱地区,文化遗存主要为土木遗址。大风、沙尘暴频发成为该区域文化遗产病害主要因素。“海上丝绸之路”由于海风、空气盐分对石质遗产造成病害。加强干旱-半干旱区土质、木质以及石质遗产的保护与修复是今后一段时间区域文化遗产研究与保护的重要方面。

3.2 充分发挥空间信息技术在遗产保护与监测中的作用“丝绸之路”遗产空间跨度大,在环境恶劣的地区,空间信息技术是综合认识遗产状况的有力工具。基于空间信息技术,可以及时识别遗产病害风险,有效进行调查评估,从而提出针对文化遗产地破坏风险性的保护预案,确定最适宜的管理方法和修复方法。针对“一带一路”沿线国家气候、地理、人文区域带的差异,联合开展遗产空间观测方法适用性及关键技术研究,基于星-机-地三位一体的空间观测手段,构建面向典型遗产特征的空间考古和遗产监测方法,成为遗产保护的迫切任务。

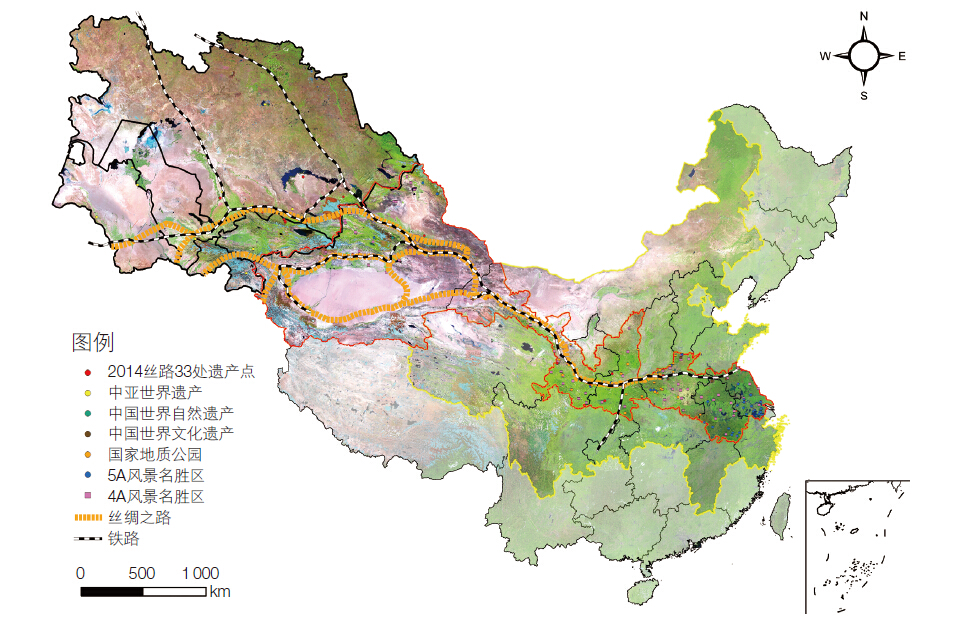

3.3 加强文化遗产联合综合开发利用研究丝绸之路为我们留下宝贵的文化与精神财富,科学合理的利用是有效的保护方式之一。以“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”世界文化遗产线路为依托,我们设计了“一轴两翼多核”①的“中国—中亚丝绸之路旅游经济带”战略格局[8],在该框架下着力打造产(文化旅游创新产业)、教(“丝路”精神教育基地)、研(“丝路”学科学研究)一体的经济发展示范区。

3.4 搭建信息共享平台实现文明新融合作为跨国、洲的超大型文化线路遗产,“一带一路”沿线分布着反映不同时期各种文明的人类遗迹。建议建立“一带一路”遗产地数据库与信息共享平台,开展世界遗产空间多模式监测与评估、大数据密集型计算和信息挖掘,实现遗产目标“预防性”修复与智能保护。建设丝路文化线路旅游与交流的网络平台,拓展深化沿线国家之间贸易、农业、工业、金融、文化旅游、资源开发等国际合作,达到共同建设、共同开发、共同分享、共同保护、共同成就,实现新时代的文明新融合。

|

| 图 8 “丝绸之路经济带”沿线文化- 自然旅游资源空间分布遥感图 ①“一轴”:以新亚欧大陆桥(包含古丝绸之路在内)为主轴;“两翼”:右翼以北疆为翼端,借助新欧亚大陆桥北线连通哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦北部、乌兹别克斯坦,辐射蒙古、俄罗斯等国。左翼以南疆为翼端,借助欧亚大陆桥南线连通塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦南部、土库曼斯坦,辐射巴基斯坦等南亚地区;“多核”:以古丝绸之路上四座历史文化重镇为核心,分别为西安、乌鲁木齐、阿拉木图、撒马尔罕,并以中国洛阳、敦煌为潜在核 |

“一带一路”涉及的国家多、地域广,发展水平参差不齐。通过推进沿线国家发展战略的相互对接,实现共同的和谐发展。建议合作开展对“一带一路”沿线国家历史文化的传承以及彼此交流借鉴的研究,开展文化遗产对新时期沿线各国文化交流、经贸发展以及文化旅游经济的促进研究,推动沿线国家(地区)的社会、经济、文化及生态的良好和谐发展,实现文化遗产自觉保护。

柬埔寨吴哥窟世界遗产经过20年的修复,主要寺庙已基本修复成型,吸引了大量的游客。据不完全统计,吴哥窟在1992年列入世界遗产名录之时,1年的游客只有2万余人,而2013年已达200余万人。吴哥窟每年的旅游收入约占柬埔寨全年 GDP 的20%,吴哥窟遗产保护与利用对于推动经济发展起到了重要的作用。

4 结语不同文化、不同历史时期的人们如何卓越地面对共同的问题是 OUV 的精神内核。文化遗产作为“一带一路”沿线不同文化的核心载体,其价值不仅在于它们反映了古代多种文明与文化对话、交流、碰撞、融合的和谐过程,更是为今天世界各国不同文化间的平等互信、包容互鉴、合作共赢和可持续发展提供了宝贵的历史借鉴。因此,文化先行必然成为实施“一带一路”倡议的先锋。 “一带一路”建设要文化先行,不仅是对古丝绸之路精神的继承与发扬,更重要的是通过文化交流传播增强“一带一路”倡议的吸引力,形成一个建立在历史文化概念影响基础之上的将历史、现实与未来连接在一起的面向全球化战略架构的命运共同体。作为“一带一路”沿线不同文化核心载体的文化遗产其保护必须只争朝夕,其价值认知必须进一步深入挖掘,方能为沿线各国社会、经济、文化、生态合作共赢及可持续发展作出特殊的贡献。

致谢:本研究得到中科院学部工作局的大力支持,郭华东院士给予的悉心指导!论文撰写吸收了项目专家在沿线考察和会议讨论中提供的观点与认识。研究生宗鑫、赵颜创帮助统计、绘图。在此一并致谢!| [1] | 张国刚. 丝绸之路与中西文化交流. 西域研究, 2010, 10(1):1-3. |

| Cited By in Cnki (11) | |

| [2] | 蔡武. 坚持文化先行建设"一带一路". 求是, 2014, (9):44-46. |

| Cited By in Cnki (19) | |

| [3] | World Heritage Centre.[2016-2-18]. http://whc.unesco.org. |

| Click to display the text | |

| [4] | 陈同滨."丝绸之路:起始段和天山廊道的路网"突出普遍价 值研究. 中国文化遗产, 2014, 10(3):72-81. |

| Cited By in Cnki | |

| [5] | María D C S, Adriana V, Iglesias R M R, et al. A quantitative method for zoning of protected areas and its spatial ecological implications. Journal of Environmental Management, 2007, 83(2):198-206. |

| Click to display the text | |

| [6] | 王心源, 郭华东. 空间考古学:对象、性质、方法及任务. 中国科学院院刊, 2015, 30(3):360-367. |

| Cited By in Cnki | |

| [7] | 刘嘉麒, 秦小光. 塔里木盆地的环境格局与绿洲演化. 第四纪研究, 2005, 25(5):533-539. |

| Cited By in Cnki (18) | |

| [8] | 中国科学院学部咨询项目"丝绸之路经济带资源环境格局与 发展潜力"项目组."空间技术助力丝绸之路经济带建设" 咨询报告. 2015. |