进入21世纪以来,在中央和各对口援藏省区的大力支援下,在自治区各级党委和政府坚强领导下,西藏自治区实施了一系列脱贫致富重大工程,广大农牧民的生产和生活条件得到了极大改善,贫困人口数量大大减少,贫困程度大大减轻,扶贫开发成效卓著。但是,由于西藏平均海拔高、气候寒冷、生态脆弱、环境恶劣[1, 2, 3],加之从农奴社会进入现代社会仅有几十年的历史,广大农牧区的基础设施等民生条件相对薄弱,产业水平相对较低,部分农牧民的生产生活方式较为落后,全区各地特别是边远地区、高寒地区、边境地区等仍有一部分农牧民处于相对贫困状态。西藏自治区要实现广大贫困农牧民彻底脱贫,和全国人民一道奔小康,仍然面临着种种困难和挑战,必须根据西藏实际探索适宜的精准脱贫措施。

1 西藏农牧民贫困人口与特征 1.1 全区贫困人口构成与分布根据西藏自治区各地区建档立卡贫困户数据统计,按照年人均纯收入2 300元的贫困线标准,全区贫困人口已经从2010年的83.3万减至2014年底的67.41万,全区农村人口贫困发生率从2010年的34.42%降至2014年底的28.59%。其中,大部分家庭具有一定的劳动和致富能力,可以在政府扶持引导下主要依靠自身力量实现脱贫致富,这部分人口约55.98万人,占全区贫困人口的83.04%;另外一少部分家庭或者为缺乏劳动能力、或者病人老人孩子多、或者无子无女的低保户和五保户,他们长期依靠民政低保政策“兜底救助”,这部分贫困人口约11.43万人,占全区贫困人口的16.96%(表 1)。

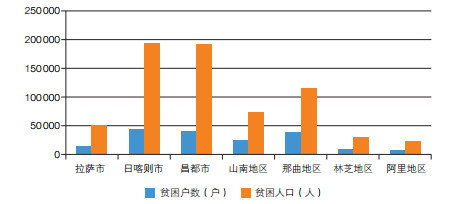

日喀则市、昌都市、那曲地区和山南地区是全区贫困人口较为集中的地区。其中日喀则市贫困人口193 180人,占全区贫困人口的28.66%;昌都市贫困人口192 183人,占全区贫苦人口的28.51%;那曲地区贫困人口114 040人,占全区贫苦人口的16.92%;山南地区贫困人口72 460人,占全区贫困人口的10.75%(图 1)。

|

| 图 1 2014 年西藏自治区各地区贫困家庭及人口分布情况 资料来源:西藏自治区扶贫办、西藏自治区民政厅 |

(1)贫困人口收入增长慢,相对贫困多。多年来中央和地方政府大力投入,明显增加了西藏农村的公共服务和公共产品供给,社会保障体制不断完善,“吃不饱、穿不暖、住不上”类型的绝对贫困人口已经基本消灭。但是,西藏农牧民收入和全国平均水平比还有较大差距,2014年全区农牧民年人均纯收入为7 471元,比全国平均水平少2 421元,仅相当于全国平均水平的67.1%(表 2)。特别是贫困农牧民家庭,收入主要来源依旧是种植业和养殖业等传统的家庭经营性收入,工资性和财产性收入明显较少,家庭生产和生活物资积累少,自我发展能力差。长期受到就业难、看病难、住房难、生产难、发展难和收入低的困扰。

(2)贫困人口占有资源少,生存条件差[4]。由于高海拔、气候寒冷、环境脆弱等自然条件限制,贫困家庭人均资源量少,特别是赖以生存的耕地、草场、牲畜等的占有量明显少于一般户和富裕户。贫困地区多处于自然条件恶劣,生产生活条件差,灾害多发、易发地区,自身抗灾能力弱,靠天吃饭的状况尚未根本改变。贫困人口的生活条件差,2014年全区有24.12%的贫困户存在饮水困难,16.56%的贫困户未通生活用电,17.26%的贫困户未通广播电视,15.92%的贫困户居住在危房中,43.46%的贫困户无卫生厕所,昌都市等地区大骨节病等地方病高发。这些困难导致贫困户发展能力差、财富积累少,难以应对家庭变故,一遇到冲击(疾病、灾害、分家、上学)极易返贫。据自治区扶贫办调查,全区脱贫后返贫率平均在20%以上,灾害频发区在30%以上,局部灾区达50%以上。

(3)贫困家庭生育无计划,健康状况差。贫困家庭的年龄结构、健康状况、劳动者就业层次、劳动力素质等存在突出问题,人口生育过多、营养不足、卫生条件差,患病、残疾等情况突出。

(4)贫困人口分布偏、远、散,脱贫难度大。总体来看,贫困人口多分布于偏僻、边远、边境等远离城镇和交通干线的山区、高寒地区,这些地区基础设施条件差,道路不通或不畅,医疗、教育、能源、供电、通讯等公共服务不到位,生产生活条件简陋落后,因此贫困程度深、脱贫难度极大。如日喀则市南木林县的贫困人口发生率高达42.5%。

2 西藏农牧民贫困类型及成因 2.1 西藏农牧民贫困类型与表征(1)生存环境脆弱型。主要分布在山区、高海拔地区、高寒缺氧等生产生活环境较为恶劣地区,部分人口所处地区由于受到地震、滑坡、高寒、地方病等威胁甚至不适于人类居住,资源环境承载力严重不足,农牧民生计不可持续。这种类型的贫困家庭在西藏属于较为普遍的现象,尤其以昌都、那曲、日喀则、阿里地区为多。

(2)生产资料缺乏型。与富裕或者平均收入水平的农牧户相比,赖以生存的耕地少、草场少、牲畜少,脱贫致富的物质基础条件差。一部分家庭是由于历史的原因,几十年前土地、草场、牛羊等生产资料承包经营时分得较少,虽然家庭人口增加,但土地和草场承包数量不增,“人地矛盾”愈发紧张,发展后继乏力;一部分是由于结婚后分家单过等原因建立了新的家庭,耕地、草场、牛羊等牲畜分得较少,拖拉机、农机具等生产资料也较为缺乏,甚至通过借贷和赊欠等方式新建房屋、购置家具和生活用品等,家庭生计入不敷出。

(3)人口生育过多型。缺乏节育避孕措施,家庭生育子女多,家庭人口年龄结构不合理,缺乏劳动能力的老人和幼龄、学龄子女多,壮年劳动力少,家庭经济负担大。由于需要占用劳力照顾老人和孩子,家中劳动力既无力扩大生产规模,又不能外出打工就业,经济收入十分有限。

(4)人口健康缺陷型。主要是由于家庭人口中有残疾人、大病患者或者地方病患者,或者遇到重大变故出现伤亡,家庭开支长期或急剧超负荷支出,家庭生活陷入困顿窘境。这种类型贫困家庭往往是社会弱势群体中最弱势者,如果没有外力救助,其家庭会陷入绝对贫困。尽管西藏已经实施农村医疗保险、大病救助、民政低保救助等社会福利政策,但是个别家庭成员的健康缺陷会长期影响家庭所有成员的生活质量,严重拖累全家脱贫致富的能力。

(5)多重因素复合型贫困。西藏贫困农牧民家庭类型具有复杂性、多重性特征,多数家庭的贫困不仅仅表现为一种简单的类型,而是两种或者更多种类型同时存在的复合型贫困。如生态环境脆弱区的贫困家庭同时存在脱贫致富意识不强、自身发展能力不足的问题,也可能存在生产资料缺乏问题,还可能存在生育人口过多、家庭负担过重的问题,还可能存在家庭人口疾病、劳动力不足等类型。多种贫困类型并存、多重致贫因素叠加,是西藏农牧民贫困的典型特征,也是西藏2020年和全国一道实现脱贫致富奔小康的巨大挑战。

2.2 西藏农牧民贫困的主要原因(1)恶劣的生态环境,频发的自然灾害,危害着农牧民的生命健康,也严重制约了农村经济发展和人民生活水平的提高。

(2)农牧业基础设施、交通、通讯、供电、供水、医疗等公共基础服务设施建设不足,使得贫困农牧民难以获得平等的发展机会和致富能力。

(3)贫困农牧民固守种植和放牧等传统农牧业,生产生活严重依赖于耕地、草场、牲畜等,生产经营方式依然落后,农畜产品加工转化率低,农牧民增收渠道狭窄。

(4)人口受教育水平低,劳动力就业能力差。贫困地区大多分布在地处偏远、交通不便、信息闭塞区域,义务教育机会少、程度低,职业技能教育严重缺乏。

(5)部分群众安于现状,缺乏致富意识。受传统思想影响,西藏部分贫困群众思想保守,不愿出外打工,较难融入市场经济;部分农牧民向政府伸手要钱要物、等待救济的依赖思想严重,有钱花光、有肉吃光;部分贫困群由于宗教信仰,对牲畜惜杀惜售,饲养牲畜超载过牧,无法兑现为实际收入。

3 西藏精准扶贫路径与对策 3.1 精准扶贫的关键路径(1)制定适宜评价指标,精准识别贫困户。①精准识别贫困户是实施精准扶贫、精准脱贫的前提。实际工作中,完全按照人均纯收入标准识别贫困户不具有可操作性,也不具有准确性和客观性[5],必须结合西藏自治区农牧区各地特点制定一套适宜的贫困户精准识别体系。日喀则市南木林县卡孜乡结合“两项制度衔接”政策,在对贫困户和低保户建档立卡登记中总结了一套可行的指标体系。该体系构建了作为家庭主要财富的耕地、劳动力、粮食、牲畜、农机具和房屋6大指标,每一指标再细化若干指标项,组织专人入户统计各个指标项,各指标项折合成现金合计为各户资产总额,作为确定贫困户和低保户的重要依据。②识别过程坚持公开、公平、公正原则,做好自愿申报贫困户、公开清点财产、公开民主评议、公开认定结果和及时建档立卡等工作。做到不漏掉一个贫困户,也不虚报一个贫困户。

(2)针对扶持对象特点,精准帮扶贫困户。帮扶到户、差别到人是扶贫工作实现公平公正的唯一途径。贫困对象精准识别出来后,将扶持对象分为两类实行差别化帮扶。第一类是残疾、病患、年老体弱、智能偏低、经济基础较差的严重困难户。因为无能力发展产业项目,要采取点对点式的帮扶,差别到人,给他们“吃偏饭”,在帮扶方面适当加大资金扶持力度,按照定对象、定目标、定政策、定措施、定责任的“五定”要求,把资金、政策和具体措施等精准“滴灌”到贫困对象身上,确保帮扶到户工程达到预期目的。第二类是有能力有意愿发展项目产业的农户,因其智能较高,经济基础较好,在结合大多数群众意愿,确定帮扶项目或选准帮扶产业后,可以采取推进式帮扶。如通过以奖代补、提供种苗、提供小额贷款或贴息,提供信息、技术、服务等方式,有针对性地引导贫困农户发展种植、养殖或旅游服务业,依靠自身力量脱贫致富。同时,特别要注重同步发展专业合作社,以提高贫困群众的组织化水平,提高抵御市场风险能力。

(3)动态跟踪扶贫对象,精准管理扶贫过程。扶贫开发是一项长期的、动态的工程,必须加强监测评估,实行动态管理,完善“进退”机制,切实提高针对性和实效性。对贫困农户实行一户一本台账、一个脱贫计划、一套帮扶措施,年终根据扶贫对象发展情况,对扶贫对象进行调整,使稳定脱贫的农户及时退出,使应该扶持的扶贫对象及时被纳入,从而实现扶贫对象有进有出,扶贫信息真实、可靠、管用。确保到最需要扶持的群众中、到群众最需要扶持的地方扶贫。

(4)加强扶贫监测评估,精准考核扶贫效果。严格执行全区农村贫困监测制度,不断加强贫困监测,建立精准的监测评估体系,加强对项目资金的监测和评估,组织专业技术人员全程参与项目的设计、实施和验收,确保项目质量、资金安全和项目效益。深入了解贫困特点和原因,不断提高数据采集、处理和分析能力,为扶贫开发工作提供科学决策依据,使扶贫帮困真正扶到关键处、帮到点子上,切实增强扶贫工作成效。

3.2 精准扶贫创新模式(1)整村推进模式。针对西藏自治区贫困范围大、贫困人口多,区域性贫困问题极其突出的特点,必须要以贫困村为基本单元,集中力量解决影响贫困群众脱贫致富的最突出制约因素,实施“整村推进”的扶贫模式。“整村推进”的重点是改善贫困村的基础设施、基本公共服务、社会事业、村容村貌等生产生活条件,培育“一村一品”特色产业,提高农村劳动力素质和自我发展能力,促进贫困农户逐步走上致富路。做到“六个到村到户”:基础设施到村到户、产业扶持到村到户、教育培训到村到户、危房改造到村到户、扶贫生态移民到村到户和结对帮扶到村到户。

(2)“合作社+”模式。西藏农牧区贫困农户自组织能力差,发展现代农牧业缺乏资金、技术、智力,必须通过建立合作社把农牧民组织起来,发展生产,增加收入。这种模式有“合作社+能人+一般农户+贫困户”形式,也有“党支部+合作社+能人+一般农户+贫困户”形式。合作社可以是专业生产合作社,如奶牛生产合作社、毛毯地毯加工合作社、藏香唐卡合作社;也可以是集生产、加工、运输、销售为一体的综合性农村合作社。

(3)“龙头企业+”模式。这种模式主要是以政府通过一定的资金扶持和引导,支持龙头企业的发展,吸收贫困农户劳动力加入企业生产,带动贫困人口就业增收。如南木林县通过财政资金和扶贫资金以及提供优惠土地政策,扶持南木林岗珠藏香厂扩大经营规模,重点招募残疾人和贫困家庭人口来厂就业,该厂员工总数40余名,80%的工人是残疾人。林芝地区米林县扶持龙头企业生产灵芝和藏草药,技术人员由外地引进,一般劳动力则大量雇佣本村农民。

(4)“驻村工作队+贫困村+贫困户”模式。这种模式主要是发挥自治区驻村工作队所属单位的资源、资金、人才、技术和信息等优势,通过工作队引进扶贫项目、扶贫资金、扶贫物资、致富能手、实用技术等,对贫困村、贫困户进行对口帮扶。

(5)“行业(项目)+贫困村+贫困户”模式。主要是引导自治区、地区(市)等各部门利用行业部门优势,针对贫困村、贫困户进行定点帮扶的模式。如自治区交通部门整合资金,改造建设溜索项目,自治区金融机构为农牧户提供小额贴息贷款项目等。

(6)“科研基地+”模式。这种模式是依托区内外科研机构,在贫困村设立科研试验、示范、推广基地;同时组织农牧民利用耕地、草场、牲畜、劳动力作为生产要素,与适宜的科技要素重组整合成新的生产要素;通过培育农牧民新型合作经营组织、构建农牧结合技术体系、提升农牧民技能等一系列工作的融合,实现全方位整村推进,建成西藏农区现代可持续生态畜牧业发展典型样板,为农牧民增收提供技术支撑并建立增收的长效机制。如中科院和西藏自治区联合共建西藏高原草业工程技术研究中心,建立试验示范基地,引导山南地区贡嘎县岗堆镇吉纳村251户农户参与土地流转,建设350余亩人工草地,成立养殖专业合作社,集中育肥肉羊,开展现代农牧结合的适度规模经营示范。2013年合作社实现现金分红,户均增加现金收入1 234元。草业中心还在林周县白朗村,帮助村民引种了黑麦草、绿麦草等优质牧草,带领农户改良草地,修建水渠,采用放牧加补饲绵羊养殖技术,绵羊出栏率从11%提高至30%,原本退化的草地产草量提高两倍。

3.3 精准扶贫重大措施(1)强力推进民生改善,促进公共服务均等化。基础设施建设滞后、公共服务产品短缺是制约西藏自治区社会经济发展的重大障碍[6],也是贫困代际传递的重要因素。基本公共服务均等化有助于减少绝对贫困,缓解相对贫困,既能为贫困人口提供基本的社会保障,形成有效的社会安全网,又能够为贫困地区和贫困家庭创造平等的发展机会。①强化基础设施建设,努力实现“五通”(通水、通电、通路、通电话、通广播电视)、“五有”(有学上、有医疗保障、有科技文化室、有集体经济收入、有强有力的村级领导班子)和“五能”(能用上安全饮用水、能用上电、能有一项以上有稳定收入来源的生产项目、能有安居定居房屋、能及时得到培训和获得信息)。以“整村推进”为目标,实施土地整理项目、农田水利工程、病险水库加固工程、防沙治沙工程、改厕改圈工程、抗震安居工程、饮水安全工程、村村通公路工程、广播电视电话村村通工程。②健全完善幼儿教育和直到高中的免费义务教育保障机制,加强县、乡、村公共卫生服务设施的软硬件建设,提高基层医疗单位诊治水平,解决广大农牧民看病难、看病贵的现实问题,全面提高农牧民特别是妇女儿童的健康水平。③建立和完善农村社会保障体系。完善农村社会养老保险制度、农村最低生活保障制度、新型农村合作医疗制度、贫困人口的大病救助制度等,从根本上解决贫困农牧民“养老、贫困、患病”的后顾之忧,彻底提高弱势群体的社会风险承受能力,遏制因灾致贫、病残致贫等返贫现象的产生和蔓延。

(2)引导龙头企业创新发展,带动贫困农民就业增收。产业扶贫是贫困群众依靠产业发展促进增收的重要手段,是贫困群众由“输血”向“造血”转变、进而实现脱贫致富的重要途径。①围绕“政府引导、市场运作、群众主体、企业带动”的发展模式,进一步创新产业开发方式,拓宽项目选项渠道,完善利益联结机制,推动产业规模发展,建立激励约束机制。②鼓励龙头企业发展特色农产品精深加工业,延伸产业链,努力使龙头企业肩负起标准化生产、增加农民收入、促进区域经济发展的重任。大力推广“龙头企业+合作社+基地+贫困户”等行之有效的发展模式,推行联户经营型、股份合作型、土地和草场流转型、基地集中型、村企业共建型、租赁经营型、参股经营型多种产业扶贫模式,实行以资折股、入股分红、利润到户,形成贫困群众与企业、农牧民专业合作组织紧密型利益联结机制。③推动产业规模发展[7]。引导贫困群众将草场、土地、牲畜经营权向产业大户、农牧民专业合作组织、龙头企业流转,积极推进设施农牧业和标准化示范基地的创建,推动各种生产要素适度集中,发展多种形式的产业规模经营。强化基地建设、品牌建设,突出资源整合,瞄准牦牛、蔬菜、藏药材等优势产业,按照“一次规划、分批投资、逐年建设、做大规模”的原则,集中资金对优势产业进行重点扶持,建设一批综合生产能力强、加工增值潜力大、辐射范围广的产业基地。打好生态、无污染和绿色、有机牌,加快形成一批特色优势产业村、示范户,提升产业的市场竞争力和影响力。

(3)强化职业教育,提高劳动力素质,引导广泛就业。努力提高贫困农户的科技文化素质与生产技能。对农牧民进行职业技术教育和专项技术培训,力争使每个贫困户至少掌握一、两门脱贫致富技能,增强自我发展和脱贫致富的能力。

(4)构建科技下乡服务体系,增加农牧民科学生产能力[8]。①建立和完善县、乡、村三级联动的科技服务体系,充分发挥农村各级、各类科技协会的作用,举办各类培训,开展科技咨询和科普宣传活动。加强、充实和培养基层科技干部,培养本土化的科技特派员。②依靠科技培育特色农业龙头企业。引进先进适用的加工技术,以市场为导向,突出地方特色和优势,创立品牌、延长产业链,提高农产品附加值。③加强科技网络信息服务平台建设。以互联网、电视为主体,建立高效、实用、便捷的科技服务信息平台。

(5)稳妥实施移民搬迁工程。对于地方病和自然灾害易发、多发、不适宜人类居住的特殊贫困地区的贫困农牧民,可以尝试动员搬迁的方式在异地建设新家园,开始新的生活。应严格按照“政策引导、群众自愿、先易后难、突出重点、有序安置”的原则,坚持移民搬迁与生态环境建设相结合,强化规划引领,整合涉农等多渠道建设资金和项目,要重点解决好与贫困群众生产生活密切相关的基础设施、生产资料、生活资料、住房、医疗、卫生、教育等基本条件,帮助贫困群众走上致富之路。

(6)整合配置扶贫资源,提高扶贫开发效率。积极构建政策扶贫、专项扶贫、行业扶贫、援藏扶贫、社会扶贫“五位一体”的扶贫格局,充分统筹整合各项资源,形成合力。尝试以县级党委政府为主导,对各项扶贫资源实现“项目统一规划,资金统筹安排,物资统筹配置,人员统筹调配,进度统一部署”,实行“全县一盘棋”的扶贫开发战略,避免重复投入和资源浪费。

致谢:项目研究得到西藏自治区扶贫办、自治区科技厅、自治区农牧厅、自治区发改委,以及拉萨市扶贫办、林芝市扶贫办、日喀则市扶贫办、拉萨市林周县人民政府、山南地区贡嘎县人民政府、山南地区浪卡子县扶贫办、林芝市米林县扶贫办、日喀则江孜县扶贫办、日喀则南木林县扶贫办、那曲地区申扎县扶贫办、那曲地区班戈县扶贫办等单位的大力指导和帮助。上述单位为项目研究提供了大量的资料和数据,同时陪同项目组成员走访调研了数十个贫困村、数百个贫困户,在此深表感谢。同时感谢项目组沈振西、孙维、武俊喜、钟志明、李少伟、赵贯锋等同志的劳动。| [1] | 阎建忠, 喻鸥, 吴莹莹, 等. 青藏高原东部样带农牧民生计脆弱性评估. 地理科学, 2011, 31(7):858-867. |

| Cited By in Cnki (36) | |

| [2] | 杨松.西藏的生态环境与可持续发展战略.中国藏学, 2004, 67(3):29-39. |

| Cited By in Cnki (30) | |

| [3] | 龚弘强, 郭敏, 达吉, 等. 2010 年西藏那曲地区碘缺乏病县级评估调查分析. 疾病预防控制通报, 2012, 27(1):22-34. |

| Cited By in Cnki (2) | |

| [4] | 陈华. 试论西藏的人口与环境. 西藏大学学报, 2001, 16(3):29-36. |

| Cited By in Cnki (7) | |

| [5] | 汪三贵, 郭子豪. 论中国的精准扶贫. 贵州社会科学, 2015, 305(5):117-150. |

| Cited By in Cnki (6) | |

| [6] | 崔占峰. 民生经济论纲——兼论农民问题是民生经济的根本问题. 经济问题, 2012, (8):24-28. |

| Cited By in Cnki (3) | |

| [7] | 余成群, 钟志明. 西藏农牧业转型发展的战略取向及其路径抉择. 中国科学院院刊, 2015, 30(3):313-321. |

| Cited By in Cnki | |

| [8] | 葛全胜, 方创林, 张宪洲, 等. 西藏经济社会与科技协同发展的战略方向及创新对策. 中国科学院院刊, 2015, 30(3):285-283. |

| Cited By in Cnki |