2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

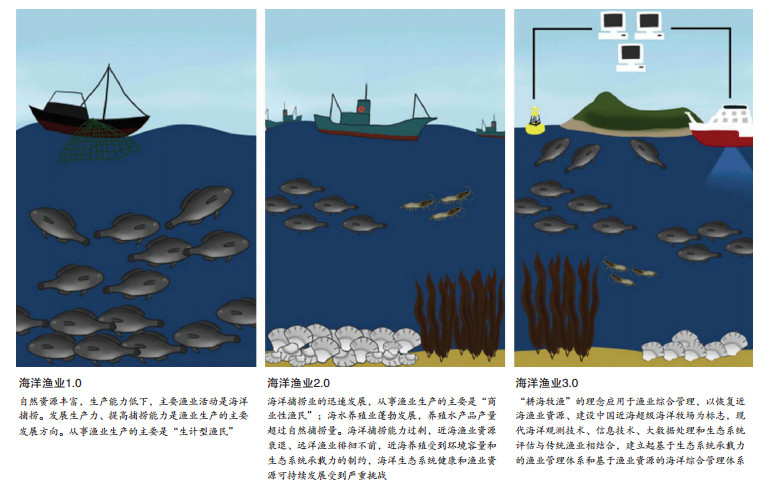

德国政府在2011年提出了“工业4.0”的概念,根据工业发展特征将其分为不同的发展阶段,提出“工业4.0”的概念和内涵,旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。纵观海洋渔业发展历程,在不同时期也具有非常明显的特征,可以将其分为不同的发展阶段(图 1)。

|

| 图 1 海洋渔业发展的三个阶段 |

英国著名博物学家托马斯·赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825-1895年)一生中发表过150多篇科学论文,如《人类在自然界的位置》《动物分类学导论》《进化论与伦理学》等,他对海洋动物的研究尤为著名。作为科学界名人和著名海洋动物专家,赫胥黎[1] 1882年受邀在英国伦敦举行的世界渔业博览会上发表演讲,在这次演讲中他宣称:“我相信,鳕鱼、鲱鱼、沙丁鱼、鲭鱼以及大概所有的渔业资源都是取之不竭、用之不尽的,也就是说我们所做的一切都不会影响到鱼类数量的变化,我们所做的一切都不会改变这些渔业资源的状态”。赫胥黎的这种观点在相当长的时间内代表了人们对海洋渔业资源的认识,甚至有一些人到现在还坚持这种观点。在这种思维方式指导下,海洋渔业发展的方向主要是发展渔业生产能力,建造更多、更大、能力更强的渔业捕捞船,渔业产量与捕捞能力之间成正比关系。这个时期我们可以将其归结为“海洋渔业1.0”阶段。

1.2 海洋渔业2.0到了近代,仅仅依靠海洋捕捞已经难以满足我们对海洋水产品的需求,20世纪60年代我国著名海洋学家曾呈奎先生提出“耕海”的口号,并率先进行了实践,引领我国藻类养殖业的发展;70年代提出“海洋农牧化”的理念;80年代开始实践“耕海牧渔”。水产养殖业蓬勃发展,海洋捕捞与近海养殖并重,海洋养殖产量最终超过海洋捕捞产量。海洋渔业在海洋经济中占有举足轻重的地位,带动了沿海经济的发展。海洋捕捞能力迅速增加,捕捞能力过剩,渔业资源受到严重破坏,渔业产量降低、渔获物质量下降,近海渔业资源衰退,远洋渔业徘徊不前,国际渔业纠纷不断。海水养殖业在海洋经济中所占的比例减少,并且受到海洋环境、养殖空间、生态系统承载力等方面的制约,人们对海水养殖未来发展出现困惑。捕捞能力与产量之间不再成正比关系,养殖面积与产量、养殖产量与经济效益之间的关系不成比例。海洋渔业可持续发展出现瓶颈问题。这个时期我们将其归结为“海洋渔业2.0”阶段。

1.3 海洋渔业3.0我国海洋渔业发展的出路在哪里?目前最为热议的解决方案是大力发展海上粮仓、建设海洋牧场以及发展远洋渔业。海上粮仓是基于大食物理念提出的概念,主要依托丰富的海洋生物资源,利用现代科技和先进生产设施装备,通过人工养殖、增殖、捕捞及后续加工、贸易等行为,将近岸、浅海、深海、远海和可利用国际公海开发建设成为能够持续高效提供海洋食物的“粮仓”。但是,海上海洋粮仓计划如何实施?远洋渔业是否能够从根本上解决我国对水产品日益增长的需求?如何建设海洋牧场?如何突破海洋渔业发展的瓶颈问题,从全球海洋角度将海洋作为一个整体,从海洋生态系统结构与功能、能流和物流的层面分析我国海洋渔业发展历程和发展出路,提出“海洋渔业3.0”发展计划,旨在探讨建立我国海洋渔业可持续发展的系统解决方案。“海洋渔业3.0”计划的核心是立足中国近海,以恢复近海渔业资源为标志,将整个中国近海陆架区作为超级海洋牧场进行综合管理,将现代海洋科技、海洋观测技术、信息科学和新能源等与海洋渔业发展、生态文明建设相结合,海洋渔业发展与海洋综合管理有机结合,建立基于海洋生态系统的渔业资源评估体系和管理体系、基于渔业资源可持续发展的海洋综合管理体系。

2 我国海洋渔业发展状态 2.1 远洋渔业虽然我国远洋渔业在整个渔业中所占比例较少,看起来有不少发展空间,但是目前全球85%的渔业资源处于“完全开发或过度开发”的状态(FAO报告)[2],全球海洋中90%的大型鱼类已经消失[3],世界上3/4的渔场已经遭到破坏并处于衰退或枯竭状态,世界上大部分的渔业区域都受到严格保护和管理,国际社会对公海渔业资源的管理也日趋严格,远洋渔业成本不断加大,海外渔业基地缺失,远洋渔业效益降低,加上远洋渔业的国际纠纷不断,面临着自然灾害与政治因素等多重风险。因此,远洋渔业难以满足我国日益增长的对渔业资源的需求。

2.2 海水养殖我国现在的海水养殖主要集中在海湾和近岸的狭窄区域,近海养殖所面临的一个很大的问题是空间上的竞争。随着蓝色经济的发展,海水养殖业在蓝色经济中的地位发生改变,海洋旅游业的发展、沿海工业发展、港口建设和沿海城市化发展等都对海岸带提出空间上的需求。从经济价值的角度,海洋养殖的地位逐渐被其他行业取代。在经济利益驱动下,近海水产养殖处于越来越不利的位置。受空间的制约和盲目追逐高产的影响,海水养殖密度过大,环境胁迫力加大。我国近海富营养化和海水污染最严重的区域主要集中在15米以浅的区域,而这个区域恰恰是目前海水养殖的主要区域,近岸水体污染导致养殖生物病害频发,水产品产量、质量和食品安全存在很多问题,可持续发展面临很大挑战。

目前我国海水养殖产量中的约70%是贝类,其他包括大型藻类、对虾、海参和海蜇等,鱼类养殖的数量相对较少。在鱼类的养殖中,工厂化和大型网箱是主要的养殖方式。鱼类养殖的饵料主要是鱼粉,鱼粉主要来自海洋中的其他鱼类,有些甚至是一些重要经济鱼类的仔稚鱼,因此鱼类养殖对生态系统和自然渔业资源造成很大影响,如果不能解决鱼类养殖饵料中的蛋白质来源,鱼类养殖很难得到很大发展。

2.3 海洋牧场建设海洋牧场建设处于萌芽阶段。目前阶段的海洋牧场概念,在很大程度上体现的是“生态养殖”,养殖区域扩大,综合管理力度加强,但是在海水养殖的模式和内涵上没有实际性的改变,在区域上与传统海水养殖基本一致,仍然是在海湾和近岸,离岸养殖正处于探索阶段。目前海洋牧场建设的一个重要举措是人工鱼礁的投放,在近岸区域大规模投放人工鱼礁,人工鱼礁对近岸水动力环境、沉积环境、生物地球化学循环以及海水溶解氧等造成影响,大规模的牧场建设所产生的资源环境效应需要进行全面评估。从另一方面来说,目前的海洋牧场在很大程度上很难体现“牧”的含义,鱼类在牧场中所占的比例太少。作为海洋生态系统的重要组成部分,鱼类数量的减少所带来的问题并不仅仅体现在渔业资源上,更多地体现在对生态系统的影响。在鱼类数量减少之后,海洋生态系统的结构与功能发生了根本性的变化,很多海洋生态灾害的出现与鱼类数量的减少有很大的关系。在我国,鱼在人们日常生活中所受到的重视程度高于其他海洋生物,“无鱼不成宴”的传统由来已久,“鱼与熊掌不可兼得”表明鱼的珍贵性,这是其他生物难以取代的。因此目前的海洋牧场建设模式难以从根本上解决我国对渔业资源的需求。

3 我国海洋渔业发展的出路我国海洋渔业发展的出路在中国近海,我国拥有世界上最宽广的陆架,中国近海海洋生产力高、生物资源丰富,在全球渔业资源衰退的大环境下,近海渔业资源的恢复是从根本上解决渔业资源可持续发展的希望所在。

3.1 科学管控渔业捕捞活动渔业资源的衰退在很大程度上是由于过度捕捞造成的。因此恢复近海渔业资源的关键是对渔业捕捞活动的管控,这也是我国对海洋管控能力的一个重要体现。尽管我国制定了很多渔业管理和保护政策,但是难以从根本上保护渔业资源。以“伏季休渔”为例,从20世纪90年代开始,我国实行了严格的“伏季休渔”政策,目的是保护鱼类产卵群体,增加鱼类种群补充,提高渔业产量。但是从鱼类种群补充的角度,“伏季休渔”只能保护鱼类从小鱼长到大鱼,使鱼类在夏季能够有一个生长喘息的机会,但是对于鱼群本身来讲最终还是消失了,因为在秋季开捕之后,几天之内这些鱼类就被捕光。因此休渔政策难以从根本上保护渔业资源可持续发展。从鱼类种群补充的角度,“总量控制”政策的实施才是保护渔业资源健康可持续发展的核心所在。现在渔业管理部门已经提出要减少渔业捕捞量,保护渔业资源,并且确定了相关的数量。但是这个数量只是依靠经验或者主观臆断做出来的,因为渔业资源的种类和数量每年都是有变化的,可捕获量的确定必须建立在科学评估的基础上,而每年渔业资源的可捕获量的评估又是建立在大量的基础生物学研究、生态系统承载力调查、环境变化等各个方面的系统工程。

3.2 保护和恢复鱼类产卵场影响海洋渔业资源变动的另一个重要因素是鱼类产卵场的消失。由于沿海经济的快速发展,对海岸带的空间需求越来越大,围海造地导致沿岸湿地的破坏,很多重要的经济鱼类的产卵场和育幼场消失,加上陆源物质的排放、近岸和河口区域的水质污染等都对鱼类种群补充产生了致命的影响。也许仅仅从经济价值上来看,渔业发展所带来的经济效益远不如围海造地、发展工业和城市化建设等所创造的效益高,但是从长远发展来看,这种思维方式是极为有害的。首先作为一个人口大国,我们不可能通过进口鱼类来解决水产品供给问题,因为世界范围内的渔业资源都处于衰退状态。从渔业资源恢复和可持续渔业发展的角度出发,我们需要在河口和近岸的一些关键区域建立大范围的保护区,禁止工业活动和其他经济活动,维护近岸生态系统的健康,为鱼类的繁衍提供良好的环境保护。鱼类产卵场的恢复包括对鱼类栖息地环境的恢复和高强度养殖活动的清理。此项工程带来的另一个重要效益是近海环境的改变,生态系统服务功能和产出功能双重效益。

3.3 发展离岸养殖海水养殖和海洋牧场建设仍然是解决我国渔业资源问题的重要途径。我们要发展离岸养殖,利用传统渔场中的高生产力,以离岸岛屿、岛礁和人工岛为基地建设海上牧场,充分利用天然饵料发展鱼类养殖,实现真正意义上的“耕海牧渔”。现代科学技术与传统渔业相结合,利用风力发电、波浪发电和太阳能等现代技术解决远离海岸的海洋牧场建设中的电力、淡水和动力等方面的问题,既解决牧场空间和环境问题,也解决了水产品的质量和绿色发展的问题。

4 “海洋渔业3.0”的政策建议及可行性 4.1 “海洋渔业3.0”的政策建议(1)在我国近海实施2-3年的完全禁渔,使近海鱼类得到生息繁衍的机会,扩大鱼类繁殖种群亲体,为近海渔业资源恢复打下良好基础。

(2)在海湾和近岸区域重点发挥海洋生态系统的服务功能,建设海洋保护区,保护鱼类栖息地、产卵场、育幼场和索饵场。这一区域应从生态系统产出功能向服务功能转变,减少海水养殖规模和强度,为鱼类自然种群繁殖和生长提供良好环境。

(3)在我国近海陆架传统渔场和海洋高生产力区,利用岛屿、人工岛和岛礁等为基地建设现代海洋牧场。发挥海洋生态系统产出功能的作用,充分利用丰富的天然饵料,增加鱼类数量,使“海洋牧场”和“耕海牧渔”的理念和内涵得以体现。

(4)加强以海洋渔业资源可持续发展为目标的综合研究,从生态系统能流和物流的角度,将海洋观测、基础生物学、基础生态学、生物资源评估等进行有效结合,精确评估每年渔业资源产量和可捕获量,实行捕捞总量控制,建立新型渔权分配制度。

(5)将出国捕鱼改为出国养鱼,借助“一带一路”计划的实施,建立海外水产品基地。利用我国近海养殖技术和捕捞、养殖企业的资金,帮助发展中国家发展海水养殖、建立生态牧场,同时帮助他们解决水产品出路的问题,对我国而言也增加水产品供给来源。

(6)实行海洋渔业与海洋环境一体化综合管理,由国家统一指定一个部门负责进行统一管理,消除部门间的不协调和地方割据。渔业资源的恢复和可持续发展需要从整个海洋系统角度,将海洋生态系统的产出功能和服务功能协同发展进行统一规划与管理,以恢复近海渔业资源作为一个主题,目标是建立健康的近海生态系统,实现综合管控海洋的目标。

(7)建立节能、环保、高效的工厂化海水养殖体系。作为渔业资源的重要组成部分,工厂化养殖对于解决水产品供给仍然具有非常重要的意义,新技术、新方法、新材料、新工艺的不断加入,使工厂化养殖具有很重要的发展前景。

(8)维持一支高素质的远洋捕捞队伍,在国际水域开展捕捞活动,进行现代海洋观测技术和渔业技术的有效结合,合理利用和保护远洋渔业资源。

4.2 “海洋渔业3.0”面临的挑战(1)渔民生计问题。实行全面禁渔和总量控制之后,将要面临的一个很重要的问题是渔民的生计问题。目前我国有两种类型的渔民:“生计型渔民”和“商业性渔民”,这两种类型的渔民应区别对待。“生计型渔民”基本是传统依靠捕鱼为生计的渔民,应该获得一定的捕捞额度,这些额度可以进行有偿转让,或者由国家按照社保要求给予生活补贴。“商业性渔民”只是被拥有渔业船队的企业或个人雇佣在渔船上工作的群体,绝大部分是临时性在渔船上工作的内地打工者。商业性渔民应该按照市场运作的路线,在分配或购买的渔业捕捞额度内开展工作。

(2)“总量控制”额度的确定。海洋综合观测系统的建立与应用、海洋渔业资源调查和渔业资源评估模式的建立等需要依据现代海洋观测技术、海洋信息技术和生态系统评估技术与渔业资源评估模式的有机结合,对海洋科技部门和管理部门都是一个严峻的挑战。渔业资源每年的变动很大,如何进行精确评估,需要开展大量深入细致的研究,建立一支专业化的、专门从事海洋渔业研究与管理的精干队伍,对渔业资源进行长期研究。

(3)近海保护区的建立。我国在一些重要区域已经划定相应的渔业保护区,关键是如何落实到位的问题,同时也存在保护区的确定问题。目前我们对很多经济性鱼类的生活史缺乏系统的研究,海洋渔业保护区的设定应该基于对经济鱼类基础研究和海洋生态系统结构与功能研究的基础上进行,还需要进行大量深入细致的工作。最大的挑战在于效益最大化的选择:既要考虑沿海工业和城市化建设发展的需要,也要考虑渔业资源发展的需求,否则不具备可行性。

(4)海洋超级牧场建设。要解决在哪建牧场、投资者与受益者的统一、超级牧场建设技术体系、牧场管理、资源分配等方面的问题。从宏观的层面来看,我们应该将整个陆架区域分为不同类型的海洋牧场,以经营牧场的角度进行海洋综合管理,从近岸产卵场、育幼场保护到陆架区整个渔业资源的合理利用与保护,在牧场建设内涵、理念、关键技术和系统建设方案上都是巨大挑战。

(5)海洋综合管理。海洋牧场建设、渔业资源综合管理、海洋保护区建设等看起来是渔业资源方面的事情,其实是海洋综合管控能力的问题。需要国家制定相应的政策和法律进行纵向管理--统一由一个部门对海洋资源与环境进行综合管控。

4.3 “海洋渔业3.0”可行性与效益分析2016年在《美国科学院院刊》上刊登了一篇有关全球渔业前景分析的文章,Christopher Costello等人[4]来自3个研究机构的12名科学家对代表全球78%渔场的4 713个渔业数据进行迄今为止最详尽的分析,结果表明,在不同政策导向下,到2050年全球渔业的变化趋势明显不同。在基于权利的渔业管理模式下(Rights Based Fishery Management, RBFM),即追求经济价值最优化(而不是渔业产量最大化)的情况下,全球很多区域的渔场都能够得到恢复,98%的渔场在10年内能够得到恢复。这对我们是一个很大的鼓舞,很多专家和渔民相信在我国实行严格控制捕捞的情况下,我国近海渔业资源有望在3-5年内得到恢复。其中很重要的措施就是近海渔业资源的综合管理,通过海洋超级牧场建设,将“耕海牧渔”的理念应用于我国近海陆架区域,适度海水养殖与自然海域渔业资源恢复相结合,将鱼类等经济生物作为生态系统重要组成部分,从生态系统结构与功能、能流和物流、承载力等方面对渔业资源进行精确评估,确定在不破坏鱼类种群补充和生态系统健康前提下的可捕获量,实现渔业资源可持续发展。

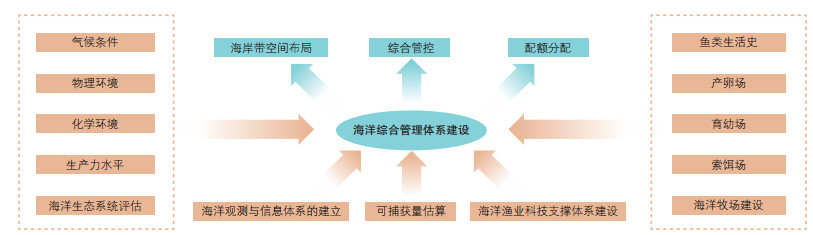

“海洋渔业3.0”的实施对海洋科学的发展将起到带动作用,同时也将改变人们对海洋生态系统服务与产出功能的认识、海洋开发利用与保护观念的改变、海洋牧场内涵的认识,出发点是渔业资源可持续发展,实际上是海洋综合管理体系的建设(图 2),符合我国海洋资源可持续利用、海洋生态文明建设和综合管控海洋的战略目标。

|

| 图 2 海洋科研与渔业管理在同一个平台上开展工作 |

| [1] | Fisheries Exhibition, London (1883). The Fisheries Exhibition Literature (1885), Scientific Memoirs V. |

| [2] | FAO Yearbook. Fisheries and Aquaculture Statistics 2008-2011. |

| [3] | The Week Staff. Are the Oceans dying? The Week, 2011-6-22. |

| [4] | Costello C, Ovando D, Clavelle T, et al. Global fishery prospects under contrasting management regimes. PNAS, 2016, 113 (18) : 5125–5129. DOI:10.1073/pnas.1520420113 |